国力千倍のローマと戦ったびびり

これは小説です。

紀元前58年、びびりの男が、貧しい部族の人々を救うため、国力1000倍以上の超大国ローマと戦う話です。

その男と一緒に、毎日が夏休み!という感じの元気で好奇心旺盛な女児たちも、ローマ軍と戦います。

(1) 人類史上最強の軍事司令官の一人ユリウス・カエサルが、大軍勢を率いて侵略してきます。

(2)2053年の日本から来た亮介(りょうすけ)は、部族民の女児たちと一緒に、必死で逃げたり戦ったりします。

(3)当時は、地中海の周囲を超大国ローマが支配し、その北には蛮族と呼ばれた人々が百以上の部族に分かれて暮らしていました。

この小説には、図をたくさん入れてあります。

以下、「文+図」の例です。

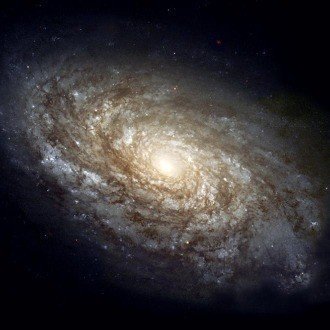

●主人公の亮介(りょうすけ)(29歳)のいる位置。

●亮介は、ケルト部族の一つであるヘルウェティイ族のウェルビゲニ支族のビルフィート共同体に所属している。

●ヘルウェティイ族はゲルマン人に襲撃されていた。

●ヘルウェティイ族はスイス高原からガリア西部へと引っ越しを始めた。

●3ヶ月前にヘルウェティイ族の領土を出発した僕たちは、ユラ山脈を越え、セクアニ族の領土を横切り、アラル川を渡り、ハエドゥイ族の領土に入ってから14日間進んだ。

●そのギリシャ商人は、ヘロドトスの世界地図を見せながら、アジアの位置を説明した。

(彼はこれが世界の全てだと思ってる)

●ローマ兵の盾は大きいので、ローマ兵が かがんでいると、攻撃できる場所が少なすぎる!

●ローマ歩兵は約30cm間隔で並んでいて、防御が堅い。

●ケントゥリア(百人隊)は幅10人x奥行き8人で並んでる。

●ローマの使う投げ槍(ピルム)

●カリヌス(ローマの元老院議員)のドムス(邸宅)の内部構造

●カエサルは3つの属州を担当し、その属州の兵力を使って、ダキアを征服しようとしていた。

●鎖帷子(くさりかたびら)を構成する約3万個のリングは、それぞれリベット留めされてるので、強靭。

現時点で公開されているのは以下の7巻です:

第1巻『蒼穹』

第2巻『時をかける びびり』

第3巻『部族v.s先進超大国』

第4巻『生中継』

第5巻『追撃』

第6巻『女子供4000人v.sローマ軍3000兵』

第7巻『800馬力』

第8巻以降は準備中で、順次、公開していきます。

この小説の本文の絵・図・文章・テーマ・ストーリー・キャラクター・世界設定は、生成AIで生成したものではありません。

僕が好きな作品から、40文字ほどの文章を、作者の許可を得て流用しています。

医療・動植物・事実関係・文献解釈などの誤りや誤字脱字等に気が付きましたら作者にDMで教えていただけますと大変助かります。

まずは第1巻『蒼穹』からどうぞ。

以下は、この小説と史実との関係について書いた舞台裏メモ(約2万字)です。

読まなくても小説本編は問題なくお楽しみいただけます。

興味のある方だけお読みください。

ネタバレはありません。

+本書のベースとなる『ガリア戦記』の信頼性と、本書と史実との関係について+

■カエサルの記述の信頼性とプロパガンダ性

この小説は『ガリア戦記』という文書をベースに書きました。

この文書は、どの程度信頼できるのでしょうか?

ユリウス・カエサルは、紀元前58年からガリアへ侵攻し、前51年までにガリアの大部分を軍事的に制圧しました。

その記録が『ガリア戦記』です。

『ガリア戦記』の第1~7巻はカエサル自身が書きました。

第8巻は、カエサルの部下だったアウルス・ヒルティウスが、カエサルの死後に執筆ないし編纂したというのが通説です。

つまり、第1~7巻はカエサルの自己報告ですが、政治的文脈下での自己報告を信用してしまってもいいのでしょうか?

実際のところ、カエサルの記述を信用している方は多く、全世界で1800万部のベストセラーとなった『ローマ人の物語』の作者、塩野七生氏もその一人です。(※1)

しかし、歴史研究者たちの見解はどうでしょうか?

この小説の主人公はヘルウェティイ族の人々と一緒に行動しますので、ヘルウェティイ族の例で見てみます。

たとえば、カエサル軍とヘルウェティイ族との戦いについて、『ガリア戦記』には、ヘルウェティイ族側の総数が36.8万人、そのうち「武器を取って戦える者」(以下、戦闘員)が9.2万人と書かれています(第1巻29節(BG1.29))。

しかし、研究者たちがヘルウェティイ族の領土の集落・オッピドゥム(城市)・農場等の遺跡、埋葬された人骨、花粉分析から計算した耕地面積と当時の平均収量、その他、隊列の長さなどから行った推定値は、これらとは異なります。

Hans Delbrück(1900年)(※2)は行軍隊列の長さ、荷車台数、ボトルネック(狭路・橋・渡河点)通過能力、補給、移動速度、戦場正面幅等から、総数約2万人、戦闘員1.2万人と推定しました。

Andreas Furger-Gunti(1984年) (※3)は、集落密度・耕地生産力・遺跡分布と文献史料を突き合わせて、これらの数値を吟味した結果、総数16万人、戦闘員4万人ぐらいだっただろうと推定しています。

また、Kate Gilliver(2002年) (※4)は、戦闘員は5万人を超えることはなかっただろうと推定しています。

ただ、Hans Delbrück(1900年)とAndreas Furger-Gunti(1984年)の推定は、どちらも、ちょっと古いです。

さすがに40年も経つと、考古学調査のテクノロジーは大きく進歩しますし、発掘調査も進んで新たな発見が蓄積され、考古学の知見も変わってきたりします。

現代の研究者たちは、最近の調査結果を踏まえて、どう考えているのでしょうか?

Kurt A. Raaflaubの論文(2021年)(※5)には、以下のように書かれています。

この数字(総数36.8万人、戦闘員9.2万人)は、不自然だし、間違いなく、ものすごく誇張されている。現代の学者たちは、総数8万人、戦闘員2万人ぐらいだったろうと考えている。

The numbers look artificial and are certainly vastly exaggerated. Modern scholars think of a total of perhaps 80,000 migrants, 20,000 of whom were combatants.

別の切り口からも疑義が呈されています。

カエサルは、ヘルウェティイ族全員が、領土の建物を全て焼き払い、領土を捨てて移住を始めたと『ガリア戦記』に書いています。

かれらは、各個人の建物をはじめとして、十二の町と四百に上る村々すべてを焼きはらい、穀物についても、携行できる量を残して、すべてを火に投じた。前途の困難にたいして臍をかためようと、退路を断ったのだ。

しかしながら、発掘調査の結果、紀元前58年付近の地層にヘルウェティイ族の領土全域の建物が一斉に焼失したという物証は乏しく、むしろ場所ごとに差があり、継続占住が見られる地域もあることが分かったため、ヘルウェティイ族は全員が一斉に移住したわけではなく、部分的もしくは段階的な移動だった可能性が高いとする見解が有力です。

つまり、カエサルは、紀元前58年にヘルウェティイ族全員と戦ったかのように書いていますが、実際にカエサルと戦ったのは、ヘルウェティイ族全員ではなく、一部だった可能性が高いと考える研究者が多いということです。

そういうわけで、カエサルが書いた「総数36.8万人、戦闘員9.2万人」という数字は、誇張だと考える研究者が多いです。

しかし、これが誇張だとすると、カエサルは、なぜ、こんな誇張をやったのでしょうか?

動機はなんでしょうか?

塩野七生『ローマ人の物語』は、カエサルが書いたこの数字「総数36.8万人、戦闘員9.2万人」が事実であるという前提で書かれていて、「三万のカエサル軍に対してその三倍は優にいたヘルヴェティ族の兵」(※6)などの表現が出てきます。

少数の兵で大軍を撃破するカエサル軍、ドラマチックで、痛快ですよね。

実際、『ローマ人の物語』のカエサルの巻は、じつに熱いし、ハンニバルの巻に次いで、おすすめの巻の一つとされることが多いです。

これを読んでカエサルに魅了された読者も多いのではないかと思います。

しかし、ヘルウェティイ族の戦闘員は、本当にカエサル軍の「三倍は優にいた」のでしょうか?

吟味してみましょう。

まず、カエサル軍の兵数を推定してみます。

『ガリア戦記』には、この時のローマ軍は歩兵6個軍団と騎兵4000騎と書かれています。

中倉玄喜訳『ガリア戦記』の訳者解説では一個軍団(レギオ)の定員は6000人と書かれています。

これが正しいとすると、6000x6+4000=4万兵となります。

しかし、Jonathan P. Roth (1999)(※7)、Michael J. Taylor (2020)(※8)、Adrian Goldsworthy(2006)(※9)などの歴史研究者は、カエサルの時代のレギオ(軍団)の定員は4800人と書いています。学術界ではこちらの数値が主流です。

この数値で計算すると、4800x6+4000=32800兵となります。

一般には、実数は定員よりも少なかったことが多いと考えられていますが、ガリア戦争初期は満員に近い状態だったと考える研究者もいます(ガリア戦争でカエサルが最初に戦った相手はヘルウェティイ族)。

Kate Gilliverは、この時のカエサル軍の軍団兵の実数は合計2.4~3万人と推定しています(ただし、これは低めの推定だと考える研究者もいる)。これに騎兵4000が加わるので、2.8~3.4万人になります。

さらにこれに、軽装歩兵・投射兵(弓兵、投石兵、大型投射兵器兵)が加わる可能性がありますが、軽装歩兵・投射兵の総数に学術的合意はなく、レンジ推定も議論が分かれます。

Kate Gilliver推定レンジ(2.8~3.4万人+軽装歩兵・投射兵)と、先ほどのHans Delbrück、Raaflaub、Andreas Furger-Gunti、Kate Gilliverのヘルウェティイ族戦闘員推定(1.2、2、4、上限5万人)を比べると、「三倍は優にいた」ということは、考えにくいです。

実際の兵数は、ローマ側とヘルウェティイ側で、それほど大きくは違わなかった可能性があります。

それどころか、Raaflaub教授の言う「現代の学者たちの推定(戦闘員2万人ぐらい)」が正しいとすると、むしろ、ローマ側の方がだいぶ多かった(1.4~1.7倍+軽装歩兵・投射兵)ことになります。

しかし、兵の「数」よりもむしろ、「質」の違いの方が決定的だった可能性があります。

ヘルウェティイ族は、戦闘可能年齢の男性の全てが、ローマ兵と互角に戦えるレベルの戦闘員だったわけではありません。

当時のカエサルの軍団の歩兵は、志願兵の職業軍人です。ローマ人の中から、体力と運動能力に自信のある者────若く、体格が大きく、体力と運動能力に優れた者が入隊する傾向にあり、何ヶ月も朝から晩まで戦闘訓練を施されて、プロの戦闘員になるわけです。

一方で、ヘルウェティイ族側は、ローマ歩兵並に戦闘訓練を施された職業戦士と貴族が戦闘可能年齢の男性に占める割合は小さく、残りのほとんどは農民で、農民の総合的な戦闘能力(単に剣や槍を使う能力にとどまらず、組織的に戦う能力)はローマ兵に大きく劣っていた可能性があります。

つまり、この戦いが「強大なヘルウェティイ族の大軍勢」を「少数のカエサル軍」が討ち破った劇的な戦いだった、ということに、学術的合意はありません。

もちろん、「学術的合意」というのは「ある/ない」の二値ではなく、その間にグラデーションがあり、かつ、バリエーションもあります。

また、「学術的合意がない(No consensus)」「研究者によって見解が異なる」「学会においてそれが主流の見解であるとは言えない」「議論が続いている」「それを学術的に研究/議論するのに必要な史料が足りない/ない」「研究が乏しい(Under-researched)」という区別は、研究者にとっては重大な違いです。

しかしながら、小説を書く人間の立場からすると、それらは全部、「何が史実なのかは分かっていないので、作者に創作の余地がある」という点では共通しています。

そのため、この文章では、便宜上、それらをひっくるめて「学術的合意がない」と表現します。

カエサルがこの誇張をした動機はいくつか考えられますが、そのうちの一つとして、自らの軍事的功績を粉飾することで、ローマ市民と元老院議員の支持を得るため、というものが広く論じられており、『ガリア戦記』の政治的自己演出という文脈から有力視される解釈です。

敵が強ければ強いほど、それを撃破したカエサルは偉大だ、ということになるので、カエサルは敵の強さを誇張する動機があると考えられるのです。

実は、このように、「それが事実であるという学術的合意がない記述」は、『ガリア戦記』には数多く含まれています。

むしろ、ヘルウェティイ族の戦闘員の数については、ある程度の反証ができるだけまだマシな方です。多くは、裏とりも反証も、どちらもできません。それが事実だったとも、事実でなかったとも、わからないのです。

Andrew M. Riggsbyは『CAESAR in Gaul and Rome: War in Words』(以下『War in Words』)で以下のように書いています:

カエサルの記述を裏付けることも反証することも、今や困難であることは、周知の事実(notorious)である。ガリア戦争に関する他の史料はほとんど存在せず、カエサルの記述から実質的に独立していると言えるものは一つもない。

It is by now notoriously difficult to confirm or refute anything Caesar says. There are few other sources for the Gallic War, and none can be shown to be substantially independent of Caesar’s account.

ただし、『ガリア戦記』を読んだ当時の人々の反応の記録はそれなりに残っています。

以下、『War in Words』から引用します:

その受容(読まれ方)を直接に伝える証言がいくつかあるだけでなく、ローマ人がその戦争や『ガリア戦記』の他のトピックスをどのように語り得たかを示す、多様な資料も私たちは持っている。ここでは、同時代の文献の存在に触れるだけで十分だろう。たとえば、キケロの演説『執政官の属州について』は、カエサルの戦争指揮について相当の分量を割いて論じているし、またカエサルが戦い、同時に描写している相手であるガリア人についてのポセイドニオスの民族誌(断片のみが伝わる)もある。

Not only are there a few direct testimonia to its reception, but we also have a variety of different sources for how Romans might talk about the war and about the other topics of De Bello Gallico. Here it is enough to note the existence of contemporary texts such as Cicero’s oration On the Consular Provinces, which treats Caesar’s conduct of the war at some length, and Posidonius’ anthropology (preserved only in fragments) of the Gauls whom Caesar was both fighting and describing.

それらの分析から、『ガリア戦記』がカエサルの政治的自己演出・自己正当化の文書としてもしばしば機能したことが、多くの研究で論じられています。

たとえば、Riggsbyは『War in Words』で、『ガリア戦記』を自己演出と正当化のためのテキストとして読み、「正しい戦争」の物語を準備する叙述設計だと論じています。

また、Welch & Powell(編)『Julius Caesar as Artful Reporter』は、『ガリア戦記』の「素朴な報告」風の体裁が、実は巧妙な選択と省略・焦点化に支えられた政治的レトリックであるとしています。

近年の概説(Grillo & Krebs 編『The Cambridge Companion to the Writings of Julius Caesar』(2018)など)でも『ガリア戦記』のプロパガンダ的文脈が整理され、自己正当化的叙述に注意を促しています。

この小説ではヘルウェティイ族の集団移住が重大な役割を担っているので、それを例に見てみましょう。

たとえば、『ガリア戦記』の冒頭付近に、以下のような文があります。

この男(オルゲトリクス)は、<略>部族(ヘルウェティイ族)の者たちに集団移住を説いた。自分たちは最強の戦士で あり、ガリア全土をいとも容易に支配できるのだ、と。

これは、どの程度信用できる記述なのでしょうか?

まず、以下の事項は、独立した一次史料の裏付けがありません。

●オルゲトリクスが、自分たちは最強の戦士であり、ガリア全土を容易に支配できると言った。

●その主張をヘルウェティイ族の多数派が信じた。

●それは、ヘルウェティイ族が集団移住を開始した理由の一つである。

これに対し、多くの研究者が「比較的確からしい」と考えているのは、以下の事項です。

●紀元前58年の時点で、ヘルウェティイ族の周辺に緊張/武装行動の気配があった (独立一次史料(キケロの同時代の書簡)からそれがうかがえる)。

●ヘルウェティイ族がユラ山脈を経由してハエドゥイ族の領土を横断した(これは、独立一次史料の裏付けはないが、ルート自体は地形的合理性と考古・地理学的整合から広く妥当視されている)。

「オルゲトリクスは、ヘルウェティイ族の者たちに集団移住を説いた。自分たちは最強の戦士であり、ガリア全土をいとも容易に支配できるのだ、と」というカエサルの記述を、事実である可能性が高いとみなす読み方は、現在の主流的な読みでは支持が乏しいです。

また、たとえ事実であったとしても、それを聞いたヘルウェティイ族の多数派がそれに説得されたかどうかはまた別の話だし、それがヘルウェティイ族が集団移住を開始した動機となったかどうかも別の話です。

この記述を読んだ読者が「ヘルウェティイ族はガリアを支配しようという動機から引っ越しを始めたんだな」と思い込んでしまうように、読者に特定の因果(=「征服野心→移住」)を想起させる物語設計・レトリックになっている、という読み方をし、これは、カエサルがヘルウェティイ族を悪役に仕立て上げるためのレトリックの可能性が高いと考える研究者が多いです。

(他国の政治家のうかつな発言を、文脈を無視して切り取ったり、意図的に誤読したりして、自国の不当な軍事行動を正当化するためのプロパガンダやナラティブ(物語)を作るのに利用する人/国は、古今東西、ありますよね)

しかし、これがレトリックだとするのなら、ヘルウェティイ族の引っ越しの本当の理由はなんだったのでしょうか?

これは、研究者によって見解が分かれますが、「複合的な要因によるもの」と考える研究者が多いようです。

そして、しばしば示唆される要因の一つに、「当時のヘルウェティイ族はゲルマン人の襲撃を受けていて、ゲルマン人の襲撃から逃れるために、ガリア西部へと逃れようとした」というものがあります。

もちろん、これが主要因か副次的要因かは研究者によって幅がありますが。

カエサルは、ヘルウェティイ族がゲルマン人と戦っていたこと自体は書いていますが、「ヘルウェティイ族はゲルマン人と対等に戦えるくらい強い」というニュアンスで書いており、弱者の避難民であるかのようには書いていません。

また、『ガリア戦記』の別の個所(アリオウィストゥスとの戦い)(BG1.31)で、ガリア人全般がゲルマン人から圧迫を受けているという趣旨のガリア人(ハエドゥイ族のディウィキアクス)のセリフはでてきますが、ヘルウェティイ族が移住を開始した動機の説明の個所(BG1.1-3)では、それがヘルウェティイ族の引っ越しの動機の一つだとは説明していません。

むしろ、「ヘルウェティイ族はゲルマン人と対等に戦っているので、ゲルマン人から避難する必要がない」と印象付けるような書き方になっています。

ガリア人のなかではヘルウェティイ族がもっとも勇ましく、ほとんど毎日のようにゲルマン人と戦い、境界をはさんで攻防にあけくれている。

Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.

「ヘルウェティイ族はゲルマン人から避難するために集団移住をしようとした」と書くと、「ゲルマン人から逃げてくるような弱いやつらをやっつけた」という印象になってしまい、あまり誇れるような軍事的成果と認められなくなってしまうからである可能性が考えられます。

カエサルは、自分の軍事的功績がしょぼく見えるようになってしまう要因を、意図的に省略することで、自分の軍事的功績を実際よりも大きく見せようとした可能性があるのです。

このように、『ガリア戦記』は、注意深く読まなければならないわけですが、事実である可能性が高いと多くの研究者がみなしている記述もあります。

たとえば、カエサルは、ローマの同盟部族がヘルウェティイ族に略奪を受けたためにヘルウェティイ族を討伐したと書いています。

もちろん、カエサルが、自らの軍事行動を正当化するために、略奪被害を誇張して書いた可能性はあります。

また、ハエドゥイ族などが敵愾心や復讐心から、もしくは多額の賠償をヘルウェティイ族からせしめるために、略奪被害を誇張してカエサルに報告した可能性もあります。

なので、これをそのまま鵜呑みにするわけにはいきませんが、規模の大小はともかく、略奪自体はあったというのが、学術的には主流の見解です。

当時、多くのガリア部族はお互いに襲撃・略奪し合っていたので、「ヘルウェティイ族だけは全く略奪をやらなかった」というのは、ありそうもないことなのです。

■カエサルが行った残虐行為の規模

カエサルという人間が、どの程度の規模の残虐行為を行う人間なのかは、この物語を語る上で重要な要素になってきますので、それについて書きます。

カエサルの行った残虐行為の規模については、ハーバード大学ヘレニック・スタディーズ・センターの共同所長も勤めていたKurt Raaflaub教授が“Caesar and Genocide: Confronting the Dark Side of Caesar’s Gallic Wars.”という論文の冒頭付近で簡潔にまとめているので、それを引用します。

ただ、引用文を読むのがめんどくさいという人のために、先に、要点の一部をピックアップして箇条書きにしておきます。

●プルタルコスとアッピアヌスによれば、100万人のケルト人が死亡し、100万人が奴隷化された。

●非戦闘員の犠牲者数はおそらくそれより多かっただろうが、正確な推定はできない。

●カエサルの時代のガリアの人口は正確には推定できない。現代の学者による合理的な推定は、800~1200万人。

●この推定が正しければ、資料が示す死傷者数は総人口の16~25%に相当する。これは第二次世界大戦の影響を最も受けた二国、ドイツ(約9%)とソビエト連邦(約13.7%)の数字をはるかに上回る。

●ガリア人へ死をもたらしたのはローマの剣だけではなかった。収穫物が没収・破壊され、集落や農場が焼き払われたため、多くの人々が餓死した。あるいは、カエサルの軍団が冬に彼らを集落から追い出し、建物や村・町を焼き払ったため、凍死した者もいた。カエサルの軍隊が要塞や橋・艦隊全体を建造するための薪や木材を必要としたため、あるいはケルト人たちが森を避難場所として利用するのを阻止しようとしたため、広大な森林が体系的に伐採された。牛や豚の群れは野原から追い立てられ、食い尽くされた。

直接的に殺されたり奴隷にされた人も多かったけど、餓死・凍死・衰弱死・病死などの間接的な方法で死に至らしめられた人も多かっただろうことが分かります。

以下、該当箇所の引用です:

According to Plutarch and Appian, one million Celts died, another million were enslaved. Casualties among the noncombatant population probably were higher but cannot be estimated more precisely. In his triumph in 46 Caesar listed the number of soldiers killed in all his battles (thus not only in Gaul) as 1,192,000. Despite the numbers Caesar gives of Gallic military levies and losses, it is impossible to estimate the population of Gaul in Caesar’s time with any precision. Reasonable estimates by modern scholars run up to 8 or even 10 or 12 million. If this is correct, the percentage of casualties mentioned by the sources amounts to between 16 and 25% of the total. This by far surpasses even the figures of the two countries most affected by World War II, Germany (c. 9%) and the Soviet Union (c. 13.7%). To calculate Caesar’s losses is impossible because he rarely gives those figures. It was not only the Roman sword that inflicted death on the Gallic population.

Large parts starved to death because the harvests were confiscated or destroyed and their settlements and farmsteads burned, or they froze to death when the legions drove them out of their settlements in winter and burned down buildings, villages, and towns. Huge forests were systematically felled because Caesar’s army needed firewood and lumber to build fortifications, bridges, and entire fleets, or tried to prevent nations from using them as refuges. Herds of cattle and pigs were driven from the fields and devoured. About an episode in 53 Caesar writes: “Even if for the moment some people succeeded in remaining hidden, it seemed that after the army’s departure they would still necessarily perish from complete lack of supplies.” The Roman army’s march through enemy territories turned these into landscapes of war and terror. Ernst Badian writes: “Requisitions of food and punitive devastations completed a human, economic, and ecological disaster probably unequalled until the conquest of the Americas.” The material and financial exploitation of Gaul also had a disastrous, though often underestimated, impact on the population.

■カエサル軍が行った性暴力について

古代の戦争において、兵士による性暴力が広く行われていたことは、研究者たちによって、しばしば指摘されています(※11)。

ローマ軍はその例外だったとは言えません(※12)。

カエサルの軍隊が例外だったということも、少なくとも一次史料での明示的な記述には見当たりません。

しかし、「カエサルの軍隊の兵士が性暴力をふるうことを、カエサルが黙認することがあった」ということもまた、一次史料での明示的な記述には見当たりません。

カエサルの軍隊の兵士が性暴力をふるうことを、カエサルが黙認することは、あったのか、なかったのか、どちらなのでしょうか?

敵を赦す寛容さでカエサルが有名であることを考えると、敵の婦女子への性暴力は禁止しそうにも思えます。

一方で、『ガリア戦記』の第8巻では「捕虜の手を切断してから解放(Itaque omnibus qui arma tulerant manus praecidit vitamque concessit)」(BG 8.44(Hirtius))(※13)、第7巻では「Avaricumという城市にいた非戦闘員を含む住民の大量虐殺」(BG 7.28–7.29)をしたという記述がありますし、その他、家・穀物・畑を燃やす、家畜を殺す・食いつくす、非戦闘員を殺す・奴隷化するなどのさまざまな残虐行為を大規模にやっていたと考えられていますので、部下の兵士が敵の妻子に性暴力をふるうことを黙認することぐらいやっても不思議はなさそうにも思えます。

当時のローマでは、奴隷にされた女性や少女が所有者に日常的に性的搾取を受けることは広範にみられたと考えられており、戦場で性暴力をふるうことより奴隷にすることの方が倫理的にマシということはありません。

どちらなのでしょうか?

この二面性は、一見、矛盾するように見えますが、「実は一貫している」というのがエイドリアン・ゴールズワーシー (古代ローマの軍事の研究者)の見解です。

ゴールズワーシーは『カエサル』という本で、カエサルの性格について、「彼の態度は冷徹なまでに現実的であって、どちらが自分に最大の利益をもたらすと思われるかという基準で、慈悲を示すか残虐にふるまうかを判断した」と書いています。

これが正しいとすると、彼が敵を赦すのも、非戦闘員を虐殺するのも、そのときの自分にとって一番得な選択肢を選んだ結果である、という点で、一貫していると考えることができます。

もし、このゴールズワーシー説が正しいとすれば、自分の軍隊の兵士が性暴力をふるうことを黙認するかどうかも、そのとき、どちらがカエサルにとって得なのかによって、判断を変えた可能性があるのではないでしょうか。

兵士が非戦闘員に性暴力をふるうことは、カエサルにとっては迷惑だった可能性が考えられます。カエサルがガリアを征服するには、ガリア部族の協力が必要ですが、兵士が女子供への性暴力をやりすぎると、ガリア部族の協力を得られにくくなるリスクがあるからです。

一方で、カエサルは兵士に不満がたまらないようにかなり気を遣っていましたから、性暴力を黙認することによるマイナスより、性暴力を禁止することによって兵士の不満が高まるというマイナスの方が大きい場合は、トータルでは、黙認した方が得であり、そっちを選ぶこともあった可能性があります。

しかしながら、これらは、状況証拠から推測に推測を重ねて導き出した推定であって、「カエサルの軍隊の兵士が性暴力をふるうことを、カエサルが黙認することがあったかどうか」についての学術的合意はありません。

つまり、カエサルが性暴力をどのような場合にどの程度黙認したかを小説で描こうとすると、無数の「そうであった可能性」の中からどれか一つを選んで書くことになります。

■「そうであった可能性」について

先ほどの「そうであった可能性」の含意は、誤解されることが多いし、この小説の史実に対するスタンスに深くかかわる重要な部分ですので、この小説と史実との関係をクリアにするために、ここで解説しておきます。

基本的に、学術的合意がない部分を小説で描こうとしたら、必然的に、「そうであった可能性」の一つを書くしかありません。

もちろん、これにはグラデーションがあります。「状況証拠から見て、そうであった可能性が高いと思われるもの」から、「状況証拠から見て、そうであった可能性は低いが、絶対になかったとまでは言えない」まで。

これをここでは《可能性》と呼ぶことにします。

問題は、古代を舞台にした歴史小説では、この「学術的合意がない」部分が、一般に思われているより、はるかに大きいということです。

カエサルの時代は、比較的文書がよく残っている時代ではありますが、それでも、さすがに二千年以上前のことなので、文書からも遺跡からもわからないことの方が圧倒的に多く、それが事実だという学術的合意が得られているものだけを書いたら、情報量が少なすぎて小説の体をなしません。

とくに、小説では、カエサルの内面やプライベートも書かなければ、話が面白くなりにくいですが、その大部分は、学術的合意がないというレベルではなく、ろくな手がかりがありません。

たとえば、カエサルの私生活のシーンを描くとき、普通に生活の中にいたであろう女奴隷のことを書かないのは不自然ですので、書くとします。

ゴールズワーシーの『カエサル』という本には、カエサルが買った奴隷について以下のように書かれています:

スエトニウスが伝えているところでは、カエサルは身体的な魅力のある奴隷を購入するために高額の、法外とさえ言える代金を頻繁に支払っていたが、その費用を恥ずかしいとさえ思っており、それを帳簿上誤魔化していたという。そのような奴隷がまったくの観賞用か、それとも主人に性的快楽を提供するためだったかまでは述べられていない。

しかし、カエサルはそれらの奴隷を恋人のように扱ったのか、美術品のように飾っていただけなのか、忙しいので時間節約のために短時間でできる性欲処理の用途で使っていただけなのか、二十一世紀人の倫理基準からすると問題のある性的行為/性的虐待をしていたのか、それ以外の扱い方をしたのかについては、分かっていません。

その奴隷たちの年齢も、分かっていません。二十一世紀人の倫理基準からすると問題のある年齢だった可能性もあります。

カエサルが神を信じていたかどうかすら、はっきりしていません。カエサルは演説で、自分は神の子孫だみたいなことを言ってたりもしてますが、本人がそれを信じていたかどうかは、別問題です。カエサルは若いときにロードス島で学んでいたことがありますが、ロードス島はギリシャ文化圏に属し、当時のギリシャでは、無神論的な考え方をする哲学者もいましたので、カエサルがそこから影響を受けていた可能性もあります。

結局のところ、カエサルがどういう人だったのかについては、分かっていない部分の方がずっと大きいのです。

それでも、歴史小説では、カエサルの内面を描かないわけにはいかないので、必然的に、判然としない部分を《可能性》で埋めることになります。

このため、古代を舞台にした歴史小説は、どれも、一見、史実を書いているようで、実際には、内容の大部分は《可能性》なのです。

作者にできるのは、わかっているわずかな史実となるべく矛盾しないような《可能性》を書くことだけです。それは星々を線でつないで星座を描くようなものです。星自体は動かせない物理的実体ですが、どの星をどうつないで、どんな星座を描き、どんな物語を重ねるかは、作者の創作です。

歴史小説における創作とは、無数の《可能性》の中から一つの《可能性》を選択し続けることで、物語を作り出す行為なのです。

様々な本で描かれたカエサルのキャラが、それぞれ、「別人やんけ」と言いたくなるほど大きく異なることが多いのは、選んだ《可能性》が異なるため、という部分が大きいのです。

『ガリア戦記』自体は歴史小説ではありませんが、構造的に、歴史小説と似た側面があります。

たとえば、「カエサルは、○○と考え、□□した」という構造の記述がよく出てきますが、極めて頭が良く老獪なカエサルが、たったそれだけしか考えていなかったわけがありません。

実際には、それよりも、はるかにたくさんのことを考えていたはずです。

その中から、公の文書に記述するのに適切でないことは取り除き、カエサルの軍事行動を正当化するのに不都合なことも取り除き、カエサルの政治家としてのイメージを悪くしかねないことも取り除き……と、いろんな理由で不都合なことを取り除いた上で、元老院やローマ市民に公に報告しないわけにはいかないこと、もしくは、カエサルの軍事行動を正当化するようなこと、カエサルの評価やイメージを上げるようなこと、ターゲット読者(=ローマ市民や元老院議員)の気分を良くすること、話を面白くすること(明らかに、カエサルは作家としての才能もあって、何をどう書けば話が面白くなるか、読者を魅了できるかをよく理解している)を、選んで、書いたわけです。

それは、カエサルの恣意的な選択です。

その意味で、カエサル本人が書いた本の中のカエサルも、恣意的に選んだ星を恣意的な線でつないだ星座であるという側面があるのです。

■カエサル軍がアラル河畔で行った非戦闘員の虐殺の可能性について

この小説ではアラル河畔での戦闘が重要な役割を担っているので、それと史実との関係を書きます。

『ガリア戦記』には、ヘルウェティイ族の3/4がアラル川(Arar、現ソーヌ川)を渡河したとき、東岸に残された1/4をカエサル率いるローマ軍が壊滅させ、多くを殺したという趣旨のことが書いてあります。

この1/4は、「非戦闘員を含む集団」の1/4なのか、「戦闘員だけの集団」の1/4なのか、どちらなのでしょうか。

岩波文庫の近山金次訳(2011年のKindle版)の『ガリア戦記』では「部隊の1/4」と訳していますから、戦闘員の1/4のことです。

しかし、中倉玄喜訳(2013年版)の『ガリア戦記』は、文脈から、「非戦闘員を含む集団の1/4」と訳されていることが分かります。

また、塩野七生『ローマ人の物語』も「非戦闘員を含む集団の1/4」だと解釈しています。

どちらが正しいのでしょうか?

原文には「ヘルウェティイの兵力(copiae)の3/4はすでに渡河し、1/4が東岸に残っていた」とし、そのまだ渡っていない部分を襲撃したとあります。

Ubi per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumen Ararim reliquam esse, de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus ad eam partem pervenit quae nondum flumen transierat. Eos impeditos et inopinantes adgressus magnam partem eorum concidit; reliqui sese fugae mandarunt atque in proximas silvas abdiderunt.

copiarumはcopiaeの複数属格ですが、このcopiaeの語義は軍事寄りなので、これだけ見ると「戦闘員だけの集団の1/4」のように見えます。

しかし、その「1/4」はヘルウェティイの四つのpagus(パグス、郡、支族)の一つであるティグリヌス(Tigurinus)支族だった(Is pagus appellabatur Tigurinus; nam omnis civitas Helvetia in quattuor pagos divisa est.)と書いています。

これを考慮するとこの「1/4」という数字は、ティグリヌス支族という行政/共同体単位(非戦闘員を含む)だという読みも、論理的には成り立ちます。

また、もし、この1/4が戦闘員を意味するとしたら、そのとき、非戦闘員はどこにいたのでしょうか?

このとき、既に渡河し終わっていて、西岸にいた可能性があります。

しかし、まだ渡河していなくて、東岸にいた可能性もあるのです。

この1/4が戦闘員のことだけを意味していたとしても、このときカエサルが非戦闘員を虐殺した可能性は、依然、残るのです。

結局のところ、このときカエサルが非戦闘員を虐殺したのかどうかについては、学術的合意はないのです。

もし、この時、東岸に非戦闘員がいたとすれば、殺された者のかなり大きな割合が子供だった可能性があります。

なぜなら、当時のケルトでは出生数が多く幼児期死亡率も高かったため、人口ピラミッドは底が広く、人口に占める子供の割合が非常に大きかったからです。

つまり、カエサルは、アラル河畔で、子供を大量に虐殺した可能性があるのです。

これは、我々現代人にとっては重大なことですが、当時のローマ人にとっては、書かなくても問題のないことでした。

『ガリア戦記』は、基本的には、「元老院とローマ市民への報告書」ですから、「ローマ人にとってさして意味のないこと」は書かれないことが多いです。

現代人が『ガリア戦記』を読むときは、このように、「ローマ人にとっては書く必要がないので書かれなかったが、現代人にとっては重大な意味をもつこと」が省略されてる可能性のある箇所を、よく注意しながら読む必要があります。

■本書と史実の関係について

このような感じで、一応、それなりの下調べはしましたが、史実と矛盾しないことだけを書くと、いろいろな問題が起きるので、史実通りに書いていないところもけっこうあります。

たとえば、作品紹介ページ(この記事)のカエサル率いるローマ軍のイラスト。

剣を抜いて馬に乗ったカエサルが先頭にいますが、『ガリア戦記』では、こんなシーンはありません。カエサルが先頭を走ったこともなければ、カエサルが抜剣していたシーンもありません。

もちろん、そういうことがなかったということを示す一次史料もないので、絶対になかったとまでは言い切れませんが、司令官が先頭を走っていたら、司令官が殺される可能性が高くなりますから、あった可能性は低そうです。

しかし、この絵の方が、公約(この作品が読者に提供すると約束する面白さの種類。お品書き)を伝えやすい絵になるので、この絵にしたのです。

また、作画コストを減らすために史実を無視したところは、非常に多いです。

たとえば、作品紹介ページのローマ軍の軍勢のイラストでは、遠景に見える軍勢は、正方形が碁盤の目のように規則正しく並んでいる絵になっていますが、実際には、以下のように、コホルス単位で互い違いになっていた可能性を示唆するとも読める文献もあります。

しかし、これを描くと、作画コストが高くなる上に、軍勢の密度が下がるので、大軍勢の迫力が減ってしまいます。

さらに、常にこのように互い違いに隊列が配置されていたとは限らず、状況によってはイラストのように碁盤の目に配置されることもあった《可能性》もあります。なので、あのイラストの隊列の配置は、必ずしも史実無視とは言えません。単に、作画コストが低くなるように《可能性》を選択しただけです。

大軍勢が押し寄せてくる絵では、全員が鎖帷子を着ていますが、鎖帷子を着ていなかった兵士もけっこういたと考える研究者の方が多いです。しかしながら、鎖帷子を着ている人とそうでない人をかき分けると作画コストが高くなります。これは、史実を無視しました(描いたのは絵師さんですが、そう描くように依頼したのは筆者です。以下、同様)。

さらに、カエサルの騎兵は、さまざまなケルト部族からの寄せ集めなので、装備も服も入れ墨も多様でした。そんなものを描き分けていたら、やはり作画コストが高くなります。なので、これも、史実を無視しました。

歩兵は軍用サンダルでしたが、馬に乗っている上級将校やカエサルはハイカットの靴を履いていた可能性が高そうです。それも描き分けはじめるときりがないので、全員サンダルで描くことにしました。これも、カエサルや上級将校が常にハイカットの靴を履いていたという確証はないですし、カエサルがヘルウェティイ族と戦ったのは夏で、夏は通気性の良いサンダルを履いていた可能性もあるので、史実無視というほどでもないです。

全般的に「史実無視」というより、作画の都合で蓋然性があまり高くない《可能性》を選んだケースの方が多いです。

ただし、小説本文に関しては、どちらかというとリアリティ重視で、なるべく蓋然性が高い《可能性》を選んだケースが多いです。絵に描くと大変な装備でも、文章で表現するのは簡単ですから。

また、この物語は、史実である蓋然性がそれなりに高そうな《可能性》を書いたとしても、多くの方から「これは史実と違う」と思われる可能性が高いと思います。

なぜなら、これは、ヘルウェティイ族視点の物語だからです。

"History is written by the victors."(歴史は勝者によって書かれる)とよく言われるように、ガリア戦争に勝利したカエサルによって書かれた「歴史」が、「史実」として広く受け入れられています。

このため、敗者であるヘルウェティイ族視点から歴史を記述すると、「史実と違う」と認識されやすいのです。

カエサルによって書かれた「歴史」の中では、カエサルは正義として描かれます。

一方で、カエサルによって大量虐殺されたヘルウェティイ族は、カエサルを悪と認識していた可能性が高いと思います。

このため、この小説では、ヘルウェティイ族の人々が、カエサルの悪の側面について語るシーンが出てきます。

それは、カエサルが『ガリア戦記』の中でヘルウェティイ族を悪として描いたことの鏡像です。

それはもう一つの『ガリア戦記』────ヘルウェティイ族が書いた『ガリア戦記』なのです。それに自己啓発書風タイトルをつけるとすれば『もしヘルウェティイ族が『ガリア戦記』を書いたら』になるでしょうか。

その意味で、この小説は一種のパロディであり風刺です。『ガリア戦記』という文書のプロパガンダ性をあぶりだすための風刺なのです。カエサルが『ガリア戦記』においてやったことは、こういうことだと、やってみせているわけです。それによって『ガリア戦記』が本質的にどういう種類の文書なのかをあぶりだそうというわけです。

そして、「小説」と自称することにためらいを覚えるこの小説は、パロディであることによって、多少は小説っぽくなる気がしています。ガリア戦争とはどのような戦争だったのか? 明確な答えはありません。しかし、それは、考えてみる価値のある問いです。それを考えることによって、戦争・国家・歴史・善悪・人間の理解を多少なりとも深めることができる道が開かれているからです。そういう「明確な答えはないけど、考えてみる価値のある問い」を掘り下げることで、読者がそれについて自分で考える手助けをすることが、社会において小説がなすべき仕事の一つだと思います。その掘り下げを、「二十一世紀の日本人がヘルウェティイ族の視点からガリア戦争を体験したら、どのような景色が見えるのか?」という思考実験によって、ガリア戦争の今まであまり光が当たってなかった側面を照らし出すことで、やってみよう、というのが、この「小説」のたくらみの一つです。

しかし、それをやると、勝者によって書かれた歴史を史実だと思っている方々に、「これは史実ではない」と思われがちなわけです。

ヘルウェティイ族の人たちがカエサルを悪として語るシーンを入れたのは、もう一つ理由があります。リアリティです。

戦時において、戦争の当事者が、常に公正中立に発言するというのは、リアリティがないです。古今東西、戦争の当事者というものは、多かれ少なかれ、敵を悪として語る傾向にあるからです。

しかし、勝者によって書かれた歴史を史実だと思っている人たちは、それを「史実と違う」と感じると思います。

そういう読者の方に対して、「これはヘルウェティイ族から見た史実の《可能性》の一つだ」と理解していただくことは、なかなか難しいです。

そういうわけで、リアルに書こうとすると、「これは史実とは違う」と感じる人が出てくるという皮肉な結果になります。

また、史実である蓋然性がそれなりに高そうな《可能性》を書いたとしても「これは史実と違う」と感じられがちな、もう一つの理由は、認知バイアスです。

『ガリア戦記』を読んだ人が、それに含まれるレトリック/プロパガンダ性に気づかずに、カエサルにすっかり説得されてしまい、「カエサルは正直で正義の人だ」というイメージを抱き、確証バイアスに陥ってしまうことは、よくあります。(これは、カエサルの書き方が ものすごく巧妙なせいでもあります)。

この状態に陥った人は、カエサルが正直/正義である証拠は疑わず、カエサルがウソつき/邪悪である証拠には非常に懐疑的になります。

その状態に陥った人の一人が『ガリア戦記』の内容を真に受けて書いたローマ史の本が超大ベストセラーになったりして、その内容を真に受ける人がさらに大増殖して、バンドワゴン効果という認知バイアスが発生します。「それが史実だと多くの人が信じてるのでそれは史実なんだ」と思い込んでしまう認知バイアスが生じるわけです。

さらに、カエサルは人類史に燦然と輝く偉人とされている上に、『ガリア戦記』は古典の名著とされていますから、ハロー効果もバリバリです。

この「確証バイアス・バンドワゴン効果・ハロー効果」という認知バイアスコンボによってすっかりカエサルを信用してしまった方は、「ヘルウェティイ族から見たガリア戦争」が描かれた小説を読んだら「これは史実と違う」と感じるというわけです。

そういうわけで、ヘルウェティイ族視点で書かれた物語は、史実である蓋然性がそれなりに高そうな《可能性》を書いたとしても、多くの方から「史実ではない」と思われてしまう運命にありますので、あまりそこにこだわっても、そんなに意味はないです。

なにより、これは娯楽小説ですから、史実通りに書くことより、面白いことの方がはるかに重要です。

じゃあ、何のために史実を調べるのかというと、ジブリが実在する木を写生してアニメの背景に使うのと同じです。ジブリアニメは創作ですが、あのアニメに出てくる木のほとんどは、実在する木を写生したものをベースにしているということです。想像で木を描くより、その方が臨場感やリアリティや迫力が出るからでしょう。

タイムトラベル小説も同じで、作者の想像で書くより、史実を調べて、史実を「写生」した方が、臨場感やリアリティが出ることが多いです。

たとえば、フィクションだと、カエサルをキャラ立てするため、「非戦闘員の強姦・虐殺なんてやらない高潔なキャラ」か「非戦闘員の強姦・虐殺をやる極悪非道のキャラ」のどちらかにしてしまいがちじゃないですか。こういうキャラは、単純明快で、読者は理解しやすいですが、ありきたりで、陳腐で、面白くない上に、リアリティがありません。

一方、史実のカエサルのキャラを丁寧に吟味していくと、敵に対して慈悲深く振る舞った方が得なときには慈悲深く振る舞い、敵に対して残虐に振る舞った方が得なときには残虐に振る舞う、という合理性の権化のようなキャラであった可能性が見つかったりします(ただし、これはゴールズワーシーの解釈。研究者によって解釈は異なる)。

しかも、カエサルは極めて頭が良いために、個々のケースで、カエサルが「慈悲深く振る舞った方が得」だと考えるか「残虐に振る舞った方が得」だと考えるかは、カエサルの周囲の人間にも、敵にも、読者にも、読めません。

なので、カエサルの行動は予測不能なのです。

こうなると、史実である可能性のあるカエサルのキャラをそのまま「写生」した方が、面白いキャラのカエサルになりそうじゃないですか。

ありきたりな善人もありきたりな悪人も飽き飽きです。合理性を徹底追求するが故に、状況によって、読者を感動させるほど崇高な行為をやる善人にも、読者を震撼させるほどの残虐行為をやる悪人にもなって、しかも、本人の中では、それに少しも矛盾がなく、さらに、慈悲深くなるか残虐になるかは、常人には予測不可能、というというキャラの方が、緊迫感がありますし、ハラハラドキドキしますし、登場人物にも読者にも不意打ちを食らわせられますし、ずっと面白いと思いました。

このやり方は、新海誠さんのアニメの昔の作成技法に似ています。新海誠さんは、実際の写真を加工して、アニメの背景を作っていたことがあるようです。もちろん、写真をそのまま使っても、あんな美しい絵にはなりません。不快な部分を取り除き、光を強調したり、色味を変えたりして、人間の目に心地よく映るように、改変していくのです。お化粧に似ています。化粧品を塗って肌の汚いところを隠したり、眉毛を描いたりして、顔が美しく見えるようにしているわけです。化粧によって、まるで別人のようになってしまったりするように、もとの写真とはかなり別物の背景が出来上がるというわけです。

この小説も同じで、史実をベースに作りますが、史実と違うところがあります。

描写をリアルにするために、戦場で兵士がどの程度の蛮行を行うものなのか、古今東西、いろいろなケースを調べたのですが、資料を読むのがかなり苦痛でした(具体的内容をここに書くと読んだ人が大変不快な思いをする可能性があるので書きません)。カエサル軍の兵士も同様の蛮行をやっていたという想定で書いたほうが史実に近いと思いますが、娯楽小説を読んでいるとき、そういうものすごく気分が悪くなるシーン(俗にいう胸糞シーン)、読みたいですか?

また、キャラの行動の動機を説明しないと読者が感情移入できなくなるので、この小説に登場するローマ人たちやガリア人たちの行動の動機を説明しなければなりませんが、それを史実通りにやると、ローマやガリアの複雑な政治力学を数万字は解説しなきゃならなくなります。娯楽小説を読んでいるとき、そんな解説、読みたいですか?

そんなものより、『よつばと』や『あずまんが大王』に出てきそうな女児や少女がローマ軍と戦うライトノベルの方が読みたくないですか?

なので、残酷すぎる部分はマイルドな表現にし、複雑すぎる史実は単純化し、話を面白くするような創作を挿入し、毎日が夏休み!という感じの元気で好奇心旺盛な女児たちがローマ軍と戦う話にしたのです。

■註

※1 「ユリウス・カエサル ルビコン以前────ローマ人の物語 電子版Ⅳ 2014」

以下、該当箇所を引用します。

(カエサルは、『ガリア戦記』の)叙述は正確を期した。自らの誤りも正直に記し、敵側の理由も公正に記述した。カエサルは、正確に書くことこそ自分の考えをより充分に理解してもらえる、最良の手段であると知っていたからである。意識的な嘘が一つでもあれば、読者は他のすべてを信用しなくなるからだ。

「叙述は正確を期した」でキーワード検索すれば該当箇所が出てきます。

「1800万部」の出典はこれ。

※2 Hans Delbrückによる「総数2万人、戦闘員1.2万人」の推定(1900年)。

「Delbrück, Hans. History of the Art of War: Within the Framework of Political History, Vol. I: Antiquity. Trans. Walter J. Renfroe Jr., University of Nebraska Press, 1990年(ドイツ語原著1900年)。— ビブラクテ関連の推定値参照:pp. 471, 475(要旨引用)」。

※3 Andreas Furger-Guntiによる「総数16万人、戦闘員4万人」の推定(1984年)。

「Furger-Gunti, Andreas. Die Helvetier: Kulturgeschichte eines Keltenvolkes. Zürich: Neue Zürcher Zeitung, 1984.」。

※4 「Gilliver, Kate. Caesar’s Gallic Wars, 58–50 BC. Osprey Publishing, 2002.」

※5 Kurt Raaflaub「 “Caesar and Genocide: Confronting the Dark Side of Caesar’s Gallic Wars.” New England Classical Journal 48.1 (2021): 54–80.」

※6 「ユリウス・カエサル ルビコン以前────ローマ人の物語 電子版Ⅳ 2014」

「その三倍は優にいた」でキーワード検索すれば該当箇所が出てきます。

以下、該当箇所を引用します:

三万のカエサル軍に対してその三倍は優にいたヘルヴェティ族の兵も、はじめに後退、次いでは退却するしかなくなる。

※7 Roth, Jonathan P. The Logistics of the Roman Army at War (264 B.C.–A.D. 235). Brill, 1999.」

※8 Taylor, Michael J. Soldiers and Silver: Mobilizing Resources in the Age of Roman Conquest. University of Texas Press, 2020.

※9 Goldsworthy, Adrian. Caesar: Life of a Colossus. Yale University Press, 2006.

※10 Miriam Griffin 編『A Companion to Julius Caesar』[Blackwell, 2009]収録

※11 たとえば、「Kathy L. Gaca, “Girls, Women, and the Significance of Sexual Violence in Ancient Warfare,” Sexual Violence in Conflict Zones (2011) 」、「Deacy & Pierce(編)『Rape in Antiquity / Revisiting Rape in Antiquity』」、「Elisabeth Vikman, “Ancient origins: Sexual violence in warfare”」などが参考になる。

※12 たとえば、C. A. Reeder, “Wartime Rape, the Romans, and the First Jewish Revolt,” Journal of Ancient Judaism 2017. この論文は第一次ユダヤ反乱(西暦66~73年)という特定の事例に焦点を当てています。これはカエサルの時代より一世紀後のことなので、あくまで傍証としてですが、古代ローマの戦争全般における性暴力のパターンや、それが兵士の行動としてどのように認識されていたかを考察する上で参考になります。

※13 中倉玄喜氏は「武器をむけた者たち全員の両手を切り落とし」と訳していますが、この「manus」が「両手」なのか「片手」なのかについては意見が分かれます。右手の可能性が高いと推測する研究者もいます。

+スペシャル・サンクス+

1003(センミツ)さん:この小説のそれぞれのシーンにぴったりの素晴らしいイラストを描いてくださったおかげで、ぐっと読みやすく魅力的になりました。

ヘルウェティイ族のみなさん:あなたがたがいてくださったおかげで、本書を書くことができました。

ガイウス・ユリウス・カエサルさん:あなたが書き残してくれた いくつかの文書のおかげで、本書を書くことができました。

マルクス・トゥッリウス・キケロさん:あなたが書き残してくれた たくさんの文書のおかげで、本書を書くことができました。

ローマ史研究者のみなさん:あなたがたが積み重ねてきた膨大な研究成果のおかげで、本書を書くことができました。

当時の文献を翻訳してくださったみなさん:あなたがたが古代のラテン語/ギリシャ語の文献を日本語に翻訳してくださったおかげで、本書を書くことができました。

文章力クラブのみなさん:みなさんにレビューしていただいたおかげで、いくつかの重要な問題点を取り除くことができました。