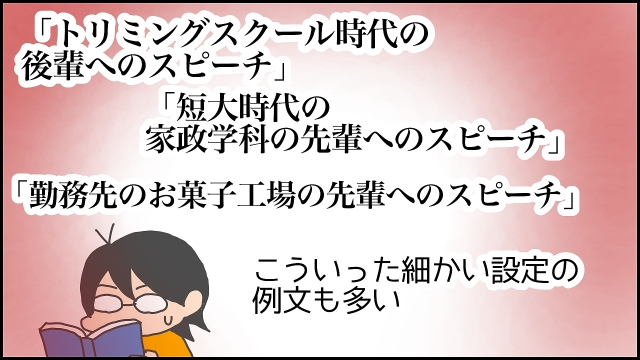

・スピーチする人と新郎新婦の関係で例文が細かく分かれている

結婚式スピーチにまつわる内容が書かれた本を検索してみます。

私が見つけられた一番古いスピーチ例文は、1916年の『テーブルスピーチ』にある、「結婚式祝宴」でした。

この本が出た1916年は、日露戦争が終結して翌年です。今とは全然ちがういかめしさ。

スピーチ用例集を読んでいると、スピーチする人の立場によって内容がガラっとちがうことに気が付きます。それぞれの用例集が、競って具体的な用例を載せていて面白いです。

仲人がかなり重要だった頃は、仲人の立場が豊富。

日曜画家の仲人という特殊な設定が光りますね。

割合新しい本を見てみると、友達がスピーチすることが増えてきたのがわかります。

ついつい「野球クラブのメンバーへのスピーチ」などを読みふけってしまいます。

「はっ!自分に関係ないか」と思いつつも、「些細でも、自分だけが知っている新婦のエピソードを紹介すると良い」「長年の付き合いがあるなら、昔も今もかわらない長所をピックアップすると良い」と役に立ちそうな技も発見できました。

・香ばしい例文を発見する喜び&悶絶

タイトルに「ユーモア」と入っているスピーチ集は魅力にあふれていて、どうしても読む手が止められません。

たとえば、「寅さん口調のスピーチ」なるものの例文を見てみると、

「わたくし、生まれも育ちも××は××です(註1)。(中略)人呼んでスピイチの×と発します。

(註1)「東京は大森」「土佐は高知」などとする。

(1986年の本『結婚式のユーモア・スピーチ : 披露宴に明るい笑いを』那井博章 著,金園社,p91より引用)

香ばしすぎてメロメロです。蛇足なくらい丁寧な註、「スピイチ」が最高です。

ほかにも落語家の語り口をまねたスピーチ、パペットを使ったスピーチも紹介されていて、ほくほくしてほっぺがバラ色になるのを感じました。

ただ、実際にこのスピーチを聞くことを想像すると話は別で、変な汗がじっとりと吹き出します。

ユーモアスピーチ集は、

近代の堅いスタイルを完コピしてスピーチするのは絶対にやめようとかたく誓いました。

・忌み言葉&禁句

スピーチ集には、結婚式のスピーチで避けた方がいい言葉も紹介されています。

やっかいなのが、「重ね言葉」。

「このルールが広まる前に、重ね言葉を聞いて再婚を連想した人っているのかな?」と疑問ではあります。

ただ、このルールが世に存在してしまっているので、避けた方が無難です。(こうやって「マナー」って定着していくんでしょうね)

とりあえず「たまたま」とか「ゴリゴリ」とかは口グセになってるので、言わないようにしようと思いました。

③作文→練習→修正

スピーチ集の一部を国会図書館でコピーしてもらい、いよいよ(重ね言葉)、文章を考えていきます。

幼馴染ならではのエピソードを意識して…、「破滅」とか「お別れ」とかは言わないようにして…、

ある程度文ができたら、声に出して読み、不自然なところを修正していきます。

「スピーチは3分よりも長くならないように」と書いている本がたくさんありました。長くならないように枝葉末節はカットです。

結婚式会場へ向かう、東京-大阪の新幹線の中でも練習しました。