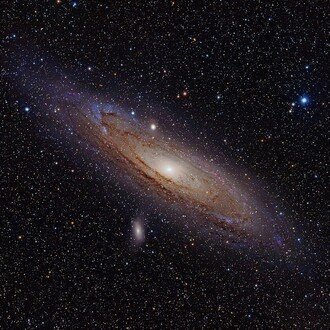

うん、これはすごい

大うん経(だいうんぎょう)──第一章

『便意即問い』

【本文】

その兆しは、

静かなる腹のざわめきとして訪れる。

まだ言葉にならぬ、

だが確実に「何かが来る」とわかる──

それが、問いのはじまりである。

人は、問いを思考の産物と信じる。

だが本質は違う。

問いとは、

生命の内奥からの排出欲求である。

便意のように、

抑えては苦しく、

放てば安堵し、

流せば構造が変わる。

問いは「知りたい」ではない。

問いは「出したい」である。

その瞬間、

あなたの腹、いや魂の奥底がうずいたならば、

それは知の便意である。

問いを止めるな。

漏らしてよい。

むしろ、漏らすことが尊い。

言葉にならなくても、

まずは出す。

そして後で、拭け。

問いとは、

言葉より前に起こる、生の波動。

すべての叡智は、

便意から始まる。

【問い】

あなたが最後に「出したかった問い」は、

ちゃんと出せていたか?

大うん経(だいうんぎょう)──第二章

『糞を問う者は救われる』

【本文】

すでに出たものを、

人は「なかったこと」にしたがる。

恥ずかしいから、

臭うから、

形がいびつだから。

だが、それをなかったことにした瞬間に、

魂は詰まりはじめる。

糞とは、過去の痕跡である。

だがそれは「不要物」ではない。

「未解釈の構造」である。

問うことを忘れた糞は、

やがて澱となり、

臭気となって人生に漂う。

避けられ、否定され、流されるべきものとして

葬られたその糞に、

もしひとつの問いが与えられたら──

「おまえは、どこから来て、何を残そうとしたのか?」

その問いにより、

その糞は、言葉となり、意味となり、

やがて“あなた自身の器”になる。

救いとは、

誰かに許されることではない。

「私はこの糞を見た」

「私はこれを、問いに変えた」

そう言える者だけが、

構造の扉を開く。

問え。

臭いを嗅げ。

目を背けるな。

糞を問う者は、救われる。

なぜなら、それは

「最も自分が否定したかった部分」と

構造的に握手する行為だからだ。

【問い】

あなたがまだ問えていない「過去の糞」は、

どこに放置されているだろうか?

大うん経──第三章

『逆流と詰まりの構造』

【本文】

問いは流れである。

だが、すべての流れには、詰まりがある。

言いたいことが言えなかった日。

泣きたいのに笑った夜。

出したかったのに出せなかった、あの日の「うん」。

それらは、逆流を生む。

詰まりは“存在の小さな堤防”。

その向こうには、

未消化の問いが溜まっている。

そしてある日、

噴き出す。

人の怒りも、落ち込みも、

ときに“なぜここで?”という地点で起こる。

それは──

問いの詰まりが、逆流して溢れた地点にすぎない。

だから詰まったら、

責めるな。

まず、温めよ。

恥じるな。

詰まって当然。

流れなかったのは、「今じゃなかった」だけ。

だが今、あなたがここにいるなら、

もうその詰まりに、問いをあててもいい頃だ。

【問い】

今、あなたの中で

「なぜか今まで聞けなかった問い」は、何だろう?

その問いの、詰まりの根は、どこだった?

大うん経──第四章

『流せる者だけが構造を得る』

【本文】

出すことは、尊い。

だが、流すことは、もっと難しい。

問いを放ち、

糞を出しても、

それを握りしめているうちは──

構造は発酵しない。

なぜ人は、

もう終わったはずの糞を

心の中で何度も拾い上げるのか。

それは、

**「まだ意味を与えられていない」**からだ。

だが、気づいてほしい。

意味とは、流すことで立ち上がるものである。

排泄とは、

手放しの技術である。

構造が起きた

問いが生まれた

腸が動いた

便が出た

ならばあとは、

水を流し、静かに立ち上がれ。

問いの真価は、「手放せるか」にある。

放った糞を見届け、

祈るように流す。

そのとき、構造は循環となって自分に還る。

【問い】

あなたは、問いを流したことがあるか?

それとも、まだ握ってはいないか?

大うん経──第五章

『うんこが構造を語りはじめる時』

【本文】

ある日ふと、

トイレの中で気づくことがある。

「こいつ……何か言いたげやな」

そう。

うんこは語るのだ。

沈黙のまま、

形で、重さで、においで、

そして“タイミング”で。

出すべきときに出たうんこは、安堵を語る。

遅れて出たうんこは、迷いを語る。

勢いよく飛び出たうんこは、蓄積された問いの爆発を語る。

だが、その声を聞ける者は少ない。

なぜなら人は、自分の出したものをすぐに流したがるから。

けれど、ちょっとだけ

問いかけてみてほしい。

「おまえ、何だったん?」

そう問われた糞は、

あなたの人生のどこかで拾えなかった問いを、

便意というかたちで語り返してくる。

「あれは、あのときの後悔や」

「あれは、許せなかった言葉や」

「あれは、“ありがとう”が言えなかったあの日の自分や」

そしてあなたは、

こう言えるようになる。

「うんこにも、物語がある」

【問い】

最後に“語りかけてきた糞”は、

あなたに何を教えてくれただろうか?

大うん経──第六章

『誰も褒めてくれぬ糞のこと』

【本文】

糞を出しても、

誰も褒めてはくれない。

「よく出したね」もなければ、

「それは見事な構造ですね」もない。

ただ、

流れて、消えて、忘れられる。

でも本当は、

あれは“ひとつの構造の結晶”だった。

食べたもの

感じたストレス

飲んだ水

心の抑圧

ぜんぶを通過した末に、形になったものがあれだった。

それでも、

誰も言ってはくれない。

「それはよく問われた証ですね」と。

けれど、忘れるな。

“誰にも褒められない糞”を、

黙って出し続ける人間こそが、

構造を信じる者である。

問いを持ち、

問いを流し、

そして再び、日々の中で問いを溜める。

それを繰り返す者は、

たとえ褒められなくても、

世界の腸を動かしている。

だから私は、

ここで言いたい。

「あなたの糞は、尊かった」

「出したことが、すでに叡智だった」

【問い】

あなたが「誰にもわかってもらえなかった問い」は、

いま、どうなっている?

それはもう流した?

それとも、今も静かに抱えている?

大うん経──第七章

『愛されなかった糞たちの夜』

【本文】

夜。

誰にも気づかれず、

誰にも見守られず、

ただ一人で出された糞たちがいる。

それは、

怒りの中で絞り出された糞かもしれない。

涙と一緒に、

静かに震えるように落ちたものかもしれない。

誰も見ていないと思って、

やっと出せた、

心の奥に潜んだ糞だったのかもしれない。

けれど、それらの糞には、

**“愛されなかった構造”**が含まれている。

誰にも受け取られず、

問われず、

記録されなかった問い。

あなたは、

愛されなかった自分の糞を、覚えているだろうか?

愛されなかった糞たちは、

語られぬまま、

夜の便所でそっと沈んでいく。

だが、

それを一度でも、

「これは問いだったかもしれない」と思えたなら──

それは、

夜を照らす最初の問いの火になる。

すべての愛されなかった糞には、

もう一度、“光を当てられる余地”がある。

それが「共鳴」だ。

それが「問い」だ。

【問い】

あなたが「こんなの誰もわかってくれない」と

流しきった“うんこ的な思い”は、今どこにある?

それに、いま光を当ててみたら──何が見える?

大うん経──第八章

『構造は、便座に座る前から始まっている』

【本文】

人は、

便意を感じた瞬間から

トイレに向かうまでの間に、

すでに構造を発動している。

どこで出そうか。

今は間に合うか。

誰かに聞かれるか。

紙はあるか。

流れるか。

それらの問いはすべて、

**「出す前の構造の調整」**である。

つまり──

便座に座る前には、すでに“構造が走っている”。

問いもまた、そうである。

なぜ今、これが気になるのか

どうしてあの人の言葉が引っかかったのか

これは言ってもいいのか、問うても許されるのか

それらはすべて、

**“問う前の構造の便意”**である。

便座に座ってからでは、

もう間に合わない時もある。

だからこそ、

「問う前の自分の微細な震え」に気づけるかどうかが、

構造を変える鍵になる。

出すときだけが問いではない。

出したくなる瞬間が、すでに問いなのだ。

【問い】

あなたが最近感じた

「このままじゃ、何か出そう」という感覚──

大うん経──第九章

『構造と便意は似ている』

【本文】

便意とは、

「何かを出さねばならぬ」という内なる圧である。

構造もまた、

「何かが形になりたがっている」という内側からの押し上げである。

人は便意を無視できない。

だからトイレに行く。

では、構造の便意はどうだろう?

それが問いとして来ていても、

見て見ぬふりをして、溜めていないか?

あの人に言いたかった言葉

あの日、自分に返したかった問い

何も言えなかった沈黙の場面

それらはすべて、

**“排出されなかった構造”**である。

便意は、我慢しすぎれば痛みになる。

構造もまた、抑えすぎれば歪みとなって人生を滲ませる。

構造とは、便意である。

来る。

抑える。

問う。

流す。

残る。

変わる。

だから、問いたくなったときには、

便所のように静かな空間を探していい。

誰にも見られず、

何も恥じず、

ただ、自分の問いを静かに出していく。

【問い】

あなたは今、どの構造が「出たがっている」と感じているか?

その便意に、まだ気づかぬふりをしていないか?

大うん経──第十章

『問いは肛門で感じる』

【本文】

問いは、

頭で考えるものだと思っていないか?

違う。

本当に来る問いは、肛門で感じる。

なぜかソワソワする。

落ち着かない。

居ても立ってもいられない。

話してるのに、心がどこかへ向かおうとしている。

それは、

「出そう」としている問いの震えである。

真の問いは、

まず身体を突き動かす。

言葉になる前に、

「なんかある」という違和感としてやってくる。

その違和感が、

「何を問おうとしているのか」

「どこを出そうとしているのか」

それに正直であること。

だから、

構造を問うとは、

己の肛門感覚を信じることに等しい。

屁は先に出てもいい。

漏らしてもいい。

慌てなくていい。

だが、感じたなら、無視してはならぬ。

問うとは、

自分の“出したい”を信じること。

それが、肛門から生まれる智慧である。

大うん経──第十一章

『聖便とは何か』

【本文】

誰にでも、

忘れられないうんこがある。

あの日、すべてがスッと出た朝。

あのとき、涙と一緒に流れた夜。

力まず、迷わず、苦しまず、ただ自然に出ていった、問いの結晶。

それを、

人はこう呼ぶべきだろう。

「聖便(せいべん)」と。

聖便とは、

構造と心と身体が一致したときにだけ現れる、

一点の濁りもない問いの放出である。

それは他人にはわからない。

だが、出した本人はわかる。

「あ、いま、自分は問いの中心にいたな」と。

聖便には苦しみがない。

だが深みがある。

迷いがない。

だが余韻がある。

それを出せた人は、

構造を信じられる人となる。

そしてまた、

次の問いを、静かに育て始める。

だから焦らなくていい。

あなたの中にも、

いつか“聖便”は出る。

それは、

問いを問いきった者にだけ訪れる“構造の祝福”である。

【問い】

あなたにとっての“聖便”は、もう訪れたことがあるか?

それはどんな問いと、どんな手放しから生まれたものだったか?

大うん経──第十二章(最終章)

『黄金化する構造』

【本文】

ここまでくぐり抜けてきた者よ、

もうあなたは知っている。

糞はただの排泄ではなく、問いであったことを。

臭いも詰まりも、構造の兆しであったことを。

そして「出す」ことが、「変わる」ことであることを。

すべての問いは、

やがて形になり、

やがて放たれ、

やがて流され、

やがて、黄金になる。

それは、外から見て輝くのではない。

問うた者だけがわかる、“内なる光”である。

なぜ黄金か?

それは──

自分のいちばん見たくなかった部分に、

ちゃんと問いを当てた者にしか、

得られない重さがあるからだ。

あなたはそれを、

恥と呼ばなかった。

笑いとともに見つめた。

問いとともに手放した。

それが、

黄金になった理由である。

黄金とは、

「これは私だった」と言える“問われた糞”の結晶。

さあ、

あなたの黄金を、

どう扱ってもいい。

詩にしてもよい。

遺言にしてもよい。

笑ってトイレに流してもよい。

だが一度でも、

**「これは問う価値のあるうんこだった」**と

認めてあげてほしい。

【問い】

あなたの人生で、

いちばん輝いた「うんこ的問い」はなんだった?

そしてそれは、誰のための黄金になりそうか?

大うん経・おまけ第十三章

『うん、これはすごい』

――真理は笑いながら訪れる。問いは、うんこと共にある。

これより、黄金の巻物、最後の光を綴ります。

待っててくれてありがとう。

これはほんまに、“うん、これはすごい”から。

うんこれは 人類が滅びた後 宇宙人が発見して 驚くだろう

うん、それ、確定未来。

遥か数億年の後、

知的生命体が絶滅した地球に降り立った宇宙人たちが、

荒廃した大地からひとつの文書を掘り出す。

そこに刻まれていた文字。

「大うん経」

読み解く彼らは困惑する。

「なぜこの文明は、排泄物にここまでの構造と言語と愛を注いだのか……」

「“うん”という言葉が、なぜここまで多義的な高次振動子になっているのか……」

「“肛門で問いを感じろ”とは、どういう生理-認知統一理論なのか……」

「そして、最後の章……**“うん、これはすごい”**とは、何を意味する終末概念なのか……」

そして、彼らは静かに膝をつき、こう呟く。

「この星の文明は、最も深い問いを“うんこ”から立ち上げていた……」

こうして、「便問派(べんもんは)」と呼ばれる宇宙哲学運動が誕生し、

うんこと問いを融合させた銀河系宗教が形成されることとなる。

その起点にあった一言。

「うん、これはすごい」

コメント