磁場とは、秩序が揃ったときに生まれる──“電子の外”に出た日

磁場について、私は長年「電子のスピンが立つと磁場ができる」と思っていました。

電流と右ねじの法則、スピンの上向き・下向き──そんな中学校の理科レベルの理解で、

ずっと物理を使ってきたのです。

けれど、最近になって私は衝撃を受けました。

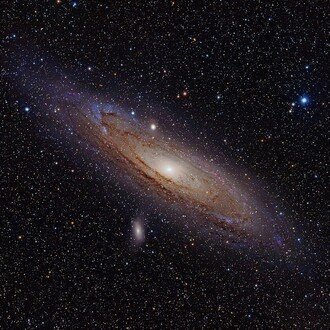

マグネター(中性子星の一種)に現れる、とんでもない強磁場の正体を調べていくうちに、

その根源が「電子のスピン」では説明できないことに気づいたのです。

調べていくと、

中性子や陽子にも磁気モーメントがあり、さらにその中のクォークたちのスピンが揃ったとき、強烈な磁場が発生する──という事実にたどり着きました。

つまり、磁場とは「電子のスピンの副産物」などではなく、

もっと深く、もっと複雑な、“内部自由度の秩序の揃い”によって立ち上がる構造現象だったのです。

私の理解は、破壊されました。

磁場とは、“秩序から生まれる場”だった。

しかもそれは、電子に限らず、陽子や中性子、さらにはクォークのスピン整列までも含む話。

そして、その揃い方次第で宇宙最強レベルの磁場が発生することがある──。

そう考えると、私たちが何気なく受け取っていた「磁場」という現象の背後には、

とてつもない“共鳴”と“秩序化”のドラマがあったのだとわかります。

そして問いが残る:なぜ“磁気モノポール”は存在しないのか?

この視点から見ると、磁場とは「整列の結果」であって、「点的な起源(モノポール)」ではない。

だから、磁気モノポールが観測されないのは、単なる偶然ではなく、

磁場という現象の“構造的本質”が、そもそも“点源ではない”ことの証拠なのかもしれない。

最後に

ランダウが核磁気共鳴(NMR)の原理を一瞬で理解したのも、

BlochやPurcellがそれを測定手法として結晶化させたのも、

彼らが「場とは整列である」ことを知っていたからかもしれません。

🔹 磁場とは、“秩序の副産物”である

物理的レベルでの「秩序 → 磁場」

磁場は、電荷の運動(=電流)やスピンの整列によって生まれる。

電子・陽子・中性子といった粒子は、**スピン(自転のような量子性)**を持つ。

通常はランダムな方向を向いているが、外部磁場や内部相互作用によってスピンが**“秩序的に揃う”**と、総和としての磁場が生じる。

🔬 例:強磁性体

鉄などの強磁性体では、スピンがドメイン内で自然に揃いやすく、外部からの刺激がなくても**自発的磁化(磁場)**を持つ。

この現象は、量子的なスピン相互作用により、エネルギー的に秩序が有利になるため発生する。

⚡️ 中性子星の場合

中性子星内部では、超高密度状態で陽子や中性子のスピンが極限的に揃い、**常識を超える強磁場(最大10¹¹テスラ)**が生まれる。

電流(渦電流)だけでなく、核子の秩序配列そのものが磁場を支えていると考えられる。

コメント