四 中文虚拟歌手文化圈的死局与破局指南—————火里亦能种金莲(上)

一 在所有问题之前的问题

就是穷

认认真真制作一首中文VOCALOID歌曲,绝大部分情况下收支都不能对等。其实扩展一下,在中国认认真真制作一首中文歌曲绝大部分情况下也是亏本的。

这在中文音乐圈子里其实算是说烂了的问题,所有草根音乐人基本都是在用爱发电。现在的中国音乐圈就是一个巨型粪坑,风气恶劣民智不开,一个有操守有信仰的音乐人得是祖坟点了铝热弹才可能出头,而即使撞了大运偶然火了一首歌,也基本上难以为继,不恰烂钱的下场永远是退坑跑路。

对于VC行业头部的具体情况我没有第一手的数据,但是可以肯定的是即使是先驱那一层次的P主也没太多赚头,只能当个副业玩玩。而到15年后发迹的第二批调教流P主,即使是个中翘楚酷路泽的粉丝也就在10w出头,比起先驱的体量小了不是一点半点,再往下的就更不必提了。

VC在黄金三年里的(或者可以带个18年)头部作品能吃到B站空降的推广,但是到了制作者头上也剩不下多少油水。更不提18年往后B站开始在泛虚拟偶像区里多头下注,VJ和VTB这一对成为了新的重点,而VC则不得不独自面临着双鬼拍门抢夺流量的苦境。

看到这里有的朋友可能会问了,VJ和VC不都是V家吗?难道不应该是一荣俱荣一损俱损?

还真不是,两边的文化和认同在漫长的发展之后已经彻底错开。在VC的洪荒年代确实从VJ学到很多,也靠着VOCALOID这块金字招牌得到了不少明里暗里的好处,但是在15年以后就是两个完全独立的社区。

对于一个对VOCALOID全无了解的外人而言,初音未来和洛天依这两个概念甚至都连不到一起去。VJ对VC小老弟是瞧不上,而VC对VJ老大哥也没什么好印象。就现阶段而言,VJ和VC在实际层面的对抗要远多于合作。

回到VC自己,相当讽刺,VOCALOID这个软件的本意是为了帮助音乐人省钱,然而中文VOCALOID社区很可能最终因为作品制作太贵而完蛋。即使与请真人歌手自费录制专辑这样的天价相比已经相当低廉,制作V曲的开销对现在的中文VOCALOID社区仍然是一笔难以承担的巨额开销。

大家不要被B站这么个载体给忽悠了,好像在B站做视频不怎么花钱。V曲是伪装在视频形式下的音乐(或者说艺术),做一首VOCALOID曲子从头到尾要用的专业软件得有五六个,而这些软件一套正版下来的人民币是按万来算的,而盗版资源由于近些年来诸多外国大厂开始关心中国市场也开始变得无迹可寻,于此同时VC对作品宽度的高度要求使得调教和PV这些在VJ中并不算太麻烦的板块耗费巨大,这些都进一步抬高了创作的门槛。

我在第一篇里就已经提到过VC的粉丝性(或者说业余性)与音乐创作的专业性间无可调和的矛盾,VC毕竟是一个粉丝社团,音乐制作作为一个专业社团的开销绝非缺少收入的粉丝们所可以长期承担的。

P主除非真·一体机可以一分钱不花,而能五行全通的高手说实话我还没见过,更多的是五个板块里多个部分都做的惨不忍睹,最后往往因为阴间播放量也留不下来。新人基本上要么是在几个板块上特别简陋,要么就是找人搭伙。而找人搭伙也不是那么容易的,最后往往就是自己硬整了几首歌之后播放量加起来也就几千,最后也只好溜了。

而像VJ给音乐人做起来是可以当跳板出圈的,而VC就难得多得多。在2015年前后这条路或许还可行,但是在之后种种原因之下这条路已经堵死,又只剩下极少数雇不起歌手只能用VOCALOID玩玩的散户。

“穷”,这就是一记紧箍咒,孙猴子即使能够上天入地也逃不脱。VC这样由零收入的粉丝维护的高质量中国音乐社区,本质上就是一池无源之水。

二 灾祸之于外————崩溃的循环

人要去做一件事,都必须考虑收支能否平衡,这里的收支说的是广义上的人所承认的价值。而在社会中,可被接受的平衡大致可以分为三类。

一类是强平衡,金钱已经平衡,而剩下还有诸如名声之类正面的盈余,叫好又叫座;第二第三类是弱平衡,要么是叫好不叫座,有名声没钱;要么是叫座不叫好,有钱没名声。

强平衡在中国音乐圈相当罕见,我怀疑以中国如今的音乐环境已经不允许这一类人存在了。

就我所知现在基本上存在的都是弱平衡,而叫座不叫好的情况在正统VC社区里并不存在,在VC的核心地区,情况基本就是叫好不叫座。

叫好不叫座就一定不行么?其实倒也不一定。

只要名声足够,钱不是那么到位或许也行。像诸位先驱,坐拥数十万粉丝,一部作品至少有数万播放兜底,即使在金钱上亏本,这样的条件也多少是可以接受的,而这个模型用专业些的称呼一般被称为UGC模型。

在UGC模型中创作者没有实际上的诸如金钱或者权力之类的报酬(即使有也不是主要的),多的是赞誉和名声这种广义上的报酬。

看起来UGC好处不少,省钱又省力(指对于禾念),可这好处也不是免费的,至于为什么留到后文再说。

回到正题,如果想要在互联网上得名声,大前提得是这个圈子有流量。而VC的流量又来自哪里?

想整明白这事,还得回到2015年这个至关重要的时间点。

无可否认,VC在2015年的崛起与古风狂潮大有关系。在2015年以前VC的古风虽然还不至于日后的绝对优势,但两圈确实可谓是关系深厚,有着这样一个体量大,关系好,水平同样高于乐坛大粪坑的盟友对VC而言实在是再好不过。

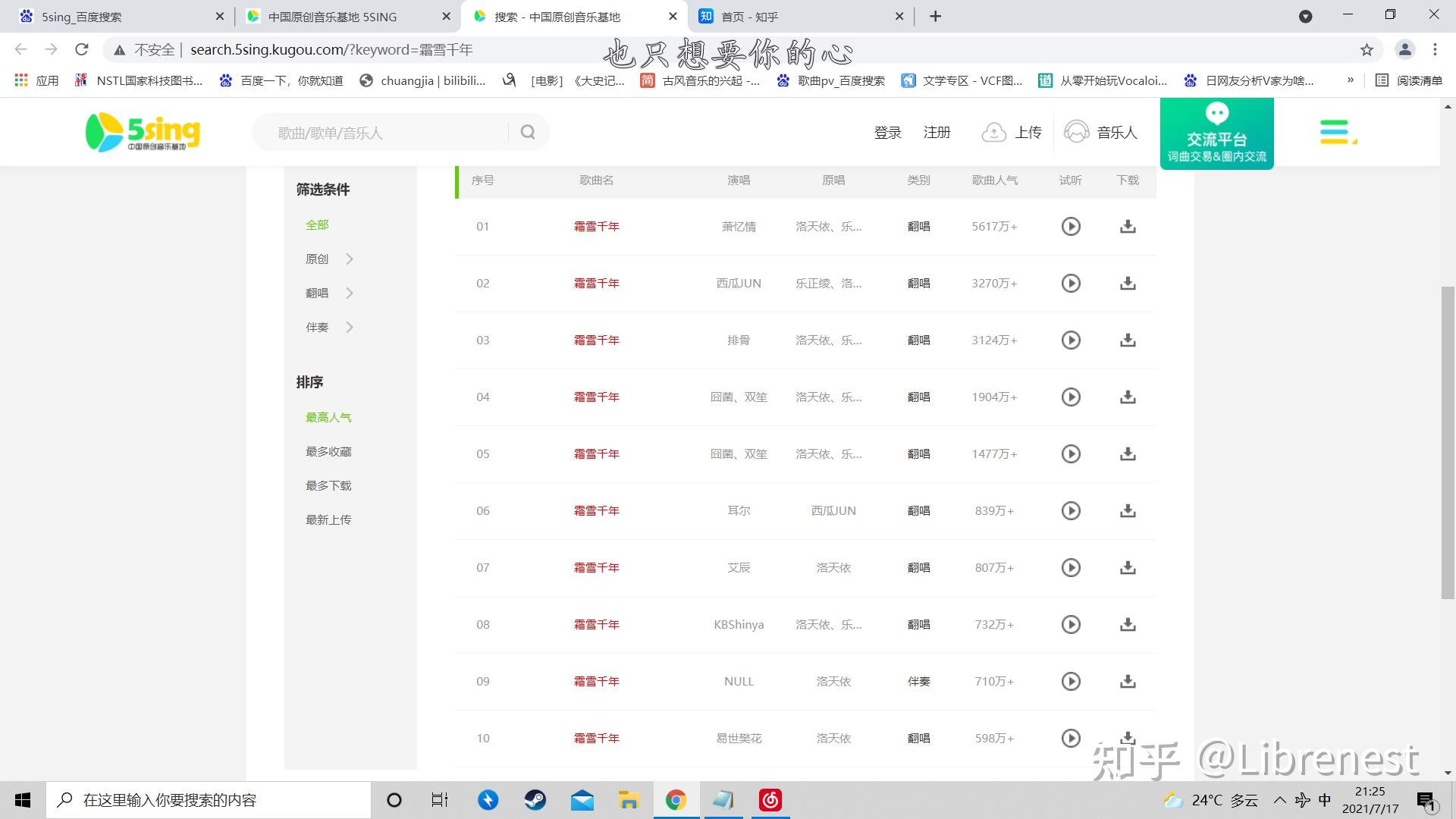

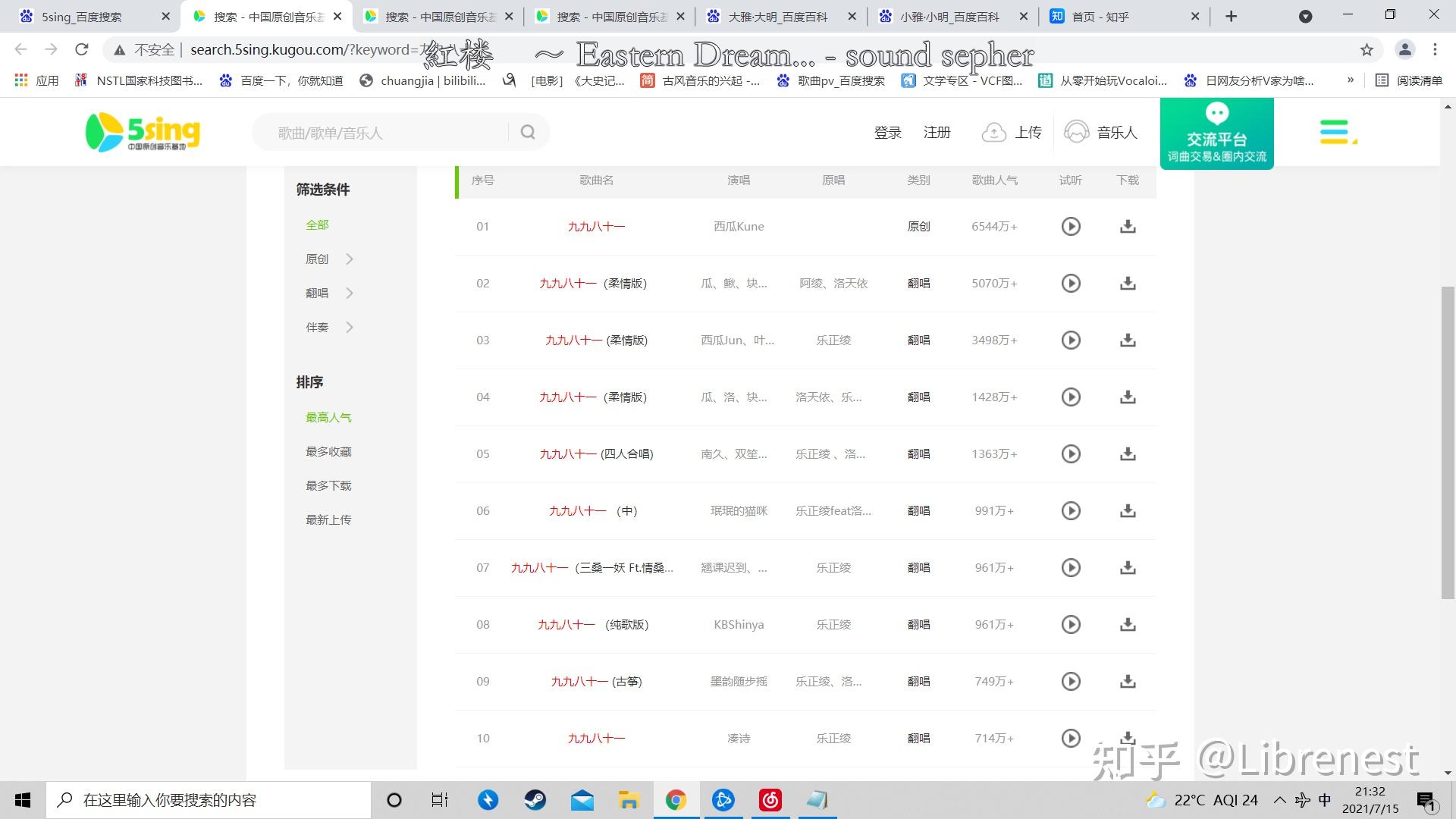

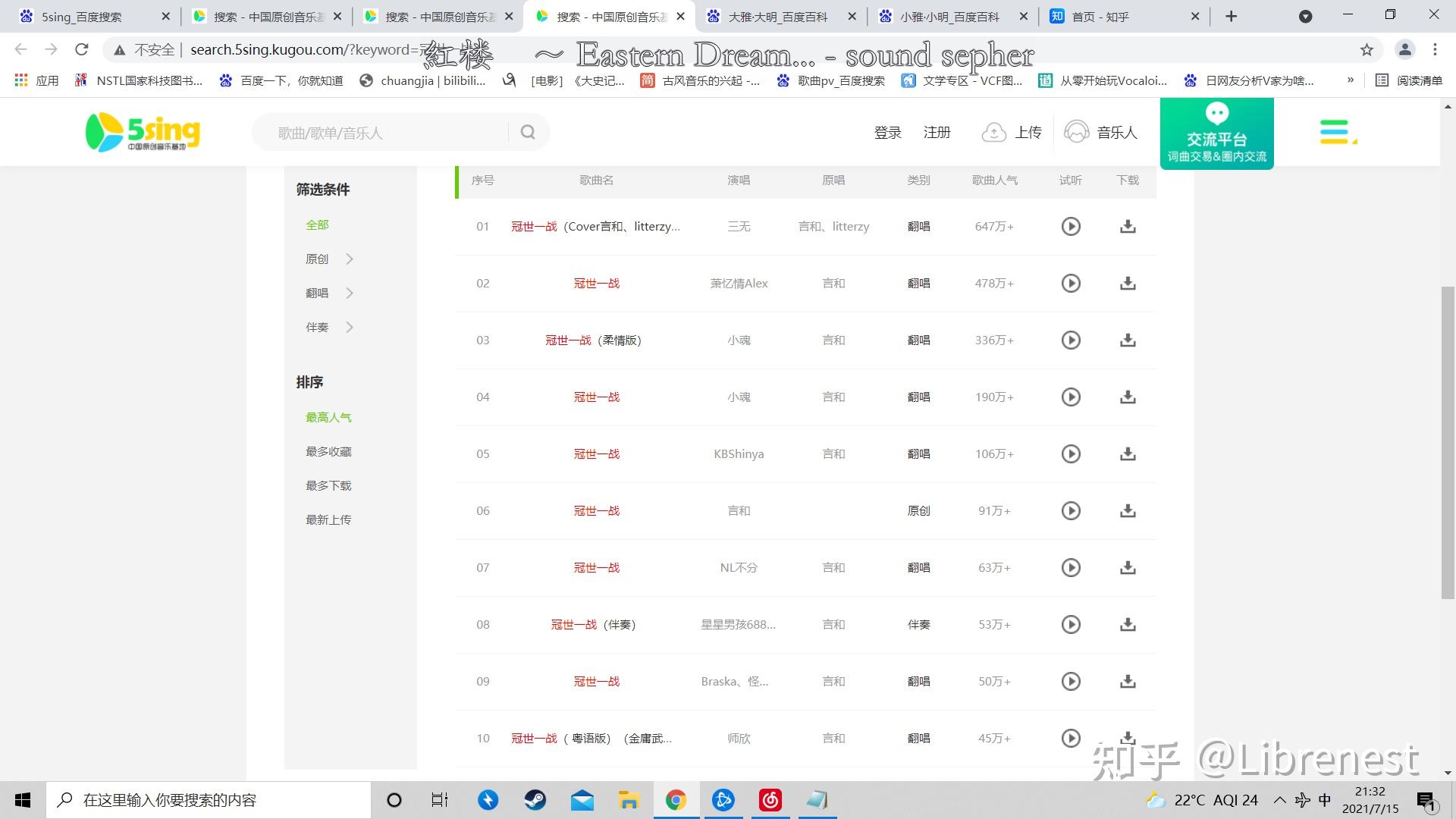

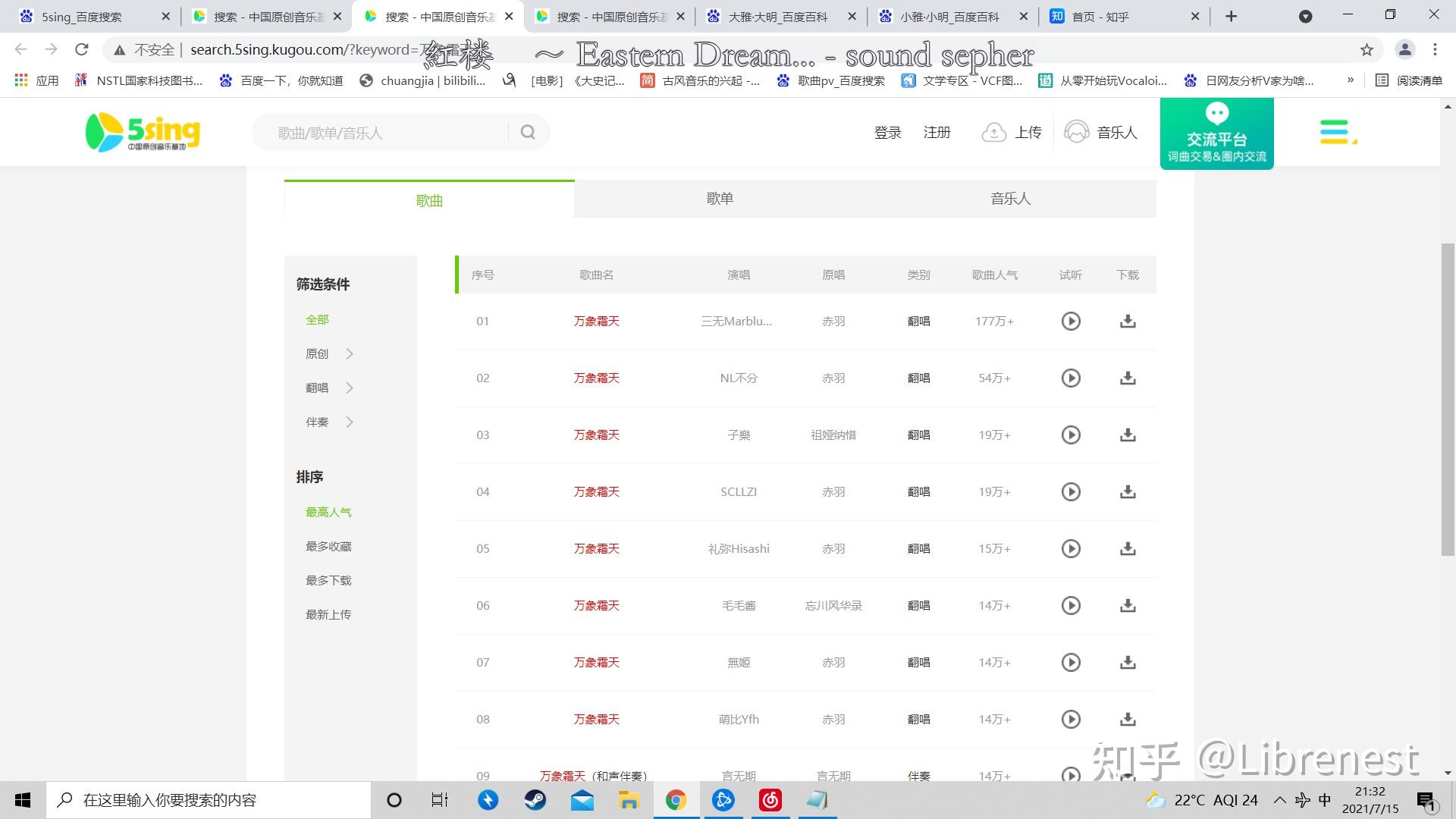

像有着浓厚古风背景的音频平台5sing就保存着相当数量的VC作品,其中古风系的VC作品收录相当齐全。我在上一篇大力鼓吹的标准化工程,像是音频平台这一部分早已由5sing完成,VC算是搭了个顺风车。

同时在大古风圈里不能说是核心,但水平也是响当当的诸位大佬,诸如李特基老师,纳兰老师,王朝老师Vagary老师等等,都起了在两圈交互的作用。不过VC本身和古风是两个距离非常遥远的圈子,即使VC有大量的“古风”作品,由于两圈对于“古风”作品的理解在实质上差异巨大,使得两圈的交流其实仅限于在几个窗口。

这个盟约看着只有VC和古风,实际上还有一个极其重要的中间团体——唱见(或者说是真人歌手,有时也作为原创音乐人出现)。

有是萧忆情Alex,西瓜JUN排骨教主这类在古风圈大名鼎鼎的人物,又或是三无Marble,泠鸢,茶理理理子这类选择更加常见风格作品的翻唱者。而实际上正是他们的存在,盘活了整个VC与外界交流的循环。

VC由于种种原因,无论如何都是入坑困难的圈子。高水平因而难理解的曲子与填词,机械干枯的虚拟人声,缺乏对外的窗口使得它的早期扩张举步维艰。而唱见成了一个相当合适的中介,有着唱见古风这样一众良性条件,VC这才在中国音乐圈这么个寸草不生的大沙漠里挤出一块绿洲,上演了2015年到2018年的惊人扩张。

由于和古风的交流本质上来源于唱见,这个循环本质上可以简化为VC——唱见二元模型,两圈在关系最佳的时侯还搞出来个相互最惠待遇——双本家,在当时可以说是双赢的局面。这一模型如果简而言之,就是VC提供高质量原创曲,而唱见将其传播,流量看着分。

严格的来说B站基本没有非VOCALOID系的古风原创社区,和正统主流古风有着双本家待遇的只有纳兰老师和李特基老师,主要的双本家还是和那些也处在古风巨浪中的唱见兼音乐人。这些粉丝常常对VC有着充足而正面的印象,也因此古风——唱见圈作为一个VC的后备粉丝库简直完美。

然而这也埋下了一个巨大的伏笔,如果哪天这个盟友不在了,难以自行出圈的VC该怎么办?

唱见是个直接拿来的日语单词,其本意就是业余VOCALOID翻唱者,两圈的亲密关系也曾经是独一无二的。所有唱见都翻唱过大量的V曲,两边的关系亲如一家,在创作原创作品时也更倾向于使用VOCALOID来演唱。但即使如此,多数唱见也只能被认为算是对V怀有好感,成为P主并非他们的愿望。VC——唱见二元社区的问题在于两边的实力对比逐渐失衡,随着时间推移唱见越来越强,VC越来越弱,在大量唱见转生成为虚拟偶像之后这一差距最终变得难以弥合,和VC最终分道扬镳恐怕也是自然之事。

平安夜的噩梦在他的《三驾马车》一文中曾提出一个观点,VC难以吸引外来高手,也缺乏对外交流,我在此对这一观点进行一些进一步的补充。

某种意义上噩梦老师说的确实不错,但是有一个前提没有提到。主流华语音乐圈近年来本就奇缺高水平的创作者,大趋势就是圈子越小众水平越高,说的外来高手实际上就是别的亚文化圈的大佬。

如果这么看的话早期VC的跨圈高手比例其实不算太低,像是雨狸或是王朝都是在各自的圈子里有着相当的号召力的大佬。其实再仔细看看,就会发现由于虚拟人声引擎天生的优势(便宜好用人气也不低),和由初音攒下来的V家这面大旗的积威,当时的VC在中文亚文化音乐圈的位置其实已经接近某种意义上的“世界中央之国”。

有着教主,存娘,条子等一众先驱的VC在当时无需依附于任何别的社区,VC的大佬在外圈也有着不差的知名度,内外两手都硬的VC在当时所向披靡,外人对于VC像《马可波罗游记》这类的记载也基本都在这个时段。

之前我在讨论时曾经见到过一个观点,古风毒瘤。即大量低质量而重复的古风作品填满了市场,拉低了整个VC的作品质量,我在第二篇填词中也对此作了些点评。不过之后我在心里又盘了几盘,以为对其在艺术上的批评并无问题,对其的存在本身倒不必如此敏感。

金字塔,VC的内部结构其实就是这样一个下大上小的金字塔。

水平最高但数量小的核心是金字塔塔尖,塔身则作为具有同化能力的中流砥柱,再有由充足流量带来的巨量外圈新人组成稳定的底层。没有底层没有新人,中上层是支撑不住的。

粉丝来来去去,没有足量的入口再大的水池也与涸辙无异。提升圈子整体水平的想法并无问题,但是清理门户这样的想法大可不必,水至清则无鱼,有足量的相对的低层级作品其实才是更合理的布局。

关于B站的流量分配,我手里也没有权威的数据,故存而不论。不过可以肯定的是,在丢失了所有的对外窗口以后入口流量剧减,而VC的衰落显而易见也无可否认。

本段首就提到如果钱不足,名声够亦可。可若连虚名都没了,又教人如何坚持?

缺少了最核心的流量,一切都是白搭,整个金字塔被釜底抽薪,从下烂到上。

那除了古风——唱见社区外,VC还有没有别的窗口?

也不是没有,但是当年VC只选择了古风也不是没有原因的。

存在的窗口除了古风以外,基本就是诸如梗曲或是工具VOCALOID,这些早已分家的小宗和VC正统间的关系其实相当微妙。

讲个不太冷的知识,梗曲虽然在整个b站都有相当的影响力,但是这个概念是与VOCALOID高度绑定的。用的曲子多是VOCALOID名曲,传播最多的也是通过歌姬。梗曲的标准定义是曲不换,换差不太多的词去收割流量。这类阴间作品因为可以直接拿工程套,产出速度快的同时又有着巨低的质量和不成比例的流量,最终被大家认定作毒瘤而开除V籍。其实随着VOCALOID用户在B站的稀释与其它众多的原因,2015年正统VC崛起以后梗曲开始与常规鬼畜或者工具VOCALOID作品合流,这类原教旨主义梗曲在整个B站都已经消失很久了,现在最常见的还是种种工具VOCALOID作品。

曾经VC的口岸多的数不胜数,但在梗曲时代之后VC社区施行了实际上的闭关锁国令,在长的看不到边的锁国以后VC已经失去了所有海外地区的控制权,只剩下再也等不到王师的各路孤军。长期与母邦失去联系使得它们的风格与VC的核心非常不同,想把它们化作可用的力量也相当困难,直接无限制的把他们纳入VC正统必然导致不可接受的后果,但是它们的蓬勃生机也不应该被忽视。

尤其在整个VC被缺少流量入口搞得苦不堪言的如今,在这一点上我们实际上已经没有太多选择了。

在我的设想中大方向应当是尽量与唱见——古风圈重修旧好的同时,尽量的放宽界限吸收新人开辟新世界。而具体的措施该如何?这个问题就留到下一篇再细说。

三 灾祸之于内————名P效应与其推论

名P效应这个理论历史相当悠久,我记得这玩意最早是从VJ那里拿来的。而VJ与VC核心上的巨大差异,使得名P效应在两边最终的走向全然不同。

它的基础模型就是在早期的野蛮生长时代之后,最终留下数个巨头(即名P)。而名P在吃掉大部分流量后,继续滚雪球,流量带来粉丝和曝光度,粉丝和曝光度继续带来流量,强者愈强弱者愈弱,来晚了的小P主再想上来将困难无比。

长久以来这个理论停留在这一阶段而无进一步而更细致的剖析,现在我来把它的过程给说完。

VC名P效应的第一段约为2012年到2014年。第一批的到来者,诸位先驱们崭露头角,跑马圈地,各路英雄豪杰你方唱罢我登场,虽然没有规则,略显野蛮,但是同时也充满了活力和生机。

第二段(2015——2017),在2015年初的《权御天下》与《普通disco》两场决定性的大胜之后,旧日的B站音乐区霸主VJ败走漠北,而VC则作为无可置疑的新霸主继承了b站中国区VOCALOID的天命。

名P们已经大致划分了地盘,有了自己铁粉的同时也都有着稳固的基本盘。而新生的小P主在粉丝化的大前提下,为了破局开始钻研诸如调教之类的小门,而名P从充满朝气的新生力量逐渐转向停滞。这个时间点相当关键,永远的改变了VC的面貌。

和VJ比较,日本音乐巨大到近似于无穷的市场使得无论存在多少名P都不太可能使得环境彻底饱和,总有新生P主以正常方法出头的机会。而VC由于狭小的空间最终倒逼新小P主走上了苦练调教等“奇巧淫技”的陷阱,却也在名P未老之时让VC的繁盛来到了顶点。作为现在常常被拿出来回味的“黄金时代”,曾经放眼望去尽是百花齐放万邦来朝的繁盛景象。然而繁荣背后隐藏的是无解的矛盾,天底下没有不散的筵席,区别只是清算来得迟些还是早些。

到了第三段(2018——如今),名P疲态尽显,淡圈的淡圈退坑的退坑;而中生代的P主大都练的不是正道,主作曲的P主体量最大的也只有先驱的数分之一,根本顶不住大梁。但是老P主走了后毕竟拔了萝卜留个坑,又能有些许新人出头。这时不仅是小P主没流量,名P的非大作作品也开始缺流量。

整个圈子呈现出暮气沉沉的衰败气象,无论是面对卷土重来的VJ,或是新生的SV和VTB都缺少一战之力,不合理的分配模式已成痼疾,P主与粉丝的大失血和作品数量质量的双走低互为因果,整个圈子也因此呈现出前所未有的无力。

这里仔细想想,就会发现其实名P效应对应的就是内部的分配问题。在早期流量丰沛之时名P坚挺之时这么分配各方尚能接受,到现在流量本就已经左右支绌捉襟见肘,再这么三七分成直接把小P主逼反了。

天天良曲无人良曲无人,此处不留爷自有留爷处,去做SV和VTB不好么,何苦在这鬼地方死磕?留在大明(指VC)连兵饷都拿不到,没点副业人都能活活饿死,到李自成(指SV)皇太极(指VTB)那有钱有地有老婆,别扯什么大义,换你你投谁?

还是那句话,钱不够,有名声也可以。可若连虚名都没了,又教人如何坚持?

整个金字塔被名P效应以及推论一剑斩碎,从上烂到下。

能接受的前路大抵有两条。第一条,第一代名P消退以后,强大的中央政府建立了有效的上升机制,伴随以完备的标准化流水线工程,永远结束治乱循环。第二条,第一代名P消亡以后,中央未能出现(或者出现了推荐机制也不起效)出现新的名P,开始新的治乱循环。

其中的第一条路能走通自然最佳,第一条路作为第二选择也能接受。而现在旧的去了,新的未来,正是进行改革前所未有的最佳时机。

如何才能打破如今的困境,找到出路?

必须承认,马太效应(即滚雪球)似乎是所有社团的煞星,无论古代还是现在,也无分现实或是虚拟。换句话说,古往今来所有的社团也都在思考如何用某种方法消解它。就我所知,除了扩张做大蛋糕以外(上一篇的标准化工程思考的是扩张的问题),历史给出的唯一答案就是去平衡失衡,应用无可违逆的公权力给予占尽优势的巨头枷锁,给予无依无靠的弱者帮扶。

在VC社区中,这个措施应该是进行成规模成建制的新小P主推荐,视情况给予更加有力的帮助。

这一举措的意义深远,在实践层面和抽象层面的意义同样重大。如果最终这个设想能够实现,不合理分配这一痼疾将被永远消灭,草根音乐的自由灯塔,这名号听着就令人振奋。即使实际层面最终效果不佳,给出一个公正的态度意义同样重大。

想去实施它想来也不会简单,周刊在这里的惨败已经证明其难度。但无论如何,现在进行介入的选择都比放任自流来的更好。

近来我也看到些关于对VC新人水平的质疑,怀疑他们的水平,更怀疑他们是否能担起复兴的重任。

“危乱之世,未尝乏才,顾往往不尽其用。"

(即使到了)形势危险纷乱的时候,也不会缺乏人才,只是常常不能充分发挥他们的作用。

—— 摘自明史·卢象昇传

四 血肉苦弱,而精神强固(The flesh is weak,but the spirit is willing.)

在这里我先把第二段关于UGC模式没说完的话给接着说完。

在互联网社区作品生产的模型中,UGC是最原始最不稳定对创作者最不友好的模型。这个模型之所以存在就是靠着大家的新鲜劲,如果顺利的话就是在资本介入后转型为PGC,而如果新鲜劲过了还没转成基本就完蛋了。

而VC由于种种原因最终走向了另一条前无古人的奇路。

前有禾念对填上音乐创作这个巨坑无能为力,而VC核心惊人的向心力和好运气让它顶住了足以令常规圈子散架的重压,一路跌跌撞撞走到了现在。

UGC的全名为User-generated Content,即为用户生产内容,而这个“用户”指的是资深铁杆用户。这么看VC的情况实际上是UGC威力加强版,Believer-generated Content,BGC,即为信徒生产内容。

UGC-PGC-OGC这条常规道路是慢慢排除圈子中粉丝创作主动奉献的部分,开始转向流水线工业化,专业和巨头逐渐介入管理控制。而VC这条UGC-BGC的新路完全和第一条反着来,由于专业和巨头在此无利可图(禾念对于洛天依偶像形象的投资是另一回事),而面临的困境反而无比的加强了粉丝自身的创作与奉献性质。

一般的圈子没有中央资本的支持下慢慢过了气基本也就完蛋了,但是VC硬是靠着自己的韧性死死撑到现在。BGC这个模型是没办法的办法,坏处很多,但也就像是沙漠里的仙人掌,不长成这样也活不了。

“最危险的是,整个VC的命脉完全系在这忽明忽暗的热情上,当热情高涨时一切好说,等到供不应求乃至油尽灯枯的时候,那时的灾祸恐怕就不是人力所可以解决的了。”

这一段是我在第一篇时便给下的结论,整个VC就是一座砂中之塔,这么一个奇葩玩意能活到现在全靠的是粉丝们的热忱。

这里热忱实际上可能都说的不太到位,或许用信念可能更恰当一点。

”钱不够,名声够亦可。可若连虚名都没了,又教人如何坚持?“

信念。

这就是VC能活到现在的唯一原因。

相盘结,性命坚,火里亦能种金莲

同行者的互相支持与背后的信念就是我们的依靠。

像我对于VC粉丝的生命周期有一个不太成熟的想法,先从歌姬厨开始,逐渐变为对歌姬无要求的P主厨,到淡圈随缘听歌再到最后退坑。(这玩意是我作为言厨观察大大小小别的言厨得出的结论,算是个暴论,不必太当真)。

从懵懂的萌新稀里糊涂入了坑,到鼓足勇气下定决心学习制作V曲,到有所成就再到热情耗尽淡圈退坑,这恐怕都是难于避免的。像是@景育所提出的赌徒模型,再由@张子鑫进一步演绎得到的电池模型,都说的是这么一个事,关键是怎么让每一位粉丝的付出的努力都得到尽可能的利用。

这里有个令人窒息但也难以反驳的论断,让每个中文虚拟歌手创作者“忠无不报”这个宏大的愿望基本上永远也实现不了,我们能做到的只是尽可能的降低门槛,尽可能的增加交流窗口,尽可能的公平分配流量,但是更多的时候还是只能靠创作者们的热忱去撑着。

如今战锤在知乎已经算是显学了,平时看看也挺有意思,正好看到有这么一句话

生命就是帝皇的货币

这里把“生命”和“帝皇”换成VC语境里的近义词,尽管相当无情(或许其实已经无情到了操蛋的地步),但我说的这么一大通其实也就是这个意思。

当年第一遍没听懂,现在再听总算是听明白了。

五 上半部分的结束

这一篇的视角不再聚焦于中文虚拟歌手作品本身,而是从整个社区的结构下手。正论的第三篇叙述了标准化的必要性,那么这一篇说的是中央集权的必要性。尽管似乎并未提到关于集权的问题,但是稍微一想就会发现这一篇所叙述的问题如果没有权威的合力断然没有可能实现。

VC的衰弱是天不时地不利人不和诸多麻烦共同导致的结果,很多问题都是互相交缠互为因果,以为解决了实际上又是按下葫芦浮起瓢。VC的特色UGC-BGC模型在可预见的未来都不可能丢掉,而在该模型下对于调教的狂热想要降温恐怕并非易事,又或者BGC模式下对于外圈非主流风格的排斥使得开放国门的难度又上了一个台阶。祖宗之法确实有它的道理,但是现在再不变就要亡了,而怎么取舍都是问题。

不过我以为在纷乱的表象里仍有两条主线,标准化与集权化。

开源节流,对外多开门路加大进量,对内降低门槛优化分配。

在创作上离谱的门槛有相当部分是由于无比低效的市场与学习机制导致,通过标准化工程能够一劳永逸的解决这个问题,而初步的标准化或许通过数个个体的努力尚能完成,而想要推行进一步的改革阻力必然会大到不可想象,这时凭靠着标准化所得到的权威进行中央集权,进一步完成彻底标准化的同时建立新的秩序。

没有标准化带来的惊人声望绝无可能完成集权,没有集权化带来的无上权威也绝无可能完成标准化。

而关于未来的措施具体该如何,这些都留到下一篇再说。

六 杂谈

在我这一篇发出来之前@景育的文章已经先发了,她认为中文虚拟歌手圈子应当应用李老板的PGC-OGC模式精英路线,而再一看我这篇,全文都在鼓吹UGC-BGC模式,食草民族传统再加上勒紧裤腰带战术,双边的意见显然截然不同。

一般而言,PGC取代UGC是历史的必然演进,但是也绝不能忽视中国音乐环境的异乎寻常。SV——五维介质模式现在都没有离开V家的地盘,还在吃着初音未来——洛天依——VOCALOID系的红利,我严重怀疑李老板的这一模式在中国的司马音乐环境里能坚持多久。恐怕李老板本人对这个无底洞也多少有些没底,也得考虑转进的事。

最后说个好玩的(或许其实相当不好玩),之前发了个想法说VC像大明,我现在是越看这俩越像亲兄弟。外有战略缩边闭关锁国,内有猪家天子(指禾念)士绅优待(指名P),最后农民起义帝国土崩瓦解,九边重镇一个不剩,甲申之变京师陷落(指拜年祭也变成SV了),然后大顺军被入关壬连着带明一起干碎(这里时间先后反了),连入关壬VTB和前朝霸主VJ一同入关对上了,当然这里双边关系和现实并不相同,更像是达延汗满都海夫妻档一统蒙古后重建大元来了。

Librenest的想法 - 知乎 https://www.zhihu.com/pin/1398979687658528768(李迪克李自成说)

Librenest的想法 - 知乎 https://www.zhihu.com/pin/1367939882724196352(VC大明说)

我们实属带明忠烈二代目,上得对付猪皇帝瞎吉儿指挥,中得硬抗大顺锤满洲,下得解决来从未解决之积弊。

诸君努力罢。

其它各期传送门

国内5sing和网易云的UGC部分影响有限,甚至其本身就是大型PGC音频网站的一部分:5sing隶属酷狗旗下,网易云对小众UGC音乐人的版权更是漠视甚至践踏(B站对小创作者的版权保护在国内其实已经算不错了)。B站音频区想吃这块蛋糕但没成功。我记得B站音频区刚出来那会知乎甚至有人借机唱衰网易云,毕竟网易云主流领域被TME暴打,只能靠日漫、古风、VC这种小众领域吊着。

国外的话,大概率有,影响力估计也有限。

算了算了,大家混在这道上都是互相拿来借的。我也找你借了不少东西

好歹平四已经走成路易十四了呀……

下一篇讨论ilem,兼谈文化输出。

在初始阶段都遭到圈内“老害”的批评和指责:当初看不上教主PPTV的人可不算少,一个魂那边后面的乐华鄙视的人当然更多。

都是依靠圈子的边缘地带起家:教主那边不太清楚,一个魂起家靠的v8在管人圈内基本就是人人喊打。

在扩张过程中都吸收了大量的纯粹圈外人员:教主吸收了B站极速扩张期涌入的大量新人,A-SOUL靠着“万象天引”招来了包括电竞、抽象等一大堆奇奇怪怪的圈子。

扩张的结果全都是自己建立一个与原有圈子若即若离且自成体系的新圈子:教主的“i圈”与传统的中术圈基本上可以说是各玩各的,一个魂也有脱离传统管人圈搞“A圈”的趋势(分离的程度甚至可能比i圈和传统中术圈更大)。

自身风格也迥异与圈内的传统风格:教主“没吃药”的自然不用说(我甚至觉得实际上更接近于中术早期的所谓“原教旨梗曲”),“吃过药”我感觉一部分实际上更像00年前后的华语流行乐;A-SOUL直播方面没怎么看不好评价(实际上管人直播我看的都不多),至于音乐,我建议你听听《超级敏感》,那种浓郁的KPOP风格跟常见的管人原创曲风格差别真的很大,无论中日。

为什么中术在15年之前没有出现过“歌姬厨”和“P主厨”的争论?毕竟大家说到底都是歌姬厨,做的本质上也还都是歌姬的同人,跟07年早期翻调逐步退场之后的日术情况十分相似;教主来了以后不是迫害歌姬(暗黑五部曲和神经病之歌)就是干脆把歌姬当人声乐器用(这种貌似更多),一般都是PPTV或者一图流,早期偶尔还来个曲绘(埃及方块、一人行者、傲娇系男孩的告白日),后期2:3PV都那么精致了连个歌姬曲绘都没有,其实更接近于16年中兴以后日术的情况。

其实,中术名P里这一类其实也不只是教主,Z大也可以算一个:PV基本是网络素材一图/多图流(某“人造传说”除外),曲风三次元音乐风格也比较浓。往下走就是大风和姐子哥两个“大杂烩”(投稿内容杂,粉丝来源也杂),再后面估计就是梗曲/渺P之类的了。

这两个因素犹如肥沃的土壤和充足的养分,在这里成长的树苗,岂有不巨大之理?光到这里还不够,我们还需继续发问:塑造丰厚音乐教育基础和发达音乐产业链的根本又在哪?答曰:综合国力。这就是关键所在。音乐教育不仅需要学校的巨额支出,更需要家庭有足够的金钱支持。公与私的双向投入,都是必须以国力的强盛为基础。一个饭都吃不饱的国家,是没有余力购买吉他和大提琴的。发达的音乐产业链则更是需要强大的消费市场和有力的法律条文作为依靠。消费市场的巨大才能保证音乐产业的做大做强,有效的法律才能保护音乐产业的合法所得。拥有这两点的,哪个不是综合国力强盛的国家呢

现在这些都可以被抖音扭曲,抖音也许很有钱,但只想给洗脑曲回报

每个712、拜年祭,都是打情怀牌,而且有用。

VC(说VS更合适,因为有言和这个编外人员,而且现在这群家伙也基本脱离vocaloid引擎了),能用BGC这个奇葩思路,靠的是人海战术。

VS大扩张的年代虽然没有产生大量创作者,但产生了大量低龄粉丝,而且几乎是所有音乐人中最低龄的。一大群从小学就听着洛等着绫的孩子长大了,自然会用自己的方式回报VS,而现在正是他们上大学可以发力的时候。

有钱出钱,有力出力,为了最初的感动,即使没人在意,也要留下痕迹:

“为了你唱下去”。