『アイシールド21』が誕生した

07.23

作者・村田雄介先生(作画担当)に聞く誕生秘話インタビュー

歴代ヒット作の「連載開始日」に合わせた作家インタビュー!!第1回は2002年7月23日に『週刊少年ジャンプ』で連載が始まった『アイシールド21』!!作画担当の村田雄介先生が振り返る当時、そして今に連なるマンガ制作の真髄とは――!?

インタビュー・文/伊藤亮 撮影/長谷部英明

作者・稲垣理一郎先生(原作担当)に聞く誕生秘話インタビューも同時公開

chevron_right

夢が叶った日。でも現実は…

2002年7月23日。日本中のコンビニエンスストアの書棚には『週刊少年ジャンプ』が平積みになって並んでいた。この日発売日だった34号の表紙を飾ったのは新連載の『アイシールド21』。そして、コンビニに積まれていたこの様子を写真に収めていたのが、当時24歳の作画担当の村田雄介先生だった。

「『週刊少年ジャンプ』の表紙を飾るのはずっと夢でした。鳥山明先生にずっと憧れて、絵も影響を受けていたので、“主線も太くしないと”などと考えながら描いた表紙イラストでした。画材に関してもいろいろとチャレンジしたような…たしかコピックを買い揃えて初めて描いた絵だと思うんですけど、まだ初心者で塗り分けの仕方がよく分からなかったので、色鉛筆などいろいろ使っているんです」

『週刊少年ジャンプ』2002年34号

この日は、マンガ家を志してからついに夢を叶えた日。とはいえ、世間にお目見えになったのがこの日であり、本人にとってはその前から人生初となる週刊連載、その怒涛の生活が既に始まっていた。

「迫り来る締切に対して必死に対応している最中でした。なので徹夜続きで頭痛がひどくてちょっと朦朧としているところでした。それまでアシスタントをしていたところで『徹夜する時はこれが効く』と教えてもらったエスタロンモカを大量に服用していたり」

だから、この34号を見てより感動したのは発売日より前、見本誌が届いた時だった。

「夢心地でした。その日のお酒がおいしかったっていうのはすごく覚えています(笑)」

運命的な巡り合わせ

『アイシールド21』は、漫画原作の作品を募集した賞「ストーリーキング」の第7回で史上初の大賞を受賞した稲垣理一郎先生の作品を原作に、村田雄介先生が作画を担当したアメリカンフットボールマンガだ。連載が始まる前の2002年14号、15号に2号連続で読切が載り、すぐに連載化。まさに鳴り物入りで始まった作品と言える。

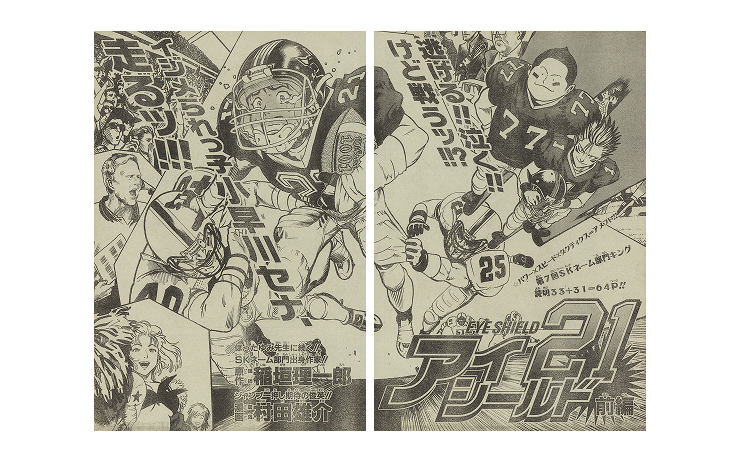

『週刊少年ジャンプ』2002年14号に掲載された読切版『アイシールド21』前編見開きトビラ

©稲垣理一郎/集英社©村田雄介/集英社

「僕はうすた京介先生のもとでアシスタントをさせていただいていて。そこでアシスタントの先輩が読切作品を描かれるということでお手伝いをしていたんです。最初、新人さんが缶詰になる旅館で描いていた時に『ストーリーキングでアメフトマンガが賞を取ったね』という話が出て。その後、締切間近になって集英社の最上階の会議室で最後の詰めをすることになり。それで仕上げが終わって帰る時に、エレベーターで降りる途中に週刊少年ジャンプ編集部があるので挨拶がてら寄ったんです。そこで担当だった嶋さんに『作画で何かご用命があれば、ぜひお願いします』という話をして。そうしたら後日『作画のコンペに出してみる?』という連絡があり、その対象作品が『アイシールド21』だったんです。もしあの時、読切の手伝いをしていなかったらその後はなかったわけで…そう考えると運命的な巡り合わせでした」

村田先生自身は1995年 、第122回ホップ☆ステップ賞に『パートナー』で入選し、16歳でデビュー。その後、1998年には『さむいはなし』で第51回赤塚賞準入選を果たしていた。この頃はアシスタントとアルバイトの掛け持ちで生活する日々。そして読切作品『怪盗COLT』が誌面に載ることに。これが2002年の12号。『アイシールド21』の読切が掲載されるわずか2号前だった。

「これは、本当に何を描けばいいのか分からなかった時期に描いていて。嶋さんに『どこか隙間があったら載せてください』とお願いして載せてもらった原稿なんです。僕自身、おもしろいと思って描いてなかったんじゃないかな…。それくらい何を描けばいいのか分からなくなっていて。たしか、時間が経つと消えてしまう染料インクでわざと描いたような…。なので、今原稿を見返したらたぶん薄くなっていると思います」

とはいえ、自身の作品が『ジャンプ』に載って嬉しくないわけがない。――と思いきや、『怪盗COLT』が載った号の巻末コメントに、

「14・15号の読切で作画を担当するので、よろしければそちらもヨロシク。むしろそっちをヨロシク(以下略)」

とある。

「なんちゅうことを言ってるんでしょうね(笑)。でも、稲垣先生のネームはさすがで、必ず見開きで大迫力のシーンを入れたり、絵が映えるネームで構成も完璧だったので。キャラクターもストーリーもおもしろく、すごく手応えがあったんです。だから、『怪盗COLT』より『アイシールド21』だよっていう気持ちをストレートに出したんでしょうね。ストレート過ぎますけど」

『週刊少年ジャンプ』2002年12号に掲載された読切作品『怪盗COLT』の目次コメント

なにかちょっと毛色の違うことを

それまでは「イメージ先行で絵だけを描き、後で物語の辻褄を合わせていくスタイルだった」という村田先生。しかし、稲垣先生が原作となり、打ち合わせを重ねていくことで様々なことに気づかされた。

「僕らは毎週、担当になった浅田さんと3人でファミレスに集まって打ち合わせをしながら、一話一話作っていました。そこでキャラを立てるために今回はどういう風に使うかなど、基礎が身についていなかった僕にとって、稲垣先生と浅田さんの議論が勉強になりました。一方で“僕に物語を考えるのは無理なのでは?”とも感じさせられて。絶望感と楽しみの板挟みで毎週過ごしていました」

一方、絵に関しては「なにかちょっと毛色の違うことをして目立とう」という意気込みだった。

「1話目のカラーはその後とはまた毛色が違うんです。背景を色鉛筆だけで塗ってみたり、なにかトリッキーなことをしようとチャレンジしてるのが、自分で見ても微笑ましいですね(笑)。連載開始からスタッフの体制がガラッと変わって、皆川亮二先生や、森田まさのり先生のもとでチーフアシスタントをされていた田中さんといった方々が背景をフリーハンドで描いてくださいました。1話目のカラートビラも80%くらいの出来なのですが、スタッフの皆さんの支えで描くことができました。月並みな言い方ですが、マンガは一人では描けないんだな、と。スタートの時点から稲垣先生にスタッフのみなさんにおんぶにだっこだったといいますか」

森田まさのり先生からいただいたというシャープペンシル。『アイシールド21』連載当初からずっと使い続けてきた。「壊れたりもしましたが、修理が得意な作家さんに直してもらいました。今はアナログで描く機会が減ってきていますが、“ここ一番”という時に使っています」

読切でも後編の最後はペンが間に合わなかったという。まだ執筆ペースの見通しが身につく前だったとはいえ、逆にいえば、絵に対するこだわりの強さを感じさせるエピソードでもある。そのこだわりは、エフェクトひとつとっても確認することができる。

「マンガ的な記号ってあるじゃないですか。走ったら後ろに煙が出るとか、息が上がったら口の周りにポップコーンのようなエフェクトを入れるような。そういうのをリアル目に描写したらどうなるのか、と煙などはすごくこだわって描いてました。16歳でデビューして、その後一時期、『ジャンプ』っぽくないものに嗜好が寄ってる時期があったんです。松本大洋先生や大友克洋先生などに感化されて。松本先生も様々な画材で描かれていたり、作品ごとでタッチが全く違っていたり。そういう影響も強くて1話目を描き終えた時は“ある意味『ジャンプ』っぽくないタッチで描けたかな”という自負はありました」

『週刊少年ジャンプ』2002年34号

1st down「黄金の脚を持つ男」の見開きカラートビラ

©稲垣理一郎/集英社©村田雄介/集英社

部活の合宿のような連載生活

読切作品を描いたことがあるとはいえ、週刊連載となると「全然違った」と言う村田先生。でも純粋に、毎週絵を描けるのは楽しかった。

「学生時代の頃は、学業やバイトのかたわらで描くという感じで、絵を描いていると怒られるもんだとずっと思っていて。それが画材はいくらでもコストをかけて買って試せるし、資料はどこへ行って手に入れてもオーケーですし、締切内であればいくらでも描いていい――それが本当に楽しく、天国でした」

今もアナログで描く際は使うという年季の入ったペンの数々。一番下のGペンは転がるのを防ぐためにわざと端を曲げている。一番上の筆ペンは「顔料インクなので、ずっと使っています。ツヤベタをアシスタントの頃から練習してきて、ようやく身についた頃にデジタル作画に移行してしまい、もったいない気もしています。執念で磨いた技を捨てるのはもったいないと、たまにアナログで描きたい気持ちが強まります」

毎週締切に追われ絵を描き続ける。当初は時間配分も分からず徹夜続き。それでも「全然つらい思い出ではなく、楽しかった」と言い切る。

「まだ真の意味での仕事に対する感覚も育っていなかったので、部活の合宿をずっと続けているような感覚でした」

「スタッフさんが増えていくのも部員が増えていくような感覚」というのは『アイシールド21』の当初のストーリーとも重なる。

「徹夜続きの日々も直せばよかったでしょうし、周囲にもご迷惑をおかけしましたが、当時の僕の能力では難しかったでしょう…不摂生はしていました。レッドブルが日本で発売になった時には、その缶が1週間でピラミッドになるくらいでしたし…どんなものでも極端はいけません」

すべての情熱を絵に注ぎ込んだ。その楽しみをスタッフも共有してくれた。連載序盤から村田先生の絵に対する反響の大きさは本人の耳にも届いていたというが、「いっしょに楽しんでくれたみなさんのおかげ」と、今、改めて感謝している。

「もっとも色濃い思い出が、スタッフさんと窓際の縁側になっているようなところに並んでスイカを食べて種の飛ばし合いをしていたという(笑)。本当に夏休みの合宿のような雰囲気で。『アイシールド21』が始まって、最初の10巻くらいまでどんどん自分の絵が変わっていって、スタッフさんもそれに合わせて密度の高い絵をあげてくださって、そういう熱気みたいなものはありました」

絵を描くことが何より好きだった村田先生にとって、試して成長して理想の絵に近づいていくスパイラルは充実以外のなにものでもなかった。

「みんなに頼りっきりなのに、自分は“なんできれいな線が描けないんだ”と悩んだりしていました。どちらかというと僕の線はガサッとしていて、鳥山先生や当時一緒に連載していた和月伸宏先生、小畑健先生はGペンの線がすごくキレイなんです。生原稿を見たらため息が出るくらい。ホワイトも少ないですし。なので、自分もできるようになるために、定規で線を引いたりと試行錯誤をしていました」

第4話冒頭に出てくる電車の絵を描いた時のことをよく覚えている。

「電車の写真を操車場まで撮りに行ったんです。そうしたら締切ギリギリになってしまったという回で。アメフトマンガなんだから、電車は別になんでもいいんです。でも、“この電車が描きたい”となったら行ってしまう。鳥山先生が『Dr.スランプ』のコミックスカバー絵で車をよく描かれていたというのもあってか、自分もメカ好きというのもあるのですが、電車ひとつとっても“きっちり描かないとダメ”という意識は強かったと思います」

マンガには「見せどころ」がある。でも当時の村田先生はその点を意識せずに「全部の絵を均等にがっちり描き込む」ことを続けていた。

『週刊少年ジャンプ』2002年38号

4th down「ぶっころす!!」1ページ目

©稲垣理一郎/集英社©村田雄介/集英社

「本物を見て瞬時に視線を紙に移動させて、頭の中の絵と重ねる。それを繰り返して実物と脳内の絵の違いを修正していく。丸写しとはまた違うんですが、目の使い方や観察眼は若い頃から自分なりに特訓していたので、それを試したり。他の作家さんに比べると絵を描くうえでの取捨選択の判断が違っていたかもしれません。キャラクターが使っているものや背景にちょっとしたネタを仕込んだりして、ププッて笑いながら描くのが好きでしたから」

「絵に足し算をしすぎると作品としてノイズになっているところもあるかもしれない」とはいえ、美麗なイラスト、色使いだけでなくダイナミックで紙から飛び出してきそうな躍動感はこのようなこだわりから生まれていた。

好きな絵を描くことと効率化の「二律背反」

だが一方で、連載を続けて絵が変化していく中、当初はあった感覚が失われていったのもまた事実だと言う。

「好きな絵を描くということと、効率化を図るということは二律背反といいますか。連載の締切に間に合わせるために効率化をしすぎると、何が楽しくて描いているのか分からなくなる瞬間も出てくるんです。『アイシールド21』で描き込んでいた小ネタも、効率化を図ると描かなくなる。連載を続けていくと、締切を守るうえで大事なポイントだけを抑える、体重を乗せるシーンがはっきりしてくる。でも、はっきりするほど辛さも出てくる。それはそれでよくないな、と今でもそのバランスをとるのに行ったり来たりしている感じです」

週刊連載を続け急速に経験値を積んでいく上で培われるプロフェッショナリズム。だがそれが、例えばただただ無我夢中で描いていた1話目の時の感覚を遠ざけてしまうことに。

「最終話を描き終えた後、一度1話目の時の描き方に戻そうとしたことがあったんです。最初の絵を描くのが好きで好きで、楽しくてしょうがなかった頃の描き方に。でも、どうしても戻せなかった。加齢もあると思うんですが、戻せないと感じた時は本当にショックで、しばらく打ちのめされていた時期もありました」

“アナログ作画の頃の技術を捨てたくない”という思い出も含めてとってあるインクと修正液、ブラシと消しゴム。修正液はホワイトとして使う。「消しゴムは摩擦の力で消すわけですけども、均等に消していくためには一般的なタテの使い方ではなく、ヨコのハラの面を使って広く、大きく消す必要があります。だから大きな消しゴムでなければならないんです」

プロのマンガ家は「魂で絵を描く」。つまり、今読む『アイシールド21』は2002年から2009年に連載していた“当時の村田先生”にしか描けなかった絵で構成された作品なのだ。当たり前と言えば当たり前だが、この事実は重く、改めて作品の貴重性に気づかされる。

「連載中は夢中で描いているだけで。稲垣先生のネームの完成度が高かったからなんとかやっていけたのだと、本当に感謝しています」

今の村田先生は、当時を振り返った時、思い切り絵が描けたことに感謝している。そして、当時の感覚を取り戻したい思いが湧く反面、今だから出てくる反省もあるという。

「当時の僕のこだわりはタッチやエフェクトなどで、キャラクターの解像度が低かったんです。今振り返ると、作家になるために必要なものをちゃんと分かっていなかった気がします。今も分かっているか怪しいですが、作画担当としても人間観みたいなもの、たとえば“どういうヤツがカッコよくて、どういうヤツがカッコ悪いのか”を分かっていないと、描くことを全部間違えてしまう。僕はその点、間違いが多かった気がするので、稲垣先生に申し訳なかったな、と思っています」

キャラクターに「ライド」する

主人公の小早川瀬那、その周囲を囲む蛭魔妖一、栗田良寛を中心に、さらに広がる魅力的な個性派キャラの輪。アメリカンフットボールというチームスポーツを描くうえで、必然的に登場キャラは増える。その描き分けはどのように行っていたのか。

「全身を含めて、見た時のシルエットが大事だというのは意識していました。そのキャラクターの性格や作品内の立ち位置まで、そのシルエットですべて分かるのが理想だと。当初、稲垣先生のネームだともう少し現実寄りのキャラクターだったと思います。ヒル魔の耳も尖ってなかったですし、長くはなかったので。栗田とヒル魔、後に出てくるムサシ(武蔵厳)で○△□のシルエットになるように考えました。性格的にもシルエットに沿ったキャラクターバランスになったと思います。また、主人公のセナのキャラクターデザインは読切後、連載に入る段階で何度かデザインを提出して打ち合わせた記憶があります。最終的に二本角にしたのは、シルエットを重視した考えもあったかと」

大勢が登場するアメリカンフットボールを描くうえで非常に合理的、かつ特徴づけがなされたキャラクターデザイン。

「アメフトの試合ではフィールドに全部で22人の選手が立ちます。なので、喋った段階で誰の声か分かるような濃いキャラ付け、たとえば口癖や吹き出しの形だけで分かるようにしないと混乱してしまう。そういう点も勉強になりましたが、それは表面的なテクニックの部分で。もっと深いところに行くと、人格が出てきます」

今の村田先生は、作画のうえで「キャラクターに“ライド”できるか」を強く意識している。

「たとえばヒル魔はスポーツマンシップに対する疑問から生まれたキャラクターだと思うんです。正々堂々と爽やかに戦って試合後は互いを称え合うのがスポーツマンシップだとすれば、まったく逆で合理的に勝ちを取りに行く。そこが作者の稲垣先生の哲学とする部分であり、核。その点を当時、どこまで気付いて描けていたか…。テクニック的な部分ばかりに目が行って、人間の理念や哲学といった領域には全然踏み込めていなかったと思います。絵を描くうえで、キャラがどうやって生きていくべきなのか、といった哲学に乗れる=ライドできるか。それって、たとえ出そうとしなくても色濃くにじみ出てきちゃうものだと今は考えるようになりました」

『アイシールド21』の連載後、村田先生はジャンプSQ.で太田垣康男先生が原作の『曇天・プリズム・ソーラーカー』で作画を担当し、そして現在はONE先生が原作の『ワンパンマン』の作画担当として『となりのヤングジャンプ』で連載を続けている。

「キャラクターの本質を描く、という点でライドできないキャラクターは一生懸命描けないかもしれません。今描いている『ワンパンマン』はヒーローものですけど、『アイシールド21』も覆面ヒーローの話ととることもできる。「ヒーロー」というテーマは、最初から僕に投げかけられていたんだろうと感じています。では、ヒーローとはなんなのか。今の僕は、ヒーローとは、『いることで周りの人たちの気持ちや魂を上向きに、ポジティブにすることができる存在だ』と答えます。勝利や強さとは違う次元です。そして『ヒーロー』は『主人公』と同義ですから、この定義は主人公の資格としても成り立つのではないか、と考えています」

©稲垣理一郎/集英社©村田雄介/集英社

僕にとって『アイシールド21』はヒル魔

村田先生にとって初の連載作になった『アイシールド21』。その「0から1」を生み出す際の情熱と思考は、その後の『曇天・プリズム・ソーラーカー』、『ワンパンマン』、そして2024年に発表されたアニメスタジオ設立での活動と、進化を遂げながら脈々と受け継がれている。

「僕にとって『アイシールド21』はヒル魔ですね(笑)。銃で撃たれながら『走れ~!!』と言われて一生懸命走ったら、何者かにさせてもらった。『アイシールド21』連載時、僕は作家に必要な資質は備えていなかったにも関わらず何者かにはさせていただいた。『マンガ家にさせてもらった』とはおこがましくて言えないんですけど。そして、当時出された宿題を、今もこなしているという感じです」

絵そのものの試行錯誤をしていた当時から、キャラクターにライドして描く現在。そしてこの後、これまでの思考の延長線上でまた何かに気づき、進化していくであろうことは想像に難くない。『アイシールド21』を起点とする一本の線に乗って。

映像の分析シートやアニメ製作にあたっての課題などをまとめたのがこちら。「『アイアンジャイアント』などを時間で区切って分析したものをメモしています。多くの方はパソコンでメモをするかもしれませんが、紙に書き出して矢印で紐づけていくことが、最近頭の中で物事を考える際には大事だと思っていて。点と点が結ばれて始まりと終わりがない構成が、人間の脳にしっくりくるのでは、と考えています」

「それまでできなかったことができるようになる。それが自分の中では恐らく一番の楽しみだと思っていて。その繰り返しでマンガに対する考え、翻って自分の在り方も考えるようになりました。視野を広くして数字にも興味を持ったりと、やったことのないことに向き合ったり。それこそ昔のことを振り返ろうとしても精度を高く思い出せないくらいに、以前と今とでは考えそのものが全然違ったりしてきています」

運命的な巡り合わせによって生まれた稲垣先生原作、村田先生作画の『アイシールド21』。でも、『アイシールド21』から始まった現在に至るまでの活躍を見ていると、それはもはや「運命」ではなく「宿命」として生まれた作品だった、と言えるかもしれない。

最近アニメ製作の際に参考にしている資料。国語辞典は「脚本を描いている時など、スマホで辞書を調べるとSNSなどを見てしまうので紙の辞書が一番いいです」。宮崎駿監督の絵コンテ全集は「少しでもエッセンスを取り込めないか、読んで分析しています。映像も分析しますし、脚本も調べています」

「メカ好き」という村田先生の好みが垣間見えるような、バギータイプの電動アシスト付き自転車が仕事場に。「軍用車や戦車など、走破性の高い乗り物が好きです。バイクの免許もこれからとろうとしているのですが、モトクロスバイクなどに乗りたいな、と思っています」

次回、8月に新たな記事をお届け!

ヒット作誕生のシンジツに迫る特別インタビューをどうぞお楽しみに!

このインタビューで紹介されている作品

アイシールド21

泥門高校1年・小早川瀬那。気弱な性格が災いし、幼き頃よりパシリ人生を送ってきた。だがそのおかげで(?)ズバ抜けた俊足を持つ瀬那は、悪魔のごとき男・ヒル魔によりアメフト部へと引きずり込まれるが!?

作品を読む

村田雄介先生の作品を読む