シュガー・ベイブ『SONGS』や細野晴臣『トロピカル・ダンディー』といった名盤が生まれ、シティポップなどに繋がる日本の新たなポップスの洗練と発展が進んだ50年前の1975年。一方で〈日本語ロック〉なるものがしっかり確立し、根づいてきたのも同年だったのでは。そんなテーマ設定で今回は、キャロルと矢沢永吉、クールス、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドの同年作を論じてみよう。 *Mikiki編集部

地に足ついた日本語ロックがヒットした1975年

洋楽の影響下でニューミュージックが大きく発展し、優れた作品を多数生み出した1970年代。その後半に差しかかった1975年ともなると、演歌や歌謡曲がまだセールス面では強かったものの、ロックミュージシャンおよび彼らのシングルやLPも当たり前のように存在感を放つようになった。

たとえば、この年のオリコンシングルチャートの1、2位はさくらと一郎“昭和枯れすゝき”、布施明“シクラメンのかほり”と演歌、歌謡曲がトップ。しかし、3位は小坂恭子“想い出まくら”、4位は沢田研二“時の過ぎゆくままに”、5位はダウン・タウン・ブギウギ・バンド“港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ”、7位は風“22才の別れ”、9位はかまやつひろし“我が良き友よ”、12位はダウン・タウン・ブギウギ・バンド“スモーキン・ブギ”、45位は甲斐バンド“裏切りの街角”、49位は萩原健一“お前に惚れた”といった具合だ。アルバムはさらに顕著で、井上陽水がトップ2を独占、 小椋佳、よしだたくろう(吉田拓郎)、かぐや姫らのLPがトップ10に並んでいる。つまりグループサウンズ世代のミュージシャンのソロ活動が存在感を放つ一方で、新世代のロック/フォーク/ニューミュージックの音楽家たちも主流に食い込んだ時代だったのだ。

そんな1975年は、〈日本語のロックなんてものが成り立つか?〉と問われた1970年前後のいわゆる日本語ロック論争から数年経った頃。それ以前のロック、すなわちグループサウンズの絶頂期は1967~1969年で、GSのサウンドはビートルズなどの影響下にあるビートバンド的なものだったが、曲そのものや興業の形が歌謡曲・芸能的だったことは広く知られている。

GSブームの絶頂期から衰退期に現れたのが、〈日本語のロック〉へ自覚的に取り組んだはっぴいえんどのようなバンド、そしてフォークシーンの隆盛を担った高田渡や岡林信康、遠藤賢司といったシンガーソングライターである。彼らは1960年代末から1970年代初頭、英米の音楽を直接吸収した日本語のロックやフォークの模索、トライをおこなった。

1975年は、それを経て地に足のついた日本語ロックが確立し、当然のものになった時代だったとも言える。自然なイントネーションやリズム、発声の日本語が、難なく英米式のソングライティングのロックソングにのるようになったのだ。これから、そのことを象徴するアーティストへ具体的に触れていこう。

日本語ロック確立に貢献したキャロル解散と矢沢永吉のソロデビュー

上記のような時代を準備したのは、間違いなく矢沢永吉とジョニー大倉らのバンド、キャロルだろう。1972年6月に結成され、デビュー以前のハンブルク時代におけるビートルズから影響を受けたロックンロール/ロカビリー的な音楽性とファッション(リーゼントに革ジャン)で活動した彼らは、暴走族などバイカー/不良文化と結びつきながら大衆的な人気を勝ち得た。

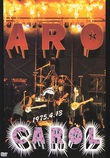

デビューは1972年12月のシングル“ルイジアンナ”。そして1975年4月、日比谷野外音楽堂公演で解散している。結成から2年10か月、デビューから2年5か月というあまりに短期間しか存在しなかったバンドだが、その影響は音楽面だけでなく上述のファッションやライフスタイルを含めカルチャー全般へ長期にわたって及んだ。ただ本稿で強調したいのは、日本語詞をロックにのせて歌った功績だ。

キャロルが日本語で歌うようになったきっかけは、英語詞だった“ルイジアンナ”を商業的理由から日本語詞に変えるようレコード会社に求められたことだという。その過程で矢沢がジョニーに作詞を頼み、修正ややりとりを重ねる中、英語と日本語がチャンポンになった歌詞が生まれた(その意味でサザンオールスターズの桑田佳祐などの先輩だと言える)。そんな経緯でキャロルは、GSともはっぴいえんど界隈ともフォークシンガーとも異なる自然な日本語詞による彼らならではのロックを生み出した(そのあたりはウィキペディアの〈日本語ロックの確立〉という項が詳しい)。

考えてみれば、キャロルが登場した1972~1973年頃は村八分のチャー坊が京都弁をザ・ローリング・ストーンズ風のロックにのせ、四人囃子がピンク・フロイドらの影響下でプログレッシブロックを、サディスティック・ミカ・バンドがグラムロックを、上田正樹がブルースやソウルを日本語でやりはじめ、荒井由実のデビュー等々の動きもあったわけで、キャロルの活動期をニューロックやニューミュージックの流れで見ることも当然可能だろう。いわば日本語ロック論争の葛藤や相克を乗り越えた、あるいはそれをまったく意識しない世代が現れ、その中で特に広範な影響を及ぼした筆頭がキャロルだったのだ。

キャロルは、前述したように1975年に解散。その模様は『燃えつきる キャロル・ラスト・ライヴ!!』としてすぐレコード化され、特番「グッドバイ・キャロル」がTBSで放送、ライブ映像はVHSになっており2003年にDVD化されている。

解散が決定するやいなやソロ活動の準備を進めていたのが矢沢で、キャロル解散直後の5月に渡米、ロサンゼルスで録音したデビューシングル“アイ・ラヴ・ユー、OK”およびアルバム『I LOVE YOU, OK』を9月に発表した。それから半世紀経った今も日本のロックを象徴するアイコン的ソロシンガーとして君臨しているのは、周知のとおりだ。

ちなみにこのロッカバラード“アイ・ラヴ・ユー、OK”は、矢沢が18歳で作曲したものだという。元々は英語詞で、キャロル結成前に東芝EMIに持ち込んだものの、フォーク全盛期だったため受け入れられなかった、という逸話がある。ソロデビュー時に日本語詞を付けたのは矢沢を音楽的に支えたNOBODYの相沢行夫で、英語詞から日本語詞への時代の変化だけでなく盤石の布陣でデビューした矢沢の用意周到でしたたかな行動力も窺える。

バイカー集団からアメリカ志向のバンドに発展したクールス

キャロル解散と矢沢のソロデビューに関連して触れたいのが、クールスのデビューである。クールスは1974年12月、舘ひろし、水口晴幸、岩城滉一(バンドには不参加)、佐藤秀光らバイカーのチームとして結成された。翌1975年にキャロルの解散公演で親衛隊を務め、そのことがきっかけとなりバンド化、9月にシングル“紫のハイウェイ”およびアルバム『黒のロックン・ロール~クールスの世界』でデビューしている。

『黒のロックン・ロール』は、アルバム中3曲を五大洋光(矢沢のペンネーム)が作曲しており、近田作の名曲“シンデレラ”も同作の収録曲だ。なお〈ジョニー大倉プロデュース〉と宣伝されていたが、制作現場にはほとんど来ていなかったとメンバーのジェームス藤木と当時作編曲などで携わっていた近田春夫の対談で明かされている。

元々バンドではなかったクールスだが、50sのロックンロールやドゥーワップをリバイバルさせたシャ・ナ・ナを範にとったため、音楽性はアメリカのロックンロールやサーフロックなどに影響されている。当時はオールディーズの名曲をふんだんに使用した映画「アメリカン・グラフィティ」(1973年)もヒットしており、ジェームスと近田は同作からの影響も認めている。

そんなサウンドだが、もちろん歌詞は日本語。まったく違和感のない日本語ロックに仕上げられた大半の曲の作詞は、舘がおこなっている。そういったクールスの日本語ロックの基盤にはおそらくキャロルがあっただろうし、『黒のロックン・ロール』でジョニーは作詞を担当していないものの、彼の作詞術が舘のスタイルに影響しなかったとは言い切れない。ブリティッシュビートバンド志向のキャロルとアメリカ音楽志向のクールスで音楽性は異なれど、日本語ロックという点でクールスは間違いなくキャロルの遺産を受け継いでいたのでは。

基地文化の影響から生まれたダウン・タウン・ブギウギ・バンドの歌世界

1975年、キャロルの解散と矢沢のソロデビューという日本語ロックの転換点があった一方、もう一つ象徴的な出来事があった。宇崎竜童率いるダウン・タウン・ブギウギ・バンドのブレイクだ。

先ほどクールスのところで述べたシャ・ナ・ナは1975年11月に初来日公演をおこなっており、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドが前座を務めている。シャ・ナ・ナはさらに、彼らの“スモーキン・ブギ”の英語カバーも発表。ちなみにクールスは横山剣在籍時のクールスR.C.でシャ・ナ・ナと共演、その模様は1984年のライブ盤『KINGS OF ROCK‘N’ROLL』に収められている。

ダウン・タウン・ブギウギ・バンドに話を戻すと、彼らは1973年にシングル“知らず知らずのうちに”でデビュー。1974年の“スモーキン・ブギ”がヒットし、1975年4月にシングルカットした運命の一曲“港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ”(元々“カッコマン・ブギ”のB面曲だった)がオリコンチャート1位を獲得、同曲で「NHK紅白歌合戦」への初出場や日本レコード大賞の企画賞受賞も果たし、誰もが知る存在になった。両曲を収録した2ndアルバムで名盤『続 脱・どん底』(〈続〉は〈續〉と旧字でも表記される)は1975年2月にリリースされており、オリコン年間アルバムランキングで8位になっている。

本稿で重視したいのは、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドが「紅白」に出場した初のロックバンドだったこと。つまりロックは当然若者文化だったわけだが、ロックを知らない世代を含む大衆的なところまで日本語ロックを引き上げ、人口に膾炙したのが彼らだったと言っても過言ではない。

また、キャロルとの関係性も重要だ。1973~1976年までバンド初期のドラマーを務めた相原誠は、キャロルの元メンバー。ダウン・タウン・ブギウギ・バンドのイメージを決定づけたツナギの衣装の元ネタは、発案者の相原がアルバイトしていた運送屋の作業服だったという。ちなみに、1975年6月リリースのライブ盤『脱・どん底音楽会』でエルヴィス・プレスリーのレパートリーとして知られる“ハウンド・ドッグ”を披露しているが、その際に宇崎が「こういう曲やるからキャロルと間違えられんだよねえ」とこぼしている。

ダウン・タウン・ブギウギ・バンドについてはコミカルな諧謔性や不良のイメージ、不良文化との繋がりも強調されるが、総体的な表現世界はかなり独特だった。その特徴の一つに、日本的な暗さをロックにのせたことがある。岡林信康が日雇い労働者のことを歌った“山谷ブルース”をロック化してデビューアルバム『脱・どん底』(1974年)の冒頭に置いたり、同作で野坂昭如の有名曲“黒の舟唄”(長谷川きよし、加藤登紀子、桑田佳祐らの歌唱でも知られる)をカバーしたりと、デビュー当時からその点は一貫している。『続』は〈あばずれ〉と呼ばれる女の一途な恋を歌う“アンタがいない”、あからさまに性的な歌詞のドゥワップ“待ちくたびれた16歳”などを収録しており、湿気を帯びた愛情(あるいは愛憎)を歌った演歌的な歌詞世界もそこに含めたい。

もう一つ重要なのが、基地文化との繋がりだ。戦後、日本軍の基地が接収されて米軍の拠点となった各地の基地の街は、日本人が音楽をはじめ米国文化へ直接的に触れる場になった。そういった土地の進駐軍クラブなどで日本のミュージシャンが米兵相手に演奏したことが、この国のジャズやロックの発展を促したことは言うまでもない。

実際に下積み時代、米軍キャンプ巡りを経験したというダウン・タウン・ブギウギ・バンドも例外でなく、ブギウギはもとより、ジャズ、ブルース、R&B、ロックンロールなどが混然一体となった彼らの音楽性は〈米軍基地的〉と言えるかもしれない。宇崎の妻で横浜出身の阿木燿子が作詞した“ベース・キャンプ・ブルース”は基地の街について直接歌っており、立川、横須賀、佐世保、沖縄が登場する。同じく阿木が作詞した“港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ”も、歌の背景に広がっているのは基地の街だ。ストレートかつコミカルな反戦歌である榎本健一“武器ウギ<無茶坊弁慶>”のカバー“棄てましょブギ(無茶坊弁慶ヨリ)”を『続』の1曲目にあえて据えている点も、基地文化から影響を受けた彼ららしい。

なお彼らは翌1976年、アルバム『あゝブルース Vol. 1』から阿木作詞の“沖縄ベイ・ブルース”をシングルカット。同曲の歌詞は、表面的には失恋ソングだが、本土復帰まで時間がかかった沖縄と日本政府の関係や基地問題をダブルミーニングで歌ったもの。こういったタブーにも果敢に挑む反逆や抵抗の姿勢などは、のちのダウン・タウン・ファイティング・ブギウギ・バンドでの活動などにも通底している。また、このような複雑で政治的な問題もレイヤリングして歌えるところまで日本語ロックが発展したことをダウン・タウン・ブギウギ・バンドは象徴している、と言えないだろうか。

以上、1975年における日本語ロックのターニングポイントを見てきた。いわゆるはっぴいえんど史観的な視点では取りこぼされそうなのがキャロルと矢沢永吉、クールス、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドといったアーティストの音楽と表現だが、彼らが日本語ロックの確立やのちの進化に及ぼした影響はすさまじく大きい。そのことを改めて強調し、本稿を締めたい。