「かけ算は数が大きくなり、わり算は小さくなる」と思っていませんか?

たしかに、同じものをいくつか集めるときにかけ算を使い、何かを分けるときにわり算を使う場面が多いため、そうしたイメージを持つのは自然です。

しかし、実際にはすべてのケースでその通りになるとは限りません。

かけ算をして数が小さくなることもあれば、わり算をして数が大きくなることもあるのです。

では、なぜそんな結果になるのでしょうか?

今回は「答えが大きくなるわり算」に注目してみましょう。

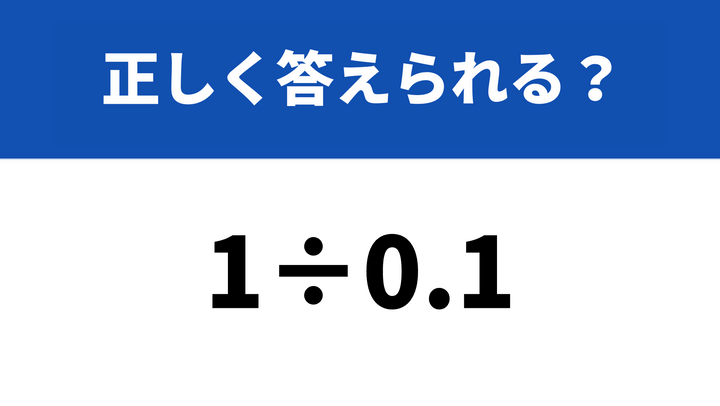

問題

次の計算をしてみましょう。

1÷0.1

これは小学校で習う範囲の計算なので、多くの方がスムーズに解けるはずです。

答えは「1より大きな数」になります。

さて、なぜ割り算なのに答えが大きくなるのでしょうか?

答え

それでは正解を発表します。

この計算の答えは10です。

「間違えてしまった!」という方は次のポイントで考え方を確認しましょう!

ポイント

解き方は何通りかあります。

たとえば、小数を扱うのが難しいと感じた方は、小数点を移動させて整数に直す方法があります。

今回は「0.1」が割る数なので、割る数・割られる数の両方を10倍してみましょう。

1÷0.1=10÷1=10

また、0.1を分数に変えて計算する方法もあります。

1÷0.1=1÷(1/10)=1×10=10

【補足】1 ÷ 0.1のイメージ

この計算をイメージでとらえると、もっと分かりやすくなります。

たとえば、「1mのひもを0.1mずつに切ると、何本できるか?」という場面を想像してみてください。

答えはもちろん「10本」ですね。

このように、「全体の中に、いくつの小さな単位が含まれているか」を求める考え方を包含除(ほうがんじょ)と呼びます。

ちなみに、「何人かで等しく分ける」ような割り算は等分除(とうぶんじょ)と言われます。

私たちは大人になると、意識せずにこの2つの考え方を使い分けていますが、子どもにとっては大きな混乱のもとになります。

「どんな意味でそのわり算を使っているのか?」を理解すれば、答えが大きくなる理由にも納得がいきます。

まとめ

「計算はできるけれど、文章題になるとつまずく…」という声は、このわり算の単元からよく聞かれるようになります。

算数・数学が苦手だった大人の方も、「どうしてこの計算になるのか?」という“意味”に目を向けてみると、これまで気づかなかった発見があるかもしれません。

ただの作業ではなく、「なぜそうなるのか?」を考えること。

それが、学びを楽しくする第一歩です。

(監修):SAJIMA

日本国内外の学校、学習塾で数学・理科の講師として幼児から高校生までを指導。現在はフリーランスとして独立し、オンラインを中心に授業を展開している。子供への学習指導だけでなく、大人向けの数学講座も開講し、算数・数学の楽しさを広く伝える活動を行っている。日本数学検定協会認定「数学インストラクター」