今回は、小数の割り算が含まれた計算問題にチャレンジしましょう。

小数の割り算、しかも割る数が小数というパターンは、日常生活ではほとんど登場しない計算だと思います。

ぜひ、この問題で小数の割り算の計算ルールを再確認してみてください。

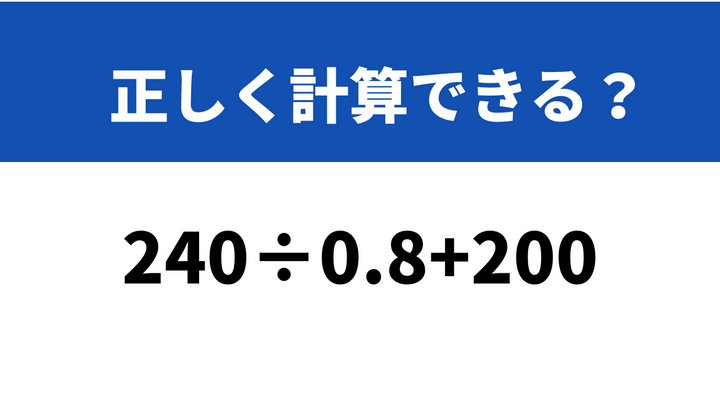

問題

次の計算をしなさい。

240÷0.8+200

解答

正解は、「500」です。

230と答えてしまった人は、残念ながら、小数の割り算を間違えた可能性が高いでしょう。

次の「ポイント」で、正しい計算過程を確認してみましょう。

ポイント

今回の問題のポイントは、「割られる数と割る数、どちらも10倍してから割り算すること」です。

なぜそのようにするのかについては、小数の割り算の計算ルールを見ると分かります。

<小数の割り算の計算ルール>

ステップ1:割る数が整数になるまで10の倍数を掛ける

ステップ2:割られる数にもステップ1と同じだけ10の倍数を掛ける

ステップ3:割り算をする

ステップ1は覚えていてもステップ2を忘れると、「240÷0.8=240÷8=30」と間違った計算をしてしまうので、要注意です。

では、この計算ルールに従って、「240÷0.8」の部分を計算してみましょう。

240÷0.8

ステップ1:割る数0.8に10を掛けて整数にする→0.8×10=8

ステップ2:割られる数240にも10を掛ける→240×10=2400

ステップ3:割り算をする→2400÷8=300

あとはこの答えに200を足すだけなので簡単ですね。

240÷0.8+200

=300+200

=500

これで答えを出せましたね。

小数の割り算の計算ルールが成り立つのはなぜ?

ステップ1とステップ2では、割られる数や割る数に10の倍数を掛けて計算しましたが、このようにしても計算結果が元の割り算と変わらないのはなぜなのでしょうか。

「240÷0.8」が「2400÷8」に変形する過程を見ると、次のようになります。

240÷0.8

=240/0.8...(1)

=(240×10)/(0.8×10)...(2)

=2400/8

=2400÷8

これで割られる数と割る数に同じ数を掛けても、割り算の答えが変わらない理由が分かったでしょうか。

また、割る数0.8の方だけ10倍してしまうのが間違いだということも理解できるでしょう。(2)のステップで分母にだけ10を掛けた形にすると、分数が表している数が変わるので、割り算の意味も変わってしまうのです。

まとめ

今回の問題で、小数の割り算の計算ルールを思い出せたでしょうか。

「小数の割り算の計算ルールが成り立つのはなぜ?」で見たように、割り算を分数形式で考えると、割られる数と割る数の双方に同じ数を掛けても、式は元の割り算とイコール関係になります。よって、小数の割り算では割られる数と割る数に同じ10の倍数を掛けて計算できるのです。

このように割り算の計算ルールの背景を一緒に覚えておくと、単にルールを丸暗記するよりも忘れにくくなります。似て非なる計算ルールを持つ小数の掛け算とも区別しやすくなるでしょう。

※当メディアでご紹介する数学関連記事においては、複数の解法をもつものもございます。あくまでも一例のご紹介に留まることを、ご了承ください。

文(編集):VY

数学とIT技術学習が趣味のWebライター。実用数学技能検定2級と数学教員免許を取得後、家庭教師や学習支援スタッフとして数学指導を行ってきた。文系と理系の別、年齢にとらわれない、誰でも楽しめる数学解説作成を目指している。

類似の数学問題にもう1問挑戦!