産業機械メーカーであるヤンマーホールディングスが、オリジナルテレビアニメ『未ル わたしのみらい』を製作・プロデュース。企業CMにアニメが使われるケースは増えているが、わざわざテレビシリーズ用の“本格アニメ”の製作に踏み切った理由とは?

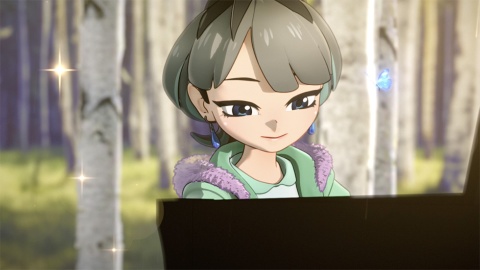

遠い未来の人類によって作られたロボット「MIRU」。MIRUは武器を持たず、時空を超えてタイムリープし、それぞれの時代で必死に生きる人とたちと出会い、悩みや苦しみに寄り添いながら、新たな人生への一歩を後押ししていく。「ヤンマーの仕事は大きく言うと人助け。ですから主人公はあくまでも人間で、ロボットのMIRUはいうなればヤンマーの化身です」(長屋氏)

4月2日より水曜26時30分からMBS、4月3日より木曜22時からTOKYO MXで放送スタート。全5話 (C)ヤンマー

2025年4月2日からMBS、TOKYO MXで放送を開始したテレビアニメ『未ル わたしのみらい』。7つのスタジオと新進クリエーターによる、未来を舞台にロボットと人間の出会いを描いた5話のオムニバス作品だ。

「ガンダム」シリーズ、『シティーハンター』、『犬夜叉』などを手掛けた植田益朗氏がプロデュース。山寺宏一、早見沙織ら第一線の声優が参加するなど、大型作品に違わぬ労力を掛けて作られる同作を製作・プロデュースするのが、産業機器メーカーの“ヤンマー”だ。

企業のテレビCMではなく、なぜわざわざオリジナルのテレビアニメだったのか。同作のエグゼクティブプロデューサーを務める長屋明浩氏は、ヤンマーという企業のブランディングの観点から、「テレビアニメがマストだった」と言う。

ヤンマーホールディングス 非常勤取締役 兼 『未ル わたしのみらい』エグゼクティブプロデューサー

「今回の取り組みは、ヤンマーのブランディング施策の1つとして始まりました」(長屋氏、以下同)

「私は2022年5月にヤンマーに来て、デザインを中核としたブランディングに携わっているのですが、特に若い世代におけるヤンマーの認知を上げるため、ブランド価値をグローバルで向上させるためにはどうすればいいのかを考えたときに、ピタッとハマった施策がアニメをつくることだったんです」

今、アニメが若者に訴求力があること、また「日本ブランド」を意識したとき、日本で右肩上がりの産業はアニメだけではないかと考えた。「日本にいると感じづらいかもしれませんが、世界的に“日本ブーム”が起こっていて、なかでもアニメには吸引力がある。そこに乗らない手はないと思いました」。

「アニメをつくろう」と会社に提案したところ、若者のリクルート(採用)に効果が見込めると、採用担当も非常に乗り気だったという。「ただ、最近よく見るアニメを使った企業CMといったプロモーション程度の内容だと思われていたようで、プロジェクトが進行するにつれ、だんだん社内の風当たりが強くなりました(笑)」。

PRだけでは刺さらない

1話23分で数千万円の制作費を要し、5話だと1億円はくだらない。テレビCM用の30秒や1分なら、数百万~1000万円で収まる。一方で、長屋氏の言うところの「他社がやっていることをやっても訴求力はない」のは、増え続けるアニメによるテレビCMを考えてのこと。

実際、一昨年7月に米ロサンゼルスの大型アニメイベント「Anime Expo」にブースを出したところ、大きな手応えを得たと言う。

「ブランディングは、PRだけで終わってしまうと、世の中の人には刺さらないんです。お仕着せや企業からの上から目線は通用しない。社会性を持たない、社会的価値のない会社はどんどん淘汰されていく時代になっています。

ヤンマーの場合は、ブランドステートメントに「A SUSTAINABLE FUTURE ―テクノロジーで、新しい豊かさへ。―」を持ち、エネルギー分野や食生産を通じて世の中の役に立つ、貢献していくという“文脈”は持っている。「問題は、訴求力が足りてなかったこと。その考えをアニメを使って伝えるのが、今回のプロジェクトの1番のポイントです」

同時に、アニメ製作の最終的な出口は、「このアニメを通じて世界の人たちが元気になること」とする。

「エネルギーや食生産はライフラインを満たす仕事ですが、人間はそれだけでは生きられず、もっと満たさなければいけない。混沌とした社会不安の時代の中で、今、我々ヤンマーが発信したい『未来を自分の手で変えられる』というメッセージをアニメなら伝えられると思いました」

新しいアニメのあり方を提示

『未ル わたしのみらい』で描くのは近未来で作られたロボット「MIRU」が様々な時代を渡り歩くロボットアニメだ。総合プロデュースには、サンライズで『機動戦士ガンダム』シリーズなどに携わり、アニプレックスやA-1 Picturesの社長を歴任したアニメ界の重鎮・植田益朗氏。アニメーション制作にはLinQ、TriFスタジオ、SCOOTER FILMS、白組、レイルズ、LARX、スタジオ雲雀が参加し、全5話が全て異なるスタジオとスタッフによりつくられたオムニバス形式のアニメシリーズとなっている。

「アニメをつくるにあたっては、アニメ界のタブーを5つくらい破っていると思います(笑)。最大のタブーは、『なんで製造業がアニメをつくってるの?』でしょう。制作スタジオさんとのやり取りは植田さんが全てやってくださったのですが、日本中のスタジオに声をかけたのではというくらい、業界でヤンマーがアニメをつくろうとしてると、一時期すごく話題だったみたいです(笑)。

今回すごく面白いのは、老舗のスタジオ雲雀さんから新進気鋭のTriFスタジオさんまで、様々なスタジオさんによるオムニバスのシリーズになっているところ。もともとは1つのスタジオさんでと考えていましたがスケジュール的に難しいということが分かり、結果的にこの形になりました」

また、製作委員会を作らずヤンマー単独による製作も特徴的だ。キャラクターの版権を自由に使えるようにしたかったのと、このアニメを通してヤンマーを表現するためストーリーラインも自由に作りたかったのがその理由だという。

「自社で全てを管轄すると、逆に参加してくださったスタジオさんの持つ芸術性やオリジナリティーを最大限に生かせることができるなと。脚本はヤンマーが中心となって用意したのですが、1本のドラマというよりは“ゲームの設定”なんです。そこで各スタジオにゲームをしてもらうようなイメージです」

今のアニメ制作の仕組みだと、原作者や製作委員会にリターンが多く、なかなかスタジオに光が当たらない向きがある。「アニメの現場を支えていくという明確な意思を示すことで、ヤンマーにとってもアニメ業界にとってもターニングポイントになれるのではないかと考えました。今作はそういった様々な社会的意義を含む作品になっています」。

ワクワクは人間の“仕事”

声優陣には坂本真綾、山寺宏一、早見沙織ら人気、実力共にトップの面々がそろい、オープニング主題歌には若者から絶大な支持を集めるバーチャルアイドルグループV.W.Pの『愛詩』、エンディングには世界で活躍するMIYAVIの『Find A Way』を起用。また、脚本をWebサイト「小説家になろう」で公開するなどの試みも行なっている。

「『未ル』を見てもらうための施策は、企画当初からいろいろと考えて動いていました。まずは23年7月、「Anime Expo」に出展。メインロボットのMIRUの立体を展示し説明会を行ったのですが、そこで圧倒的な支持をいただけて。グローバルにこの作品を見たいと思ってくださる方がいると分かったので、そこから制作に向けて本格的に舵を切りました」

初めてのアニメ製作は「非常にワクワクした」と振り返る。

「工業製品の面白いところは1つ作ると世界中にバーッと広がるところ。失敗したら一生悩まされますが、成功したら世界中で見ることができて、喜んでいるお客さんに会うこともできる。最高ですよね。

ヤンマーも拡大解釈すると人を喜ばせること、幸せにすることを目標にしていて、僕らは“ワクワク”と言っていますが、ワクワクするのが本来の人間の仕事なんですよね。それは、エンタテインメントにも通じるもので、その文脈の中でアニメはやり甲斐がありました。

でも実はアニメだけじゃなくて、僕らのやっているエネルギーや食に関するシリアスプロジェクトも、突きつめると全てエンタテインメントなんです。栄養のためだけに食事をするわけではない。そう考えるとアニメをつくることは非常に面白い経験でした。

『未ル わたしのみらい』は原作がなく、まだまだいくらでも作り続けることができる。ヤン坊マー坊のようにヤンマーのブランドをずっと継承し続けることができるもの。今回の作品が成功してそうなったらいいなと思っています」

この記事は連載「What’s New:ENT! Highlights」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。

まだコメントはありません

コメント機能はリゾーム登録いただいた日経クロストレンドの会員の方のみお使いいただけます

詳細日経クロストレンドの会員登録