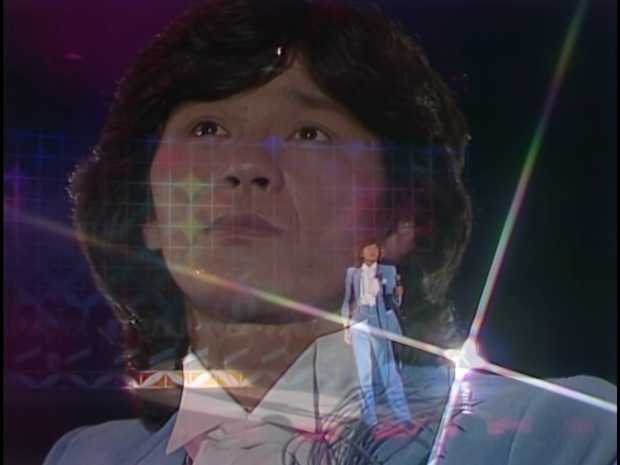

1955年4月13日生まれの西城秀樹が生誕70年を迎えたこともあり、ヒデキの話題で持ちきりだ。2018年に亡くなってからも人気は衰えず、むしろファンクラブ会員が増加していると報じられている。先日放送されたNHK BSの番組「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 西城秀樹という“革命” ~アイドル文化を変えた情熱~」も評判だった。同番組では〈アイドル・ヒデキ〉の革命を描いていたが、今回Mikikiは〈ロックボーカリスト・ヒデキ〉に着目し、その観点から偉大な功績をエディター/ライター久保田泰平に論じてもらった。 *Mikiki編集部

10代の魂に熱を注いだリアルヒーロー

生誕70年を迎えた西城秀樹。〈ヒデキ、還暦!〉なんてお祝いしてたのがもう10年前かぁ。正義のヒーローを見るような目でヒデキに憧れていた世代もその近辺の年頃になってきたと思うけれど、ウルトラマンや仮面ライダーとかではなく、ヒデキより−10歳ぐらいの世代が最初に出会ったリアルヒーローがヒデキだったんじゃないかとつくづく思います。男の子惚れするワイルドな歌いっぷりで、アクションも派手でセクシー(そう言われるようなゾワゾワを感じていた)。もちろん、まわりの女の子たちやお姉さんたちがいちばん情熱の嵐を巻き起こしていたのだけど、男の子たちもその動きや歌に激しく揺さぶられていた。

なにかしらの高揚や発散を貪欲に求めているティーンエイジャーの魂に熱を注ぐのがロックなのであれば、ヒデキは間違いなくロックであり、それは、わかっているようでぜんぜんわかっちゃいない子どもたちにも訴求した、第一級のエンターテイメント……ということは、ある程度歳を重ねたあとでしみじみ実感することになるのだけれど。そんなわけで、ここでは〈ロックボーカリスト〉西城秀樹というポイントで話を続けたいと思う。

声がロックを鳴らしているボーカリスト

西城秀樹は、ロックシンガーというよりロックボーカリストと呼んだほうがしっくりとくる。簡単に言えば、ロックシンガーはロックバンドを従えたシンガーで、ロックボーカリストは、〈ロックな〉ボーカリストということ。アティテュード的にロックであるとかそんなことではなくて、ヒデキのボーカルは、歪んだギターやうねるベースやタイトにビートを刻むドラムのように、ひとつの楽器として〈声〉がロックな音を鳴らしている、ということ。

ヒデキは幼少の頃から父親の影響で洋楽を聴き、やがてジャズスクールに通うようになって、ギター、ベース、そしてドラムのレッスンを受けていた。小学4年のときに2コ上の兄とバンドを組み、そこでドラムを担当。高校に進学したあたりでリードボーカルをとるようになる。ヒデキがボーカルに興味をもったのは、レッド・ツェッペリンの初来日公演(1971年秋)を観たことがきっかけだったということはウィキペディアにも載っているところだが、ジャズ喫茶で歌っていたところをスカウトされ、歌手デビューするまでに半年あまり。人前で歌を聴かせる経験で言えば、その時点で1年にも満たないキャリアだったと知ったときは驚いた。

しかしそれでいてヒデキのボーカルが当初からロックな形(なり)をしていたのは、洋楽のジャズやロックに親しみ、楽器演奏で培われてきたビート感覚が根付いていたからなんだろう。決して、ロバート・プラントみたいに歌おうとか、何かを模倣するような意識はまったく感じられないし、俺の歌い方で歌ってやる!といったヘンな意固地さもない。感覚を解放していく、それのみでロックな形になったわけだ、きっと。

スティーヴ・マリオットのシャウトとロッド・スチュワートのアクション

大人になってからふと思ったのだが、ヒデキっぽい雰囲気のボーカリスト、それこそヒデキ少年が聴いてきたであろう時代の洋楽で言ったら誰になるだろうなってちょっと思い巡らせたことがある。その時に浮かんだのが、スモール・フェイセスのスティーヴ・マリオット。マリオットのシャウトは、ポール・マッカートニーやミック・ジャガー、ロジャー・ダルトリーなんかとはぜんぜん違うスタイルだし、ヒデキっぽいという意味での極めつけと思ったのはデル・シャノン“Runaway”(邦題:悲しき街角)のカバー。なんともやるせない男の失恋ソングなんだが、マリオットが歌うとぜんぜんしみったれてない。ビブラートの感じも、「ハッ!」っていうシャウトも(ヒデキは「ハァ〜ン!」だね)、ちょっと強引かも知れないけどヒデキっぽい。

そんなマリオットはグループを脱退してハンブル・パイを結成。代わってスモール・フェイセスに加入したのがロッド・スチュワートでした。ロッドも個性的なパフォーマーで、ロッドにはヒデキもおおいに影響を受けたと公言している。ボーカルというよりも、エネルギッシュなステージアクションに。

ヒデキの声、ビート、ソウルで歌う洋楽カバー

ステージでたくさんの洋楽カバーを聴かせてきたヒデキ。ライブ盤もたくさん出ているから、それは今も聴くことができる。ロックンロールやジャズのスタンダードから、ビートルズ、ローリング・ストーンズ、ボブ・ディラン、クール&ザ・ギャング、ビージーズ……後楽園球場でのコンサートを収めた『BIG GAME ’79 HIDEKI』では、クイーン、キッス、ビリー・ジョエル、ドナ・サマー、キング・クリムゾン、TOTO、ロッド・スチュワートなどのカバーが披露され、ちょっとした、いや、結構な名ライブ盤になっている。

ヒデキの洋楽カバーは、バイリンガルを駆使してホンモノっぽく歌い上げる、なりきる、という類のものではなく、ヒデキの声で、ヒデキのビートで、ヒデキのソウルで放たれる独特のスメルがある。英語圏の人たちが聴いてもピンとこないのかも知れないけど、日本人には刺さる。それがいい。それでこそヒデキ。だから結果として、僕らが洋楽のロックに夢中になったあとでも、ヒデキへのリスペクトを止めることはなかったんだ。

日本語ロックボーカリストの典型、そのひとつを作り上げた

80年代半ばにBOØWYが全国区でブレイクした頃、氷室京介の歌い方がヒデキっぽいとかまわりの友達が言っていて、たしか音楽雑誌か何かの記事でもそういう評があったと思う。ということはつまり、ヒデキっぽさ、ヒデキのロックな形が現行の邦楽ロックのなかにおいても有効であり、歓迎されていたということだ。

1987年のシングル“NEW YORK GIRL”をプロデュースしたジョージ・デュークが「ヒデキの声は世界で1人しかいない」と絶賛したというエピソードがあるが、そうなるともう、流行り廃りとか時代性みたいなものを飛び越えて、唯一無比こそロックであるという域。日本語で歌うロックボーカリストの典型、そのひとつをヒデキが作り上げたと言い切れる。

歳を重ねるなかでレイドバックした音楽性に寄りかかることもなく、高いテンションで歌を極め続けていったヒデキ。そこに往年のロックスターの姿を見ているような感覚を最後まで覚えることはなかった。