コモンズ論 - レイヤーで重なり合う居場所

この記事は2023年CAMPFIRE Advent Calendar 24日目の記事です。ですが、これを書いている今はすでに大晦日の夜です。まずい。毎年こうだ。今年のnote、今年のうちに。

クリスマス、自分の誕生日、そして大晦日とイベント盛りだくさんな年末なのですが、「良いお年を」なんて言葉を聞くたびに少しだけ寂しい気持ちになるのは何故でしょうね。

「2024年にチャレンジしたいこと」というテーマでサラっと書くつもりが、久々ということもあり近況報告や最近興味があることも含めてつらつら書いてたら10000字を超えてしまいました。もしよろしければお読みください。

軽井沢に移住しました

軽井沢に完全に移住し8ヶ月が過ぎました。相変わらず東京との行き来や地方出張も多い毎日ですが、この豊かな自然に囲まれた生活、そして不便さや寒さ、家に入り込んでくるカメムシやカマドウマといった様々な虫や動物(庭に巨大な猪が出た時はさすがに驚きましたが)との共同生活にもようやく慣れてきたところです。

20年住み慣れた東京を離れ軽井沢に移住を決めたのは、やはり他の多くの方々同様、コロナの影響が大きくあります。日本に限らず全世界、全ての人が無関係ではいられなかったこの出来事は、僕たちの働き方や生き方を大きく変えてしまいました。

コロナが変えた幸せのモノサシ

特に僕たちのような業界では、コロナをきっかけとしたリモートワークの浸透によって働く場所や時間に縛られなくなりました。人生の大きな時間を占める「働き方」が変わると、必然的に「生き方」自体が変化していきます。落合陽一さんが提唱する「ワーク・ライフ・バランス では無く ワーク・アズ・ライフ」、つまり仕事とプライベートを二分して考えるのではなく、それぞれが溶け合っていく生き方になっていく。

例えば、かつてのCAMPFIREの経理部長は大好きなダイビングをするために沖縄に移住しました。彼は毎日のように沖縄の綺麗な海に飛び込んでいましたが、仕事としても責任のある立場において素晴らしい功績を残してくれました。彼の生き方を見ていると、ワークとライフでバランスをとってるのではなく、そもそもライフが先にありワークがそこに溶け込んでいる、そんな印象を受けました。

「旅するおむすび屋」としておむすびを握りながら日本全国を周っている元CAMPFIREメンバーの菅本香菜さん。彼女は日本中の食文化や生産者さんと触れ合う中で、クラウドファンディングのサポートなどCAMPFIREパートナーとしても活躍してくれています。彼女もまた、何がワークで何がライフなのか明確に切り分けられない、そんな生き方をしています。

この様にパンデミック後に生き方自体が変化した友人がたくさんいます。生き方が変わるということは、これまでの幸せの価値基準(モノサシ)がガラリと変わってしまうということではないでしょうか。「自分はどんな時に幸せを感じるのか」日常の中における、小さいけれど確かな幸せ(by 村上春樹)を見つけることは、他の誰かと競ったり比べたりするのではない、自分だけの幸せのモノサシを、自分の中に持つことになります。

コロナは短期的にも僕たちの生活に大きな影響を与えましたが、それ以上に働き方・生き方における価値観を大きく変化させました。そしてその変化がもたらす社会変革は、むしろこれからジワジワと時間をかけて起きていくのではないでしょうか。そして、この変化は不可逆な気もしています。

英語では、 2種類の「変化」があると言われている。

外的要因による変化を「チェンジ」という。会社から転勤を言い渡された。結婚したり、子どもが生まれた。離婚した。大事な人と死別した。これらは、「チェンジ」だ。

それに対して、もうひとつの変化がある。それが、内的要因による変化「トランジション」である。お金を稼ぐことを第一に考えていたけれど、周囲の人を助けることが大事な価値観になった、とか、それまでは社会に対して挑んでいく戦士だったけど、社会課題の当事者に伴走する支援者として働くようになった、というような価値観やアイデンティティの変化がトランジションだ。

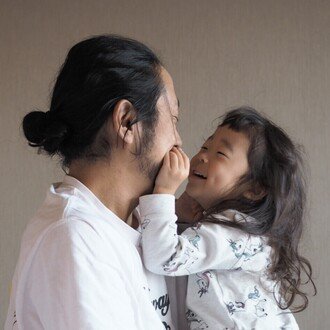

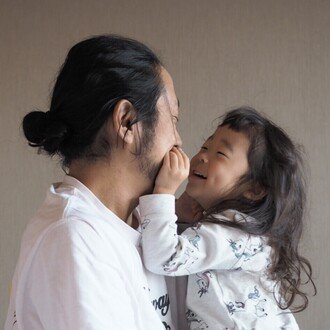

移住を決めたもう一つの理由は、子供の教育や育てる環境です。いま子供たちが通っている小学校・幼稚園はなかなかユニークなところでして、授業や宿題はほぼ無く、異年齢によるチームを組んでプロジェクトベースで様々な活動をしています。1日中、森で遊んでいる子もいれば、ずっと本を読んでいる子もいたりと、自由に思い思いの時間を過ごしているようです。

実際にはまだ出来たばかりの学校ですし、理想と現実のギャップはもちろんあるでしょう。学校側や先生方も悩みながら運営していることだと思います。ですが、これまでの様に「入ってしまえば後は学校任せ」では無く、むしろ親も子も参画して共に学校を創っていく。学校や先生が正解を与えるのではなく、共に悩み共に問い続ける、そんなスタンスがとても気に入っています。(教育についても最近いろいろ考えることがあるので、また別で書けたらと思います。)

軽井沢、そしてそのお隣の御代田にはいま日本中の面白い人たちが移住してきていて、そういった方々との交流も増え始めてきたところです。東京にいた頃はむしろそういったご近所さんとの繋がりや交流は避けてきたようなところもあるので、自分自身でもこの変化に驚いているところです。

ようやく生活も落ち着いてきたことだし、CAMPFIREの代表としてだけでは無く、会社や組織を取っ払った"いち個人"としても、移住したこの地域に対して何ができるのか、どういった形でコミュニティづくりに関われるのか、模索し始めたところです。

御代田に住む友人たちが立ち上げた「みよたの広場」の運営にも少しずつ関わり始めたり、この後にも書きますが、コモンズの考え方をベースとしたチームの立ち上げなど、これからのコミュニティの形をこの地域に根差して作っていけたらな、と思っています。

なぜ地域のコミュニティに取り組むのか

地域コミュニティを考えるようになったのは、東日本大震災直後にCAMPFIREを立ち上げてからです。クラウドファンディングの本質である「共同体による支え合いの経済」を追求していくと、急速に進む少子高齢化による人口減少や、そこに端を発する様々な課題に行き着きます。

人口減少が進むと何が起きるのか

人口が14年連続で減少し、初めて47都道府県すべてで人口が減少したというニュースも今年報道されました。いま僕が住んでいる長野でも、生まれ育った福岡でも、これを読んでいるみなさんのエリアでも人口が減っているのです。なんと。

人口が減るということはどういうことか。経済は小さくならざるを得ない、ということです。経済が小さくなるということは、税収が減ります。これまで税収を財源として運営されていた公共サービスや社会的インフラ、また医療や介護、福祉といったセーフティネット、教育や文化的施設など、一人ひとりが健康で文化的に生きるために必要な、様々なものが維持できなくなっていきます。

日本国憲法(昭和二十一年憲法)第25条

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

民間企業によるインフラ的サービスも同様です。収益が見込めないとなると、企業としては撤退せざるを得なくなります。結果的に、官民でこれまで提供してきた社会的インフラやサービス、セーフティネットからこぼれ落ちる人が増え、結果的に貧富や機会の格差、地域格差が拡大していきます。

そういった背景の中、地域に住むみんなで新しい自治を立ち上げる「Local Coop」という試みも始まっています。Next Commons Lab や Nishikigoi NFT ファウンダーでもある林篤志さん(彼もまた同じエリアに住むお友達です)が新しく立ち上げた活動です。

現在の私たちは、自治を(自治体に)アウトソースして、傍観している状況にあるとも考えられます。Local Coopとは、現状はメインシステムである自治体に対して、まずはサブシステムをつくり、住民自ら主体的に関わる装置です。

(略)

自治体や国がやることに過剰に期待したり、文句を言ったりするのではなく、民間企業に丸投げするのでもなく、自ら立ち上がり、共に考え、汗をかきながら、地域に残す未来のための意思決定を自ら行っていく「住民共助による自治機構」を目指します。

戦後、経済成長も経て物質的な豊かさは実現したものの、人口増や経済成長を前提としたモデルから脱却できないまま、ズルズルと地盤沈下しているのが日本の現状です。村上龍「希望の国のエクソダス」で中学生のぽんちゃんが国会で語る言葉が象徴しています。

この国には何でもある。本当にいろいろなものがあります。だが、希望だけがない。

小さくならざるを得ない経済の中で、これからの地域がどうあるべきか。一人ひとりの生活はどうあるべきなのか。人口減少社会において、地域における持続可能な経済モデルとは一体何なのか。

そういった課題に向き合う中で、CAMPFIREとして自治体や地域パートナーとの提携や取り組みも多く、そうした課題に力強く立ち向かう方々と日本中で出会います。こういった方々との出会いは、これからの社会がどうあるべきかを考える際、支え合いによる新しい共同体、個人を核とした小さな経済圏の重要性を強く実感させられます。

支え合いによる新しい共同体はどうあるべきなのか。改めてこの時代において、社会的共通資本・コモンズの概念に惹かれています。これまで自ら作ってきた居場所・共同体、そしてそれらを支えるプラットフォームを振り返りつつ、これから先の居場所はどうあるべきなのかを考察できたらと思い、この記事を書いています。

これまでの居場所づくり

僕がコモンズに着目するのは、これまで活動してきたシェアハウスを中心とした居場所づくりと、CAMPFIREなどを通じて実現したい「地域における支え合いの共同体」をつなぐ概念になるのではないか、ということです。

人生のミッション

「居場所をつくり、誰しもが声をあげられる世界をつくる」これは僕が30代前半で言語化した"人生のミッション"です。これまで様々な事業や会社、活動を立ち上げてきましたが、全てはこの人生のミッションに基づいてます。

もちろん最初からこんなミッションが見えていた訳ではありません。1社目の会社が上場し、そして退任した後も様々な活動を立ち上げていたのですが、ふとした瞬間に「自分は何を一体やってるんだろう」という思いに囚われ足が止まってしまいました。改めて時間をとりゆっくりと自分の人生を振り返ったときに、それまで点で立ち上げてきた活動が「自分だからやることの意義があること」に繋がっていったという感じです。

自分の人生の中でこれまで経験してきた痛みや、憤りや、生きづらさをベースに活動を立ち上げることで、過去に起きたそれらの出来事に意味を見出すことができます。それこそが「自分だからこそやる意義があること」に繋がるのだと信じています。僕の痛みは僕のものであり、他の誰の痛みでもない。

人生のミッションを言語化することで、「自分がやるべきこと・自分だからこそやる意義のあること」にフォーカスでき、結果的に「自分がやらずとも良いこと」が明確になります。自分がやらなくて良いことは、自分なんかよりよほど上手くやれる他の誰かがやれば良い。

きっとこれからも、人生をかけて、よりこのミッションにフォーカスし、様々な活動、居場所を立ち上げていくのだと予感しています。

リバ邸の成り立ち

2012年に「現代の駆け込み寺」として立ち上げたシェアハウス「リバ邸」。六本木のマンションの一室から始まったこの取り組みが、今や全国100ヶ所近くまで広がりました。(ここまで広がったのは現代表のレン君やボリ君たちの力によるところ。彼のnoteも読んだってください)

2008年のリーマンショック、世界規模の大不況、そして東日本大震災…。先が見えない時代の中で、シェアハウスがブームとなり、たくさん立ち上がったのを記憶しています。僕たちのこの「現代の駆け込み寺」という試みも、まさにその文脈の中に位置づけられるものでした。

「セルフブランディング」や「ノマドワーカー」といった言葉が流行ったのもこの頃でしょうか。会社に依存するのではなく、個人で生き抜く力を手に入れる。Youtubeの「やりたいことで生きていく」に代表される「個の時代」の到来は必然だった気もします。(「個の時代」の行き着く先は自己責任論の再来であり、そのためにも失敗できる場所や共同体が改めて必要だとも思っています)

年齢や肩書きや性別を超えて、自由な働き方をプロジェクトベースで目指すLivertyを2011年に立ち上げ、そこから派生する形でリバ邸が生まれました。Livertyで働き方をアップデートし、リバ邸で生き方・暮らし方において革命を起こす、そんな意気込みで高木新平と毎日打ち合わせしていたのを今でも思い出します。

そもそもなぜ僕がリバ邸を立ち上げたかというと、人生のミッションでも書いたように自分自身の経験からくるものです。学校や社会からこぼれ落ちた当時の僕が欲しかった、家でも学校でも会社でもない第三の居場所。挑戦ばかりが促される世の中だけど、失敗が許容されて初めて挑戦ができるのではないかと。

リバ邸を訪れた宮台真司さんが「人は常に何者かであることを求められる。世の中には何者でもない自分になれる場所が少ない。ここはアジール(避難所)だね」と言ってくれたのはずっと胸に残っています。

コモンズとは何か

話は戻り、コモンズについて。コモンズ/コモン(共有資源)とは、地域共同体やコミュニティに属する人々によって共有され、共同で管理される資源、及び、管理の方法などを指します。この「コモンズ/コモン」という言葉、最近だと斎藤幸平さんの書籍で目にした方もいるかも知れません。

ここで言う共有資源とは、伝統的には牧草地や山林、漁場などの自然資源を指しますが、公共財としての水道やガス、交通、通信といった社会的インフラ、あるいは教育、医療、介護、福祉などといったケアサービスも、国有・私有の二元論では無く、共有財として第三の管理の仕方を模索する意味でコモンズに含めて議論することもあります。

また、コモンズと一言で言っても、地域レベルのものから国家・国際レベル、そして地球レベルの議論が存在します。もちろん、これらは相互に影響を及ぼし合い、ローカルからグローバル、逆にグローバルな問題がローカルレベルでの取り組みに影響を与えることもあります。

また、インターネットを始めとしてテクノロジーが生み出すサイバー空間におけるコモンズもあります。ここでは、情報やデータ、オンラインのサービスやネットワークが共有資源として扱われ、アクセスや使用においての議論がなされています。

コモンズがいま改めて語られる理由としては、人類による飽くなき利潤追求によって資本主義が行きすぎた結果、あらゆるコモンズが私有化・民営化・商品化され、また資本によって囲い込まれ、本来共有財であったはずのものにお金がないとアクセスできないといった不平等が生まれたり、社会全体にとってかかわる問題についての意思決定を国家や一部の企業が独占しつつあります。それにより、民主主義の根幹が脅かされている、と斎藤幸平さんは言います。(斎藤幸平「「コモン」とは何か」)

また、これらによって環境が破壊され、気候変動をはじめとして地球そのものの持続可能性に大きな影響を与えています。コモンズの基本原理は、こうした共有財を共同で管理することで、個々の利益追求よりも共同体の利益を優先し、資源や環境の持続可能性を目指すことにあります。

共有資源の管理と利用を通じて、共同体やコミュニティ内における協力や相互依存といった社会的なつながりを強化するという点では、コモンズはコミュニティ論、居場所論とも繋がるのではないかと考えます。

シェアハウスとコモンズ

前述したようにコモンズは共有資源やサービスを共同体が管理する概念で、シェアハウスもまた共有の空間やインフラを住人が共同で利用し管理します。そういった意味で、コモンズとシェアハウスは個人的な所有を超えた共同体の利益と連帯を重視する点で共通点があります。また、限られた資源を効率的に利用することで、経済的・環境的に持続可能な選択肢となり得ます。

いかに生活コストを下げて生きるか

「いかに稼ぐか」「お金持ちになるには」本屋さんに行けばそんな本がたくさん並んでいます。雑誌やウェブメディアでもそういった記事はとても多い。もちろん資本主義の上で生きる僕らにとって、稼ぐことは大切です。ですが、ワーク・アズ・ライフを実現するために「稼ぐ」と同じくらい重要な観点があります。それは「生きるコストを下げる」と言うことです。

シェアハウスなどによって家賃や水道光熱費、食費、インフラ設備を共有化し、そもそもの生きるコストを下げることで、これまでのように稼ぐために働き詰めなくても良くなります。そうして空いた時間を、たとえば学びの時間に当てたり、新しい挑戦に費やすことができる。挑戦した結果たとえ失敗したとしてもダメージは軽くすみます。そういう場所があって、初めて挑戦ができるのではないでしょうか。

「本当の自立とは、依存先をたくさん見つけること。希望とは、絶望を分かち合うこと。」脳性まひの障害を持つ小児科医の熊谷晋一郎さんの言葉です。生活にかかるコストやインフラをシェアすることで、共に支え合い、持続可能な形で生き抜いていく。

コモンズとの共通点が少しずつ見えてきました。他にも、共通すると思われる点をいくつか考察してみます。

非物質的な共有資源

シェアハウスの共有には、物質的な設備や空間だけでなく、非物質的な資源、例えば知識、技能、文化的価値なども含まれます。シェアハウスは、これらの資源が集合的に管理され、共同で利用されるコモンズの実例と考えることができます。

リバ邸六本木では、プログラミングや起業にまつわる様々な知識や技能が共有された結果、BASEを始めとして多様なスタートアップが生まれました。また、リバ邸から派生してさまざまな特徴のあるシェアハウスも広がりました。これもまた、知識や技能、文化がシェアされた結果なのだと思います。

社会との結束点

シェアハウスが上手くいくかどうかは、コモンズ同様そのコミュニティメンバー間の相互作用に大きく依存します。共有空間の管理、ルールの設定、日々の問題の解決に至るまで、メンバー間のコミュニケーションと協力が不可欠です。この過程は、メンバー間の信頼関係を構築し、社会的結束を強化する機会を提供します。

僕も引きこもりの時にそうでしたが、社会との結び目が完全にほどけてしまっている状態にある人は、まずは小さな結び目をつくっていくことが大切なのだと思います。その過程で少しずつ自分の居場所を見つけていく。シェアハウスがその結束点になり得るのではないでしょうか。

社会的公正とインクルージョン

シェアハウスは、異なる背景を持つ人々が共生する空間として、社会的公正とインクルージョンを促進する可能性を持ちます。多様なメンバーが集まることで、文化的な交流が促進され、より包括的で開かれたコミュニティが形成される可能性があります。

新たな社会的・文化的価値の創出

コモンズとしてのシェアハウスは、新たな社会的、文化的価値を創出する場となり得ます。共有空間での生活は、個人間の深いつながりを生み出し、新しい生活様式、文化的慣習、共同体の規範を生み出す可能性を秘めています。

コモンズとしてのシェアハウスは、単なる居住空間を超えた、共有資源の管理と社会的相互作用の実験場でもあります。ここでは、持続可能性、相互依存、社会的結束、文化的多様性が重要な役割を果たし、新しい形のコミュニティ生活を模索する場となり得ます。このようなシェアハウスは、現代社会において重要な社会的実験としての役割を果たし、新たな共生の形を提示することができます。

コモンズとしてのクラウドファンディング

また、「共同体による支え合いの経済」の社会実装としてクラウドファンディングを捉えた場合に、それもまたコモンズ的な解釈も出来るのではないか、と考えています。

社会的インフラ・サービスなどと同様に、資本主義世界において金融システムもまた社会的共通資本ととらえた場合、その上を流通する貨幣もまた、社会的共通資本・共有財として考えることができるのではないか。そしてその共有プロセスのガバナンスとして、クラウドファンディングを捉えなおすことができないか。

金融システムが社会的共通資本となる場合、それは全ての人々にとっての共有価値と利益を創出するものと見なされます。この考え方は、金融システムが単なる利益追求の手段ではなく、社会全体の福祉と発展に貢献するべきだという理念に基づいています。

貨幣を共有財として捉えるという観点は、貨幣が単に交換の媒体ではなく、社会的な契約の一部として機能することを意味します。これは、貨幣の価値や流通が、単に市場の力によってではなく、社会全体の合意と規範によって形成されるべきだという考え方です。

クラウドファンディングをこの枠組みのガバナンスの手段として考える場合、それは民主的な資金調達の形態として機能します。クラウドファンディングでは、多くの個人が小額の資金を提供することで、特定のプロジェクトやイニシアチブを支援します。このプロセスは、資源の配分における広範な参加と透明性を促進し、従来の金融機関の閉鎖的なシステムとは異なるアプローチを提供します。

このように、クラウドファンディングは、資本主義の枠組み内での資源の分配を再考し、より民主的で包摂的な方法での資源の共有と配分を可能にする新しい形態として考えられます。

レイヤーで重なり合う居場所

ここまでシェアハウス・リバ邸やクラウドファンディング・CAMPFIREのお話を中心にしてきましたが、オンラインやオフラインを問わず、プラットフォーム上でさまざまな人が繋がり合い、支えあって生きていく場所を僕自身は「居場所」と捉えています。

居場所とは、そこを居場所と感じる人々がいて初めて成立します。そして、人は自分自身の居場所を見つけると、当然ですが今度はその居場所を守り、それを脅かす存在を排斥する側になることもあります。今この時も、かつての自分のように居場所が見つからず生きづらさを感じている人々がいることを忘れてしまう。

その行き着く先は断絶です。完全に閉鎖され、誰も受け入れないコミュニティになってしまう。give&give、次の世代への恩送りで繋がるべきコミュニティの恩が、そこで断絶してしまう。

リバ邸は当初「全ての人の居場所をつくる」として意気込んで始めましたが、様々な人が訪れる中で、リバ邸では支えきれない人もいました。その結果、コミュニティが崩壊する危機にも陥りました。

全ての人の居場所

「全ての人の居場所をつくるなんて無理なのか?」そう悩んでいたとき、あるNPOの代表に相談したところこう言われました。

「家入くん、『全ての人の居場所を作る』だなんて、本当に烏滸がましい考え方だよ。居場所とは重なり合うレイヤーなんだ。リバ邸だからこそできることもある。できないこともある。他のシェアハウスやNPO、病院、行政、政治でしかできないこともある。」

「ミスマッチが起きると、そこを居場所に感じてる人にも、訪れた人にも、そして運営チームにも、みんなに不幸が訪れる。大切なのは、自分たちが出来ないこと、やるべきではないこと、対象としない人を明確にすることなんだ。それは排斥とは違う。」

「ミスマッチが起きそうな時どうすべきか。それは、異なるレイヤーの居場所を運営する人たちや組織と繋がって、連絡を取り合い、訪れた人を適切な場所へと導いてあげることなんだ。」

その時の言葉が今でも頭に残っています。居場所とはレイヤーなのだ。網のような居場所が重なり合うことで、社会からこぼれ落ちた人がどこかの網に引っかかり、そこを基点として立て直したり、チャレンジしたりできる。

網だから、その網目からすり抜けて落ちていくこともある。でも、幾十にも重なった居場所が社会にあれば、どこかの網に引っかかることができる。

個を中心とした小さな経済圏

CAMPFIREやBASEなどから生まれる「個人や地域レベルで小さなつながりを持ち、支え合っているコミュニティ」を僕は「個を中心とした小さな経済圏」と呼んでいます。

成長・拡大を目指す既存の経済を「大きな経済圏」とするなら、企業ではなく個人が活動するのが「小さな経済圏」。資本主義を変えるわけではなく、その上のレイヤーに小さな経済圏をたくさん形成する。そしてそんな日本中の小さな経済圏に複数所属しながら、互いに支え合っていく世界。

ここら辺のお話は、無料で全文公開している著作「なめらかなお金がめぐる社会」で書いています。

現在、Liveforと言うプロダクトでweb3ベースのコミュニティサービスを開発していますが、ブロックチェーンの本質とは、各々が自律的な活動を行いながら分散化されていくという仕組みにこそあり、それはまさに、個を中心とした経済圏の形成に大いにマッチしているとも感じています。

「シェアハウス」「クラウドファンディング」「コモンズ」「居場所」「レイヤー」「小さな経済圏」などなど…いろんなキーワードでここまで語ってきました。上手く伝わっているか不安ですが、僕の脳内にはこれらのキーワードがすべてが重なり合うレイヤーのように存在していて、そのすべてが繋がっています。人生のミッション「誰しもが声を上げられる世界を作る」を通して、多様で重なり合う居場所づくりを継続していけたらと思っています。

2024チャレンジしたいこと

さてさて、この記事は2023年CAMPFIRE Advent Calendar 24日目の記事です。CAMPFIREではいま「#2024年にチャレンジしたいこと」というキャンペーンを行なっています。ハッシュタグ「#2024年にチャレンジしたいこと」をつけてXに投稿するだけで豪華景品が当たりますので、もしよろしければ皆さんも参加してみてください!

そして僕自身、2024年は何にチャレンジするのか。これを書き上げてる大晦日になってもまだ見えてませんが(そもそもあまり誕生日とか新しい年を区切りにするのは好きではない)すでに述べたように、個人としては長野において新しい居場所づくりの活動にコミットしたいと考えています。その活動を通じて変化する景色が、自分自身を変えてくれる予感がしています。また、改めてリバ邸のメンバーとももっと密に居場所づくりで色々と仕掛けていけたらなあ、なんてことも考えています。

そして、今年もかなりのエリアを周りましたが、来年はそれ以上に日本中の各地域に足を運び、その地域に足をつけて活動をされている方々に直接会いに行きたいと考えています。

CAMPFIREとしては2024年春にリリース予定のLiveforが、ここまで語った思想を社会実装するための重要なサービスとなります。ようやくweb3への参入となるので個人的にもワクワクしています。

この10年ほどは興味のある領域として「居場所づくり」「地域」「心の領域」「新しい教育」「これからの宗教」なんてことを言い続けてきましたが、それは引き続き人生のミッションを通じてロングタームで学びながら取り組んでいけたらと思います。

いいなと思ったら応援しよう!

コメント

1最近めっきりと家入さんの情報入ってこなくなっちゃって寂しい限りですが……

やっぱり家入さんの言葉は素直で飾りっけが全くないので、心の深い部分まで届きます。