本棚が開くドア - ブクログの原点と20年

個人サービスとして、web本棚サービス・ブクログをリリースしてから、気づけばもう20年が経っていました。25歳当時、一人で開発してたところから途中でペパボ社へ、そして今ではペパボ社からバトンタッチし、ブックオフグループが運営しています。

もう僕自身はサービスから離れてしまっている訳ですが、20周年ということで良い機会だし、開発当時の思いを書いてみたいと思います。ブクログに限らず、僕がプロダクトをつくる際に大切にしている「どんな世界を実現したいか」という思想・哲学のお話です。

人の本棚を覗きたい欲求

小島奈菜子さんのnoteに触発され、この記事を書き始めました。小島さんは、「個人の本棚の変遷を写真で記録するサービス」を作ろうと活動されているようです。こちらのnoteもぜひ読んでみてください。

実を言うと、20年前に僕がブクログを作ったのも、「人の本棚を覗いてみたい」という単純な好奇心からでした。僕の数少ない趣味の一つに読書があるのですが、友人宅などに遊びに行った際、必ずチェックするのが本棚です。「どんなジャンルの本を読んでいるのかな」「どんなトピックに興味があるのかな」「こんな本を読んでいるんだったら、きっとあの本も気に入るはずだ」なんて想像を膨らませながら、人の本棚を眺めるのが大好きです。

本の並べ方ひとつとっても、その人の個性や価値観が表れる。だったら、そんな一人ひとりの本棚をウェブ上で再現できたら面白いんじゃないか?そうすれば、たくさんの人たちの本棚を見ることが出来る!

そう考えたのがブクログ製作のきっかけでした。

当時はちょうどWeb2.0、マッシュアップブームの真っ只中。Googleを筆頭に各社がAPIを公開し、そのAPIを活用したさまざまなサービスが続々と登場していました。ペパボの代表だった僕も、会社とは別に、色々とAPIを駆使して個人サービスを作りまくっていました。

Amazon APIで書籍データを取得して遊んでいた時のこと。取得した書影を横並びに表示させようとしたところ、画像サイズの指定ミスで縦長の画像がずらりと並んでしまいました。でも、よく見るとそれが、まるで本棚に並んだ背表紙のように見えたのです。「本棚画像を背景にして、その上にこの画像を並べたら、まるで本棚みたいになるんじゃないか…」怪我の功名とはまさにこのこと、ここからブクログのイメージが膨らんでいきました。

本を通じた人生や感情のシェア

「人の本棚が見たい」という単純な動機から始まったブクログの開発ですが、単なる本の記録ツールやレビューサイトにするつもりはありませんでした。僕が実現したかったのは、「この本を好きなら、きっとこの本も気に入るはずだよ」というような、本を通じたコミュニケーション、そしてその先にある「本を介して、人生や感情をシェアするサービス」だったのです。

「本を通じた人生や感情のシェア」というのは、少し抽象的でわかりにくいかもしれません。もっと噛み砕いて説明します。

僕たちは誰しも、人生のさまざまな場面で本と出会います。例えば、高校生の時に出会った一冊のSF小説が、理系の道に進むきっかけになったという人がいるかもしれません。または、就職活動で悩んでいた時に、ある自己啓発本に救われたという経験を持つ人もいるでしょう。あるいは、大切な人を亡くした悲しみの中で、詩集に共感を覚えて心の支えになったなんていうこともあるかもしれません。

中学・高校と、不登校で引きこもりだった僕自身、山田かまちの「17歳のポケット」という詩画集との出会いによって、人生が大きく変わりました。それまで部屋にこもって独学でデッサンばかり描いてたのですが、「このままじゃダメだ」と東京芸大を目指して大検(高卒認定)を取得、家が貧しかったこともあり、新聞配達店に住み込んで新聞配達をしながら画塾に通い始めたのでした。

このように、同じ一冊の本でも、読者それぞれの人生や感情によって、受け取り方や影響は千差万別です。そんな「本と出会った時の背景」を共有し合うことで、単なる書評の交換以上の、深いレベルでのコミュニケーションが生まれるのではないか。それが、僕がブクログで目指していた「本を通じた人生や感情のシェア」というコンセプトです。

本棚が開くドア

例えば、ある利用者が「この本には、大学受験に失敗した時に励まされました」と書き込めば、それを読んだ別の利用者が「自分も同じ経験をして、この一冊に助けられました」と共感するかもしれません。そこから、お互いの受験時代の思い出を語り合ったり、現在の状況を交換したりと、本をきっかけにして、人生について語り合うことができるでしょう。

また、「この本に書かれていたエピソードを読んで、亡くなった祖父を思い出して涙が止まりませんでした」といった感情的な書き込みがあれば、他の利用者もつられて、大切な人を亡くした経験を共有し始めるかもしれません。そんなふうに、本を媒介にして、喜びも悲しみも、みんなで分かち合える。それが、僕の理想とするブクログの姿だったのです。

もちろん、内面をさらけ出すことはとても勇気がいることです。それはもしかしたら、自分の本棚をさらすことに似ているのかも知れない。

本棚が開くドア。思い切って自分の内面をさらすことで、同じ本を読んだ人たちの間に、心の響き合いが生まれるのではないか。そこには、単なるレビューの羅列を超えた、人と人とのやさしい繋がりが生まれるはずだと、僕は信じていました。

分断される世界

今、僕たちは情報過多の時代に生きています。インターネットの発達により、容易に世界中の情報に触れることも、発信もできるようになりました。しかし、その一方で、特にSNSの普及により、自分の興味や意見と近い人々だけをフォローすることで、情報が偏ってしまう、いわゆる「エコーチェンバー」「フィルターバブル」などはすでに広く認識されている問題ともなっています。

エコーチェンバーとは、自分と似た考えを持つ人々だけで固まることで、まるで洞窟の中で自分の声が反響するように、同じような意見ばかりが響き渡る状態を表す言葉です。SNSのタイムラインには、自分の興味関心に沿った情報ばかりが流れてくるため、知らず知らずのうちに自分の世界が狭くなってしまう。異なる意見や考え方に触れる機会が減り、多様性が失われていく。そんな中で、人と人との断絶が生まれ、社会の分断が進んでいるのではないでしょうか。

さらに、AI技術の発達によるレコメンデーションシステムの浸透も、この問題に拍車をかけています。AmazonやNetflixなどのサービスは、ユーザーの行動履歴から興味関心を予測し、似たような商品やコンテンツを次々と提案してきます。確かに便利ではあるのですが、気づかないうちに自分の趣味嗜好に閉じこもってしまう危険性もはらんでいるのです。

機能に意図を持つ

余談ですが、ブクログの開発を進める中で、僕は意識的にある決定をしました。それは、ランキングや新着機能を付けないことです。もちろん、これらの機能は新しい本との出会いを促す効果的な手段にはなります。しかし、同時に、本との出会いに偏りを生じさせてしまう可能性もあるのです。

個人的な意見としては、ランキングや新着といった機能はあまり好きではありません。なぜなら、それらは本との自然な出会いを妨げ、読書体験にバイアスをかけてしまうからです。

(ブクログに限りませんが)搭載する全ての機能には、明確な意図があるべきだと考えています。例え些細で小さな機能追加だとしても、それがサービスの哲学やビジョンに従っているか、目指す世界の実現に繋がっているのか、慎重に見極める必要があるのです。

弱いつながり

東浩紀さんはその著書「弱いつながり」の中で、こう述べています。「ネットはコミュニティを固定する。その状況から抜け出すには、環境を意図的に変えるしかない。Googleが予測できない新たな検索ワードを得るために、旅にでる必要がある」と。つまり、自分の殻に閉じこもらないためには、意識的に違う世界に飛び込んでいく必要があるといいます。

そういう意味で、本との出会いや読書は、最高の「旅」だと言えるでしょう。普段は触れないジャンルに挑戦してみたり、自分とは異なる価値観を持つ著者の作品を読んでみたり。そうやって「新たな検索ワード」を得ることで、自分の世界を広げていくことができるはずです。

そして、ブクログは、そんな「本の旅」を共有する場になりたいと考えていました。自分が感銘を受けた一冊を誰かに伝えたい。あるいは、他の読者の思いがけない本との出会いのエピソードを聞いてみたい。そんな風に、一冊の本をきっかけに人と人とが繋がることで、エコーチェンバーを打ち破る「弱いつながり」が生まれるのかもしれません。

最後に

「最近何か面白い本あった?」読書好きの友人と会うと、必ずこの質問が飛び交います。お互いのおすすめ本を熱く語り合って、「じゃあ、次はこの本を読んでみるよ!」なんて会話は、今でも尽きることがありません。

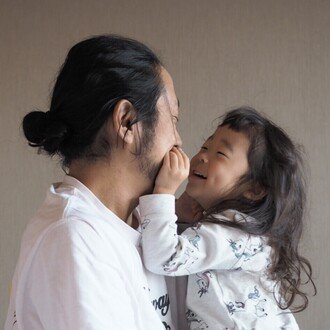

歳を重ねた今でも、相変わらず本を読むことが大好きです。読書に目覚めた子供たちにも、本だけは惜しみなく買い与え続けています。そして、子供たちが自分の好きな本について語る姿を見るたび、ブクログで目指していた「本を通じた人生や感情のシェア」を思い起こします。

20年前、「人の本棚を覗きたい」という単純な思いから始まったブクログ。サービス運営主体は変わってしまいましたが、今でも本を愛するたくさんの方々にご利用いただいています。

時代と共に移り変わる書籍の形式や読書の在り方。それでも変わらないのは、一冊の本が持つ力。本が人と人をつなぎ、新しい視点や価値観をもたらしてくれる。そんな本の可能性を追求して、何かしらまた新しいサービスを作ることが出来ないかな、なんて妄想を胸に、今日もまた一冊の本を手に取ります。

もしよろしければサポートお願いします!

コメント

2いつも素敵な文章ありがとうございます!

僕もバイアス嫌いな人間ですが、あまり理解されないことが多いので、家入さんが同じことを思ってて嬉しかったです。

でも、本のリンク先はAmazonなんですね笑

ブクログの思想に共感して、かなり前から使っています!家入さんのお考えを改めて知れて、テンションが上がっています♪