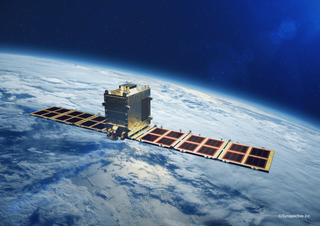

イーロン・マスクが代表を務めるSpaceXとの多数の取引実績に加え、国内でも宇宙航空研究開発機構(JAXA)から認定事業者に採択され、国際宇宙ステーション(ISS) の実験設備の活用を担うなど、宇宙分野で注目のスタートアップがある。

2017年に誕生した、日本初の宇宙産業に特化した専門商社・Space BDだ。

Space BDは売り上げも2023年度は20億円を超え、黒字化も達成。従業員数も60人を超えるなど、急成長を遂げている。

成長の過程で見えてきたのが、採用や認知に関する課題だ。同社ではこの9月に初めて採用イベントを開催した。

いまあえて採用イベントを開催する理由を突き詰めていくと、成長産業とはいえまだまだニッチな宇宙産業において、転職エージェントなどを通じた採用活動では集めにくい人材を獲得する狙いが透けて見えてきた。

企業文化の浸透と採用拡大の両取り

Space BDの採用イベントには、大手金融企業や総合商社といった一見すると宇宙産業と関連性がなさそうな企業の人材から、IT大手やフリーランスで活躍するエンジニア、大学で宇宙工学を学ぶ学生まで多様な人材が集まっていた。

実際に宇宙関連事業への転職を考えている人はもちろん、「会社から宇宙関連事業のビジネスアイデアを考えてほしいと言われて、情報収集に」という人まで、参加者の転職意向はバラバラだ。

Space BD社長の永崎将利さんは、自社の認知度がまだまだ低い中で、社名に込めた「ビジネスディベロップメント(BD:事業開発)」をアピールすることに加えて、

「採用の強化は5年後、10年後も戦略の根幹になり続けます。いい人に来てもらい、長く働いてもらう。その間もまた成長していこうとすると、文化づくりが必要になる。その交差点を考えて、今回は自社でやっちゃえと」

と採用イベントを実施した背景を語る。

急成長を遂げるスタートアップにおいて、自社のビジネスのスタンスや、企業文化をしっかりと浸透させながら採用を拡大することは最重要タスクの一つだ。ただ、その両立は簡単な話ではない。

「採用しても定着せず」の苦い過去

実は、永崎さんには苦い過去がある。

2021年にSpace BDで10億円の資金調達を実施した際に、給与レンジを上げて高度な人材の採用を進めた。ただ、マネジメントの観点からうまくワークさせることができず、結局定着することはなかった。

永崎さんは、

「言葉としては『梁山泊(りょうざんぱく)』とか『一騎当千』という表現を使っていて、めちゃくちゃ優秀な人を集めて、その人たちが活躍してくれれば、結果として組織ができると思っていたんです」

と、当時の組織づくりに対する考え方を振り返る。

かつてのSpace BDは、社長の永崎さんをトップに他の従業員はフラット型の「文鎮型組織」だった。小規模な組織で目も行き届き、やるべき課題もはっきりしていたため、十分その体制で回っていた。しかし、採用した人材に対して、働き方の質も量も、永崎さん自身のプレイスタイルを押し付けてしまっていたという。

「(その失敗を経て)何か根本的に見直さないといけないと思いました。立ち上げ期は創業者の腕っぷしでなんとかこじ開けるんだけど、ある程度までくると今度はチーム戦にしていかないと、安定しない。これはもう歴史が証明している話です」(永崎さん)

ただ、いざ組織化しようにも課題があった。当時の社員は年齢層が比較的若く、前職でマネジメント経験のある人材が少なかった。

若手の「お手本」人材、どこから採るか

プレイヤーとして優秀でも、異なるスキルセットが求められるマネージャー業務でうまくワークするとは限らない。とりわけ、宇宙業界では政府機関やJAXAといった公的機関や大企業との連携が重要となり、「若いスタートアップ」としてのやり方だけでは対応しきれない複雑さもある。

Space BDでは、こういった「ギャップ」を埋めるために、いわば若手の「お手本」になるマネジメントスキルを持つ人材も、ここ数年で採用するようになっていった。組織づくりを念頭に置いた採用にシフトしたのだ。

2023年4月には、元三菱商事執行役員で長年宇宙関連の事業に携わってきた安野健二氏が加入するなど、宇宙産業への熱意も、マネジメントスキルも持つシニア人材も加入するようになった。

いま永崎さんが求めているのは、まさにそういった「プロマネ人材」に尽きるという。

「コミュニケーションに長けて、自分で模索できる人がいいです。自分で考えをひねり出して、仮説を整理して、プロジェクトが動き出したらいろんな人を巻き込んで気持ちよく仕事してもらうような」(永崎さん)

ただ、こうした人材を採用するのであれば、むしろ転職エージェントなどを活用して一本釣りする方が良さそうにも思える。

もちろん、Space BDではエージェントを活用した採用活動も実施している。ただ、会社への理解、宇宙産業という未踏領域を突破しようという熱意を兼ね備える人材を見つけ出すのはそう簡単ではない。

「もっと勝負していくために人を増やそうとしている中で、会社本来の魅力を訴求できていないのであれば、すごくもったいない。

いまでは3年前なら絶対にうちに来てくれなかったような人も採用の窓口まで来てくれるようになり、成長がちゃんと(外部に)伝わっている側面はある。エージェントを使っても同じ結果になる可能性もあるとは思いますが、採用は強化してもしすぎることはないと思っています」(永崎さん)

採用イベントを通じた人材獲得には、副次効果もある。

宇宙関連産業への就職支援プラットフォーム「スペジョブ」などを運営するSpaceConnectの西田佳史代表は、転職エージェントを介してマネジメント経験のある人材を採用しようとすると、スキルはあっても給与条件で折り合わない人材を紹介されるなどして、採用の確度が低下しているケースがあると指摘する。

採用イベントにまで来る人材は、宇宙産業に対する興味はもちろん、自分のスキルを宇宙産業という新しい領域に生かすことにモチベーションを持ってる人も多い。スタートアップ側でも採用可能な給与レンジでマッチできる点から、一部の企業では採用イベントを開催する動きがあるという。

Amazonセール開催中/ PR

秋のおすすめセールアイテム3選

.jpg?w=320)

.JPG?w=320)

.jpg?w=200)