【期間限定公開】宿泊施設に備えて欲しい防災のこと〜令和6年能登半島地震の経験から〜

2024年1月1日能登半島地震を経験した私(当日対応したスタッフ)から、次起こるかもしれない被災地への引き継ぎがあります。

宿泊施設業務に従事している方、商業施設などで避難場所になりうる方には是非一度ご覧いただきたいです。

事務所レイアウトの見直し

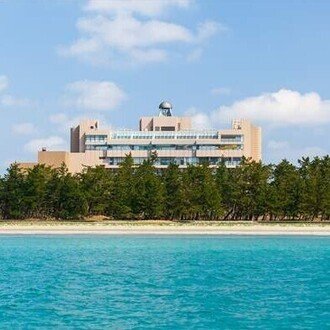

珠洲ビーチホテルは昨年も地震による被害を経験し、防災に関するミーティングやシミュレーションを行ってきました。

その中で、「防災ヘルメット」「懐中電灯」「手回しラジオ」などを備えてきました。

しかし、事務所内の家具が大きく動き、倒れたことにより、取りに行くことができませんでした。

キャビネには転倒防止対策(突っ張り棒)をしていたのに、倒れてしまいました。

〜防災グッズは入り口付近に〜

上階への備蓄

今回の地震で「大津波警報」が発令され、フロントや事務所がある1階には滞在できませんでした。

実際被災したら、お客様が避難されるのは上階になることが多いのではないでしょうか。

スタッフが滞在することが多いフロントや事務所には、すぐに動くための防災グッズ(ヘルメット・懐中電灯・安全靴など)を設置し、避難した先で使う防災グッズ(懐中電灯・手回しラジオ・防災トイレなど)は避難場所を想定した場所に設置しておくことをお勧めします。

防災グッズを置く、パントリーの整理も忘れずに!

〜防災グッズは上階にも〜

避難所の確認

珠洲ビーチホテルは津波の避難場所に指定されていますが、その後の避難滞在を想定したいわゆる避難所ではありませんでした。

元々の想定が、近隣の市役所職員が住民の避難誘導を行うはずだったのですが、誰も来れなかったため私が行いました。

なので、市役所職員が来なかった場合、津波警報が解除された後の移動をどうするかを想定していませんでした。

今回は幸い津波が来ず、車が無事な方が多かったため、ご自身で移動していただいたり、車がない方は同乗していただいたりして、近隣の避難所まで移動していただきました。

そもそもがこんなに長時間(一晩)避難場所として大人数が滞在することを想定していなかったので、いろいろその場で判断しなければならないことが多かったです。

マニュアルはどんなに作り込んでも、実際の被災で必ずしも役立つとは限りません。

結局のところ、臨機応変に対応できるスタッフが1番の財産かもしれませんね。

避難所も被災して場所が変わるケースがあります。

地域の方とのコミュニケーションは絶対に必要です。

一度、地域に自主防災組織が存在するか、存在するなら本部長の連絡先なども確認しておくと安心です。

〜近隣の避難所の位置を確認〜

最少人数での避難訓練の実施

宿泊施設は24時間交代勤務のため、必ずしも責任者が建物の中にいるとは限りません。

そのため、震度に応じてホテルに集合するスタッフを決めていました。

今年の地震では物理的に来れなかった社員ばかりでした。(道路が陥没し通れない、高台へ避難する車で通れない、そもそもが大津波警報で海のそばまで来るのが精神的に負担など)

さまざまな災害の避難訓練を行っていると思いますが、たくさんスタッフがいることを想定しているケースがほとんどかと思います。

施設内に最小人数で勤務する際の避難訓練も行うといいと思います。

避難経路も当初の動線が、壁の崩れやガラス破片の散乱で使えなかったので、複数の経路を想定しておくのもいいと思います。

被災時は責任者との電話連絡が難しいケースも発生します。

スタッフに権限を与えるというルールも共有してもいいかもしれません。

その時必要なものを避難者に無償提供する必要がある場合もあります。

着の身着のままで避難してきた方に、スリッパや丹前を着て行ってもらったり、売店にある必要な物資(私のケースでは生理用品や消耗品など)を持って行ってもらったり。

私のケースでは支配人不在の中、翌日食料などの物資を避難所に無償提供しました。

支配人とはすぐに連絡が取れ、即答で了承してくださったのですが、連絡が取れず許可が出なかったら弁償しようと思うほど、当時は切羽詰まった状況ではありました。

責任者が安全な場所にいるとは限らないケースも想定し、社内でのルールを決めておけば、現場の動きがスムーズになります。

〜少人数での避難シミュレーションを〜

おすすめの防災グッズ

いざ防災グッズを備えるとなると、具体的に何をどのくらい備えるべきか迷うところです。

経験上、これだけは備えておくべきというものをリストアップします。

この想定は一定時間滞在する津波避難場所としてです。

・防災トイレ

トイレは1番最初に問題となりました。

配管がどうなっているか分からない、断水しているので流せないという状況でしたが、リクエストは1番早く、決断しなければなりません。

私のケースでは、4F客室に避難したため、トイレを使うだけの部屋を決め、使用してもらいました。

汚物が溜まると配管を流れていくのですが、紙をゴミ箱に捨ててもらえばよかったと後悔しています。

・非常用バッテリー

今回の被災でリクエストが多かったのが「スマホ充電」でした。

法定の非常用発電機を設置していたため照明は付いていたので、電気が通電するものだと思い、避難者が充電しようとするけど出来ないというのを、たくさん質問され、都度説明しました。

上記で説明した通り、ラジオはキャビネの下で、停電のためTVも見れず、避難者は情報をスマホから得ていたため、何度も何度も充電したいというリクエストを受けました。

・懐中電灯、ランタンなど

トイレを利用する際、照明がなく困ることが多かったです。

スマホのライトを使ってくださいとお願いしましたが、高齢者は操作がわからず、バッテリーをセーブしたい人もいて、その手に持っている懐中電灯を貸してくださいと言われることも。

避難誘導する私が懐中電灯を手放してしまうと、そこから動くことができません。

避難してくる高齢者の階段サポートもしなければならなかったので、お詫びしてそちらを優先しました。

ロビーは窓ガラスが割れ、玄関はブロックが散乱した状態で、足元を照らすランタンなどがたくさんあればよかったと思います。

精神的な安心にもつながったかなと思い、備えが甘かったことを後悔しました。

個人的な余談

振り返ると、意外と「飲料水や食料」のリクエストがなかったと気付きます。

実は私も、避難所に食料を運んだ後、救援部隊が雨風凌げる場所を探していると連絡を受けて、急遽受け入れを開始し、ホテル内に1週間泊まり込むことになったのですが、自分の飲料水や食料を確保することを忘れ、ほとんど飲まず食わずで過ごしました。

災害時は食欲が麻痺するケースがあります。

そんな中、自衛隊さんが食料を届けてくれた日の心の安らぎを忘れられません。

お腹が空いているわけではないのに、とても安心し、自分がほとんど食べていないことに気付いたのです。

発災当日、誰からもリクエストはなかったけど、売店にある飲み物を配ったり、子供にお菓子をあげたりしたことが、同じように安心感を与えられていたらいいなと思いました。

クレーム対応もしました。

他の避難所には看護師さんもいるのにここにはいないのはおかしいのではないか、市役所とちゃんと連携しているのか、大部屋に押し込められて酸欠になるのではないか、毛布が足りないなんて想定が甘いのではないかなど。

今振り返ると、避難者の不安を和らげてあげられるような対応ができていなかったんだろうなと深く反省しています。

もっと余裕を持って対応できていれば、不安に思わず、クレームをいうような精神状態にはならなかったのではないかと。

きっと私は、余裕がない顔をしていたんだろうなと思います。

これを読んでくださっている人に「同じ立場になったら余裕を持って避難者の対応をすべき」なんて言うことはできませんが、クレームがあっても「あなたは悪くないよ、避難者も悪くないよ。みんな精一杯だよ。」と寄り添いたいです。

最後に、現在の珠洲ビーチホテルについて余談です。

2024年1月1日以来、珠洲ビーチホテルは一般営業を行なっていません。

安全性が確保されていないため、現状のリスクを理解でき、納得していただける復旧復興に関わる方々のみの宿泊のみで臨時営業を続けている状態です。

入浴困難者のために大浴場利用が再開したりと、前に進んでいるように見えますが、このような大きな建物の修繕には長期的な時間を要すると思われます。

安全性に不安があったり、通常営業を行うには不足した部分が多い中で、お客様をお迎えするのは難しく感じております。

従って、この臨時営業という形しか出来ないと判断し、当面(おそらく長期的に)一般営業は行いません。

そんな中で、今までこのブログを書いてきた私も、会社都合で退職となりました。

このブログでは、一般営業していた頃の珠洲ビーチホテルのご案内や、震災前の珠洲の観光スポットの紹介をしてきましたが、現在のものとはかけ離れた内容になってしまいました。

私個人が立ち上げたブログなので、引き継ぐのも混乱してしまう可能性があり、ある程度の期間が過ぎたら削除する予定です。

同じく、各SNSに関しても同様に、前任者から引き継がれてきたものは残しますが、投稿の削除なども検討しています。

これまでたくさんの方々にブログを見ていただき、ありがとうございました。

思いを綴ると長くなってしまうので控えますが、今後の珠洲の復興にこれからも心を寄せていただくと嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

コメント