コロナ禍でもアウトドア業界は好調で、流行語大賞やヒット番付にも登場するなど空前のキャンプブームだ。その立役者の一つと言われる漫画『ゆるキャン△』のアニメ第2作『ゆるキャン△ SEASON2』が1月7日から放送される。

キャンプの魅力とキャンプを満喫する女子高生たちの日常を描いたこの作品。第1作目(2018年放送)はBlu-ray/DVDもヒットし、原作の累計発行部数は450万部を突破。モデル地となった山梨県のキャンプ場や観光地に“巡礼”する人も生まれた。

いかにしてアニメ『ゆるキャン△』はヒットしたのか。堀田将市プロデューサーは『ゆるキャン△』の世界をアニメーションで表現する上で「制作スタッフには2つのことを“禁止”した」と語る。ヒット作の知られざる制作秘話を堀田さんに聞いた。

『ゆるキャン△』が「いいアニメになる」と確信したわけ

アニメ『ゆるキャン△』シリーズを手掛ける堀田将市プロデューサー。

撮影:ERIKO KAJI

——アニメ化を提案したのは原作『ゆるキャン』の連載が『まんがタイムきららフォワード」』2015年7月号(芳文社)で始まってすぐの頃だったと伺いました。

今でもよく覚えていますが、僕が初めて読んだのは連載の2話目でした。

正直、その時点ですでに「アニメにしよう」と息巻いたのですが、一旦落ち着こうと思いまして(笑)。1話が載っている『フォワード』を探し出して読んで、改めて確信しました。「これは間違いなくいいアニメになるだろうなあ」と。

——「いいアニメになる」と確信させたものは何だったのでしょうか。

僕自身、それまでに『ご注文はうさぎですか?』や『ハナヤマタ』『あんハピ♪』など、芳文社さんのコミックが原作となったアニメに関わらせていただきました。

その中でも『ゆるキャン△』には、他とはまた違った特殊な匂いを感じました。特に1話目に描かれていた富士山の景色。美しいタッチで描かれていた、あの絵が心に刺さったんです。

「癒やされる」だけではない、心がムシャクシャしていても、スッと入ってきてくれる奥深い作品だなと思った。そこが決め手でした。

『SEASON2』のテーマは「旅」。それはキャンプであり、人生

——ヒット作となった第1作に続き、2021年1月には第2作となる『ゆるキャン△SEASON2』が放送されますね。『SEASON2』の世界観ですが、特報映像では、なでしこがソロキャンプに興味を持つセリフがありました。

今回のテーマは「旅」。(2作目の)キャッチコピー「ココロは止まっていられない。」のとおり、なでしこやリンを中心に、彼女たちの心の成長過程を描いていきたいと思っています。

加えて、『SEASON2』にはこんなキャッチコピーを作りました。

「さみしいも、たのしい。」

「たのしいも、さみしい。」

——第1作目のキャッチコピー「晴れてよかった。」「きっと、そらでつながってる。」とは印象の違う言葉ですよね。

『ゆるキャン△』のチームは、作品作りに入る前に必ずテーマを設定するんです。そのシリーズで描くべきことを見つけ出すんですね。これが毎回、たいへん苦労します。

そしてキャッチコピーはそのテーマを代弁する役割を担っています。

当然、『SEASON2』でもテーマを見つけるところから話し合いをスタートしたんですが、やっぱり難航しましたね。

必死で探っていく中で、監督が言っていたのは、「第1作目の物語は、この子たちが集まって友達になることと、新しい世界を知ること。これは、やりきれたはず」。

では、『SEASON2』はどんな物語なのか。全部言うとネタバラシになってしまうので……ひとつだけお伝えすると、「一度友達になった子たちが、少し離れていく」です。

誤解させたくないのですが、「離れる」と言っても、決してケンカ別れとかではありません。彼女たちそれぞれが「自分は何をしたいのかな?」を考える時間になるんですね。

それを我々は「旅」という言葉で表現することにしました。

もちろん基本的に原作準拠です。このキャッチコピーも「さみしさも楽しむもの」という、原作の5巻のセリフに由来します。

みんなでキャンプをすることが好きな子も「ソロキャンをしてみたいな」と思ったり、あるいは第1作目ではなかった組み合わせでキャンプに行ったりすることもあるわけです。

「かわいい子には旅をさせよ」ではないですが、彼女たちが、日々どんなことを考えているのか。一人の人間として、なでしこやリンたちが立って歩いていける物語にしていきたいなと思っています。

——青年期における自我の形成、他人との距離感のとり方、心の機微のゆらぎは、視聴者にも共通体験がある部分がありそうですね。

登場人物たちが互いに少し距離をとることで『ゆるキャン△』という作品のバランスが保たれるのではないかと考えています。

ご覧になった方も「自分にもこんな時代があったな」とか、登場人物の「こういうところ好きだな」というシーンがあるといいな、と願っています。

家族とご飯を食べている風景、久しぶりに祖父母と会ったときの気持ち、数年ぶりに会った友達の姿を見て湧き上がった気持ちとか。そういう些細な感情をちょっとつつけるような作風にしたいなと。

もちろん、やりすぎるとやはり『ゆるキャン△』らしくなくなってしまう。「(演出が)濃い」と言われると、まず何よりも作品に嫌われてしまいます。

なるべくやりすぎない、言い過ぎない。でも、以前よりは半歩踏み込んでみる。そこが第1作目とは違うチャレンジかもしれないです。

『ゆるキャン△』の世界を描くために禁止した「2つ」のこと

『ゆるキャン△』ティザービジュアル

© あfろ・芳文社/野外活動委員会

——『ゆるキャン△』に出てくる登場人物は、確かに仲良しです。だけども、“仲良くしなければいけない”という、ある種の強制力が働いているような関係ではないんですよね。きちんとした「個」がある。

実は『ゆるキャン△』制作の場で、僕が禁止したことが2つあるんです。

一つは「相手を褒める時に“かわいい”と言わせない」。そして、「安易な抱き付きをさせない」です。

例えばなでしこが「リンちゃんかわいい!」と言ったり、テンションが上がって抱きついたりしちゃったら、その瞬間このアニメのジャンル、あるいは「見方」が確定してしまうじゃないですか。それは避けたかった。そもそもそんな描写、原作の時点で存在していないんですけれど(笑)。

でも僕みたいな凡人は、うっかり入れたくなっちゃったりするわけです。それを自ら禁止したんですね。

その代わりにセリフや間合いを工夫して、『ゆるキャン△』らしいものを生み出そうよ、と。1作目3話の「起きなよ、なでしこ」なんてセリフはその最たる例です。

それがあって、「生っぽい人間関係」を描くことができたんだろうなと思います。

だから今回は、彼女たちも、観た人も、自分の心に向かって問いかけたり、思案していく…そんなものにしていきたいな、と。

キャンプはあくまで物語の「狂言回し」

——『ゆるキャン△』では初心者の目線からキャンプの魅力や実用的な知識も盛り込まれています。「きらら系」(芳文社発刊「まんがタイムきらら」を中心に系列誌の作品)と言われる「登場人物のかわいさ」を存分に伝える「日常系」(登場人物が過ごす日常を描写するジャンル)とは、また少し違った魅力があります。

こと『ゆるキャン△』に関して言えば、キャンプはいわば「狂言回し」。作品を彩るギミックの1つなんだと考えています。

この作品の魅力は、その確たるギミックに支えられたユニークなキャラクターと物語です。

なので、映像化する上ではこのバランスを徹底するように企画しました。具体的には、物語とキャンプの割合は6:4ないし5:5。「キャンプばっかり」という印象にはしたくなかったんです。

極論を言えば、はじめから「キャンプアニメ」あるいは「日常アニメ」と限定してしまうのはなんとしても回避したかった。

どちらも内包させておきたかったし、キャラクターと物語、つまり『ゆるキャン△』という作品全体を好きになってもらう、そのために欠かせないものがキャンプなのだから、それはそのとおりに活かそうと考えました。

——たしかに『ゆるキャン△』では「キャンプ」を通じて、思春期の彼女たちの心の成長が描かれています。

念頭に置いていたのは、「面白い物語を作れるか」の一点です。さらに『ゆるキャン△』の場合は、キャラクターたちの心の動きをしっかりと描きたかったんです。

監督を京極義昭さんにお願いしたのも、そこが理由です。演出家としても抜群の方ですが、写実的というか、現実的というか……とにかくフィールドワーカーなんですよ(笑)。

『ゆるキャン△』は、「きららで」「かわいい女の子が出てきて」「キャンプで」と、いわゆる王道的な日常系アニメの要素を含んでいます。でもそういう作りにしたくなかった。

要するにアップショットを多用するアニメにはしてはいけない。京極さんなら、いいシーンこそカメラを引いて、その空間ごと描いてくれるはずだと思いました。

結果的に、キャラクターと空間をたっぷりと使って物語と心の機微を映し出す、素晴らしい演出を披露してくれました。

アニメの本質は「見えぬもの」にこそある

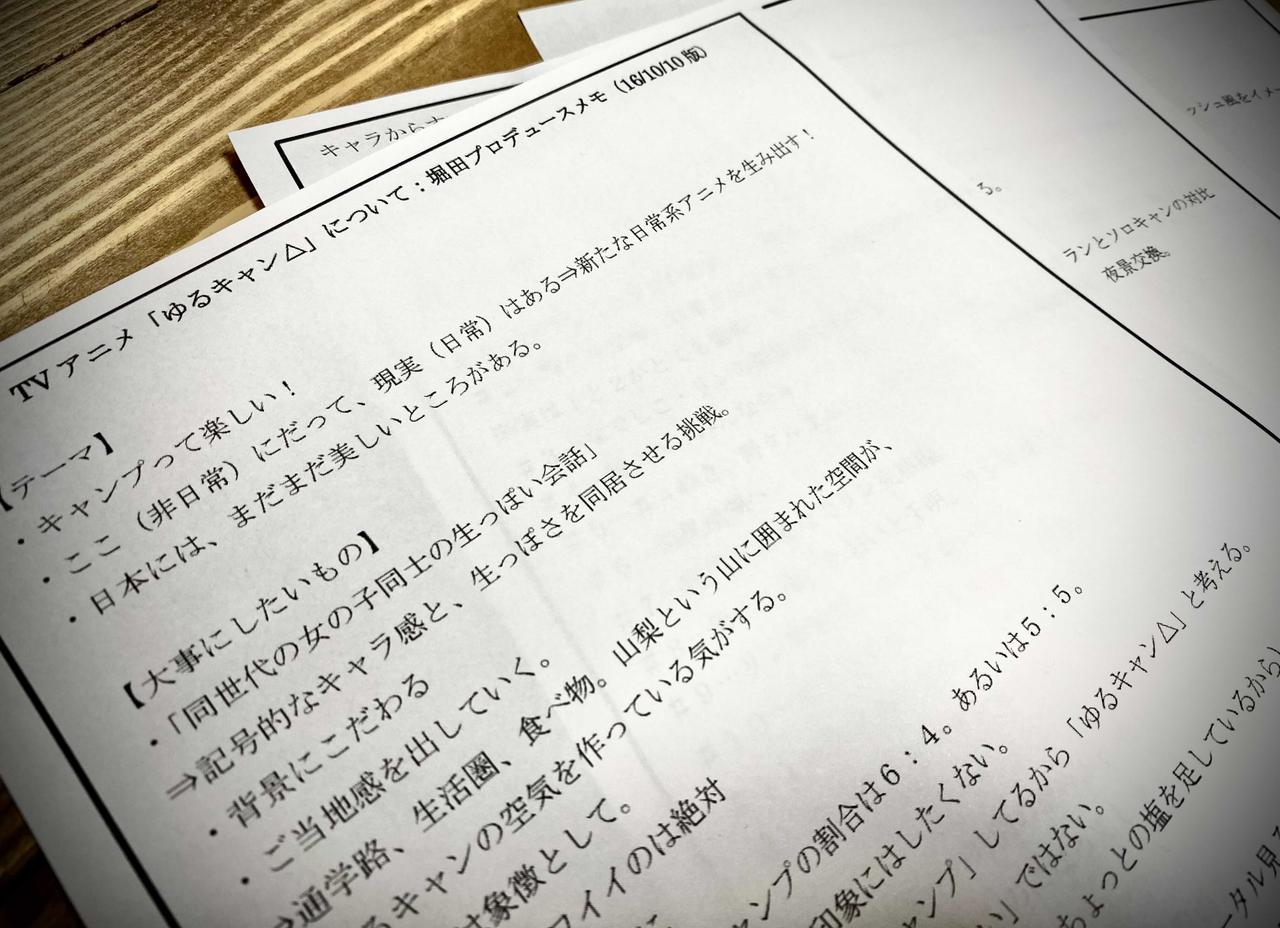

——作品のテーマのバランスに気を配っていたことは、堀田さんが書かれた企画書からも窺い知ることができます。あらかじめ3つのテーマが決まっていた。この3点に絞ったのはなぜでしょうか。

・「キャンプって楽しい!」

・ここ(非日常)にだって、現実(日常)はある⇛新たな日常系アニメを生み出す!

・「日本には、まだまだ美しいところがある」。

単純に、その作品で「最も目玉になるだろうな」と考えた部分を強く押し出したからです。

ただ、表面に見えているものだけを引っ張り出しても、それが作品の本質であるとは限らないんです。むしろ「見えないもの」こそが本当の意味で重要だろうと思いました。

ここの認識が結構、スタッフ同士でもずれたりするんですよね。なのでその「見えないもの」を可視化して、全員が共通認識を持てるようにしたかったんです。「この作品は、これだ」ということを。

『ゆるキャン△』ではキャラクターの魅力や個性。加えて「キャンプ」と「日常」がしっかりと切り分けられて描かれているところ。そして日本の美しい自然風景……。

この3つがこの作品の「深淵」なんだろうという気がして。これらをしっかり狙っていこうと京極監督や(脚本の)田中仁さんたちともすり合わせていました。

余談ですが、この中で僕が一番拘りたかったのは日本の美しさ、かもしれません。自分たちにとっての「ローカル」を突き詰めたかったんですよね。

アニメだからできた「間」と「間」を描く物語

——原作モノをアニメ化する際には特有のプレッシャーがあるかと思います。『ゆるキャン△』ではどういったところに気を付けましたか。

作品のトーンとルールをきちんと決めることです。

「原作をちゃんと映像化したい」というスタイルは京極監督やライター陣とも相談して最初から貫きました。これはマンガをそのままアニメにするという意味ではなく、紙と映像の媒体の違いを認識して、映像としてちゃんと出力しよう、ということです。

アニメで最初にその作業をするのは脚本作り、いわゆる「ホン打ち(脚本の打ち合わせ)」の場です。僕はここに全精力をかけて臨みます。

なぜかというと、プロデューサーのやりたいことを高純度のまま吐き出せるのは、脚本だけなんじゃないかと思ってしまっているから(笑)。

それに、この場には監督、脚本家、プロデューサー、原作と、作品の根幹を担うメンバーが一同に会するので、作品の熱を上げていくにはもってこいの時間なんです。

なので『ゆるキャン△』では、まずは最高のホンを作ろう!というところから始めています。いいホンさえできれば、そこからはプロダクションの腕の見せ所だと京極さんも度々仰っていました。

そういえば先日、京極さんが「SEASON2のシナリオも素晴らしい、だから今は詰将棋を解いているような気分だ」と言っていました。ようするにここから先、自分は一手も間違えずに王手を目指さなきゃいけない、という(笑)。

そんな脚本作りで僕は、原作のストーリーにおける「間(あいだ)」を意識しました。物語の展開だったり、キャラクターの感情の機微だったりを少しアニメナイズ・ドラマナイズしたり。

セリフの間と間、シーンの間と間とか、あfろ先生が原作では敢えて間引いているところがきっとある。そこを脚本作りの中で呼び起こした。アニメの1作目で度々挿入されるオリジナルシーンやセリフは、その産物です。

オリジナルシーンを入れるということには様々な意見がありますが、こと本作については、アニメナイズ、つまり映像としてちゃんと流れを作ってあげれば、より『ゆるキャン△』の世界が広がるかなと考えました。

その上で1話、1話にも見どころがあるアニメにもしたかったんですね。

──『ゆるキャン△』には、いわゆる“消化回”がないとよく言われますよね。全話に見どころがある。

そう言ってもらえるなら嬉しいです。でも、これは僕がアニメーションの世界で経験した失敗が背景にありまして(笑)。

というのも、過去に携わった作品の中に、「この話って、何が言いたかったんだっけ…?」と思ってしまったことが何度かあって。シリーズ全体としてはもちろん面白いんだけど、とある話数だけよくわからないものに仕上がってしまった。

なぜだろうとずっと考えていたんですが、プロデュースの師匠に「脚本には作法がある」と指導を受けたことでようやく原因が分かりました。結局、脚本の読み方がわかってなかったんですよ。

それで一から勉強して、「各話で必ずヤマを作って、ここに持っていきたいというシーンを作ろう」「それが全12話でつながってくるような大きな流れを作ろう」と心に決めました。

こうすることで、『ゆるキャン△』の放送終了後にDVDや配信サービスで見直そうと思ったときに見たい話数をパッと選んでもらえるようにもなりますから。

例えば「あの坦々餃子鍋の回を見たい」と思ったら3話を見ればいい……ということですね。

なのでシリーズ構成の段階から「この話はこういうことをしましょう」「ここが重要なので、ここに向かっていきましょう」ということを常に話し合っていました。

アニメ制作側の「邪念」は入れないように…

──“萌え”だけに拘泥せず、初心者目線でキャンプ知識なども盛り込まれたりしたのも『ゆるキャン△』の魅力だと思いました。

あfろ先生が描く原作でのキャンプの描写って、とても楽しそうなんです。そこをしっかりと活かしたかった。

逆を言えば、アニメ制作側の邪念で「キャンプって、こういうところがいいよね」みたいなのをガンガン入れてしまうと、それは原作と違う言葉になってしまう。そうならないように気をつけました。

それはキャンプ描写だけではなく、キャラクター描写でも同じです。必要以上にかわいくしてしまったら、甘くなりすぎて、なんだか胃もたれを起こしちゃいそうじゃないですか?

何より、お客さんに見てもらうハードルも格段に上がってしまうと思ったんです

僕としては登場人物や、キャンプが魅力的に見える部分の“隙間の物語”をきちんと描くことを心がけたかったし、「とにかくキャンプにこだわればいい」「とにかくキャラがかわいければいい」という単純な解釈にはならないよう、スタッフ全員で細心の注意を払っていきました。

原作でも、彼女たちはただひたすらストイックにキャンプをやっているわけではありません。

その行間でキャンプをするために準備をしたり、キャンプ用品を買うためにアルバイトをしたり、そんな日常が実は面白いのではないかと。

だからといって、キャンプ描写にも手抜きはしません。

実際に制作チームでモデルとなった地域にロケハンに行ったり、キャンプ場に行ったり。キャンプはキャンプできちんと描くことを監督たちが選んでくれたおかげで、あれだけ魅力的なアニメーションになったんですよね。そういう意味で、スタッフの皆さんがストイックでした。

この「キャンプ」という要素と「日常」がうまくハマれば、アニメの世界と僕らが今、生きている世界もつながると思ったんですね。

——「つながる」といえば、『ゆるキャン△』の世界観を伝えるものとしてキャッチコピーの力は見逃せません。第1作目の「きっと、そらでつながってる。」という言葉もグっと来ました。

もともとこのキャッチコピーは5枚の『オフショットイラスト』に載せるために書いたものでした。

登場人物たちが日常を過ごす空は、たとえ別々の場所にいても同じ空です。そして、僕らが見上げているこの空の向こうに、もしかしたら彼女たちがいるかもしれない。

「みんな、全部、一緒で、つながっているんだ」という感覚は、時代をつなぐ空気としてあればいいなと思っています。

(聞き手・編集・構成:吉川慧 撮影:ERIKO KAJI)

夏を乗り切るおすすめ商品

ピックアップ3選