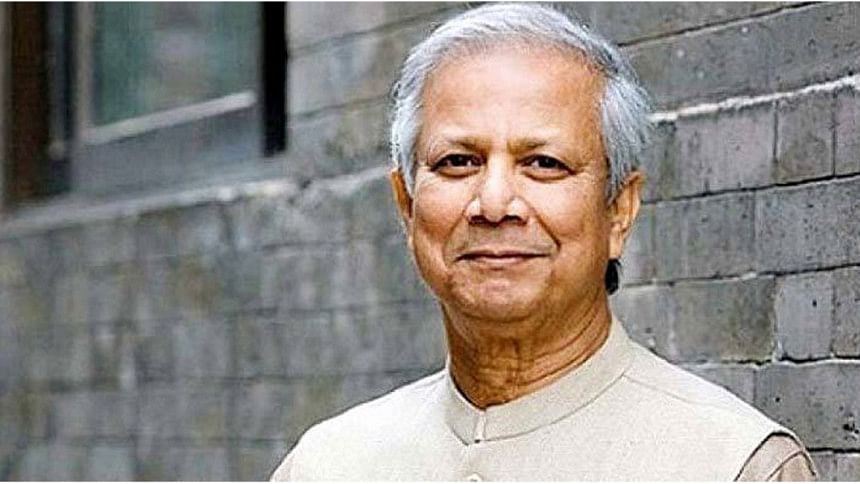

মুহাম্মদ ইউনূস যেভাবে আমাদের হয়ে ওঠেন

সেদিন ছিল শুক্রবার। ২০০৬ সালের ১৩ অক্টোবর। ওই বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করে নরওয়ের নোবেল পিস প্রাইজ কমিটি। পুরস্কার পান ক্ষুদ্রঋণের জনক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক। দুপুরের পরপরই সবাই জেনে যায় সেই খবর, বিদ্যুৎবেগে। হাওয়ায় হাওয়ায় রটে যায় সেই আনন্দ বারতা ছাপান্নো হাজার বর্গমাইল জুড়ে।

আমরা তখন হাজির ছিলাম পান্থপথ বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্সের সম্মুখভাগে। উপলক্ষ, তারেক মাসুদ পরিচালিত 'অন্তর্যাত্রা' চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শো দর্শন। পেশাগত সূত্রে আমি তখন দৈনিক সংবাদ-এ। ততদিনে তিনি 'মাটির ময়না' নির্মাণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে পেয়েছেন প্রভূত খ্যাতি। তারও আগে 'মুক্তির গান' ও 'মুক্তির কথা'য় নতুন প্রজন্মের কাছে হাজির করেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের অজ্ঞাত ও লুপ্তপ্রায় সব অধ্যায়। তার আগ্রহ ও অনুরোধেই ছুটির দিনের দুপুর শেষাশেষি বিকেলে বসুন্ধরায় হাজির হওয়া।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তির খবরটা প্রথম জানান আমাকে তারেক ভাই। এমন হাসির আবীর রাঙা মুখে বলছিলেন যে সেই স্মৃতি কখনোই বিস্মরণের নয়। ওরকম হাসি ছড়াতে তাকে দেখিনি কখনোই। কোনো শব্দ নেই, শরীরও দুলছে না—অথচ তনু-মন জুড়ে পুরো শরীর হেসে উঠছে।

তারপর আমি যেদিকে তাকাই দেখি, সবাই হাসছে। হাসছে করিডোর, স্টার সিনেপ্লেক্স, বসুন্ধরা সিটি। সবার মাঝেই তখন নীরব হাসির বান ডেকেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ মুহূর্তে পুরো বাংলাদেশ হাসছে।

এ কারণে এটাও অনুমিত হয় যে আজ এ মুহূর্তে পৃথিবীর যে প্রান্তে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে, সবাই হাসছে এবং ভাগাভাগি করে নিচ্ছে জাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হওয়া অবিস্মরণীয় এই আনন্দ মুহূর্তকে। আজ রাতে যার যার মতো করে সবাই এই প্রাপ্তিকে উৎসবে রূপ দেবে, বিশেষভাবে স্মরণীয় করে তুলবে।

সেদিনের সেই অনুমান ও প্রত্যাশা যে একবিন্দুও অমূলক ও অসার ছিল না, পরবর্তীতে হুমায়ূন আহমেদের লেখায় এরকম একটা সাক্ষ্য খুঁজে পাই। তিনি লিখেছেন, 'অধ্যাপক ইউনূস যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন আমি নাটকের একটা ছোট্ট দল নিয়ে কাঠমুন্ডুর হোটেল এভারেস্টে থাকি। হোটেলের লবিতে চা খাচ্ছি, হঠাৎ আমার ইউনিটের একজন চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। সে বলছে, স্যার আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি। স্যার, আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি।'

'সে বলেনি, অধ্যাপক ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সে বলেছে, আমরা পেয়েছি। অধ্যাপক ইউনূসের এই অর্জন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্জন।' 'আমার মনে আছে এই আনন্দ সংবাদ শোনার পর আমি শুটিং বাতিল করে উৎসবের আয়োজন করি। সেই উৎসবের শিখা আমি বুকের ভেতর আজও জ্বালিয়ে রেখেছি।'

'দেশের বাইরে যখন সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে যাই তখন আগের মতো হীনম্মন্যতায় ভুগি না। কারণ এই সবুজ পাসপোর্ট অধ্যাপক ইউনূসও ব্যবহার করেন।'

তারেক ভাইয়ের পাশে থেকে কেউ একজন বললেন, স্বাধীনতার পর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আজ। আমি মনে মনে বললাম, বাঙালির ইতিহাসেও নয় কি? তর্কে গেলাম না। কারণ, তর্ক করে এই আনন্দ মুহূর্তটাকে ম্রিয়মাণ করতে চাই না।

স্পষ্ট মনে আছে, সেদিনের 'অন্তর্যাত্রা'র প্রদর্শনী সবার জন্যই অন্যমাত্রার আনন্দদায়ক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। তার নোবেল পাওয়ার ঘটনা, প্রিমিয়ার শোর আনন্দের সঙ্গে যোগ করেছিল বিশেষ মহিমা ও মর্যাদা। সেদিন সত্যসত্যই মনে হয়েছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূস নন, আমরা নিজেরাই বুঝি অর্জন করেছি নোবেল লরিয়েট হওয়ার গর্ব ও গৌরব। আমরা বিশ্বসভায় এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গেছি যে আমাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার, মানবাধিকারের চর্চা—সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার যে স্বপ্ন ছিল তা বুঝি আর কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। 'আমরা করব জয়'—এই প্রত্যয় সেদিন গভীরভাবে বেজে উঠেছিল আমাদের মনোজগতে, চিন্তা ও চেতনায়। বঙ্গবন্ধুর সেই কণ্ঠ অনুরণিত হয়েছিল বাঙালির হৃদমাঝারে—'আর দাবায়ে রাখতে পারবা না'।

২০০৬ থেকে ২০২৪—মাঝখানে গড়িয়ে গেছে অনেক সময়। অনেক কিছু বদলেছে, বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। অধরা রয়েছে কেবল আমাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। তবে এ কথাও সত্যি, ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে, তার অর্জনকে ঘিরে যে আনন্দ, তা ম্লান হয়নি। ভাটা পড়েনি সেই গর্ব ও গৌরবে। একটা ঘটনায় সেটা বুঝতে পারলাম পরিস্কারভাবে। সেটা বলব এই লেখার শেষাশেষি।

সত্য যে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে অসূয়কের সংখ্যা বেড়েছে, আগাছারা বাড়ে যেভাবে। কিংবা হয়তো সংখ্যা বাড়েনি, দেখায় বর্ধিষ্ণু। এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা ও গৌরবের হয়ে আছেন আজও, থাকবেন আগামীতেও।

উপরোক্ত দাবির পক্ষে খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন নেই। আমরা যদি কেবল এই মুহূর্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ১০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করি, তা হলে সেই তালিকায় অনিবার্যভাবে হাজির থাকবেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জাপান, কানাডার মতো উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে পাঠ্যবইয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চায় জায়গা করে নিয়েছেন তিনি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার যূথবদ্ধতায়।

তার ব্যতিক্রমীতা ও স্বাতন্ত্র্য হলো, কেবল তিনি তত্ত্ব বলেননি, তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন—

১. বড় বড় ঋণে খেলাপি হওয়ার প্রবণতা ব্যাধির মতো আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে থাকলেও ক্ষুদ্র ঋণে সেটা নেই, থাকলেও সেই হার একেবারে যৎসামান্য।

২. প্রান্তিক বা সাধারণ মানুষকে কোনো কিছু বন্ধকি না রেখেও ঋণ দেওয়া যায়। কারণ তারা ঋণটা যথাযথভাবে বিনিয়োগ করেন। যাতে যুক্ত থাকে পরিশ্রম, সততা ও সর্বোচ্চ ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা। ফলে, এই ঋণ গ্রহণ ও ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রেরও ইতিবাচক উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটে।

৩. ক্ষুদ্রঋণের তত্ত্ব তিনি উদ্ভাবন করেছেন। নিজে ঝুঁকি নিয়ে তার পরীক্ষা করেছেন এবং বৃহৎ পরিসরে তা বাস্তবায়ন করে এর উপযোগিতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তার আগে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে এভাবে কেউ ভাবেননি, ভাবলেও তার পরীক্ষা করে সফল হননি।

ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সমালোচনা রয়েছে—যদিও এর সত্যমিথ্যা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই। অভিযোগ রয়েছে, এই ঋণ গ্রামের কোনো কোনো পরিবারে বা মেয়েদের কাছে মরণফাঁদ হিসেবে দেখা দেওয়ায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে।

লক্ষণীয়, এসব অভিযোগের সবটাই বা বেশিরভাগই এসেছে ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। এসব ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে থাকে, তা নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। শোনা কথার ভিত্তিতে আলটপকা কোনো অভিযোগ দাঁড় করানো কিংবা তর্ককে উসকিয়ে দেওয়া ও আড্ডা-আলাপ জমানোর জন্য কোনো প্রকার তথ্য-প্রমাণ ছাড়া এসব প্রসঙ্গ হাজির করা দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নয়।

এসব অভিযোগ যদি সত্য হয়েও থাকে, তা হলে আমাদেরকে এই প্রসঙ্গও বিবেচনায় নিতে হবে যে ক্ষুদ্রঋণ যারা নিয়েছেন, তাদের কত সংখ্যার বিপরীতে মাত্র কয়জনের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে? আমরা কি খতিয়ে দেখেছি যে কেবল ঋণের জন্যই এসব আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে, নাকি পারিপার্শ্বিক অন্যবিষয়ও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল? ক্ষুদ্রঋণ তো অগণন মানুষ নিয়েছেন। এর মধ্যে দিয়ে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনও ঘটেছে।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে এ দেশের নারীদের ক্ষমতায়ন, জীবনমানের পরিবর্তন, শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়া, মাতৃমৃত্যুর হার কমে যাওয়া, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া, বাল্যবিবাহের সংখ্যা কমার মতো ইতিবাচক বিষয়গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার।

এসবের বিপরীতে কেন দু-একজন কিংবা কতিপয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে গবেষণা হওয়া জরুরি। এটা কি স্থানীয় ব্যবস্থাপনার কোনো ত্রুটি, নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা নিয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। এটা যদি পদ্ধতিগত ত্রুটি হতো, তা হলে নিশ্চয় দু-একটা ঘটনার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত না।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সামাজিক ব্যবসার যে ধারণা, তা নিঃসন্দেহে অভিনব ও অভিনন্দনযোগ্য। সমস্যা হলো, আমাদের বিশ্ব ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থাকে বর্তমানে এমনভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করা হয়েছে যে এসবে ব্যক্তির ধারণা এখন লুপ্তপ্রায়। বহুত্ববাদী চিন্তা, সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি আজ নানা কারণে হুমকির মুখোমুখি। এই অবস্থায় সামাজিক ব্যবসার ধারণা সকলের জন্যই আগুনের পরশমনিসম। সত্যই যদি পৃথিবী নামক এ গ্রহের দেশগুলো মানুষে মানুষে বৈষম্য কমিয়ে আনতে চান, সবার জন্য সুসম বণ্টন নিশ্চিত করতে আগ্রহী হন, তা হলে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সামাজিক ব্যবসার ধারণা হতে পারে তাদের জন্য ইস্তেহার বিশেষ।

বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য তিনি যে 'থ্রি জিরো' বা 'তিন শূন্য'র কথা বলেছেন, আদতে তার কোনো বিকল্প আছে কি? নেই। তিনি দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। বেকারত্ব বা কর্মসংস্থান না থাকার হারকে শূন্যে নিতে তাগিদ দিয়েছেন। কার্বন নিঃসরণকে শূন্যে নামিয়ে আনার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কার্বন নিঃসরণ যে বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য অভিশাপ তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা যদি সত্যি সত্যিই এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চাই, আগামী প্রজন্মের জন্য এ গ্রহকে নিরাপদে রেখে যেতে চাই, তা হলে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের 'তিন শূন্য' বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

'ক্ষুদ্র ঋণ', 'সামাজিক ব্যবসা' ও 'তিন শূন্য'কে গভীরভাবে ভেবে দেখলে দেখতে পাবো, এর মধ্যে দিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের যে লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তাতে রয়েছে মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মঙ্গলসাধনের দুর্নিবার প্রত্যয়। তিনি দেশপ্রেম থেকে শিক্ষা নিয়ে যেমন দেশ ও জাতির দুঃখ দূর করতে চেয়েছেন, তেমনই আন্তর্জাতিকতা বোধ থেকে পৃথিবীর সমস্যা ও সংকট অপনোদনের জন্য ব্রতী হয়েছেন। এ কারণেই তিনি বিশ্বের দেশে দেশে বন্দিত এক নাম। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাকে মান্যতা দিয়েছেন, বন্দিত করে নিজেদের সম্মানিত করেছেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দেওয়া আন্তর্জাতিক পুরস্কারের তালিকার দিকে লক্ষ্য করলেও আমাদের বিস্ময়ের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। কেননা সেই তালিকা এতো বড় যে, তা লেখা কয়েক পৃষ্ঠায়ও সম্ভব নয়। তিনিই সম্ভবত এ গ্রহের সর্বাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তিত্ব।

অথচ নিজের জন্মভূমিতে তাকে নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক বিতর্কের কোশেশ জারি রয়েছে। সেটা অবশ্য বাঙালির নোবেল সংক্রান্ত অসূয়ক ইতিহাসের দিকে তাকালে অস্বাভাবিক মনে হয় না। সাধে তো আর রবীন্দ্রনাথ বলেন নাই, 'সাত কোটি সন্তানের হে বঙ্গ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।' ইউনূসকে আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আদালতের বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। আমাদের বিশ্বাস সেদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তিনি পঠিত হবেন, যার শুভারম্ভ হয়েছে ইতোমধ্যেই।

ইউনূসের নোবেল পাওয়ার পর সেই ধারণা অনেকাংশেই বদলে গেছে। এখন বিদেশিরা বাংলাদেশের নাম শুনলেই আলাদা দৃষ্টি রাখে; যাতে প্রস্ফুটন হয় সম্ভ্রম, সমীহ, শ্রদ্ধা ও বিশেষ গুরুত্বের ছাপ। কারণ, বাংলাদেশ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতো একজন নোবেল লরিয়েটের দেশ। যিনি নতুন তত্ত্ব কেবল হাজির করেননি, তা বাস্তবায়ন করে প্রমাণ করেছেন তার উদ্ভাবন ও উদ্যোগের সার্থকতা

সক্রেটিস থেকে কার্ল মার্কস, নিউটন থেকে আইনস্টাইন, পেলে থেকে মোহাম্মদ আলী, শেক্সপীয়র থেকে রবীন্দ্রনাথ, মার্টিন লুথার জুনিয়র থেকে মাদার তেরেসা প্রমুখ মানবদরদী, প্রতিভাধর ও প্রজ্ঞাবান মনীষীজনের জীবনী পাঠ করে আমরা যেমন আলোর পরশ নিতে চেষ্টা করি, ঠিক তেমনই ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে দেশের বাইরে সেরকম পাঠ হচ্ছে, বিদ্যায়তনিক পরিসরে এবং গবেষণার ক্ষেত্রগুলোতে। পৃথিবীর দেশে দেশে বর্তমান ও নতুন প্রজন্ম তার কাজ নিয়ে সবিস্তারে জানতে ভীষণভাবে আগ্রহী।

দেশের বাইরে থাকা আমাদের আত্মীয় স্বজনের তরফে এ ধরনের ভালো লাগার খবর আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি। তারা গর্ব করে বলেন, আগে বিদেশিরা বাংলাদেশের নাম শুনলেই মনে করতো বন্যা, খরা, ঝড়, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়সহ নানারকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ওখানে বুঝি দুর্যোগ দুর্বিপাক সারা বছরই লেগে থাকে। এখানকার মানুষে মানবেতর জীবনযাপন করে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তাদের কোনো অবদান নেই। নেই গৌরব করার মতো কোন অর্জন, নেই বিশ্ব মানচিত্রে নিজেদেরকে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো বড় কোনো ঘটনা।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল পাওয়ার পর সেই ধারণা অনেকাংশেই বদলে গেছে। এখন বিদেশিরা বাংলাদেশের নাম শুনলেই আলাদা দৃষ্টি রাখে; যাতে প্রস্ফুটন হয় সম্ভ্রম, সমীহ, শ্রদ্ধা ও বিশেষ গুরুত্বের ছাপ। কারণ, বাংলাদেশ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতো একজন নোবেল লরিয়েটের দেশ। যিনি নতুন তত্ত্ব কেবল হাজির করেননি, তা বাস্তবায়ন করে প্রমাণ করেছেন তার উদ্ভাবন ও উদ্যোগের সার্থকতা।

বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যে এরকম সুখের সময় তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোয় ১৯৭১-এ ও তারপর। তখন বাংলাদেশ নামটা উচ্চারণ করলেই বলতেন, 'গ্রেট লিডার, শেখ মুজিবুর রহমান'। তারপর বাঙালি, বাংলাভাষী ও বাংলাদেশি হিসেবে আমাদের সেই গৌরব ও আনন্দসুখ পাওয়ার অপার সুযোগ করে দিয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এখন যে কারও মনে হতে পারে, যে ইউনূস আমাদেরকে আকাশ ছোঁয়ার সাধ এনে দিল নোবেল প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে, বিনিময়ে আমরা কী দিলাম তাকে? এমনকি তার জন্মদিনটাও কোথাও স্মরিত হলো না। এ বুঝি মহৎ প্রাপ্তির বেদনা ও দায়?

বড়কিছু অর্জনের বাস্তবতা হলো, তা কেবল উপঢৌকন ও উষ্ণীষ হয়ে আসে না, সঙ্গে কিছু অরাতি ও অসূয়কও নিয়ে আসে। যদিও তারা প্রকৃতার্থে সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিন্তু দেখায় বেশি। ঠিক যেমন, 'কত বড় আমি, কহে নকল হীরাটি তাইত সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।'

নোবেলের ধর্মই বুঝি এরকম, তা পেলে এত বড় অর্জনকে সহজে মেনে নিতে চাই না অনেকেই। আর বাঙালি তো এ ক্ষেত্রে এককাঠি সরেস। এ কারণে নোবেল প্রাপকের ওপর যেকোনো কলঙ্ক কালিমা লেপন করতেই আনন্দ খুঁজে পান কেউ কেউ—তাদের স্তাবক ও দলদাসেরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রেহায় পাননি তাদের হাত থেকে। তার নোবেল পাওয়ার পর যা যা করা হয়েছিল তা ফিরে দেখলে কেবল লজ্জা লাগে না, বেদনাও জাগে, করুণা হয়। যেমন—

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন, 'বিশ্বসাহিত্যের অবস্থা যে এত শোচনীয় হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার না পেলে তা জানা যেতো না।' প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলেন।

২. আনিসুজ্জামান জানাচ্ছেন যে, 'রবীন্দ্রনাথকে একদা আখ্যা দেওয়া হয়েছিল "পায়রা কবি" ও "হেঁয়ালি কবি" বলে।' আর আমরা তো জানি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বলেছিলেন অস্পষ্ট, অশ্লীল ও দুর্নীতিপরায়ণ।

৩. একজন এমন কথাও লিখেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'গীতাঞ্জলি' রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়া থেকে বাউলের গানের যে খাতা নিয়ে গিয়েছিলেন, এখন সেটা তার ফেরত দেওয়া উচিত—নোবেল পুরস্কার তো পেয়েই গেছেন।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'দুঃখ পাবে। পেতে হবে। যত উঠবে তত তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত করবে। এ দেশে জন্মানোর ওই এক কঠিন ভাগ্য। আমি নিষ্ঠুর দুঃখ পেয়েছি। … মধ্যে মধ্যে ভগবানকে বলি কি জানো তারাশঙ্কর? বলি-ভগবান পুনর্জন্ম যদি হবেই, তবে এদেশে যেন না জন্মাই।'

নোবেল প্রাপকদের ওপর খড়গহস্ত হওয়ার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং কালব্যাধির মতো আজও তা আছে। বাস্তবদৃষ্টে মনে হয়, সেই প্রবণতা আরও বেশি অসূয়ক ও অরাতির চরম পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছে। যা সর্বৈবপ্রকারে দৃশ্যমান হচ্ছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষেত্রে।

নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেনকেও প্রায় নবতিপর বয়সে এসে জমি দখলের অভিযোগ শুনতে হয়েছে, তাও আবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের যে কয়েকজনকে শিক্ষার্থীকে নিয়ে গর্ব করতে পারে, সারা বিশ্বে অমর্ত্য সেন তাদের অন্যতম।

তার নানা ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভীষণ প্রিয়। তার আমন্ত্রণেই তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। ক্ষিতিমোহনের নোবেল লরিয়েট নাতির বিরুদ্ধে যখন জমি দখলের অভিযোগ আনা হয়, তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে রাষ্ট্রের শাসক-প্রশাসক চাইলে কী না করতে পারেন!

কিন্তু তাতে যে এইসব গুণী ব্যক্তিত্বরা আরও উজ্জ্বল হন। বিপরীতে শাসক-প্রশাসকবর্গের জিঘাংসা মনোবৃত্তি ও চোগলখোরি মানসিকতায় রাষ্ট্র ও সমাজের বৃহৎ পরিসরে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্পষ্টাকারে ধরা পড়ে, তা কি তারা বোঝেন না? নিশ্চয় বোঝেন। কিন্তু সেসবকে পদদলন করেন নিজেদের একগুঁয়েমিতা, অসূয়ক বৃত্তি ও অরাতি মানসিকতার কাছে; যার সঙ্গে যুক্ত থাকে শাসকের দণ্ড ও ক্ষমতার দম্ভ।

২০০৬ সালের সেই মাহেন্দ্রমণ্ডিত সময়ের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম এই লেখা। শেষ করব, এই ২০২৪ সালের ২৭ জুনের একটা ঘটনা বলে।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা। শিল্পকলা একাডেমিতে ছিল স্বপ্নদলের নাটক 'হেলেন কেলার'। মহীয়সী এই নারীর জন্মদিন উপলক্ষে মঞ্চায়িত এই নাটকের সুবাদে জানা গেল অনেক কিছু। ১৮৮০ সালের ২৭ জুন জন্মেছিলেন তিনি। দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়েও মেধা ও প্রজ্ঞায় হয়ে উঠেছিলেন সেই সময়ের অন্যতম একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। চার্লি চ্যাপলিন, আইনস্টাইন, মার্ক টোয়েন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো যশস্বী ব্যক্তিরা হেলেনের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

হেলেন কেলারকেও একবার লেখালেখিতে কুম্ভীলকবৃত্তির অভিযোগে আদালতের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। পরে হেলেনের মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে ট্রাইব্যুনাল কেন মিথ্যের ওপর ভর করে তাকে এত বড় অপবাদ দিলো? তাদের পক্ষে কি এই সহজ বিষয়টা বোঝা এতটাই অসম্ভব ছিল যে দুজন মানুষ একই সময়ে একই ধরণের চিন্তা করতেই পারে? রাগে দুঃখে অপমানিত হেলেন সেদিন লেখালেখি চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়ার পণ করেছিলেন। তার টিচার অ্যান সুলেভান তখন বলেছিলেন, বড় কিছুর জন্য বড় বাধা আসবেই। বড় মানুষের ধর্ম হলো সেই বাধা অতিক্রম করে নিজের কাজটা করে যাওয়া। হেলেন সারাজীবন এই শিক্ষাটাকে মুকুট জ্ঞান করেছিলেন।

একজীবনে হেলেন অনেক অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো, 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম'। নাটকে যখন এই অংশ মঞ্চস্থ হচ্ছিল, তখন বাম পাশের একজন ফিসফিসিয়ে আরেকজনকে বললেন, আমাদের ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই পুরস্কার পেয়েছেন। তারপর ডানপাশের একজন মা কন্যার কানে কানে বললেন, ওই একই কথা।

যদিও মঞ্চনাটকে কথা বললে অস্বস্তি হয়। তারপরও সবাই কানে কানে পৌঁছে দিলো একই বার্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে-স্বউদ্যোগে—আমাদের ড. মুহাম্মদ ইউনূসও এই পুরস্কার পেয়েছেন। মুহূর্তেই পুরো মিলনায়তন ওই একটা সূত্রে তুলনামূলকভাবে অনেকে বেশি একাত্ম হয়ে উঠল 'হেলেন কেলার' মনোড্রামার সঙ্গে।

আমরা লক্ষ্য করলাম, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নামে এখনো কীভাবে সবাই গর্ব ও গৌরব বোধ করেন। কীভাবে তাকে আপনার জন জ্ঞানে আমাদের করে নেন। এসব ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে বৃহত্তর যে জনমানস ও ছাপান্নো হাজার বর্গমাইলের বাইরের যে দুনিয়া, সেখানে ড. মুহাম্মদ ইউনূস অনেক বেশি 'আপনার' জন, 'আমাদের' হয়ে ওঠা প্রিয় এক ব্যক্তিত্ব।

অথচ আমরাই বলি পঞ্চমুখে, 'যে দেশে গুণের কদর নেই, সেদেশে গুণী জন্মাতে পারে না।'

২৪ জুন ২০২৪

Comments