※本稿は、関幸彦『藤原道長と紫式部』(朝日新書)の一部を再編集したものです。

道長の孫ではなかった2人の親王

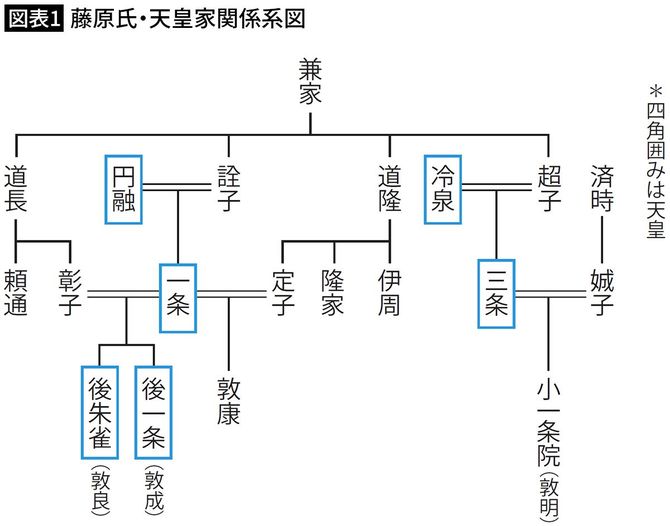

本稿では、道長が関係した2人の親王たち(敦康親王・敦明親王)の悲劇についておさらいしておく。この両人に共通したのは、ともに道長の娘たちの所生ではなかったことだ。順調に行けば、帝位を約束された親王たちだった。

敦康については、その母は定子である。彼は長保元年(999)に一条天皇第一皇子として誕生した。「長徳の変」での配流先から帰京が許された伊周・隆家にとって、敦康は“期待の星”だった。

敦康誕生と時を同じくして、道長の娘彰子が13歳で一条天皇に入内する。中関白家にとっての暗雲のおとずれだ。定子の死がそれを現実のものとなる。翌年冬に媄子内親王を出産後に定子は死去する。

母定子を失った敦康は、厳しい環境下で育つことになる。父の一条天皇も定子所生の敦康への期待も大きく、寛弘7年(1010)には元服、帥宮さらには式部卿として成長していった。

一条天皇は「彰子の子」を選んだ

一方、彰子と一条天皇の間に寛弘5年(1008)、敦成親王が誕生する。天皇は定子所生の敦康か、彰子所生の敦成かの選択を迫られる。結果的には道長の権勢をはばかり、敦成を選ぶことになる。

『大鏡』〈道隆伝〉には、敦康親王の周囲にあって唯一ともいえる後見的立場の隆家は、優柔な決断をなした一条天皇に対して、「人非人」と発言するなど、落胆を隠さなかったという。

たしかに、一条天皇も亡き定子が残した敦康への想いは強く、道長の権勢に従う天皇自身も忸怩たる想いがあったはずだ。天皇という立場にありながら、自分の意志を全うできない決断力不足への隆家からの指弾も、それなりの理由があった。