【コラム】失われた30年が変えた日本、進化し次の時代へ-リーディー

コラムニスト:リーディー・ガロウド-

エマニュエル米駐日大使、「新しい日本」を支持すると私に語った

-

日本が学んだのは従来と違う力-ハードウエアだけでは生き残れず

Pedestrians cross an intersection in the Shibuya district of Tokyo, Japan, on Wednesday, June 17, 2015.

Photographer: Akio Kon/私が日本に移り住んだ2003年、日本は長期の経済的衰退から向け出そうと模索していた。「失われた10年」は終わらず、日本経済の低迷は次の10年、その次の10年も続いた。

長雨に見舞われた03年の梅雨時、私の憂鬱(ゆううつ)な気分は一向に晴れなかった。まだ20世紀だった1989年12月29日、日経平均株価は3万8915円87銭の史上最高値を付け、日本経済は歴史的なピークに達した。しかし、それ以来、日本経済は停滞し続けた。

私が世界最大の都市、東京に来た時の上空を覆っていた重苦しい梅雨前線がそうした日本の状況を象徴しているかのようだった。それでも、何とも言えない停滞感はすぐには感じなかった。

広島で英語を教える交換プログラムの一員として来日した私は、アイルランドで幼少期を過ごした。世界各地に住む私と同世代の多くの人々と同様、日本に住み始めるずっと前から洗練され技術的にも進んでいた日本の文化に触れてきた。

しかし、日本での生活に慣れるにつれ、慢性疾患を抱えているようにこの国の経済がむしばまれていることに気付いた。デフレは根深く、至る所でコスト削減が行われていた。海外進出を始めたばかりのファストファッションのパイオニア、「ユニクロ」のファーストリテーリングのように、値段に敏感な顧客をターゲットにしたブランドが人気となった。

失業率は戦後最悪をわずかに下回る程度だった。メディアは「フリーター」や「ニート」といった労働市場からドロップアウトした若者らを指す流行語を取り上げた。

自殺者数は03年にピークを迎え、3万4千人以上が自ら命を絶った。ホームレスは驚くほど目につくようになった。私が東京に来て数カ月後、池袋駅でたどたどしい英語で私に声をかけ、膝をついて小銭をねだる男性がいた。

「日本化」

日本がスポットライトから消え始めた1990年代には、世界のメディアの多くは中国の台頭に気を取られ、かつて恐れた日本経済にはほとんど関心を示さなくなった。

むしろ「日本化」という言葉が、「衰退」のキャッチフレーズとして取り上げられた。欧米人らは改革に取り組む代わりに、無意味と思われるインフラを建設し続ける日本の無為な政治家を嘲笑した。

90年代後半に米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)の東京支局長だったハワード・フレンチ氏は日本について、「世界情勢における重要性が大幅に低下し、今なお衰退している中途半端な国という世界における正当な位置に戻りつつある」と書いた。

しかし、私が日本に来て21年目となる今年、何かが起きている。日経平均は2月22日、3万9098円68銭で引け、約34年ぶりに最高値を更新。経済的にも心理的にも画期的な出来事となった。痛みを伴う政策の変更や地政学的な要請、そして全くの幸運が重なった結果だ。

外交政策や金融・企業の活力、防衛戦略、ポップカルチャー、さらにはスポーツ(大谷翔平選手は今や世界で最も有名なアスリートの1人だ)などあらゆることが、株式相場のブレークスルー以上に、日本が低迷期から抜け出しつつあることを示している。 After more than 34 years, Japan stocks finally hit a new record in 2024 Source: BloombergNikkei 225’s Three Decade-Long Roundtrip

日本が世界の答えとなったわけではないが、先進国が経済的な衰退に陥るという資本主義を歩む全ての国に待ち受けているとされる運命は回避している。このことは、失われた時代の日本に一段と似てきている他の国々、特に中国にとっては救いだ。

将来性と危険性

もはや存在しない日本、つまり色あせた栄光に執着する日本というステレオタイプにしがみついている外国人も多いが、今の日本は活気にあふれ、有能な人材も多く自信に満ちている。

日本を立ち直らせた立役者である故安倍晋三元首相は、日本が「普通の国」になることを望んだ。かつての日本であれば、世界中のどの国からも課題を抱えた国にしか見えなかったかもしれないが、現時点での日本の物語は希望を与えてくれる。衰退は不可避ではないのだ。

日本が新たな黄金時代を迎えていると言いたいわけではない。日経平均はすでに最高値から反落しており、将来性と危険性をともに抱えているのが今の日本だ。

日本経済は二極化の瀬戸際だ。需要のある技能を持つ人々や人口集中地区の住民にはチャンスが広がるだろうが、そうでない人々の暮らしは恐らく活気がないままだろう。

日本は労働力の減少にどう対処するのだろうか。欧米のような混乱なしに移民を増やすことができるのか。そして中国とどう対峙(たいじ)するのか。東京を直下型地震が襲う可能性や、太平洋沿岸を壊滅させるような大規模な「南海トラフ地震」が発生する恐れもあり、国民は不安を募らせている。

しかし、普通の国に不安はつきものだ。国民が無気力に陥っているわけではない。「今なお衰退している中途半端な国」ではない日本は、再び世界で活躍するプレーヤーだ。そして、80年代の恐れ知らずの経済大国ではない。失われた30年は日本を変貌させ、進化させ続けている。筋書きは変わったのだ。

21世紀

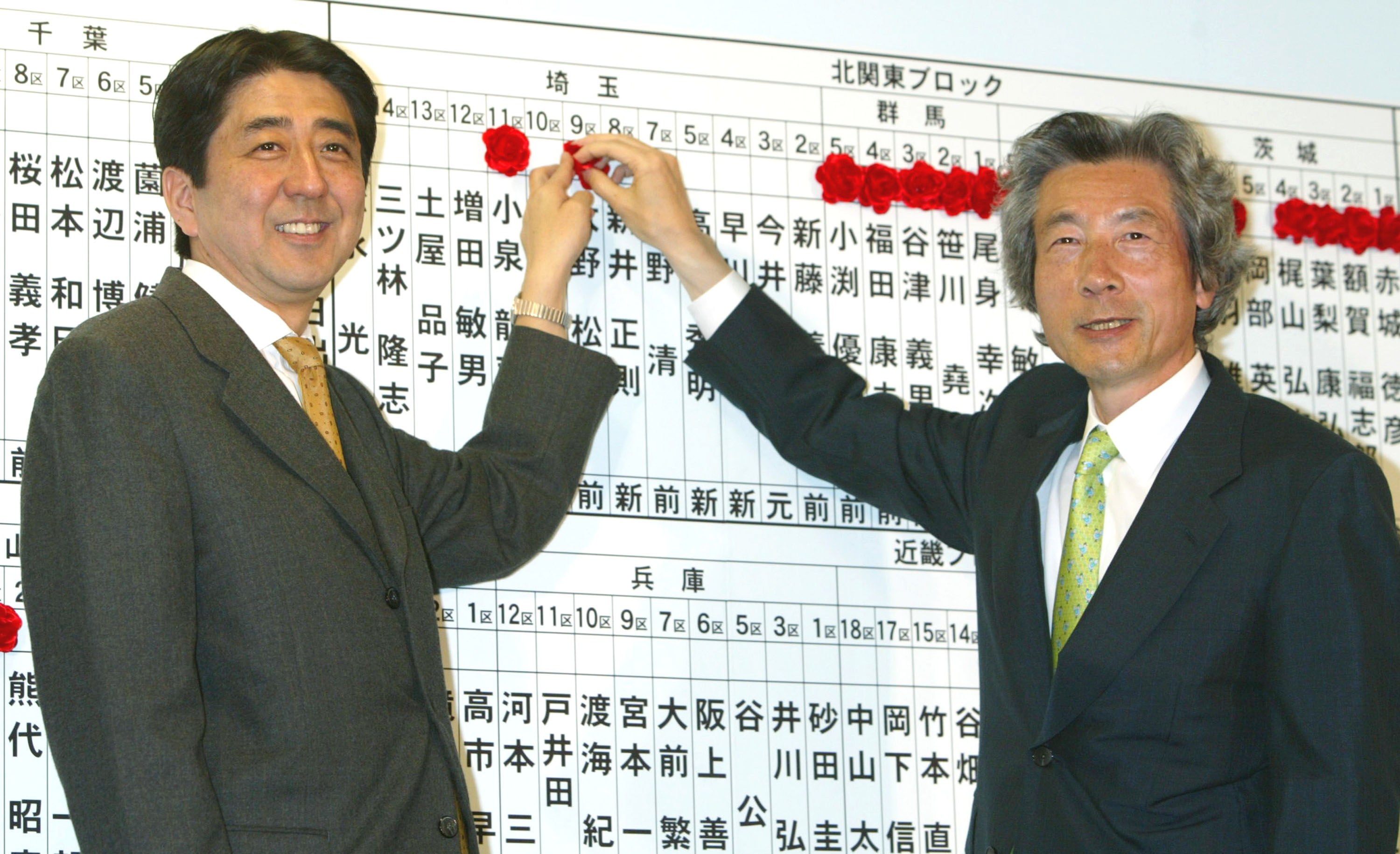

私が来日した2003年、日本は曲がり角に差しかかっていたように見えた。当時の首相は小泉純一郎氏だった。自民党の総裁でもある小泉氏は、「改革の本丸」と位置づけた郵政民営化関連法案を成立させるため05年に衆議院解散・総選挙に踏み切った。いわゆる「郵政解散」だ。

小泉氏は私が住んでいた広島の選挙区に自身の方針に反した自民党議員、亀井静香氏の対抗馬として若い起業家、堀江貴文氏を起用。私はスーパーマーケットで興奮した有権者に混じり、堀江氏の演説を聴いたことを覚えている。政治は正しい方向に進んでいるように見えた。

しかし、それは長続きしなかった。堀江氏は落選し、06年1月に証券取引法違反の疑いで逮捕された。小泉氏は同年、自民党総裁としての任期を終え、改革の道半ばで政権から退いた。

後任の首相には安倍氏が就任したが、この時の安倍氏は体調不良を理由にわずか1年で退陣。その後、日本の首相は年ごとに変わるようになり、08年には金融危機が世界を揺るがした。 China’s importance to world trade surged as Japan’s stalled Source: World Bank (WITS database)Japan Loses Top Status for the Few Partners It Had

11年2月、私はブルームバーグ・ニュースで働くため大阪から東京に引っ越した。日本が長らく誇ってきた世界2位の経済大国の座を中国に奪われたことが確定したばかりのタイミングだった。

そのわずか1カ月後、東日本大震災が発生し、1万8000人余りが亡くなった。東京電力の福島第一原子力発電所では未曾有の事故も起きた。日本は再びリセッション(景気後退)に陥り、失われた時代が続いた。

アベノミクス

日本の政策立案者の多くは、危機の複雑さに対処することを拒み、一つのシンプルな解決策で好景気を取り戻せると信じていた。何度も浸水が起きていたとしても、ほとんど誰も船が沈みつつあると言おうとしなかったのだ。

08年の世界金融危機時、米政府は日本の逡巡(しゅんじゅん)から学び、早めに手を打った。1980年代後半の日本のような症状を多く抱えている中国も、今こそ留意すべきだ。

真に効果的な最初のゲームプランは、12年末に安倍氏が首相に返り咲くまで待たなければならなかった。同氏の経済政策「アベノミクス」は、財政出動と日本銀行による国債買い入れを通じて経済活動を刺激しようとするものだった。

日本の苦境は構造的で指導者1人の手に負えるものではなかったが、安倍氏は適切な解決策を選ぶという点で、リーダーの個人的資質が依然として重要であることを証明した。

日銀

日本を救う戦略の一部は日銀から生まれた。日銀は1999年、世界初のゼロ金利政策を実施。政策金利は最終的にゼロを下回り、安倍氏が日銀総裁に指名した黒田東彦総裁は10年続いた任期が終わるまでマイナス金利を続けた。

副作用は相当なものだったが、緩和マネーは円相場と輸出の安定に役立った。その目的はデフレを脱却し、理論的には賃金上昇を維持できる2%のインフレ率目標を達成することだった。

エコノミストらは日銀が日本経済の好転にどれだけ貢献したかをいまだに議論しているが、インフレ率はすでに日銀の目標を突破。黒田氏の後任である植田和男総裁は今年3月、17年ぶりの利上げに踏み切った。

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)への対応に追われる中で健康状態が悪化した安倍氏は20年に首相を辞任。そして22年に参議院選挙の期間中に銃撃され亡くなった。安倍氏退任後に2人の首相が誕生したが、自民党は安倍氏の構想におおむね忠実だ。

岸田文雄首相を誰が引き継ぐにせよ、アベノミクスの主要な一面の継続を期待されるだろう。

バフェット氏

経済アナリストの間ではアベノミクスの持続的な効果については意見が分かれているが、同氏が推し進めた改革の一つである15年に導入された日本初の「コーポレートガバナンス(企業統治)コード」は実を結んだようだ。これには、上場企業の経営陣や取締役会に対する評価を高め、企業行動を不透明性を小さくする措置が含まれていた。

キーマンという意味ではもう一人、忘れてはならない人物がいる。世界的に有名な投資家ウォーレン・バフェット氏だ。

日本の株式相場が上昇に転じる前の20年、日本の5大商社に着目していたバフェット氏は各商社の株式5%を保有。その2年後に持ち株比率を高めた時、日本に強気だと宣言した。

24年2月に日経平均が最高値を更新した際、バフェット氏の投資は190億ドル(約2兆9500億円)近く膨らんでいた。同氏の長年の側近だったチャーリー・マンガー氏は亡くなる直前の23年、バフェット氏は「とても簡単に稼いだ。神様が金庫を開けて、お金を注ぎ込んでくれたようなものだ」と述べた。

アベノミクスは、不透明な日本を想定していた人々に驚きを与えた。企業は今、株主を大切にし、生産性の低い事業を売却し、時価総額を上げられない場合は上場を廃止さえしている。

敵対的買収をかわすためライバル企業の株式を購入したり、株式を持ち合ったりするというあしき慣行も廃止されつつある。かつては「ハゲタカ」ファンドとマスコミにやゆされたアクティビスト投資家も、今では取締役会を動かす存在として歓迎されている。

「FOMO」

日本への関心の高まりは、投資家の「FOMO」、つまり乗り遅れることを恐れる心理によって後押しされている。

日本に渡航制限を強いた新型コロナは、海外にメッセージを発信するのに苦労している遠い国と日本に対する近視眼的な見方を悪化させた。20年に予定されていた東京五輪は1年延期され、無観客で開催された。

ただ実際のところ、日本はロックダウン(都市封鎖)なしでパンデミックを封じ込めたほとんど唯一の先進国だ。政府は強く外出自粛を求めただけだった。死者数が急増するどころか、高齢者人口が多いにもかかわらず、日本の死亡率は経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で最低レベルで、社会の混乱は限定的にとどまった。

経済は停滞したが、災いが福に転じた。他国よりも長く海外からの入国制限を続けていた日本だが、これが日本への潜在的な関心を掘り起こした。入国規制解除後に戻ってきた外国人旅行者は、日本で目にしたものを気に入っているようだ。バフェット氏の商社株購入を経た投資家は、日本は「買い」との確信を強めた。

賃上げが奏功

1990年代に始まった就職氷河期はもはや過去のものだ。実際、多くの雇用主は人材を呼び込み、働き続けてもらうために高い給与を支払わなければならないと認識している。

私が最後に日本企業で働いていた時と状況は一変した。世界金融危機の少し前、私は大阪のゲームメーカー、カプコンに入社したが、当時の有名企業は知名度と雇用の安定を武器に競合他社よりも低賃金であることが多かった。

だが最近、カプコンは相次いで賃上げを実施し、話題となっている。新卒社員の初任給は約30%アップされた。私が2010年に退社して以来、同社の株価は1500%近く上昇している。賃上げが功を奏しているのだ。

失われた時代では、働き手が賃金の伸びよりも雇用の安定を選んだため、日本の賃金は横ばいのままだった。不況で労働者は消費する代わりに現金をため込むようになり、物価が下落し、デフレを悪化させた。毎年行われる春闘は、労働者を失望させ続けた。しかし今年、大企業はインフレに対応するため、ここ30年ほどで最大の賃上げを実施した。

岸田首相は多くの欧米諸国に大きく後れを取っている賃金の引き上げを企業に促すため、積極的な役割を担っている。3月下旬の記者会見で「今年、物価上昇を上回る所得を必ず実現」させ、「来年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着」させると明言した。

労働力不足

だが、政治家の圧力よりも、日本の途方もない労働力不足が変化をもたらすかもしれない。企業が人材確保に奔走する中で、大卒者にとっては売り手市場だ。以前は定年退職者など労働力が十分に活用されていない一角に目を向けていた日本だが、今すぐに問題を解決することはできない。

日本は実際には、世界有数の労働参加率を誇っている。特に多くの女性が働いており、低賃金労働やパートタイムを含めると、仕事をしている女性の割合は欧米よりも高い。

上場企業では最高経営責任者(CEO)など経営陣の一角を占める女性は比較的少ないが、女性の管理職を目にする機会は増えている。女性の政治家も少ない中で、上川陽子外相は岸田首相の後任として有力視されている。

外国人を働き手として歓迎する姿勢も強まっている。欧米よりは慎重だが、すでに200万人を超える外国人労働者を受け入れている。この数は10年足らずで倍増した。政府は外国人がビザ(査証)を取得できる職種の幅を広げ、永住権への近道も導入している。

中国

中国の台頭は日本を揺るがしたが、因果応報だ。中国共産党の習近平総書記(国家主席)への権力集中が一段と強まるにつれ(そして本土経済の成熟度が進み、減速し始めるにつれ)、資本と資金が中国と香港から流出している。

東京の不動産価格は、こうした投資の逆流によって復活。マンションは1980年代の目の飛び出るような評価額よりも高くなっているが、バブルの兆しはほとんどない。 Japanese capital’s once-moribund housing market is enjoying a moment Source: Real Estate Economic InstituteDemand for Tokyo Homes Spike

中国の成長が加速していたころ、米企業は中国の自由化を期待し、ますます豊かになるという幻想を追い求めた。日本企業はずっと以前に同じ過ちを犯していた。知的財産権を踏みにじられ、技術を盗まれていた。

日本政府はずっと早く、デカップリング(切り離し)とまではいかなくとも、中国絡みのリスクを取り除く必要性を理解していた。中国本土からベトナムやインドなどの製造業で中国と競い合う国に投資を分散させた日本は「中国+1」戦略の先駆者だ。

平和主義

米国のトランプ前政権下で始まり、バイデン政権で加速した「脱中国」政策への転換は、日本を世界的な地位回復に何よりも貢献した。日本で2009-12年に政権を担った民主党は、日本を中国に近づけようとしていたが、リアリストの安倍氏はその代わりに米国との同盟関係を大きく強化した。

何十年もの間、日本の防衛力強化は国内外から疑いの目で見られていたが、すでに変わり始めている。戦後の「平和憲法」は戦争を放棄し、理論的には軍隊の保有を禁じている。 China has surpassed both Japan and the US in patent applications Source: World BankInnovation Shrinks in Japan, Grows in China

ロシアと中国、北朝鮮は日本の隣国だが、親切な隣人というわけではない。日本は外交政策を平和主義で包み込んでも、安全保障は確保できない。「平和ボケ」とやゆされることもある考え方は、日本を国際問題の舞台から遠ざけた。安倍氏は日本が自国の防衛に全責任を持つようにしたかったのだ。

「戦後レジームからの脱却」を唱えた安倍氏の試みは軍国主義の復活という誤った批判をしばしば受けることになった。安倍政権下の15年、集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法が成立。これを阻止しようと、何万人もの人々が国会周辺に集まり抗議した。

習氏を国賓待遇で米国に招いていたオバマ政権時代の16年、安倍氏は「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」との考えを提唱。これは、07年時点で安倍氏が描いていたコンセプトであり、中国に対抗できる同盟国と協力するという日本政府の現行戦略の枠組みでもある。今は米国務省の方針となっている。

日本の歴代政権は、インドやフィリピンなど、日本と同じように中国との問題を抱える国々との関係を深めてきた。米国の政策立案者は今、日本の対中アプローチは初めから正しかったと認めている。

鋭い爪

経済が低迷する以前の日本は威勢がよく、傲慢(ごうまん)でさえあった。しかし、失われた時代を経て日本は謙虚になり、より内向きになった。今、その傲慢さは脇に置かれ、鋭い爪が伸びている。

日本政府はアジアの平和を守るため、地域的かつ世界的な同盟のリーダーとして立つ必要があることを自覚している。それでも、新しいスタンスにはリスクが伴う。核武装している中国が尖閣諸島の領有権を主張する一方で、中国は依然として日本の主要貿易相手国だ。中国は10年、レアアース(希土類)の対日輸出を事実上禁止した。

岸田政権が防衛費の倍増を推し進めることを容易にしてるのは、中国だ。海上自衛隊の護衛艦「かが」の「空母化」を含め日本は武力による反撃能力を高めている。中国の軍事専門紙は最近、日本が「明らかな攻撃的特徴」を強めていると懸念を示し、中国側の警戒感が見て取れる。

米国のエマニュエル駐日大使は、新たな道を歩みつつある日本に対し最大級の支持を表明した。同大使は「中国が間違ったことを繰り返しているのと全く同じ時期に、日本は正しいことを繰り返してきた」と私に述べ、「新しい日本であり、われわれは皆、われわれの前提と分析、期待をアップデートしなければならない」との考えを示した。

半導体

日本経済の低迷期、多くの欧米のジャーナリストは日本がポピュリスト的なリーダー、恐らく東京都知事を務めた故石原慎太郎氏のような政治家に傾倒するのではないかと懸念していた。

石原氏は「平和」憲法は米国に「押しつけられた」ものだと主張し、憲法改正を唱え続けた。欧米ではポピュリズムが民主主義を脅かしているが、日本の政治は安定しているとも語っていた。

石原氏にはもう一つの予言があった。同氏は1989年、当時世界一だった日本の半導体産業の重要性を正しく認識し、半導体生産で10年間優位に立てる足場を固めるよう促した。

当時、米軍は日本の技術に深く依存しており、米政府は経済的ライバルから自立しなければならないと判断。結局、日本は米国の圧力に屈し、半導体生産で後れを取り、韓国と台湾でのファウンドリー(受託生産)事業が育っていった。日本の半導体産業没落は失われた30年とほぼ完全に重なり、経営資源を浪費し、資本の方向を誤った典型的な物語となった。

そして日本は今、遅れを取り戻そうと懸命だ。ファウンドリー世界一の台湾積体電路製造(TSMC)を誘致し、熊本県での工場建設を支援。そして、2027年までに回路線幅2ナノメートル(nm)の半導体を製造するという大胆とも無謀とも言える試みにも全力を注いでいる。

巨額の投資を通じ、1970年代以後見られなかったやり方で半導体サプライチェーンを形成する国内有数の企業を結集させようとしている。

ソフトパワー

日本が学んだのはこれまでとは違う種類の力を行使する方法だ。かつての日本は、ソニーの「ウォークマン」のようなハードウエアでビジネスを制すことだけを考えていた。今はポップカルチャーというソフトパワーでより大きな成功を収めている。

84年に連載が開始され日本が経済的に行き詰まる中で人気を博していった漫画「ドラゴンボール」の作者、鳥山明氏の訃報が今年3月に伝わると、世界の指導者やハリウッドスター、エルサルバドル政府、それにサッカーのイタリア1部リーグ、セリエAの名門ACミランなどが哀悼の意を表した。東京から1万8000キロ余り離れたブエノスアイレスの街頭では何千人もの人々が鳥山氏をしのんだ。

ある年齢以上の人たちは、アニメーションや漫画が今日、どれほど大切なものであるかを理解していないかもしれない。しかし、ドラゴンボールが大きなきっかけとなったこうしたアニメ・漫画ブームは、今や世界中の若い人々を強く引き付けている。

韓国のKーPOP業界は50億ドルの価値がある。しかし、日本のアニメ市場だけでも約300億ドルで、今後10年で倍以上になると予想されている。「ポケモン」シリーズは、マーベルや「スターウォーズ」をしのぐ史上最高の売上高を誇るメディアフランチャイズとして頻繁に挙げられる。

確かに失われた30余年、ほとんど全てのビジネスがそうであったように、日本のソフトパワーの勢いは衰えた。

だが今ではインターネットとストリーミングのおかげで、日本のニッチなコンテンツが世界中の無数の家庭で見られるようになった。経済的には厳しかったかもしれないが、文化的には豊かというのは不況時にはよくあることだ。

パンデミックは「巣ごもり」消費をもたらし、市場をさらに活性化させた。ゲーム機業界は今や、ソニーグループと任天堂の日本勢が優勢で、米マイクロソフトの影は薄い。

インバウンド

失われた30年の始まりと現在との違いを際立たせているものがあるとすれば、それは観光業だ。訪日観光客の急増はここ30年間における日本最大の経済的成功例と言えるだろう。

今年、日本は20年前の7倍に相当する約3300万人のインバウンド観光客を見込んでおり、訪日客を通じ日本のソフトパワーがさらに広まることにもなる。 The number of people traveling to Japan has tripled in just a decade Sources: Japan National Tourism Organization; JTB (2024 estimate)Japan Becomes World Tourist Destination

失われた30年は単なる経済不況ではなく、心理的にも深い傷跡を残した。日本は神経衰弱の危機にひんしているように見えた。いわば日本の身体のみならず、魂とプライドも傷付いたのだ。

30年間余り、日本に対するステレオタイプ的な見方が続いた。とても古風で決して変化しないとか、技術面で効率的で未来そのものだとか、あるいは過去から抜け出せず、いまだにファクスを使っているとか。

プラスチックの食品ディスプレーのように古臭く、働き過ぎという論調もあり、日本はおなじみのいいかげんなレッテルを貼られた。同じようなスーツに身を包んだサラリーマンや欲求不満の主婦、セクハラを許容している国などとのイメージでも語られ、国民が欧米で起きていることにほとんど主体性も関連性も感じていない、色あせた国と見なされることもあった。

訪れるにはいい場所かもしれないが、そこに住みたいとは思えないだろうし、いずれにせよ、外国人嫌いとされる日本の人々はそれを許さないだろうという偏見は確かに存在した。

2003年の夏、私はこの国を苦しめているものが何であるかを知りたかった。そのためには、もっと深いところに目を向ける必要があった。今でもポジティブな変化の兆しの多くはまだ表には表れていない。

日本の自殺率は米国より低く、ホームレスの数は03年のピークから90%も減少した。高齢化は急速に進んでいるかもしれないが、出生率は韓国や中国のような近隣諸国と比べると健全に見える。

カフェではスーツ姿のサラリーマンの代わりに、オンラインコンテンツの発信者やノートパソコンで取引する個人投資家をよく見かける。

私が東京に来た11年当時は、コンビニやレストランで働く外国人を見るのは珍しかったが、今ではセブン-イレブンで日本人の店員に出会う方がまれだ。

ほとんどの主要都市は、日本の食べ物や文化に夢中な観光客でごった返している。日本の株主価値や文化的コンテンツを発信するクリエイターはますます重宝され、称賛も得ている。そして日本政府は、民主的な西側リーダーとしての役割をそっと受け入れている。

社会契約

今年、日経平均が過去最高値を更新した時、浮かれたムードはそれほど感じられなかった。日本国民は、景気回復のほとんどが外国からの資金に依存した都会中心の話だと認識している。

実際、失われた時代を抜け出したとはしゃぐことはできない。将来、広範なセーフティーネットと引き換えに派手な富を避けてきたこの国の不平等が広がる可能性もある。 Suicides and homelessness in Japan have declined from early-2000s peaks Source: Japan’s Ministry of Health, Labor and Welfare Note: Homelessness survey began in 2003, but was not conducted from 2004 to 2006.Social Problems on the Wane

失われた30年の「社会契約」はどうなるのだろうか。日本はダイナミズムと引き換えに、世界がうらやむ社会的安定を手に入れたのだ。低迷期にあっても、手頃な価格の住宅や国民皆保険制度、安価で栄養価の高い食料、比類のないインフラ、法と秩序への取り組みなど生活の質の高さを維持することができた。それが今、脅かされているのか。

しかし、だからこそ私は日本にとどまることを選んだのだ。この果てしなく魅力的な社会は、西洋が見なすステレオタイプの「分かりにくさ」とは裏腹に、進化と変貌を遂げ、日本人自身がしばしば十分に理解していない忍耐力とパワーを発揮する。

私が東京に来た年、梅雨は8月上旬まで明けず、記録上2番目に遅い首都での本格的な夏の始まりとなった。だが、長くうっとうしい梅雨は結局終わったのだ。どんなに長くどんなによどんだ季節でも、永遠に続くわけではない。

(リーディー・ガロウド氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、日本と韓国、北朝鮮を担当しています。以前は北アジアのブレーキングニュースチームを率い、東京支局の副支局長でした。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)

原題:How a Fading Japan Regained Its Superpowers: Gearoid Reidy(抜粋)

This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.