能登半島地震で改めて浮き彫りになった、災害時の「トイレ問題」。記者は被災地で「使用不可」との張り紙がされたトイレを何度も目にした。そうしたトイレを取材した際、扉を開けた瞬間の光景や、臭いは忘れることが出来ない。

流せないため、便器に積み重なった排せつ物。その間にはトイレットペーパーが挟まれ、強烈な臭いを放っていた。被災者の苦悩は、察するに余りある。こうした事態を避けるため、何をどう備えたらよいのか?専門家に聞いた。

あふれてからでは遅い!大事なのは“初動”

被災地でトイレが「使用不可」となった理由はこうだ。断水などの影響で水洗トイレが使えないにもかかわらず、用を足し続け、便器から排せつ物があふれてしまったのだ。

避難していた女性

「水が流れないと、あふれてしまって大変だった」

「大便をしたくても便器にあふれていて、ビニール手袋で大便をすくって出してから使っていた」

衛生状態や臭いから、水分を控えたり、トイレに行くことを我慢したりする人も続出した。「トイレ問題」はぼうこう炎のほか、エコノミークラス症候群などを引き起こし、災害関連死につながることも。極めて身近で、かつ、極めて重要な問題なのだ。

トイレの備えについて話を聞いたのは、NPO法人「日本トイレ研究所」の加藤篤代表理事。20年ほど前から様々な災害の被災地でトイレ支援や調査を行う「トイレのエキスパート」だ。

加藤さん

「災害時に水や食料は大事。ただ、トイレと比べて、何を先にやらなきゃいけないかと問われたときに、それはいつも“トイレ”と答えている」

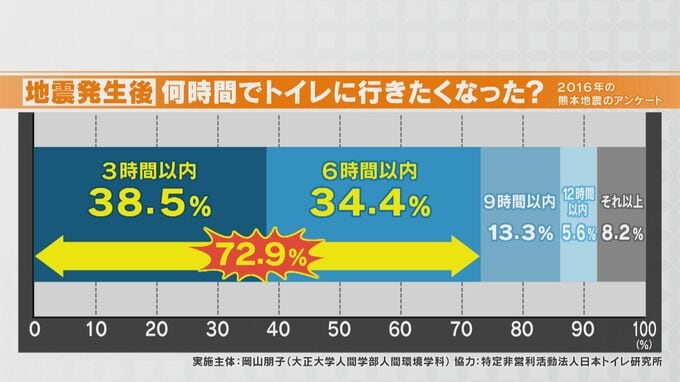

加藤さんがこう話すのには、根拠がある。2016年の熊本地震で、加藤さんらが行った調査では「地震のあと3時間以内に約4割、6時間以内に約7割の人がトイレに行きたくなった」という。すぐに手を打たないと、どんどんトイレに行きたくなる人が増え、あっという間に「使用不可」になってしまうのだ。「トイレは水や食料よりも先に必要になる」と加藤さんは強調する。あふれてしまってからでは遅いのだ。

個人の備えは「携帯トイレ」がカギ

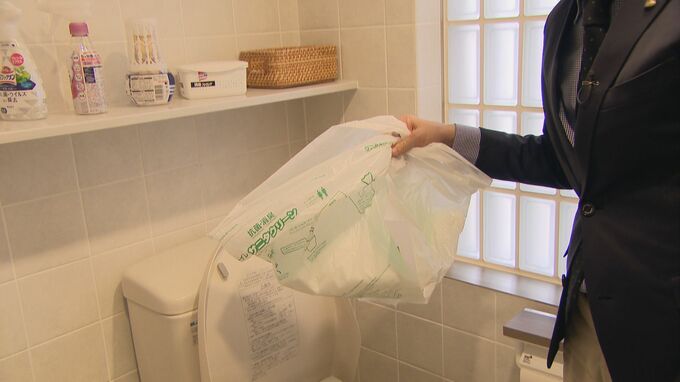

では、肝心の「初動」でどんな対応をすればよいのだろうか。加藤さんが「必ず備えて欲しい」と話すのが、携帯トイレだ。

加藤さん

「大きな災害が起きたら携帯トイレを取り付ける。なぜかというと、3時間以内に4割の人がトイレに行ってしまう。そうすると、便器が大小便であふれるような状態になって、水がない中で対応できなくなってしまう」

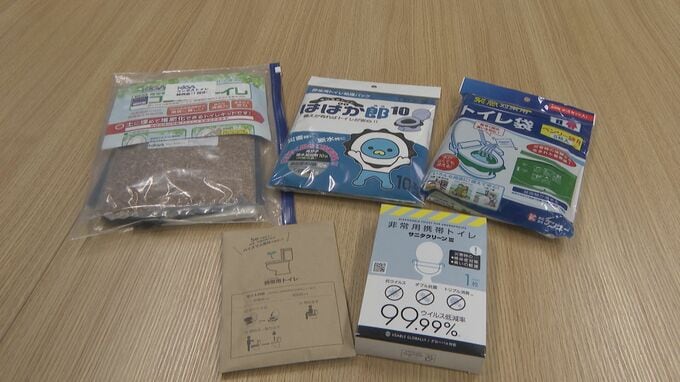

携帯トイレとは、便器などに取り付けて使う、袋式のトイレのこと。オムツのようなシートが入っている「吸収シートタイプ」と、「凝固剤タイプ」がある。いずれも排せつし終えたら、口をしばり、燃えるゴミとして処分(分別は各自治体による)。携帯トイレは、トイレが最悪な事態になるのを回避するために使うのだ。

加藤さん

「道路が寸断した場合など、仮設トイレや、トイレトレーラーなど外部からの支援は一切来ない。何よりも大事なのは“個人の備え”」

トイレは「支援を待つもの」ではなく、「個人で備える」もの。携帯トイレの備蓄について、加藤さんは「最低でも3日分、理想は7日分」だという。排せつ回数を目安として1日5回とすると、理想的な備蓄量は次のようになる。

家族の人数×5回(1日の排せつ回数の目安)×7日分

4人家族なら4人×5回×7日分=140回分だ。取材で見せてもらった携帯トイレの場合、140回分はダンボール1箱分のサイズで、こんなに多く必要なのかと感じた。しかし…

加藤さん

「トイレは支援も遅れる。水や食料は多くの人が気付くが、トイレは忘れられがち。しかも、トイレは隣の人に借りにくい。このくらい持っておくのが安心」

「備蓄の落とし穴」のトイレ 備えのポイントは

一方、実際にトイレを備えている人は多くない。名古屋の街で聞いたところ、食料や水を備えている人は8割以上いたのに対し、トイレを備えている人は3割ほどだった。

加藤さん

「水や食料は、日常会話の話題になる。しかし、排せつは会話に出てこない。話題にならないことは災害時の備えに思い至らない。ここに落とし穴がある」

確かに普段から排せつの話をすることは極めて少ない。加藤さんは「困ったときでも、トイレの悩みは周りに言いづらく、一人で抱え込みがちになる」と指摘する。

しかし、どんなトイレを備えるか?これは会話の材料にもなりそうだ。加藤さんに携帯トイレ選びのポイントを聞いた。

<携帯トイレ 選ぶポイント>

①使いやすさ

つけるだけで「いつものように使える」もの

②吸収量

尿や便が漏れずに使える吸収量があるもの

③個人が大事にしている付加価値

臭いが気になるなら臭い対策、大きさ重視ならコンパクトなものを選ぶ

さらに、加藤さんは「地震が起きるまでに1回使ってみること」が大事だと話す。

加藤さん

「トイレは毎日何回も行くもので、習慣化されている。習慣化されているものは、急にやり方を変えられると戸惑っていつものようにできなくなる。安全なうちに一度でも使っておくと、心のハードルが下がる」

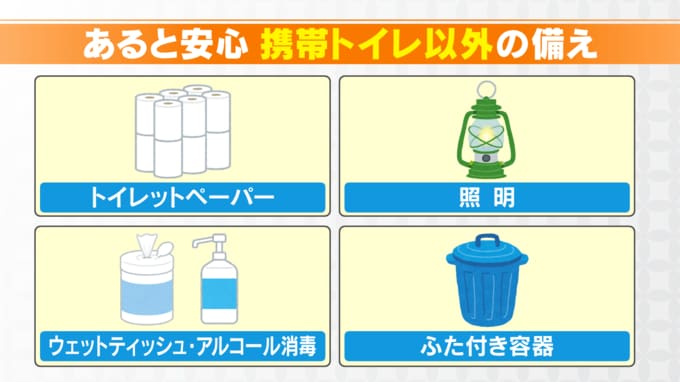

ちなみに、備えとして、携帯トイレ以外にあると安心なものは次の通り。

<携帯トイレ以外にあると安心なもの>

①トイレットペーパー

災害後、店頭からなくなる可能性も。

②照明

停電でトイレが真っ暗になることも。両手が自由になるヘッドライトやランタンなど。

③ウェットティッシュ、アルコール消毒など

断水中は、手が洗えない。

④消臭袋や蓋付きの容器

携帯トイレは臭いを完全に抑えることは難しい。使用済みの携帯トイレは防臭袋や、蓋つきの容器などにまとめて入れることが効果的。そして、庭やベランダなどに置き、生活空間から排除する。

逆流の危機も…安易に風呂の水で流さない

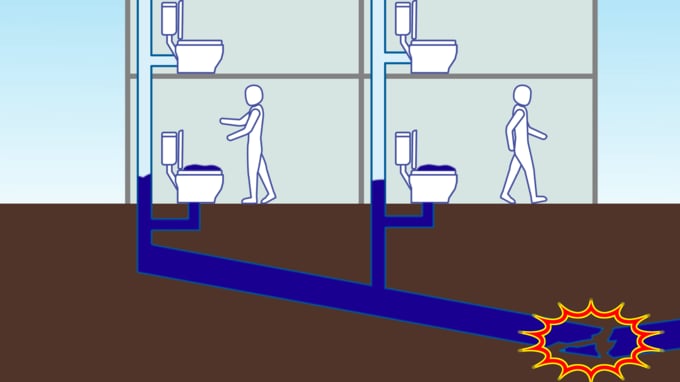

災害時に断水しても「貯めておいたお風呂の水で水洗トイレを使おう」と考えている人も注意が必要だ。地下の排水管が破損しているかもしれないからだ。それに気付かず、皆がトイレを使い続けると、排せつ物が逆流し、室内にあふれてしまうことも…。

加藤さんは改めて「災害時、まずは携帯トイレを取り付けることが大事」だと強調した。下水道の使用に制限がかかる場合、HPで情報を公開する自治体もある。水洗トイレの使用を再開するのは、自治体の情報を確認してから。これはマンションでも、戸建ても同じだ。

加藤さん

「下水道の状況がわかって、水洗トイレが使えるとわかれば、携帯トイレを外せばいいだけ。その逆はできない。まずは携帯トイレを取り付ける」

加藤さんは「トイレ問題は災害のたびに繰り返してきた」と話す一方、備えの関心は高まっていると感じている。国が、今後40年で90パーセントの確率で予想されるとする南海トラフ巨大地震。避難者は全国で最大約950万人にのぼる。異次元の災害に、「個人の備え」が重要なのは言うまでもない。

加藤さん

「女性や子どもは停電中の夜など、外の仮設トイレに行くのは本当に怖いと思う。残念ながら、日本でも、被災地では性犯罪も起きている。トイレという場所をいかに快適で、安心できる場所にするかというのは本当に大事」

人の数だけ排せつはある。トイレを「備蓄の落とし穴」のまま、済ませてはならないのだ。