实力悬殊的情况下,革命先烈凭什么敢于反抗?

都在说大陆,在下说说沙俄吧。

列宁当年因反抗沙皇被判处流放,那么列宁被流放期间的生活是怎样的呢?

有面包有牛奶有肉吃,还可以写作,在流放期间他甚至还结了个婚。

作为对比,在布尔什维克成功夺取俄罗斯的统治权之后,沙皇一家立刻就被拉到地下室枪毙了。

某些人敢于在实力悬殊的前提下反抗,并不见得是因为真的有什么勇气,而是因为他们知道,他们所面对的强大对手的下限要比他们高得多。

更多回答

我们生活在今天,所处的社会环境、接受的思想灌输,是和革命人几乎完全不同的,革命年代革命人的思想观念、精神世界和道德标准,同今人想象也是极大不同的。在这一前提下,要治疗一名抑郁症患者,最好不要“从革命先烈找解决办法”,还是该老实的看病、吃药,老早日解决病症。

题主提到患抑郁者是自己的侄子,我们就不妨先从“亲情”出发。于革命年代而言,“亲情”便并非什么有力的人与人之间的链接,族人之间吃绝户、出卖子女、杀死亲属,这可算是常见的事。

例如开国上将陈锡联,他是个苦命人,不到五岁时便父祖双失,家中仅有一个母亲照应四个孩子,结果被族人无情的分了家,一个女子只能带着四个孩子住在两间房中,耕种两亩薄田(且不得不卖掉了),一家人经常要靠乞讨才能混饭吃。

有一次母亲带着他去讨饭,被远房堂叔陈芝斌瞧见。陈芝斌平时不接济这家穷亲戚,这个时候却嫌陈锡联一家讨饭是“丢了陈家的人”,对陈母又打又骂。不到十四岁的陈锡联气极了,他远没有今人的“温良”,他直接向母亲发誓,“等我长大了去当兵,带人来报仇!”

因为“亲人间的口角打架”,便想要杀人,要喊打喊杀,这放到今天恐怕会被认为是“小坏种”。然而我们不要忘记,陈锡联家本来有土房十间,耕地十亩,另租有十亩良田,如果不是亲属把他家强行“分家”,那陈锡联或许会是一名“老实本分”的、名叫陈锡廉的农民(“锡联”是参加革命后登记写错的名字)

而陈锡联还没有当兵,便带了“兵”来报仇。

黄麻暴动后陈芝斌出任民团首领,大力剿赤,李先念领导的游击队在他家乡一带活动,想要将此人除掉。当李先念一行人到他家,想找他母亲带路时,小小的陈锡联立即跳了出来,要为他们带队,杀掉自己的远房堂叔,最后陈芝斌死在家中,家门口被贴上游击队的告示……

多年以后,陈锡联将此事视作一桩美谈。谈起来,陈李二人都是“哈哈大笑”,直呼痛快。我们也可以说,陈锡联的“压抑”、“抑郁”,就是这样宣泄出去的。

在陈的眼里,陈芝斌压根不是他的亲人,只是一个看不起穷人、羞辱他母亲的恶霸地主,是他家的仇人。那么一丁点同姓的血缘的关系,实在不重要。

显然,这种“解压”方法在今天是骇人听闻的。

同样的,亲情也没有束缚住幼小的陈锡联,“宁做一日雄狮,不做百日绵羊”,十四岁的陈锡联真正实践了这句话。

他作为一名吃不饱饭的半大孩子,不愿忍受吃不饱饭、做乞丐乞食、当放牛娃仰人鼻息的日子。

为给生活找出路,为在这昏昏沉沉的世道里挺胸抬头的活着,也为了不过受气的、压抑的穷困生活,1929年4月的一个夜晚,年仅十四岁的陈锡联轻轻取下母亲系在他手腕上的红绳,不辞而别,离开爱他的母亲,离开两位姐姐一个弟弟,走入山林,投奔徐海东的游击队。

开国上将的军旅生涯,就这样在童年时代开始了。

至于“凭什么敢于反抗?”的问题,陈锡联也早有解释,首要原因就是前文所述,他受不了这种耻辱的、压抑的生活,他感到郁闷、抑郁。

他在农村社会上不是没有讨过生活,给人放过牛、做过工,却得不到丝毫的尊重,在他看来,革命前的生活是“不仅没有做人的权利,乞食的权利都被剥夺”。至于亲人,更没有几个,他的远房叔叔是“恶霸地主”,两位亲叔父把他一家扫地出门。除了自己的亲母、亲姐弟,再没有什么亲人。比起那几个亲戚,为他手刃“仇人”的李先念更像是他的亲长辈。

他厌恶、憎恨这样的社会秩序,他“不愿屈服于这社会”,于是他选择去打破这一切,一个革命者就这样诞生了。

如果他的经历发生今天,人们恐怕只会觉得“骇人听闻”、“人伦灭绝”……

像陈锡联这般,为革命杀死亲属者,在鄂豫皖边也并不罕见,甚至有亲手弑父者。

红四方面军政治部秘书长王秀松,出身黄安地主家庭,1925年入党,1927年参加黄麻暴动,暴动失败后他隐蔽身份,建立联络站,配合木兰山上的游击队,更一度同许世友等人一样,上了木兰山打游击。两年后的1929年,他的父亲王建禄在家乡一带扯起反革命的旗帜,做起反革命的事业,怎么办?王秀松以身作则,带队杀了自己的亲父。

一九二九年四月的一天,王秀松只身潜回家里,王建禄知道了,大骂王秀松大逆不孝,是个败家子,还训斥王秀松道:“你读书用了我这么多钱,让你去当共匪?”王秀松把手枪往桌子上狠狠地一放,大声说道:“任何人不能阻挡我走革命道路。”又对王建禄郑重地说道:“你不要看到国民党反动派一时势力大,他们终究要失败,革命总是要成功的。最好你走,放弃一切。”王建禄看到这情景有些害怕,不敢,也无力捉拿王秀松了案。只好悄悄溜出家门,躲起来了。

王秀松知道这个反动的父亲不消灭,就会给革命带来极大危害,为了打击敌人的反革命气焰,农民自卫军四处搜捕王建禄,均未捕获。一九二九年秋天的一个夜晚,王秀松潜回家中,询问母亲。“父亲在哪里?”母亲说:“在标岗。”接着他急切地催促妻子梅伴松说:“快走!快走!百事不要,快跟我走!”梅伴松还在犹豫,她担心自己跟着王秀松,怕他受到牵累,一起被敌人害了。王秀松对梅伴松的这个意思是早就理解的,王秀松说,“怕什么?生是革命人,长的是革命心,革命人生死不悔,生死不忘革命。”梅伴松、王秀松带着两个孩子,深夜离开了栗林嘴。第二天清晨,王秀松亲自派自卫军十余人包围了标岗,在王幼保家的楼上柴火里,逮捕了王建禄,农民自卫军把王建禄押到董家岭子(沙河店)就地镇压了。

《红安英烈——王秀松》 见《湖北英烈传》

1929年为革命弑父的王秀松大概想不到,两年后,他会在张特立的肃反中被捕,最后在白雀园被杀……

在苏维埃政权、党的各级机关、工会组织和群众中,逮人杀人的现象也和在军队内一样。例如罗山群众领袖郑新民,麻城群众领袖王宏学、县委书记雷绍全,孝感县委委员刘纪元,过去特委书记徐朋人,黄安农民政府主席曹学楷,鄂东革命军党代表戴克敏,红三十一师政治部主任陈定候,黄安党的发起者王秀松、戴季伦,商城县委书记李梯云及皖西道委书记方英。红军的一批创造者,被杀的很多。至于群众中逮杀的人更多。

《鄂豫皖苏区红军历史 一九三○年春——一九三二年秋》 载于《中国工农红军第四方面军战史资料选编 鄂豫皖时期上》

可是挨杀,对革命人来说恐怕又算不了什么,都出来闹革命了,还怕被错杀吗?

1934至1935年,东北人民革命军内部掀起反民生团运动,大杀民生团,二军独立师师长朱震被怀疑是民生团,抓起来要处决掉,结果朱震逃掉了。

对此,周保中将军的评价是:“跑是不对的,冤死也应该,谁叫你来革命了”

你看,今天我们谈起什么肃反、什么杀人,都呜呼哀哉,但周保中这个老革命却有种离奇的观念:“你都来革命了,被冤杀又怎么样?应该的”

周保中是明确反对肃反滥杀的,为此更攻击赵尚志是“东北张国焘”,批评赵尚志在珠河惨杀群众、冤杀干部,然而如果真有人为躲避肃反而做逃兵,在他眼里又是“不对的”。

这种观念,在今天大概是无人能够理解的。

问题下还有知友

做了一些描述,提到老革命们的“革命世界观”是在“活地狱”里形成的,并以当年河南饥荒里的人饥相食为例。这样的举例其实也不全,河南的革命老区侧重于豫东南边区的商城等地,抗战时期也没有深入河南开辟根据地,太康、扶沟、尉氏等县的惨景,是当时的八路军不太见得到的。但我们要知道,1942年的饥荒不是单河南一县的事,整个华北都宛如一片诅咒之地,爆发了一场接一场的饥荒。

开国上将陈再道在回忆录中追忆1942年冀南根据地的惨景,便透露出少有的悲伤情绪,他描述当时的情景:冀南平原“房倒屋塌,杂草丛生,满目荒凉。有的村庄尸体遍野,惨不忍睹”,农村里整村整乡的饿死、逃荒。

他在馆陶县看到卫河边大批逃难的民众,只感到“心里十分难过”,让队伍把仅剩的粮食交给难民,大家晚上饿饭。思及此处,陈再道还加上了一句“当时有粮食也不忍心吃下去”。

陈再道当时是因为伤心吃不下去,还是看着惨景,毫无进食欲望了?在回忆冀南灾情时,陈再道描述最惨者,除了饿死不过骨肉别离,他的回忆显然是有所修饰,就像许世友回忆万源大战时只谈战胜一样。

当时冀南的实际状况远比陈再道的描述骇人,不止在饥荒、瘟疫的夹击之下诞生“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨景,食人事件也同样在冀南地区发生了……

1943年7月1日,冀鲁豫三专区所辖的堂邑、莘县、清平、冠县、朝北、卫东六个县划归冀南区,当时这一带灾荒尤为严重。堂邑县外逃人口达2/3。冠县桑阿镇一个小孩死后,被袁菜庄王xx烧着吃了,杜庄的牛xx,曾吃过三个死人。冠县东部大花园头、烟庄等33个自然村饿死11000多人;桑阿镇一带63个自然村饿死21000多人。出现“早死有人埋,晚死无人抬”的现象,屋内、村中、路旁到处都可看到尸体,呈现尸横遍野,户无烟炊,狐兔出没,一片荒凉。逃的逃走,死的死去,当时冠县至堂邑公路两侧,马颊河两岸,涉及1000多村庄,约40万人口。形成骇人听闻的“无人区”。

1943年8月普降透雨,旱象解除之后不久冀南全区自北向南、由东而西霍乱病普遍流行。当时缺药少医,加以对疫区未能封锁,对患者也未能隔离,因而蔓延十分迅速,死亡率相当惊人。曲周县东王堡村150户病死600人,馆陶县榆林、法寺、来村,10天病死370多人,威县南胡帐村170户病死210多人;邱县梁二庄300户病死400多人,20多家成了绝户。又一次出现“早死有人埋,晚死无人抬”。当时我在大名县黄金堤一带组织群众防病、灭病,亲身参加清理室内腐烂的尸体。

当然,河南的惨剧也不是未被八路军指战员们亲眼见过,1944年底八路军豫西挺进队趁着国民党军新败、河南一片混乱的有利局面开入河南,试图开辟中原根据地。当皮定均等人渡过黄河时,所见的便是一片末日之后的荒凉世界。

当时的豫西,土地荒芜、人民流散,窑洞空置布满蛛网,成群乌鸦飞在天空,秋风一起,黄沙漫天。尚在定居中的农村人高度军事化,纷纷躲入由壕沟包围起来的、孤零零矗立于大地上的堡寨,见到军队过境便鸣枪示警,“一村打枪,村村打枪”……

“传奇上将陈再道”是亲眼见证过以上这些的,老革命们都是亲眼见证过以上这些的。杀人、死人和食人,对他们来说不是恐怖故事。黄沙漫天、尸骸遍野的景象,对他们来说不是文艺创作。这些事对他们来说,几乎是一种“日常生活”,这就是他们所处的环境,与今人完全不同的环境。

真不建议你向革命先烈借勇气,因为今天的社会和革命前的社会,完全是两个世界,换句话说那个年代没意志力活下去的人,已经被物竞天择掉了。

就拿你第一句话“我侄子快被抑郁打败了”,但对于所有普通人来说,一个足够安全、温馨、有亲人关怀的家庭,本就是革命后的产物。革命前的家庭极其脆弱,随时都有被外部风险摧毁可能,而一旦遭遇重大的外部危机,亲情、爱情甚至的人伦都可以抛弃。

被今人乃至于儒教人士视作残酷,而哀嚎了上千年的“易子而食”,在拥有更充足史料的近代,怕都要稍逊一筹。

因为在近代史上,我们真的可以大胆的问上一句“为什么要去交换?亲生的就吃不得了吗?”

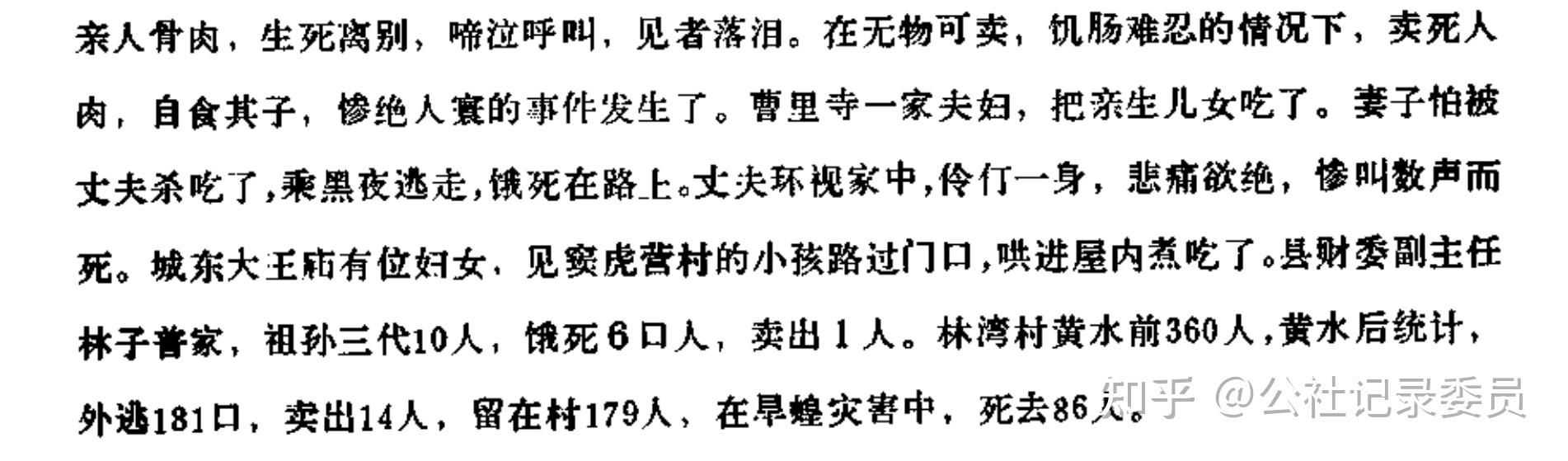

在无物可卖,饥肠难忍的情况下,卖死人肉,自食其子,惨绝人寰的事件发生了。曹里寺一家夫妇,把亲生儿女吃了。妻子怕被丈夫杀吃了,乘黑夜逃走,饿死在路上。丈夫环视家中,伶仃一身,悲痛欲绝,惨叫数声而死。城东大王庙有位妇女,见窦虎营村的小孩路过门口,哄进屋内煮吃了。

《扶沟县志-第三编 黄水》

独塘乡袁桥村王国印(共产党员)的祖父年近古稀,看到一家人快要饿死,就让儿女外逃谋求生路,家人不肯,老人恐连累他们,乃以砖击首而死,儿女们不胜悲痛,草葬老人后无奈外逃。该乡郭楼村郭才欢(共产党员)的父亲在家里饿死,母子二人逃荒在外,讨到一点棉籽和棉饼充饥,吃后大便困难,母子互相用手从肛门往外挖。更有甚者,清集乡李百实村李桑恩的外甥(轩庄人)路过逊母口,被一个卖羊肉包子的活活打死,把肉割下来做肉包子卖。该乡彭庄村彭兴让有一妻一妾,彭饿死后,妾改嫁从人,妻饥饿难忍,竟把亲生闺女活活烧死,然后将肉削下来充饥。类似这样的事例,到处皆有,举不胜举。

《太康县第二节 民国27~36年黄水泛滥》

这可以不是后人胡说八道,刻意渲染旧社会的黑暗,民国朝野自己都心知肚明。因为不同于如今那些吹捧民国生活急需救治大脑的可怜人,民国朝野上下他们真的生活在这样的环境里。

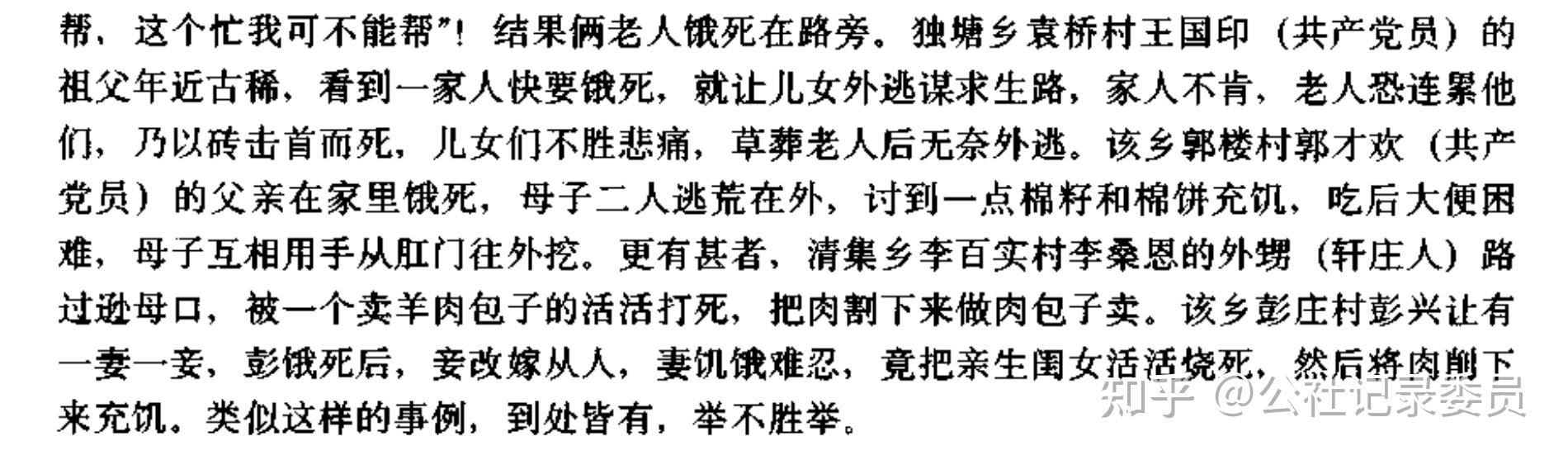

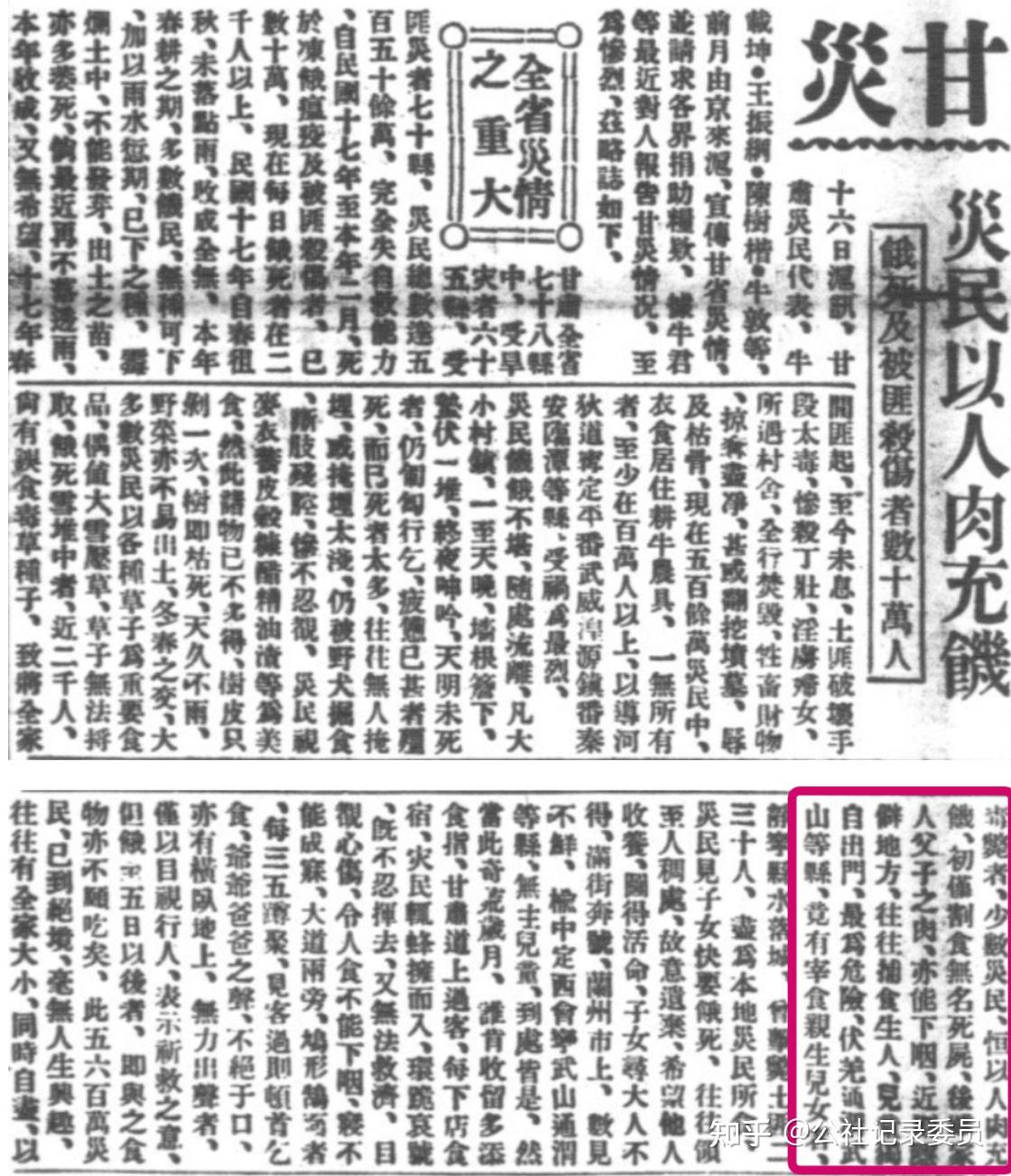

据1929年6月21日的天津大公报报道,甘灾灾民以人肉充饥

恒以人肉充饥,初仅割食无名的死尸,后虽家人父子之肉,亦能下咽,近则隐僻地方,往往捕食生人。儿童妇女独自出门最为危险,伏羌、通渭、武山等县,竟有宰食亲生儿女者

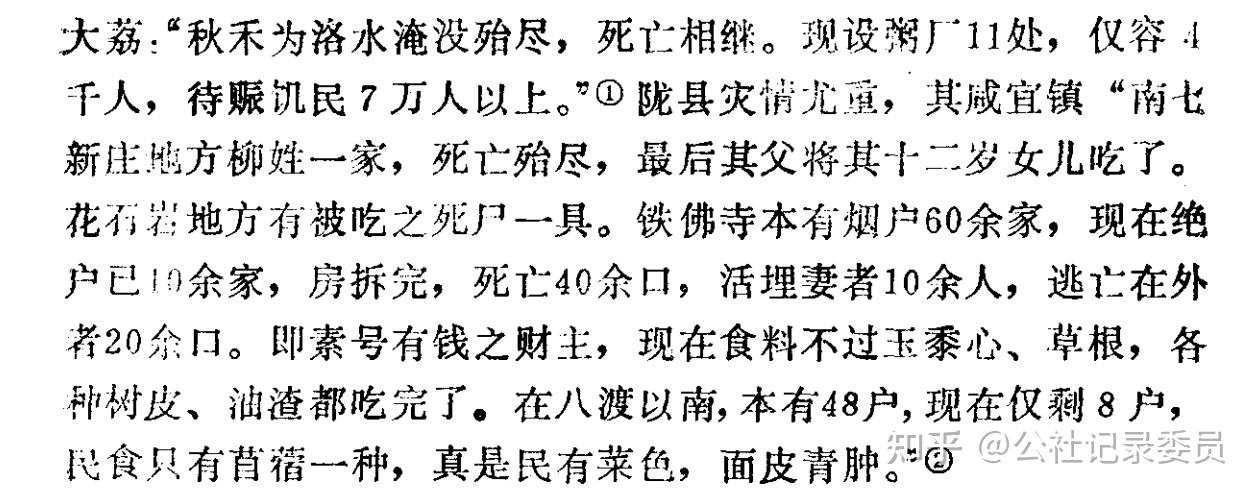

同年的陕西灾荒,也有一处可怖

陇县灾情尤重,其咸宜镇“南七新庄地方柳姓一家,死亡殆尽,最后其父将其十二岁女儿吃了。

这类恶性事件都只是作案人员单打独斗、私密作案,只在“隐僻地方,往往捕食生人”?非也,根据《尉氏文史资料-第五辑.》所载的——段庄村水患史,就提供了一处反例

段庄行政村,包括黄岗、东段庄、西段庄、沟李四个自然村,位于尉氏县城东南三十五华里处。一九三八年,四村五百二十户,二千八百余口人。日本军人侵中原,蒋介石下令扒开黄河花园口,滔滔黄水,夺贾人淮,滚滚东南而下。段庄靠贾鲁河北岸,黄水吞没了家园,土匪抢劫,广大农民逃往外乡,偏偏又遇到一九四二年的旱灾,死亡者过半。计:出外逃荒的五百零六户,二千七百多口人。截止到一九四八年尉氏解放,十年间共死绝一百八十九户,被冻、饿而死的一千一百多人,被黄水淹死六十七人,被卖儿女二百三十人,被兵、匪、地、霸杀害三十三人,被活吃二十人,下落不明的七十七人。其惨状分述于下:

这二十人是如何被吃的呢?西段庄北大庙上,支着一口煮人的锅……这些大爷光明正大的做

与此同时,在黄泛区出现多处人吃人的惨景。有因饥饿吃自己亲骨肉的,有从荒野扒吃他人尸体的,还有杀害活人,吃人肉、卖人肉的。西段庄北大庙上,支着一口煮人的锅,李奎、赵麻五、王九、梁玉琢杀吃本村刘全等二十人,杀吃过往行人无法统计。

整个旧社会中国活像一个后启示录,所以一直以来,我也很想知道革命先烈们都是什么精神状态?这些人的一生不止一次的经历饥荒,不止一次的看见“人食人”,经历了如此多现代人所不敢设想的恐怖,他们又是如何活下去战斗的?

或许就是那句话吧……物竞天择、适者生存.

说回问题,

实力悬殊的情况下,革命先烈凭什么敢于反抗?我侄子快被抑郁打败了,想从先烈那里借来勇气。

可能这些真经历了神州陆沉的,从一个活地狱里爬出来的老战士们听到这个问题,恐怕会笑吧?

笑着说:“娃娃呀!我们那是乱世,不然活不下来!有病治病呗,你们又不是没有医生,找我们干什么?”