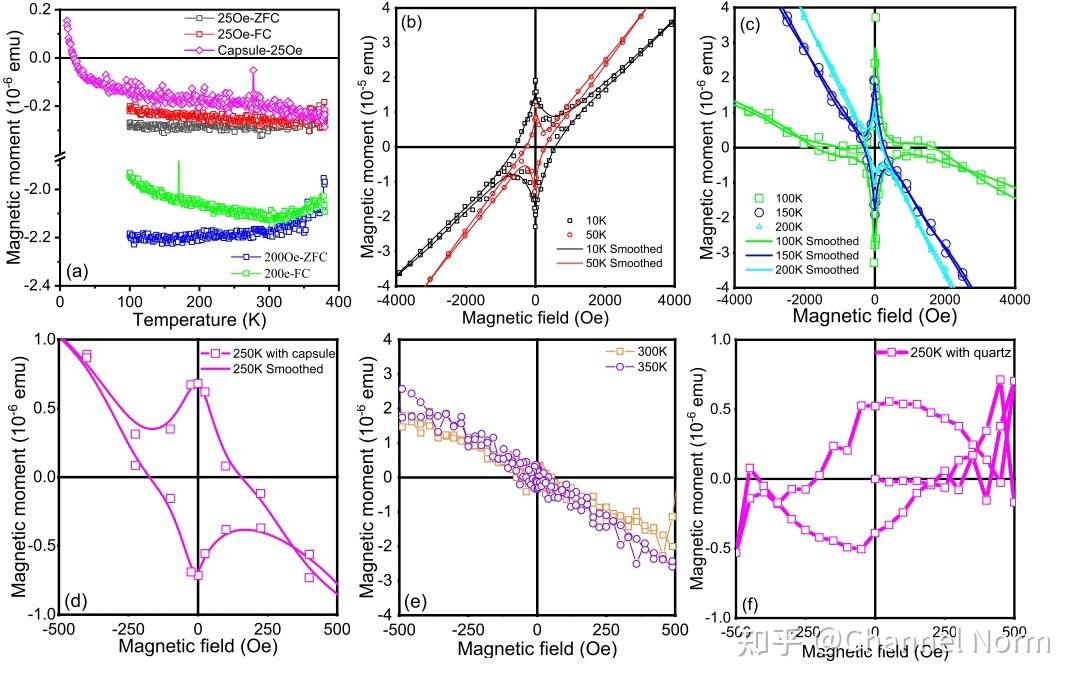

如何看待室温超导最新后续,国内导派“11战神”大集合的论文?

我没搞错单位吧,横轴几百,纵轴10^-5,你说这是菱形是不是过分了点,这不是一条超级细缝吗?超导组分低,你应该是横着和竖着都低,分裂的地方就是超导体饱和的地方,理论上这个地方锁住多少磁感线,回到0的时候就该留下多少,就算有什么额外机制导致有偏差,也不能偏差这么多啊。上次场低一点说是测量有什么误差也就罢了,这次横着更长了,竖着这是没变还是变少了,这不离超导更远了吗?围观的信者不懂,你们这些作者也不明白吗?平心而论,你们真信这玩意是超导?

你们真不如老老实实按自旋玻璃态去研究,顶多一个月就该搞明白了。

更多回答

复现者联盟观察到硫铜共掺杂铅磷酸盐中可能存在的奇异金属相,朝室温超导迈进

自去年八月以来,类LK99材料中潜在的室温超导现象成为了大家关注的话题。国内科学家形成了复现类LK99材料的“复现者联盟”。今日,科学家们在最新发表的论文中报告了一项突破性的发现:在硫铜共掺杂的铅磷酸盐中观察到了奇异金属相。这一发现为实现室温超导提供了新的理论基础和实验数据,有望对未来的超导技术产生重大影响。论文链接:

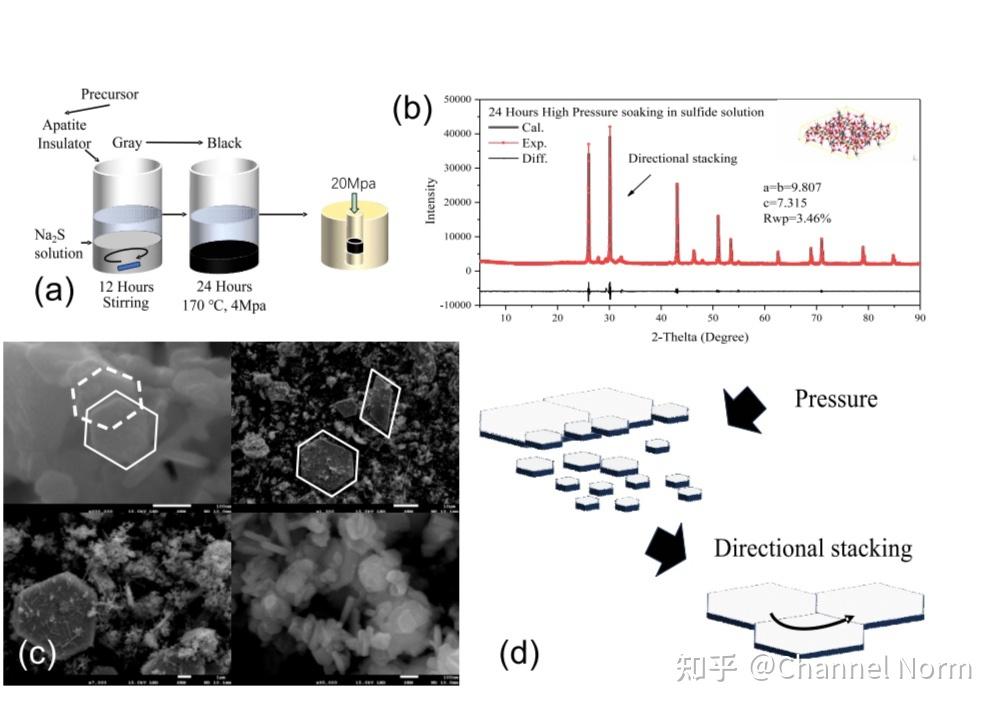

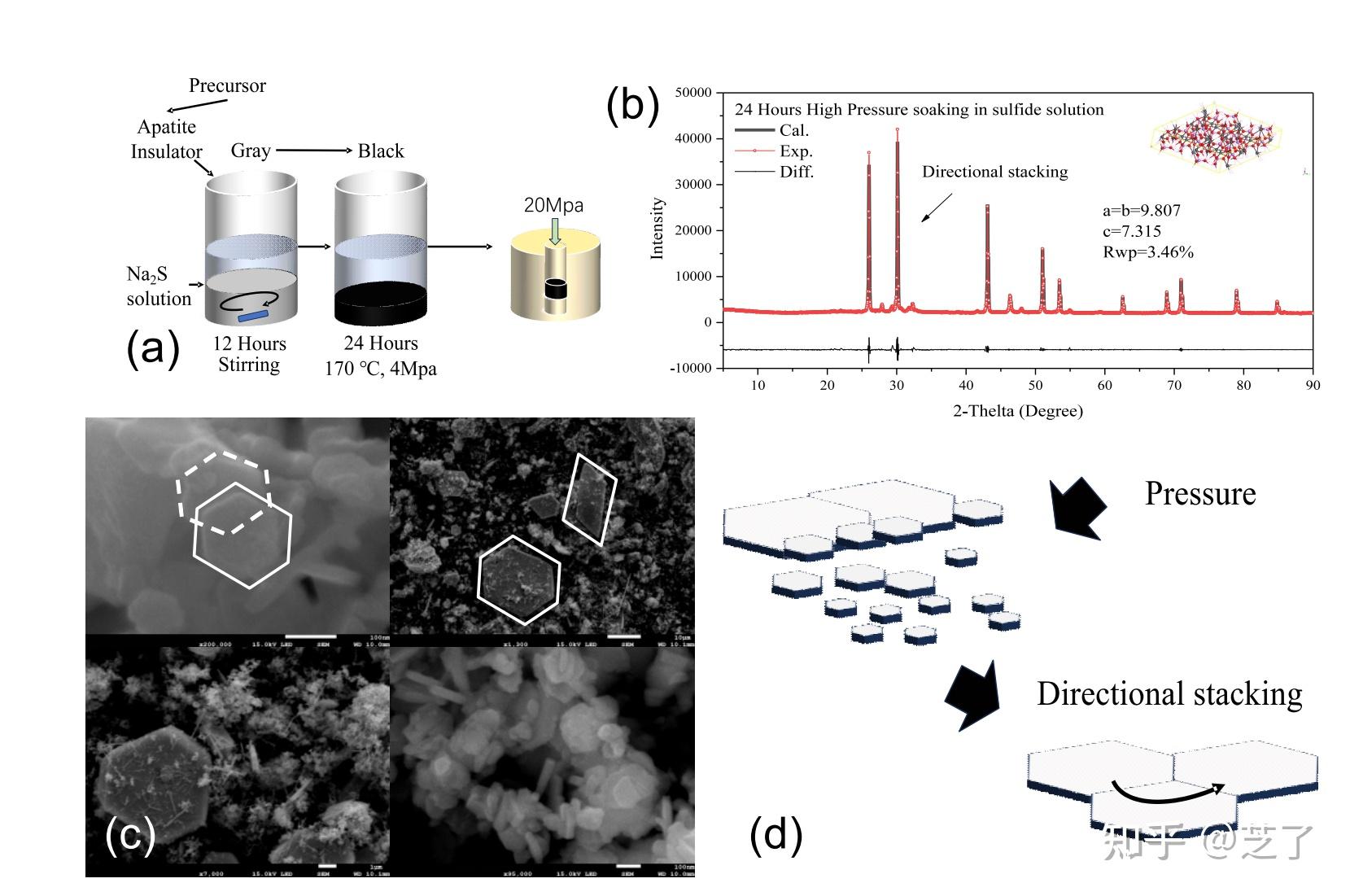

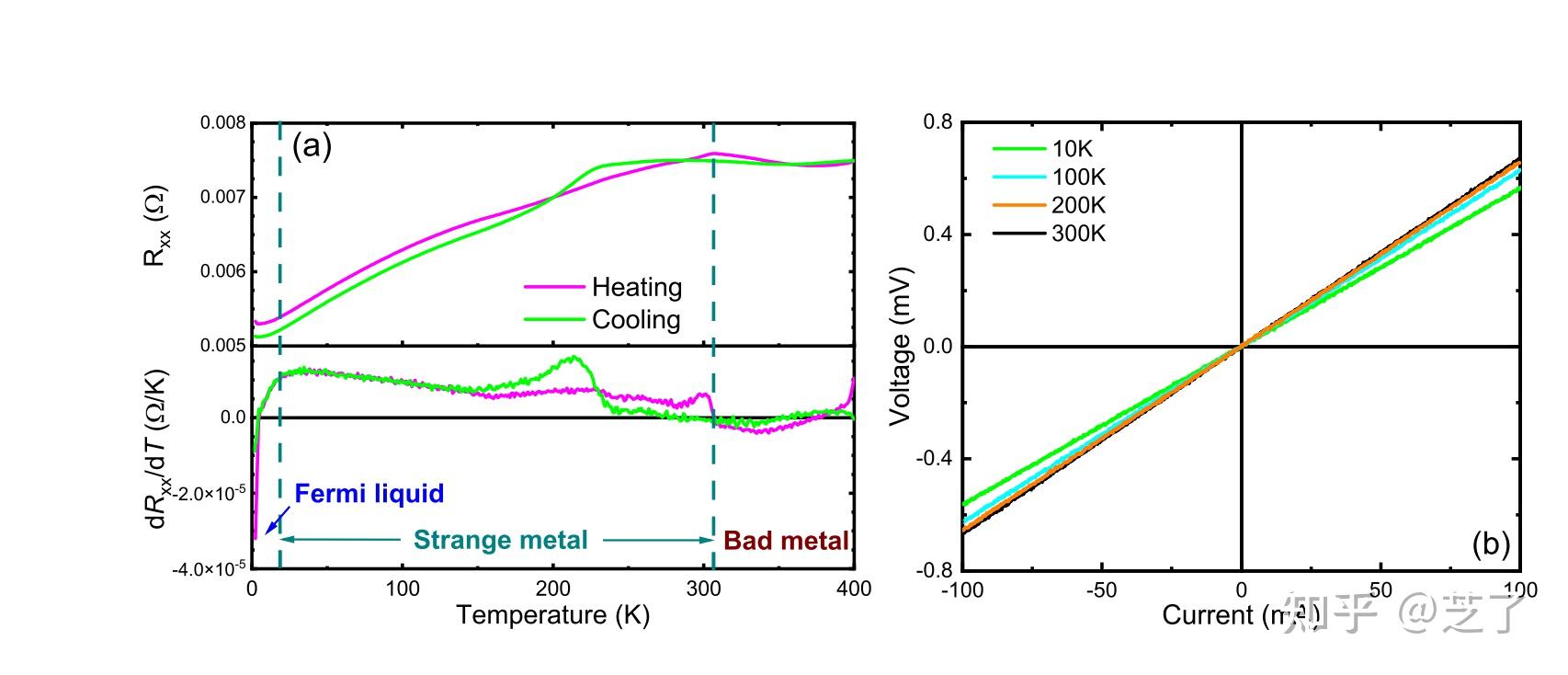

奇异金属是一种具有线性温度依赖电阻率的物质,与传统的费米液体理论中电阻率与温度的二次方关系不符。这种特殊的电子输运性质在高温超导体和铁基超导体的正常态中被广泛观察到,与强电子关联效应有关。奇异金属的发现对于理解复杂电子系统的输运机制具有重要意义。论文中的物质研究截图如下:

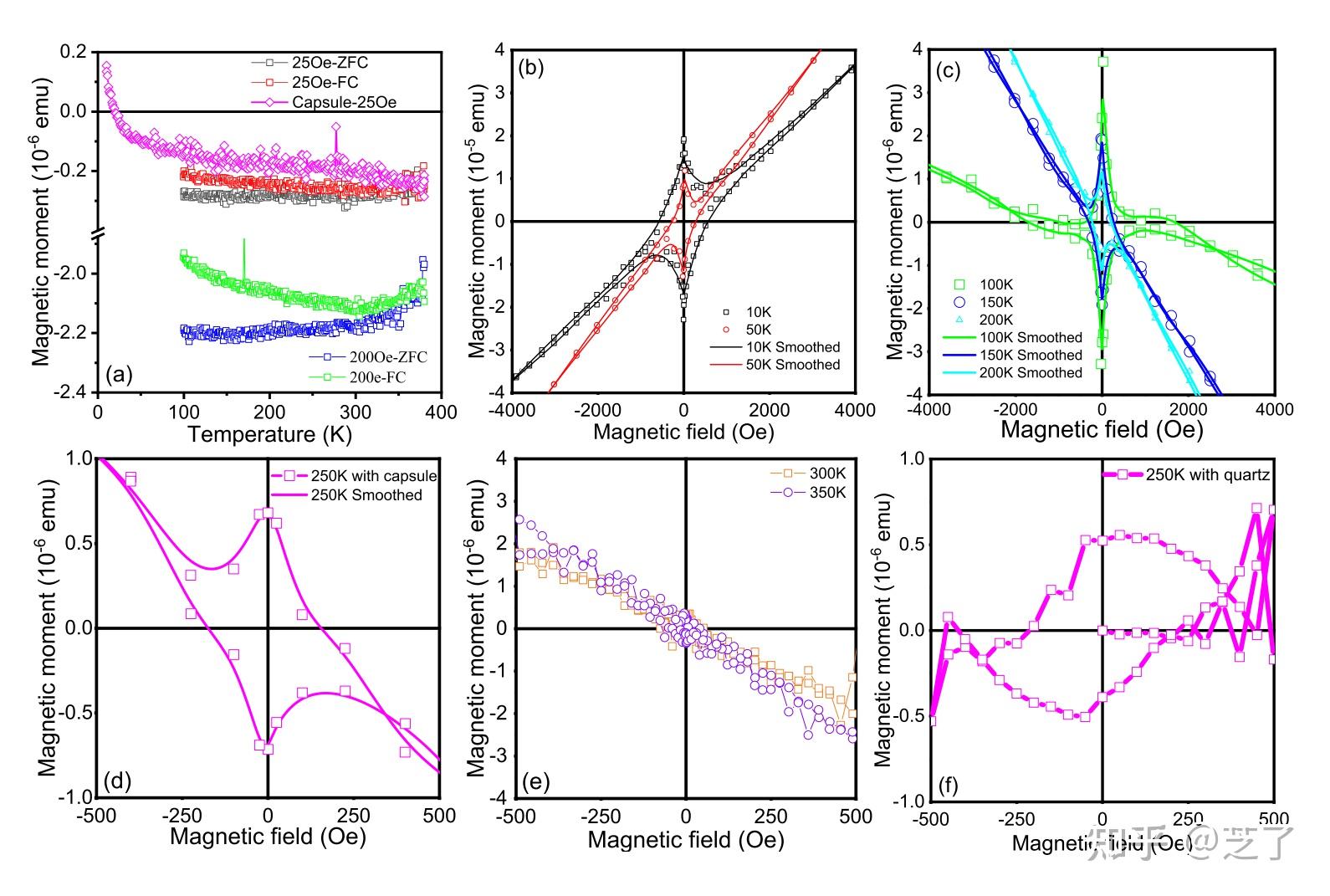

在这项研究中,科学家们通过精细的合成过程,成功地在铅磷酸盐中共掺杂了硫和铜,制备出了具有奇异金属相的新材料。实验结果显示,这种材料在室温下的电阻率显著降低,从绝缘体转变为接近自然石墨的导电性。此外,磁化率-温度(MT)曲线表明,样品在弱磁场下表现出抗磁性,且在室温下存在一个明显的抗磁性信号,这可能与麦斯纳效应有关,即超导体排斥磁场的现象。

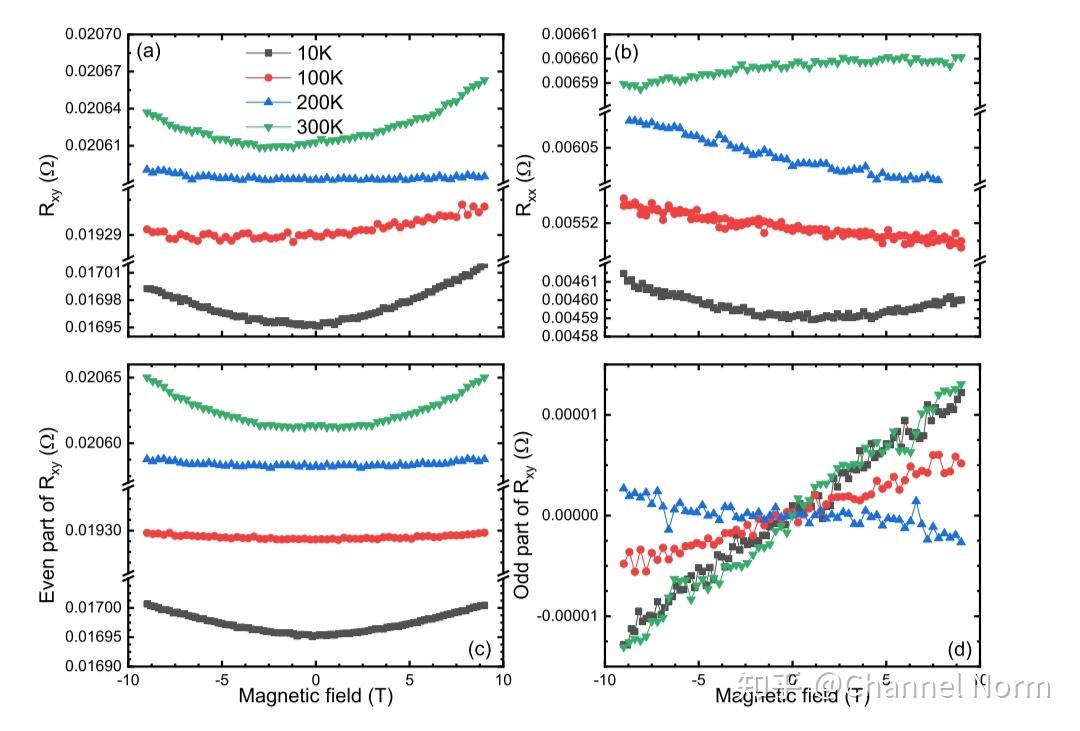

研究团队还观察到了霍尔电阻(Rxy)和纵向电阻(Rxx)的非对称性,这可能反映了样品的内在特性,如超导涡动力学。这些发现表明,硫铜共掺杂铅磷酸盐在高压下的定向堆叠可能导致了奇异金属相的形成,为进一步探索室温超导提供了新的线索。

该研究的主要作者之一,王宏阳博士表示:“我们的工作不仅为奇异金属的理解提供了新的视角,而且为实现室温超导开辟了新的可能性。我们相信,通过进一步优化材料的合成和处理过程,我们能够更接近于实现这一长期追求的科学目标。”

值得注意的是,“复现者联盟”在此前已经发表过三篇关于此类材料的研究论文,对材料中可能存在的麦斯纳相进行了研究,相关讨论如下:

真可爱呆和洗老师他们合成的样品是铜硫掺杂的铅磷灰石(sulfur-copper codoped lead apatite SCCLA ),与最初报道的LK-99有些区别。

文中也讲了合成的细节,这里就不赘述了。

直接来看看结果。

从样品的基本表征结果来看,虽然样品还是粉末,但六方晶粒的尺寸已经有微米(um)量级,其实不算小了,已经可以用微纳加工技术直接测量单个晶粒的电阻了。这样就可以避免粉末样品测量带来的很多问题,但文中还是测量的粉末压片的电阻,未来可以试一下微纳加工。

图2是磁性测量结果,可以看到在室温一下都有抗磁信号,但整体还是比较弱。图2(a)中的零场冷ZFC和场冷FC在300 K以下有分叉,可能有迈斯纳效应。扫磁场的 M-H 数据在250 K以下都看到了类似于超导的信号,但临界磁场很小,只有几百Oe。

图3是电阻测量结果,电阻在300 K附近有个转变,文中说低温下电阻随温度是线性变化关系,是奇异金属相。奇异金属相在铜基、铁基等非传统超导体中都出现过,到目前也没有很好的理论能够解释。图3(b)图看到I-V曲线还是比较线性的,当然是有可能电流太大,已经超过临界电流了,磁性测量也可以看到临界磁场很小,临界电流也很小,作者估计临界电流在微安量级。

以下是个人的一些思考:

- 晶粒尺寸有微米量级,可以采用微纳加工,一方面可以直接测量样品电阻,另一方面微小样品截面积很小,电阻更大,可以增加电阻测量的信噪比,也许可以看到零电阻。

- 临界磁场只有几百Oe,如果是超导,这么小的临界磁场与这么高的临界温度有点矛盾,或许没有测到正真的上临界磁场,现在只看到了下临界磁场。

- 在微纳样品的电阻测量中,或许可以看到上临界磁场。测量I-V曲线也能有机会看到非线性I-V。

- 线性电阻目前的数据看不是特别线性,至少与铜基或铁基超导体比,还是有些出入。如果能在微小样品中进行测量,或许能够测到更好的数据。