華道歴20年の母に「生け花」を習ってみた

リンクをコピーしました

PR

── 基本のお燗の作り方、ぜひ教えてください!

数岡教授:では一緒にやってみましょう。燗酒専用の道具がなくても作れますよ。

〈基本のお燗方法〉

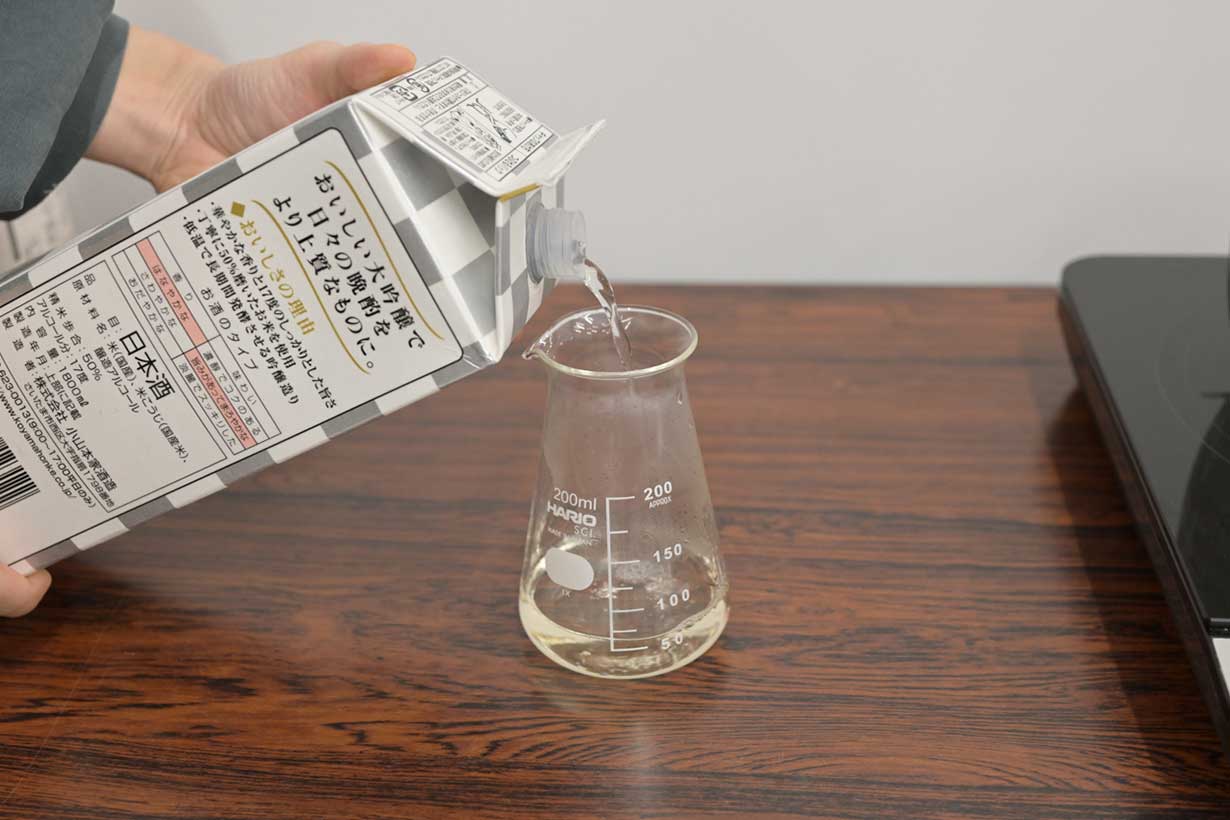

数種類飲み比べる場合は一口ずつ試せる半合(約90ml)がおすすめ

数岡教授:火にかける時間が長くなりすぎないよう、熱が伝わりやすい容器を使います。お燗用の道具である「ちろり」というコップの形をした酒器は、金属製で熱伝導率も良いです。ただ、手に入れるには少し高価なのが難点。手軽に始めるために、入手しやすい耐熱素材のものでOKです。

実は、ビーカーもおすすめ。ホームセンターで売っていて、値段も高くないですし。香りを飛びにくくするために、一般的にイメージする円柱状のビーカーより、口が狭く徳利と似た形のコニカルビーカーを使うとより良いですね。

数岡教授:湯のみやマグカップでも作れます。ただ、マグカップは取っ手までお湯につけるので、警戒心なくつかもうとするとやけどの危険性が。直接触らず、ふきんなどを使ってそっと持ちましょう。

他にも耐熱器を使わずに、カップ酒をそのままとか、飲み切れるなら瓶ごとつけるのもありです。その時も、やけどには十分気をつけて!

加熱前に容器を鍋に入れて水量を確認すると良い

数岡教授:鍋の水は、耐熱器に入れた日本酒がすべて浸かるくらいの量にすること。鍋の水が少なすぎると容器の下の方しか温まらず、温度ムラが発生してしまいます。

中火で、鍋底に泡がつくまで加熱しましょう。温度変化に敏感な日本酒を温める燗床(かんどこ)は、いわば布団のような役割。熱すぎずぬるすぎない温度を保ち、優しく温度を上げるのが大事です。沸騰させないように中火を保ちましょう。

数岡教授:鍋底に泡が出始めたら弱火にして、器を鍋に入れてください。

小さな泡が出始めたら器を入れてOK

数岡教授:鍋の水は一度沸騰させてから日本酒をつけた方が、温度の調整がしやすくなります。

── 気をつけるポイントはありますか?

数岡教授:火加減に注意してください! お酒を一気に加熱するとアルコールが飛びやすくなるので、容器を入れてからは、弱火でゆっくりと温めるようにしてくださいね。

ここからは効率を考えて、40度(ぬる燗)、50度(熱燗)、燗冷まし(一度お燗したお酒を室温程度に冷ましたもの)の順で試していきます。

器に温度計を入れながら温める

数岡教授:お燗はすぐに温度が変わるので、初心者の方こそ温度計を使いましょう。ひとめで温度がわかるデジタルタイプの温度計が便利です。

数岡教授:自宅で作る時は、ここで一度ぬる燗を飲んでみてください。40度にすると、アルコールの匂いが立ちすぎず、全体的に穏やかで丸みを帯びた味わいになります。ぬるめの温度で飲むというのが大事なので、厳密に40度でなくても大丈夫です。

50度まで上げると器が熱くなるので注意

数岡教授:50度くらいまで上げると、40度に比べて少し辛さや渋みも目立ちますが、その分甘さの主張が抑えられ、シャープな飲み口になります。辛口の本醸造酒や普通酒を熱燗にすると、体が芯から温まりますし、キリッとさっぱりした新たな味を楽しめて最高ですよ。

── 温度が上がり過ぎたらどうすれば良いですか?

数岡教授:温めすぎたと思っても、おちょこに注げば少し温度が下がるので、そこまで神経質になる必要はありません。ただ、アルコールが飛ぶのを防ぐため、70度以上にはならないよう注意しましょう。

数岡先生:一度お燗したお酒を室温で冷ましたものを「燗冷まし」といいます。飲みやすく、常温とも40度のぬる燗とも違う味になるので、私は最後に燗冷ましで飲むことが多いですね。

── なぜ同じ40度でも、ぬる燗と味わいが異なるのでしょうか?

数岡教授:一度温度を上げて冷ますことで、アルコールのピリッとした辛さが飛んで一体感が生まれるんです。温度も下がっているので、香りが立ちすぎることもなくやさしい印象になります。

以上が基本の作り方です。このように、ぬるめ(40度)→熱め(50度)→燗冷まし(40度)で3回楽しむのをおすすめします。

── ちなみに、もっと手軽なお燗の方法はありますか?

数岡教授:簡単なのは電子レンジです。私も、自宅でさっと飲みたい時に使うこともあります。デメリットは温度ムラが出やすいことです。

ただ電子レンジでも、500W以下の低温で少しずつ様子を見ながら温めれば失敗が少ないです。「お燗コース」の機能があれば、それでゆっくり温めるのがよいでしょう。

600W以上の高温で急速に温めると、突然激しく沸騰する「突沸(とっぷつ)」が起きやすいです。アルコールが一気に飛ぶ上、熱々のお酒を浴びてやけどする危険性が高いので、絶対にやめましょう。

次のページ