お灸って効果あるの? 専門家が力説「肩こり、冷え、疲れ目」対策はおうちで5分でできる

リンクをコピーしました

PR

── お燗にすると、日本酒の味わいはどう変わるのでしょうか?

数岡教授:一番は、甘みが強くなります。

日本酒の風味に関わる主要な成分は、糖、有機酸(乳酸、リンゴ酸、コハク酸など)、旨み成分(アミノ酸など)、アルコール、香気成分の5つ。日本酒に熱を加えることによって各成分の風味の感じられ方が変化し、味わいが変わる。特に甘みに大きく違いが出ます。

── それはなぜでしょう。

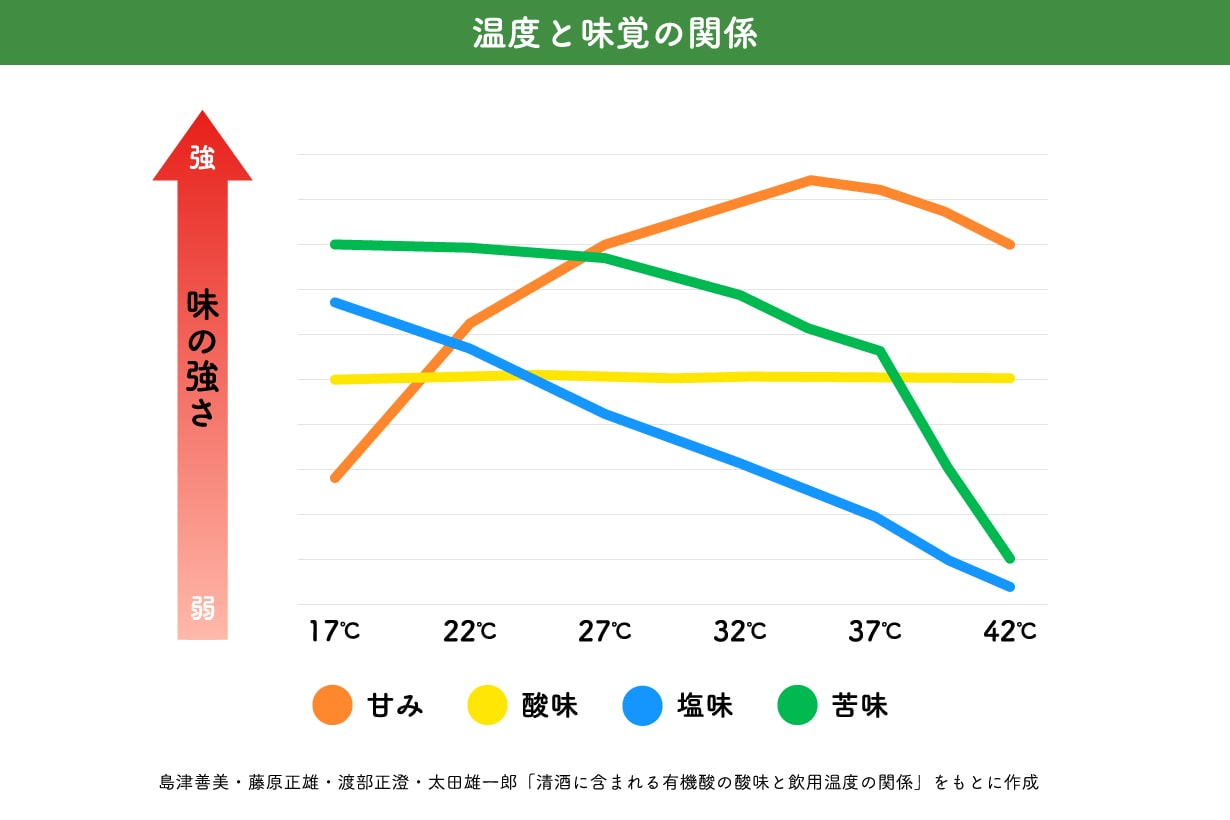

数岡教授:人間の味覚の感じやすさが温度によって変化するためです。人の味覚は基本味(甘み、酸味、塩味、苦み、旨み)で構成されています。そのうち、温度との関連性が指摘されているのは、甘み、酸味、塩味、苦味の四基本味です。

数岡教授:特に甘みは、温度が低いと感じにくく、体温に近い温度(30度〜40度)まで温めると味が強まる。身近な例で言うと、アイスクリームが溶けてびっくりするほど甘く感じることってありますよね? あれは、砂糖を大量に入れることで、キンキンに冷やして食べるのにちょうどよい甘さにしているからです。反対に、苦味や塩味などは加温でかなり感じにくくなることがわかっています。

つまり、温度を変えるごとに、味の「バランス」がものすごく変わるわけです。日本酒の成分の中で、甘みを感じさせるのは、糖や一部の旨み成分。熱することでアルコール分が飛んだり苦味がやわらいだりしてバランスが変わり、日本酒特有の米の甘みがいっそう際立つんです。

──お燗で味わいのバランスが整うこともあれば、逆に崩れてしまうこともあるんでしょうか?

数岡教授:その通りです。いざ日本酒を温めてみたら「甘みが強すぎる」「アルコールっぽい変な香りがする」という場合がありますが、それは加温が逆効果になっている証拠。お燗に向く温度帯、飲みやすくなる温度帯というのはお酒ひとつひとつに個体差があるんです。

数岡教授:例えば、一般的に、華やかでフルーティーな香りが強い日本酒はお燗に向いていないと言われます。フルーティーな香り(いわゆる吟醸香)を持つ日本酒は、カプロン酸エチルなどの香気成分を多く含んでいるためです。これを温めると、1.香りが強まりすぎる、2.温かさとフルーティーな香りとの相性が良くないという理由から、バランスが崩れていてあまり美味しくないと感じる傾向にあります。

実際、私もフルーティーさが全面に出たお酒は、温めて飲んでもあまり美味しいとは感じないですね。冷やした方が、よりバランスが良いと思います。

── 具体的に、フルーティーな香りが強いお酒とはどんなものですか?

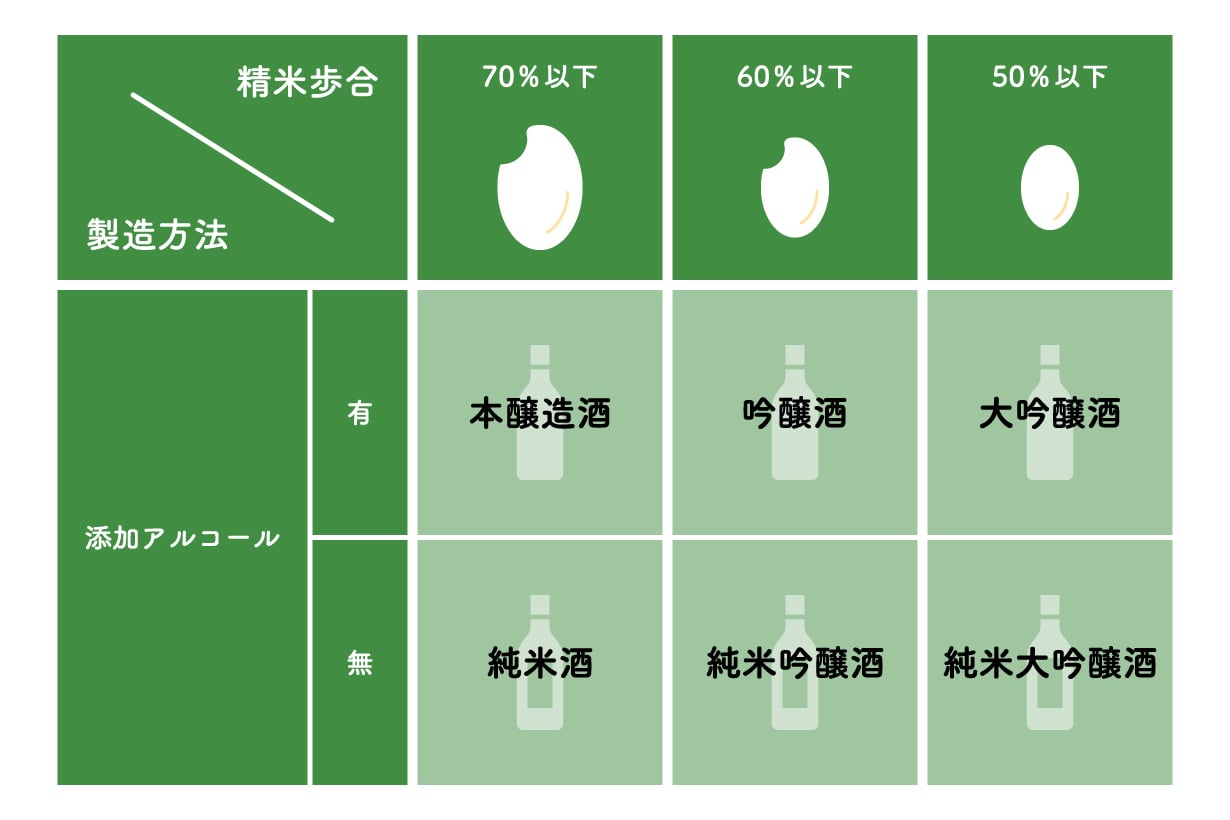

数岡教授:フルーティーな香気成分をまといやすいのは、「吟醸系」の日本酒です。

「吟醸」と名前に入っているお酒は、原料となる米をよく磨き、低温下で時間をかけて酵母を発酵させる方法で造られています。じっくりと醸造される過程で、フルーツのような爽やかな香りが醸されるのです。

逆にそういった香りが少ないのは本醸造酒や、特に名称がついていない普通酒。これらの方が、あくまで一般的にですが、お燗に向いていると言えます。また、アルコールを添加せず、米と米麹と水だけで造る「純米系」のお酒は、旨みが強い傾向にあるので、温めると豊かな味わいになることが多いです。

精米歩合が小さくなるほどフルーティーな香り(吟醸香)が強くなる

──ちなみに、巷では「高級な日本酒は温めると味が落ちる」などの意見もありますが、実際どうでしょうか?

数岡先生:実はあながち間違いではないんです。高度成長期以降の日本では、贈答品に使われるような高級酒といえば、もっぱらフルーティーな香りの強い「吟醸系」のお酒。吟醸酒は精米や仕込みに手間と時間をかけるので、普通酒などに比べて価格帯が高くなりがちですから。

その理屈に従うと、高級な日本酒はフルーティーな香りの吟醸酒なので、お燗に向きにくいとなるわけです。

ただ、フルーティーなものでも温めてみると甘みが強まって香りとマッチし、意外に味がまとまることもあるんですよ。日本酒のバランスは複雑で、飲んでみないとわからないことが多い。そこが日本酒の魅力の1つですね。

── どのような時に、お燗をしてみると良いのでしょうか。

数岡教授:お気に入りの日本酒を温めてみるのもいいですが、冷酒や常温の状態で美味しくないと思ったら試しましょう(笑)。具体的に言うと、ちょっと甘みが足りない、アルコールのきつい感じがして飲みにくいなどと思った時には、特に試す価値があります。

もちろん「吟醸系だからダメ」ってことはなく、むしろ積極的にお燗してみるのをおすすめします! 私なら、可能性さえ感じればどのお酒も一度温めて飲んでみますね。

次のページ