お灸って効果あるの? 専門家が力説「肩こり、冷え、疲れ目」対策はおうちで5分でできる

リンクをコピーしました

PR

──日本酒といえば冷やした状態で出されることが多いと思いますが、温めて飲むメリットはあるのでしょうか?

数岡教授:もちろんあります! 日本酒は、ほかの醸造酒に比べて美味しく飲める温度帯が圧倒的に広いことが特徴です。例えば、ビールを温めると炭酸が抜けて特有の喉越しが失われてしまいますよね。ホットワインのように季節の風物詩として温めたものを飲むことはあっても、燗酒ほどは常飲されていません。

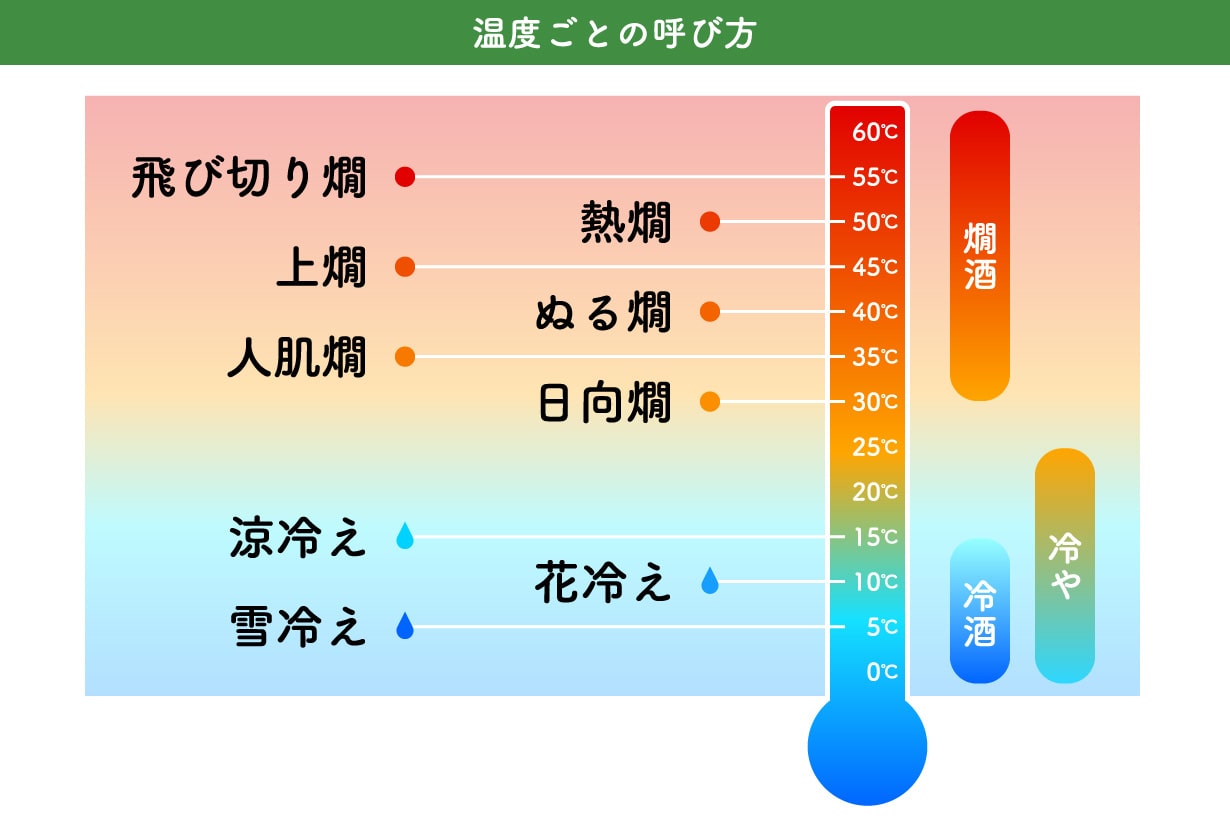

日本酒は温度変化によって繊細に味が変わるので、おおよそ5度を目安にした温度ごとの呼び方があります。そのため1つの日本酒を温度を変えて飲むことで、さまざまな美味しさが味わえます。

──「熱燗(あつかん)」はよく耳にする響きですが、50度の日本酒を指すのですね。

数岡教授:温かい日本酒全般を「熱燗」と呼ぶことが多いようですが、厳密に言えばそれは間違い。正確には、温めた日本酒は「燗酒(かんざけ)」、日本酒を温める行為そのものは「お燗」と呼んでいます。

── 温度ごとの呼び方を全部覚えておいた方が良いのでしょうか?

数岡教授:いえ、すべて覚える必要はありません。「日本酒はこんなにたくさんの温度で楽しめるんですよ」ということを広める意味で、こういった呼称は役立っていると思いますので。

ただ、お燗をするなら、40度(ぬる燗)と50度(熱燗)を知っておいてほしいです。

── なぜですか?

数岡教授:お燗と一口にいっても、温める度合いで味わいには大きく差が出ます。ぬるめで真価を発揮するお酒、熱めで美味しくなるお酒、実にさまざまなので、最低でも2つの温度帯で試してほしい。その際の目安となるのが、40度と50度です。

40度にすると甘みが増し、穏やかで丸みを帯びた味わいに変化する温度帯。50度では日本酒の辛さと甘さのバランスが良くなり、シャープな飲み口になります。もちろん銘柄によって味わいは異なりますが、まずはこの2つの温度に上げてみると良いでしょう。

── ちなみに、先生が考えるお燗のメリットはなんでしょうか。

数岡教授:お燗をすることで、美味しさの幅が広がることが最大のメリットです。お気に入りの日本酒はもちろん、「これは苦手」と思ってしまったお酒でも、燗酒にしたら美味しく感じる可能性が高まります。

温めるだけで日本酒の味わいは大きく変わりますから、冷やで飲んで口に合わなかった時、すぐに背を向けてはもったいない。加温によって味わいを変えるという手段があることを知っておけば、日本酒のたしなみ方がより豊かになります。

次のページ