68 个回答

世界上存在这样的关系,你最好的朋友就是你最强大的敌人,这是每个人自我隐瞒的秘密——友谊不只关于爱,也关于恨。

读《那不勒斯四部曲》的这段时光,我总有这样的一种感觉,脑海里的现有的语言被打碎,糅合成一种感官的,难以厘清形状的物体。那种具象化的感受就好像小说的作家埃莱娜·费兰特的文字和莉拉的思维一样,拥有一种跳跃性的,引人沉浸其中的魔力。使人不禁渴望能像莉拉一样思考,赋予这个世界上那些看似正常发生,缺少连贯性的事物某种秩序。

小说讲述了生活在意大利那不勒斯地区的两个朋友,莱农和莉拉长达60年的友谊,这份友谊不像很多电视剧中的大量对白与情节层层铺垫,而是像植物一样自然而然的蔓延生长,由情节与画面构筑成作品的骨肉,讲述者莱农的记忆与独白占主要的部分。

两个心心相惜的朋友,性格自小便天壤地别,莱农乖巧懂事,成绩优异,是所有人眼中的乖乖女,而莉拉天资聪颖,调皮捣蛋,是一个公认的坏女孩。这两个女孩共有的特点就是同处底层的社会阶级和对学习的热爱。莉拉的聪颖让莱农望尘莫及,只要和莉拉在一起,她的光芒就瞬间暗淡了下去,儿时的她怀着嫉妒与自卑的心情紧跟在莉拉的身后。除了自己,谁也不能成为那个位居第二的人。

可是这种平衡在小学毕业时被打破了,那个时代的女性,接受小学以上教育的机会微乎其微,莱农的父亲作为市政府门房,比较开明的同意了莱农继续读书的愿望,而莉拉的父亲赛鲁罗鞋匠却没有听从奥利维耶罗老师的建议,选择让莉拉辍学帮助店铺,一个简单的拐点,让两个人的生命轨迹从此不同。

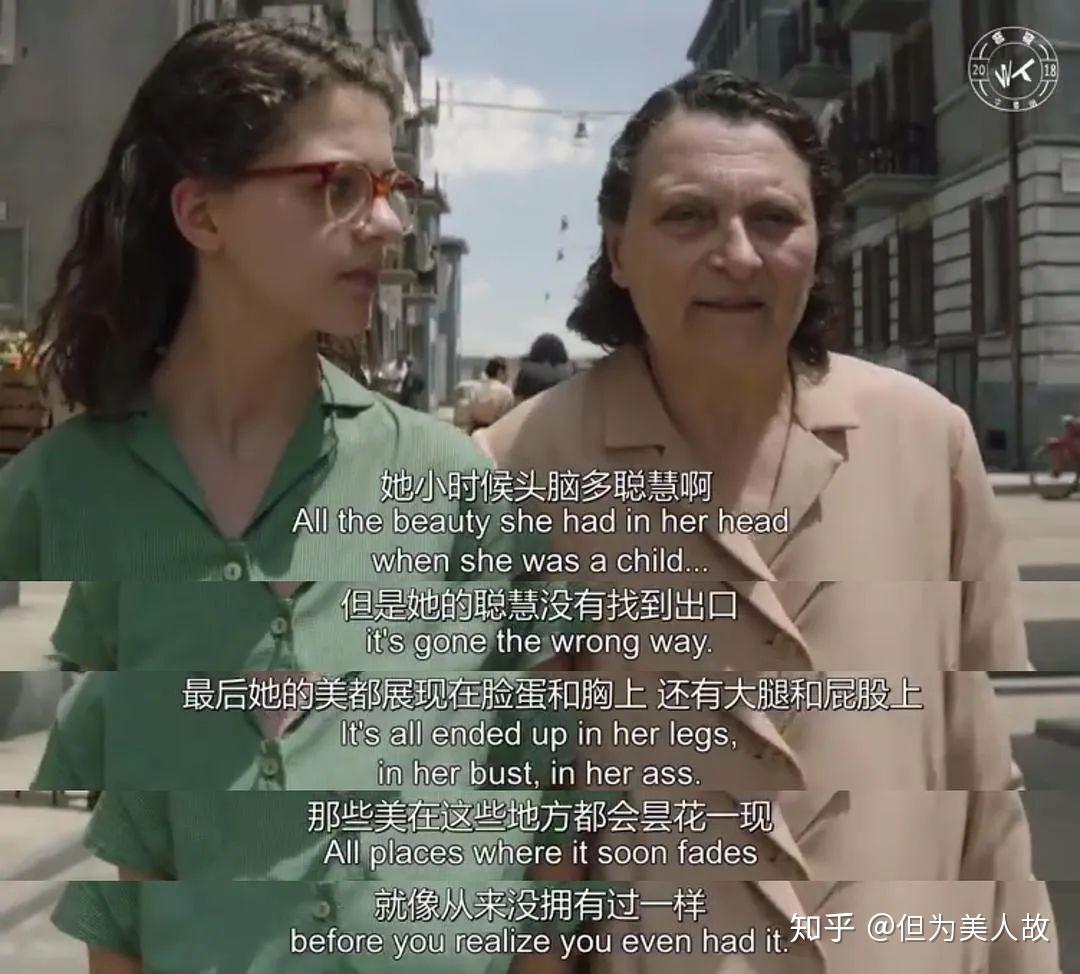

可作者费兰特并没有让莉拉的光芒就此暗淡,莉拉的智慧火花没有被平凡的生活埋没,就算只是课余时间学习,莉拉自学希腊语都要比莱农学的好,她设计出赛鲁罗鞋子,嫁给当地首富,开办了赛鲁罗鞋店,她的艺术天赋被媒体称赞,却也在之后的人生里经历了婚姻不幸,私奔失败,生下了不能确认父亲的孩子。

也许从社会标准的尺度来看,与莱农逐级升学,大学毕业后嫁给社会上层的教授,成为知名作家的人生相比,莉拉的人生是失败的。

然而,仔细梳理书中的情节,会不自觉认为,莉拉的生命意义是超越普世价值的衡量标准的,就算她在香肠工厂里做着最艰苦的工作,为每小时多赚十里拉而疲于奔命,她的灵魂都是那么自由,她足够坚强,能够不计后果,勇敢的做到别人难以完成的事。

两个人是那样与众不同,难以分割。有时对方又会表现出另一个人的品质,就像小时候两个人逃学去看海的时候,果敢睿智的莉拉会在下雨后想要回头,沉静温和的莱农却会坚定的想要继续走,这仿佛隐隐诉说着两人纠缠不清的命运。

莱农与莉拉都曾在不同时期爱上过同一个人----尼诺。

莉拉和尼诺是莱农生命中最重要的两个人,他们都才华出众,对待爱情疯狂而不计后果,两个聪明的大脑却以不同的方式运转。莉拉与尼诺私奔时,尼诺曾坦言对莉拉智慧的艳羡,但莉拉从没有像尼诺一样利用聪明才智为自己谋利,而是随意的挥霍着它们。她桀骜不驯,从不为任何事弯腰,就像一个圣女战士一样斗志昂扬,无所畏惧。所有人在成长过程中几乎都被磨平了棱角,但她却从未改变。

她像女妖塞壬一样的危险又迷人,是那么有主见,区别于周围所有人。身边的男性都不禁想接近她,想要得到她,无论是家境富裕的索拉拉兄弟,对政治抱有极大热情的泥瓦匠帕斯卡莱,还是莉拉的丈夫肉店的老板斯特凡诺,还是后来与莉拉共同钻研计算机的成熟稳重的果农恩佐,他们都倾慕着她的才智与性情,甚于她耀眼的美貌。

序言里引用《浮士德》中的话说过,“人类最容易气馁,它们很快就会进入永恒的睡眠,因此我很乐意给他们找个同伴,充当魔鬼的角色,刺激他们。”

莉拉对于莱农说就像这样的角色,莱农只要与莉拉交谈几句,脑子就会活跃起来,莉拉的言谈能够激发莱农的创作潜能,让她在看似不相关的事件中用文字找到一种联接。

在小学时莉拉就曾表现过自己在文学上的天赋,她写的《蓝色仙女》曾让奥利维耶罗老师赞叹不已,甚至也是莱农处女作的灵感来源,然而她却没能在文学的道路上走的更远,她的灵感像火花般闪耀,也像火花一样易逝。她没能充分利用自己的才智,没有在智慧和社会现实中找到平衡。

文中对莉拉“界限消失”症状的描写很引人入胜。在莉拉感受到这种情感波动时,周围的事物有一种不真切的质感,某样东西冲撞向她所熟悉的人或事,使所有的事物都在扭曲变形,让她无法忍受。她没能突破这种界限,所以在社会的染缸里逐渐染上了各种杂色。

在后来与恩佐一起研究计算机时,莉拉曾说过 “自我删除是一种听起来很美的计划。我再也受不了了,电脑看起来很脏,非常脏,你不得不到处留下痕迹,就像你不停地在身上拉屎撒尿一样,但我不想留下任何东西,我最喜欢的键是删除键。”

她的结局,如同她的生活方式,莉拉最终在66岁的时候不留痕迹的消失了,她把自己从世界的屏幕上消除了,或者说她对这个世界按下了删除键。

莱农曾经说过,她的整个生命“只是一场为了提升社会地位的低俗斗争”。她凭借自己的斗争挣脱了社会底层的枷锁,让自己的孩子们过上了优裕的生活。而在我看来,莉拉可能得到了另一种不为社会所认同的成就,她燃烧了自己的光和热,活的足够自由。曾看到有人将莉拉比做荆棘,将莱农比做藤蔓,她们同样向阳生长,吸收土地中的养分,却各有各的活法。

莱农在莉拉消失后,违背了曾经的诺言,讲述了她的天才女友莉拉闪耀着的一生以及自己生命中或明或暗与莉拉连接着的一切。

也许,莉拉的离开,是对自己的诀别,也是莱农独立与依赖双重矛盾的终点。

费兰特以莱农(埃莱娜)为第一人称,文笔极为直白成熟,平淡的语气饱含运用自如的高超的表达手法,她的描写像投影一样投射在我的面前,即使读完了小说,书中的场景依然呈现在我的眼前。我还记得堂•阿奇勒死的时候铜锅突然炸开时那像黑线一样笔直流下的血液,还有马尔切洛倒地身亡时没能系上的蓝色西装纽扣。在她的书中,文字像跃动的线条找到自己的位置与平衡,仿佛不用整理加工一样直抵人心。

在这个充斥着暴力的城镇上,“辉煌与黯淡的故事接连发生,人们是一连串的影子,总是带着同样的爱恨情仇,还有欲望和暴力。”

莱农曾经拼命努力,想要摆脱自己母亲的影子,却也在母亲死后有了和她一样跛足的右腿;莱农儿时的挚爱以及中年后的情人尼诺曾那样急切的想要摆脱自己父亲的油滑虚伪,却在后来变成了一个比起父亲有过之而无不及的利己者;那些曾经一起长大的孩子也或多或少继承了父母的特征,承担了和上一代相似的命运。那不勒斯的人们依旧纷争不断,流血与暴力每天发生。

爱与被爱的抗争,怀疑与信任的纠结,拥有与放弃的选择。这部小说是那不勒斯地区横跨60年的缩影,是两个女性对社会“界限”的抗争,也是一部对人性进行深刻剖析的史诗。

他人的人生无法复制,唯有构造出强大的自己,你也许也有过如莉拉一样耀眼的同伴——我们暗暗较劲,不是为了打倒对方,而是成为更好的自己。

这篇回答之前曾答在为什么喜欢《那不勒斯四部曲》里,这个问题更切题就放在这儿啦,感谢阅读。

2018年HBO播送了第一季《我的天才女友》,该电视剧在当年9月份的威尼斯电影节进行前两季的首映,播放之后在场的观众起身为它鼓掌了10分钟。

这是一部描写女性友谊史诗般的故事剧集,因为故事结构的精妙第一季就在豆瓣综合评分9.3。2020年《我的天才女友》第二季终于华丽回归,这是意大利作者埃莱娜•费兰特“那不勒斯四部曲”的第二部,从莉拉的婚后生活开始讲起,呈现的是女孩子们最有生命力的青春时代。在这个时期,她们似乎拥有对抗一切不公和改变世界的力量。

社会秩序的变革、女性身份的转换、知识鸿沟的扩展,让莉拉和莱农试图探索关于“激情、背叛、困惑、挣扎与抗争”的意义。女性友谊,一直是被社会热议的关键词汇,有人将其复杂的变化过程比拟成正余弦曲线,要么是“欲扬先抑的爱”,要么是“背道而驰的爱”,稳定是“带着镣铐跳舞的假象”,嫉妒是“深海冰源的真谛”。莎伦•魏士德•克鲁斯曾在《女孩的谈话》中准确地表述这种情感:“在我的生活中,我的每一个朋友,似乎都是一块不同的色彩,在将它们全部拼在一起的时候,由于它们不同的形状与色度,我们最终有了一床斑斓的拼贴被,我们可以舒服地蜷曲其中。”

嫉妒与自卑——被鄙夷的内心

第二部故事依旧发生在那不勒斯庶民的贫穷破旧街区,这个东部充斥着危险、诱惑、动乱、肮脏的城市,锁在其中的每个人想要逃离,而每个人却又无法将其撼动。主人公莉娜与埃莱娜一同经历着童年时期的成长,她们相互激励、彼此成长,完成着众人无法想象的优秀。

聪明漂亮的莉拉深受马尔切洛、恩佐、斯特凡诺的喜爱,她既鄙视索拉拉家族黑社会肮脏的致富手段,也无法摆脱恩佐朋友般的眷恋,是斯特凡诺用自己的善良和真诚打动着莉娜,而莱农不断“效仿”着莉拉的聪明与智慧,继续着标准意大利语的求学之路。

她猜想着莉娜新婚之夜的蜕变,“我想要被刺穿,我想在莉拉回来的时候就告诉她,我也不是处女了。你做什么,我就会做什么,我绝不会落后于你”。她嫉妒莉拉与尼诺的爱情,与贫穷相比,出逃婚姻生活要付出的勇气远大于此;她被莉拉极具天分的设计感所折服,她也在《蓝色仙女》看到她闪光的才华。

莉拉就像莱农的镜子,“镜中我”往往都是生活的幻象,看似客观的假象很容易迷失自我。黑夜中莱农凝视的眼神,旁观街区熙攘景象的扪心自问抑或是独自求学后的独立自省,善妒永远是女人的天性,救赎自卑的唯有自己。爱与榜样是治愈嫉妒最好的良药,当莱农知晓莉拉新婚之夜的真相之后,当她看到莉拉出逃家庭独自抚养孩子之后,她为她的文字而心痛,也为自己曾有过的嫉妒而羞愧。被鄙夷的内心、被丢失的抱负、被抛弃的苦痛都不值得一提,本是一株并蒂的双生花,只有彼此成就才能盛情绽放。

倔强与反叛——鸣起新社会秩序的号角

20世纪50年代末意大利的工人运动逐渐白热化,工人阶级与资产阶级的矛盾日益显露,越来越多的民众质疑精英政治背后的伪善与荒谬。法国声势浩大的“五月风暴”震动着欧洲所有的阶层,“改变雇主”“改变被雇佣的生活”无疑倾诉出所有工人阶级的呐喊,1968年意大利著名的“热秋运动”是《我的天才女友》的时代背景,共产主义运动在意大利的社会阶层逐渐蔓延。

第二季尼诺被莱农课上阅读的抗议书,莱农赞叹尼诺“意大利的瓦砾终究只是废墟而已”,安东尼奥收到服兵役的通知,而富庶的斯特凡诺和马尔切洛却可以通过受贿手段免除兵役;加利尼亚老师家青年一代的高声阔论,左翼青年帕斯卡莱墙后的P.S.I.U.P(意大利最有名的无产阶级共和党)广告,影院中尼诺与莉拉痛斥法西斯的果断,无论是第一季尼诺新杂志发表的文章,抑或是贫富阶层新年烟火的竞技,这些涌动着的片段告慰着民众的“倔强与抗争”。费老的一段话也愈发的引人觉醒:“孩子碰着的不是一个为他方便而设下的世界,而是一个为成人们方便所布置下的园地。他闯入进来,并没有带着创立新秩序的力量,可是又没有个服从旧秩序的心愿。”

“看”与“被看”——女性被消耗的身体

冯友兰先生在《中国哲学史》中提及:“儒家论夫妇关系时,但言夫妇有别,从未言夫妇有爱”。第二季开篇就迎来了莉拉新婚之夜被强暴的惨痛景象,在她彻底认清斯特凡诺唯利是图的事实之后,憎恨与厌恶是他们二人婚姻之中的禁区。莱农作为旁观者开始认清男权社会的丑与恶:满脸伤痕的莉拉回到家,看到家人们的冷漠被告知“不要把生活变得复杂”,阿方索在学校告知莱农“女人应该被教育”,妻子的身份让莉拉困顿与“玻璃容器之中”。

为报复斯特凡诺的家暴,莉拉衣着时髦的在街区被男人们审视,被妇人们热议,女性在“看”与“被看”中艰难生存着。劳拉•穆尔维《视觉快感与叙事性电影》一文中以“凝视”为核心,构筑男性/女性、看/被看的二元结构,揭示出绝大多数影视作品观影快感是以男性的心理满足为核心,被看的女性只不过是男性观看的能指。

“我把莉拉的感情和我的感情混合在一起,在那个不能被提及的夜晚,她被强暴了,被斯特凡诺强暴了。她不想变成我们的母亲、邻居或者亲戚那样,她们的身体被消耗了,她们的身体越来越属于丈夫、再被父母、兄弟利用,最后结束于广阔庞杂的家庭根系之中。”最后,莱农不禁感叹:屈辱与痛苦的生活使莉娜变得糟糕。

她站在吵杂肮脏的街区市场中开始理解了莉娜的反抗与偏执:零售店老板娘叫她帮忙照看孩子,女人们喋喋不休地为菜价而争吵着,衣着破旧的母亲在追赶吵闹的孩子,无声的静默与观感让她懂得女人角色的负重。第二集的尾声,莉拉和莱农一同安静地坐在海边,若有所思地远眺着大海,莉拉怀孕了,而莱农还是要继续努力升学,她们为彼此赌注,也为无法预知的未来赌注。

“出走”与“留守”——知识阶层的鸿沟

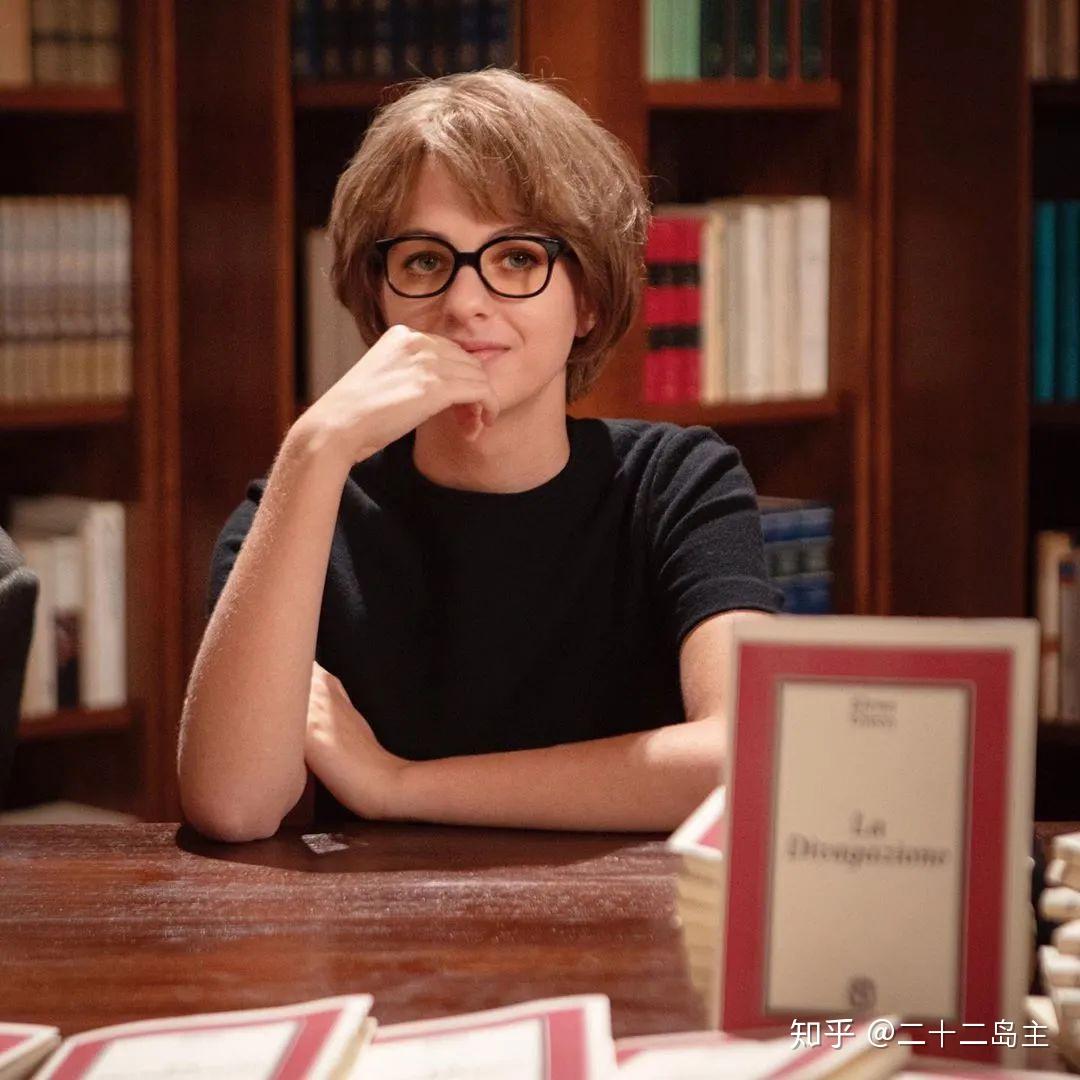

第二季《我的天才女友》将形形色色的小人物蜕变的有血有肉,与其说他们开始变得有灵魂了,不如说在面对选择时有人选择“出走”而有人选择“留守”。或许像朱自清在《浆声灯影里的秦淮河》中谈到的那样,“这实在因为我们的心枯涩久了,变为脆弱;故偶然润泽一下,便疯狂似的不能自主了。”皮诺奇娅演绎了所有旧城区的女性悲剧:家庭暴力的悲哀、“丧偶”式婚姻的无奈、连心动都得被压抑着不能出声,为爱疯狂的梅丽娜日日夜夜思念尼诺父亲,压迫生活稻草的朱塞平娜选择上吊自杀;而平庸之女的艾达竟成为斯特凡诺顺理其章的“情妇”,即使珠光宝气却与她眼神中的怯懦格格不入,这些可怜的那不勒斯女性面对生活的窘境,只得选择固步自封,画地为牢。而一直求学的门房女儿莱农,凭借着优异的成绩摆脱了那不勒斯的阴影,在比萨结识高知,蜕变成短发睿智女性。

即使没有文化背景的莉拉因为阅读的缘故,在面对爱情、面对生活,面对选择时,一样和莱农决定“出走”,知识给予女可贵之处在于抉择,每个女性在内心当中都有股难以解释的力量,斯特凡诺称其为“邪恶的力量、这是一剂可怕的毒药”。即使是为爱出逃的尼诺、选择斗争的弗朗科马里、儒雅绅士的彼得罗,这些独立的青年男性也深信知识带给他们远不止只有眼前,还有远方和理想存在。

莱农毕业回家后与母亲谈及未来生活的安排说的很清晰,也表达了接受知识文化的意大利青年一代的心声:“妈妈,事情不能总是从一个角度去看;外面的世界在变化,比你一直以来所习惯的生活要更复杂。”无论是选择“留守”还是“出逃”,知识的鸿沟教会这些新青年独立和觉醒的同时,也让他们看清选择的意义,未来的方向究竟如何努力。

HBO忠实地改编了原著“那不勒斯四部曲”《我的天才女友》,这使得这部剧集第一季播出之后获得了观众们极佳的热议,先后获得第5届豆瓣电影年度榜单评分最高的英美剧提名、第25届上海电视节白玉兰奖最佳海外电视剧、第29届哥谭独立电影奖提名、第9届美国评论家选择电视奖剧情类最佳剧集的提名。

美国Variety杂志盛赞“在改编的过程中,它既保留了其文学品质,同时又通过动人、有效的方式把其他东西呈现在屏幕上。”导演萨维利奥•科斯坦佐接受采访时指出:“我曾质疑HBO为什么一定要用那不勒斯方言来配音,后来我终于明白HBO的用意,是让‘那不勒斯四部曲’更像那不勒斯。我们不能因为生活很悲惨,就创造出悲惨的事物,要试着创造出高尚的事物”。这也是第一部剧集获得好评如潮的原因所在。

目前,玛吉•吉伦哈尔即将导演埃莱娜费兰特《失去的女儿》,由奥利维亚•科尔曼、达科塔•约翰逊、彼得•萨斯加德等人参演,埃莱娜•费兰特的新书也即将于11月面世,敬请期待。

因为《我的天才女友》全书是以莱农的口吻叙述的,所以在所有人的感觉里莉拉似乎总是聪明又异性缘颇好的形象。

莉拉和莱农的感情比较复杂,而且经历了一个过度期。

第一阶段,小时候莉拉在黑板上解出数学题开始,莉拉就成了莱农钦佩的对象。

这时候莱农只是单纯地想成为莉拉的好朋友,觉得这个人很聪明。

所以两个人由陌生人成为那朋友,自此以后就经常一起玩耍。

第二阶段,初中阶段,莉拉和莱农的相互嫉妒。

经过友情的蜜月期,两个人开始有了小心思。

其实这种比较一直都有,从互相扔掉对方的娃娃开始,

及至后面莉拉嫉妒莱农可以去上学,想出去看海的歪点子;

莱农看到莉拉可以写出《蓝色仙女》,开始嫉妒莉拉的聪明与才华。

不过莱农始终没有坏心眼,只是默默地努力。

第三阶段,因为疏远想要靠近莉拉的莱农。

同龄人里只有莱农这个姑娘接着去上学了,而莉拉、艾达等人都去做工了,

莉拉和莱农开始疏远,莉拉这边是嫉妒莱农可以上学,

莱农这边是不想两人变得如此疏远。

而且莱农来例假了第一件事是想找莉拉。包括在伊斯基亚岛上,莱农都总是给莉拉写信。

当然,在发现某些事情后,莱农对莉拉的感情变得更复杂。

一面为着莉拉的聪明勇敢而不由自主地想靠近她,

例如莉拉学会跳舞,莉拉设计鞋子,莉拉反抗马尔切洛。

一面又嫉妒莉拉事事都比自己要快。

第四阶段,因为婚礼产生的同情与不解。

婚礼上,索拉拉家族的出现使得莱农对正在欢欣跳舞的莉拉感到同情和心痛。

但莉拉好像无事发生一样去度假也让莱农产生误解,认为莉拉变了。

第五阶段,因为stefan产生的不解。

stefan花言巧语地将自己美化成一个深爱着妻子,辛苦工作却得不到尊重的丈夫。

此时的莱农的女性意识还没有觉醒,

所以她也理所当然地认为,莉拉对stefan的方式是不对的,

结婚的妻子就应当怀孕。

第六阶段,里诺婚礼上的和解。

自从加力尼亚老师的聚会上不欢而散后,

两人就一直没见面,直到里诺的婚礼。

也是在这里莱农知道了莉拉身体不好怀孕艰难的事情,并产生同情,

所以才有了伊斯基亚岛三个人的故事。

第七阶段,因为尼诺产生的厌恶与嫉妒。

伊斯基亚岛上,尼诺和莉拉两人一见钟情,

两人不分白天黑夜地在一起,

可怜的从小就爱慕尼诺的莱农呀,

一边觉得两个人很恶心一边觉得很讨厌莉拉,

她已经有了stefan还要尼诺么?

她喜欢的尼诺呀。

所以后来她决定为自己而活,不管这一切了。

第八阶段,对于离开尼诺的莉拉产生同情。

莱农在比萨读书,莉拉在灌肠厂工作,

曾经耀眼的莉拉变成穿着蓝色工装的普通工人,还烧掉了自己的《蓝色仙女》,

我认为此刻莱农对莉拉充满了同情之心。

反观莉拉对莱农其实一直都心存嫉妒之心,

最大的嫉妒源自莱农可以一直上学。

不过这种嫉妒在莉拉结婚后好转很多,

她承认了自己的嫉妒,还买了很多书送给莱农。

后来尼诺和莉拉在一起,莉拉也是真的想把自己的内心分享给好姐妹莱农。

最近在看天才女友第二季,先上一个视频。

这段两分多钟的吐槽,抱怨,可以看到当时莉拉的心态,这一长串恶毒刻薄的话,不怪莉拉,因为她们已经分开很久了。

原著里这么说的,莉拉在笔记本里详细记录了聚会当天发生的一切,事实上聚会对她伤害很大,不过要强的她最后却是上述表现。

见识了莉拉弯酸人的本事,她友好起来的时候又让人可以毫无保留地信任她。比如莉拉给莱农准备了几大包新书,莱农的妈妈直接抱书而泣。

印象中原著里莱农觉得,每每遇到困难,灾难,她两的关系就会很牢固。

其他时候,不管谁有点成绩,光鲜一下,另一个心理都很不平衡。

这种攀比,嫉妒的情绪存在在生活的方方面面,小说里以学习、爱情、人际关系为主要呈现。

虽然一度怀疑她们之间是否真的有友谊,就像追问失散的恋人,所以你说呢,那时候说爱也是真的爱啊。

不虚伪的说,好朋友之间可能就是这样吧,希望你好,不过不能比我好。

第一季奠定了:莉拉是莱努一生模仿追赶的方向。

而第二季更有意思:这种羡慕不再是单向的,莉拉反过来开始嫉妒莱努拥有的环境,圈子,表面上冷嘲热讽,其实内心无比向往。

第一季到第二季的转变,非常惊艳。

第一季里,无论外界如何险恶,两个女孩都对彼此忠诚如一。可以理解她们的年龄单纯,但相对的,戏剧张力没那么大。

而第二季开始神了。不再单纯懵懂的女孩,也开始有了猜疑,嫉妒,追赶,攀比,等等的小心思,这才倍感真实。

意大利艺术作品的现实主义传统,果然根基深厚。

而且,每个女性观众,都很容易代入莱努吧?一个要穷尽一生来效仿的朋友,和一个海市蜃楼般触不可及的恋人。

第四集美到炸裂。海滩上的烈日晒得年轻的臂膀黝黑,咸涩的海水混着嬉笑的汗水,还有彼此仰慕的勃勃生命力,一切美好得让人不忍回到现实。

粗看都是虚笔,却把细腻的情感纠葛,刻画得丝丝入微。

意大利导演的拿手绝活啊,佩服。

(公众号:看荐TheShow)