国家一般職の試験はなんでこんなに難しすぎるんでしょうか?

国家一般職の試験が難しすぎる理由をお伝えしますよ!

国家一般職試験の受験を考えてるあなた!

国家一般職に合格するための試験は、なんでこんなに難しすぎるのか理由を知りたいですよね?

国家一般職合格に必要な学習時間は「1,000時間〜1,200時間」と言われていますが、これだけ膨大な時間をかけるほど難しすぎる理由は以下の3つになります。

- 対策する内容が多い

- 試験の範囲が広い

- 官庁訪問の難易度が高い

合格するために必要なのは難しすぎる原因を知って対策を立てることです。

ただし、国家一般職試験は範囲が広く難易度も高いので一人で対策するのは大変ですよね?

アガルートなら国家一般職に必要な対策が全て含まれたカリキュラムになっていますよ!

アガルートは合格確率を最大限まで高めてくれるカリキュラムとして人気なのでとてもおすすめです。

しかも今なら内定者全員に全額返金制度があるのでかなりお得です!

公務員試験の合格者数が2年で7.56倍になったアガルートで、あなたも今すぐ勉強を始めて、合格までの最短ルートを確実なものにしましょう!!

\公務員試験合格者 7.56倍に増加中!/

内定者全員に全額返金制度もあり!

国家一般職が難しすぎる3つの理由

国家一般職の試験は難しすぎると言われていますが、実際のところどのくらい難しいのでしょうか?

人事院が発表しているデータを参考に、国家公務員の受験者数と最終合格者数から合格率と倍率を算出すると以下のようになります。

| 区分 | 受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 | 倍率 |

|---|---|---|---|---|

| 国家一般職(行政職) | 22,316人 | 6,476人 | 29.0% | 3.4倍 |

| 国家一般職(行政職以外) | 4,003人 | 1,793人 | 44.8 | 2.2倍 |

| 国家総合職 | 12,886人 | 1,360人 | 10.6% | 9.5倍 |

※出典:2023年度国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)実施状況

合格率(倍率)をみると、国家総合職は10.6%(9.5倍)、国家一般職(行政職)は29.0%(3.4倍)となります。超難関といわれる国家総合職に比べると国家一般職は合格率は高く、倍率が低いことがわかります。

ただし、国家一般職は転勤もほとんどなく安定した働き方ができるため、人気が高く難関試験といえます。

行政職以外の国家一般職は、行政職よりも合格率が高く倍率も低い傾向にありますが、専門知識が求められるため試験の難易度としては高くなっています。

国家一般職が難しすぎる3つの理由を順番に説明していきますよ

難しすぎる理由①対策する内容が多い

国家一般職の試験は、対策しなければならない内容が多いので難しくなっています。

以下は国家一般職(大卒程度)の2023年度の採用までの一連の流れになります。

人事院 採用情報NAVIより抜粋

難解な1次試験と2次試験である人事院面接に合格して、志望する官庁を訪問して内々定をもらう必要があります。採用されるまでの道のりはなかなか長いですよね。

国家公務員一般職になるための条件は次の2つです。

条件① 1次試験と2次試験に合格する

条件② 志望する省庁から内々定をもらう

1次試験と2次試験の合格と官庁訪問で内々定という2つの条件を満たす必要があるというので難易度は高くなっています。

難しすぎる理由②試験の範囲が広い

国家一般職が難しすぎる理由の二つ目は試験の範囲が広いことです。

国家一般職試験の試験は、以下のように基礎能力試験、専門試験試験、一般論文試験を行う1次試験と人事院面接を行う2次試験の二つに合格する必要があります。

| 試験 | 試験種目 | 試験時間 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 1次試験 | 基礎能力試験 (多肢選択式) | 2時間20分 | 公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識についての筆記試験) ・知能分野27題 文章理解11、判断推理8、数的推理5、 資料解釈3 ・知識分野13題 自然・人文・社会13(時事を含む) |

| 専門試験 (多肢選択式) | 3時間 | 80題出題のうち40題を解答 ・次の16科目(各5題)から8科目を選択、計40題解答 政治学、行政学、憲法、行政法、民法(総則及び物権)、 民法(債権、親族及び相続)、ミクロ経済学、マクロ経済学、 財政学・経済事情、経営学、国際関係、社会学、心理学、 教育学、英語(基礎)、英語(一般) | |

| 一般論文試験 | 1時間 | 文章による表現力、課題に関する理解力などについての短い論文による筆記試験 | |

| 2次試験 | 人物試験 | 人柄、対人的能力などについての人事院面接 |

1次試験の基礎能力は試験は、知能分野が27題で知識分野が13題あります。専門試験は、基本的に大学で勉強した科目が出題され、16科目のうち自分が選んだ8科目を選択して解答します。

なかなかボリュームのある試験内容です

1次試験の基礎能力試験と専門試験は共に範囲が広く、その上論文と面接試験の対策もしなくてはならないことがスケジュールの組み立てを難しくさせ、難易度を上げています。

これだけの試験に合格するためには、勉強の期間は7~12ヶ月、時間数で言うと1000~1500時間が必要といわれています。

2024年度からは以下のように1次試験の基礎能力試験の出題数と出題内容が変更されますので注意しましょう。

また、2次試験の人物試験(人事院面接)は面接カードを見ながら面接官が行います。

そのため、自分が答えやすいようにわかりやすく面接カードを作成する必要があります。その準備もなかなか大変な作業です。

難しすぎる理由③官庁訪問の難易度が高い

官庁訪問は、民間企業の就職活動における民間面接に近いもので、志望している各官庁の職員から、業務内容の説明や面接などを受けます。

訪問できる官庁の種類と数、府省庁ごとに異なる日程、面接の内容、面接回数、求められる人材など、制度が複雑になっています。

その中でも面接は、以下のように様々な形態があります。

- 個人面接

- 集団面接

- 集団討論(グループディスカッション)

しかも国家一般職の官庁訪問は他の公務員に比べてスケジュールがハードなので対策が難しくなっています。

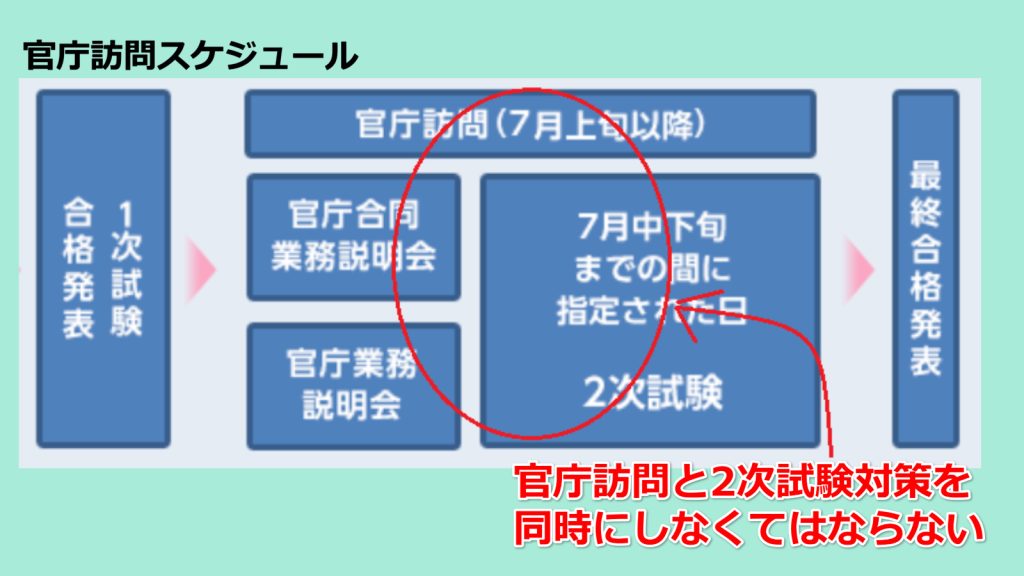

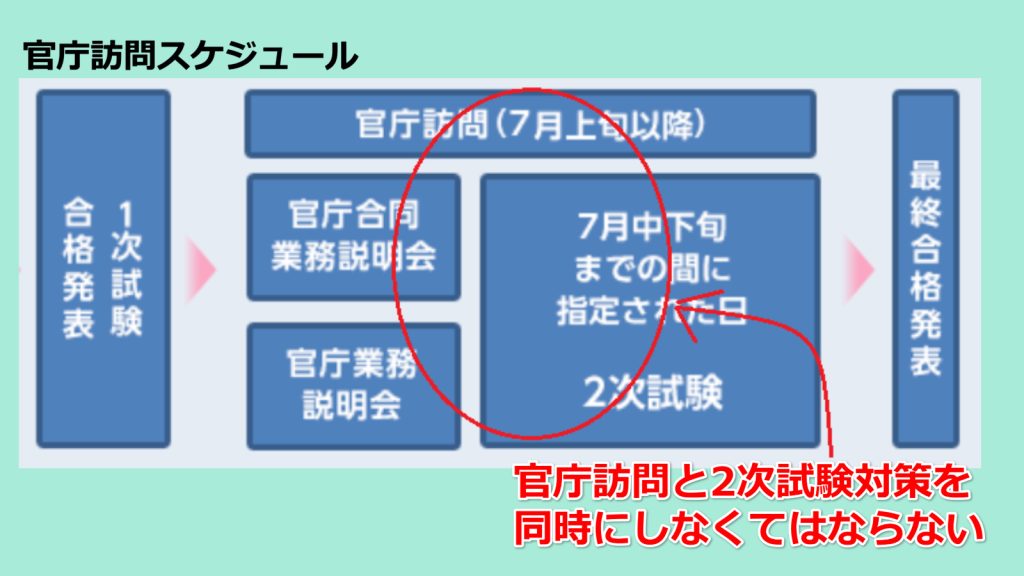

国家一般職試験は1次試験合格発表後に官庁訪問がスタートします。つまり、2次試験の最終合格発表がされないまま官庁訪問がスタートし、最終合格者の選定と官庁訪問が同時並行で進みます。

つまり、2次試験の人事院面接対策をしつつ、官庁訪問の対策をするというハードスケジュールをこなさなければならないのです。

近年は人物を重視する官公庁・自治体が増えており、試験における面接試験の比重が大きくなってきています。

そのため、面接試験対策に力を入れなければなりませんが、厳しいスケジュールの中で面接試験を独学で対策をすることが難しく、いかに効果的な対策をするかがカギとなります。

国家一般職の難しすぎる試験対策①1次試験の突破方法

必要な勉強時間を把握してスケジュールを立てる

国家一般職の1次試験は範囲が広いので勉強する時間がどれくらいかかるかを把握して試験日から逆算してスケジュールを立てる必要があります。

試験に合格するためには1000~1500時間が必要ならば、現時点から試験日までの日数で割れば1日に必要な勉強時間がわかります。

例えば、試験まであと1年(365日)あるとすれば、必要な勉強時間を1500時間として計算してみましょう。

1500時間÷365日≒4.1時間

1日4.1時間の勉強が必要となります。試験日までの期間がもっと長ければ1日の勉強時間はもっと少なくてもいいことになります。

国家一般職に合格しようと決めたら早目に準備に取り掛かりスケジュールを組むことをおすすめします。

配点の高い科目から優先順位をつけ捨て科目を作る

国家一般職の1次試験には「基礎能力試験」と「専門試験」がありますが、それぞれ範囲が広いので優先順位をつけて対策をする必要があります。

国家一般職の試験では、基礎能力試験、専門試験、一般論文試験、人物試験(人事院面接試験)において、傾斜配点が採用されています。

| 試験科目 | 基礎能力試験 | 専門試験 | 一般論文試験 | 人物試験 |

|---|---|---|---|---|

| 配点比率 | 2/9 | 4/9 | 1/9 | 2/9 |

基礎能力試験よりも専門試験の方が配点比率は高いので、勉強の優先順位は専門試験を高くしたほうが合格しやすくなることがわかります。

基礎能力試験

基礎能力試験の内容は、高校までに勉強した英数国理社とほぼ全て同じです。

国家一般職の基礎能力試験は科目が16個もあるので全部の科目をやるのは本当に大変です。

しかし、表を見ると一般知能よりも一般知識の問題数が少ないことから、捨て科目をつくりやすいことがわかります。

基礎能力試験では、配点の高い現代文や英語、数的推理への対策が鍵となります。

現代文、英文、判断推理、数的推理、資料解釈、時事問題の6科目だけで40点中30点もあります。まずは、この6科目に絞って勉強を始めましょう。

専門試験

専門試験は先述した通り、基礎能力試験よりも配点比率が高いので重点的に学習をする必要があります。

とはいっても、全てする必要はありませんし、コスパの悪い科目は捨てていきましょう。

専門試験は16科目(各5問ずつ)の中から8科目(40題)を選んで解答するタイプなので、8科目は自由に選択することができます。効率重視で勉強しましょう。

国家一般職の専門試験の中で捨て科目は以下の4科目になります。

- 政治学

- 経営学

- 国際関係

- 英語一般

政治学、経営学、国際関係は難易度が安定せず、「地雷科目」と呼ばれています。勉強したけどめちゃくちゃ難しい年度だったとなる可能性を考えたら選ばないほうが良いかもしれません。

また、英語一般については難易度が高いので、かなり英語力に自信がある人以外は避けるのが無難です。

過去問を重点的にやる

過去問を重点的にやることも有効な対策です。

過去問を数多く解くことによって一次試験は具体的にどのような知識がどういった形式で問われるのかを把握することができるため、問題の傾向を知ることができるからです。

具体的なメリットとしては次の4つがあります。

- 問題の傾向をつかめる

- 模擬演習になる

- 自分の実力がわかる

- 解説がついているためすぐに復習でき

国家一般職の1次試験では、以前出題された問題であっても、表現や数値を変更して再度出題されることがよくあります。

数多くの過去問を解くことで、本番の試験では初めてやるのではなく、解答のプロセスが理解できている見たことがある問題を解くことができるのです。

このような問題を着実に正答することで、国家一般職の1次試験の得点力を伸ばすことにつながります。

国家一般職の難しすぎる試験対策②2次試験の攻略方法

国家一般職の2次試験は第1次試験合格者を対象として行われます。試験の内容は、人事院が人物を判断するもので、個別面接形式の試験です

人柄やコミュニケーション力などの対人能力が問われるため、志望動機を明確にし、面接の練習を積んでから試験に臨む必要があります。

内々定に近づく面接カードの書き方

国家一般職の2次試験の人事院面接に面接カードを使用しますが、「面接カードッて何?」と思う人が多いかもしれません。

面接官は、筆記試験に合格した受験生と面接することで、人となり、適正、意欲などを知ろうとします。この面接の際の参考資料となるのが、面接カードです。

この面接カードを2次試験の人事院面接日に面接官に提出します。面接官はこの面接カードを見ながら、人事院面接の時に色々と質問を投げかけてくるのです。

実際に面接カードを見たらわかると思うのですが、項目ごとの記入するスペースが1行か2行ぐらいで少ないので、簡潔にわかりやすく記入することが大事です。

面接カードの各項目を説明すると次の通りになります。

①【プロフィール】

名前や受験番号等、自分のプロフィールを書けば大丈夫です。

②【専攻分野・得意分野】

出身学科でも得意科目でも、卒論やゼミの内容でもなんでも構いません。大学などで学んだ専攻分野について簡潔に記入します。

③【志望動機・受験動機】

志望官庁の志望動機ではなく、『国家公務員の志望動機』という点に注意が必要です。なぜ公務員でなくてはならないのか、公務員になってどんな仕事がしたいのかを書きましょう。

④【志望官庁】

自分が志望する官庁を書きましょう。1つだけ書いたから有利、複数書いたから不利等といったことはありません。

⑤【これまでに取り組んだ活動や体験】

学業や職務、社会的活動や学生生活についての具体的なエピソードを書いてください。学業や職務においてはゼミや研究室で学んだことを簡潔に記載しましょう。

社会的活動や学生生活においては国家公務員(国家一般職の職員)も組織で仕事をしますから、『チームワーク力』や『社会性』などがアピールできる内容にしましょう。

⑥【関心事項】

最近関心を持った社会問題や出来事、日頃興味を持って取り組んでいることなどについて、自分の考察や見解を述べましょう。できれば自治体に関するニュースが望ましいです。

⑦【趣味特技】

趣味・特技では自分の人間性を伝えることができるので、面接のときに会話が弾むような趣味や特技を書いてください。

⑧【自己PR】

長所と人柄に一貫性を持たせるようなものを書くようにしましょう。主観的な伝え方になると説得力がなくなるので、第三者の評価を入れることを意識しましょう。

2次試験の人事院面接で人物評価をC以上とるには?

2次試験の人事院面接は受講生1人に対して,面接官3人という構成で,約15分間の質疑応答が行われます。

人事院面接は配点比率でいうと2/9です。人物評価はABCDEと5段階あり、フツーに終わればCを貰います。Eだと筆記がどんなに良くても合格できません。

人事院面接でC以上を確定させる要件は次の2点になります。

- 服装・入退室・あいさつをしっかりする

- 簡潔にわかりやすく答える

服装・入退室・あいさつをしっかりする

2次の人事院面接は人そのものをチェックする選考なので、服装や身だしなみにも注意を払うことはとても重要です。

服装の規定がないとはいえ、スーツで臨むのがマナーです。 オフィスカジュアルや普段着では、浮いてしまう可能性が高いので注意しましょう。

新卒者はリクルートスーツ、中途採用者はビジネススーツを着用しましょう。以下のポイントも細かく確認されるので事前にしっかりとチェックしましょう。

大卒程度試験の場合は面接は夏季に実施されるため、クールビズが推奨されています。そのため、多くの方はジャケットの着用をせず、男性はネクタイの着用もありません。

また、面接試験では服装に加えて、身だしなみも重要です。男性は以下のポイントに着目して身だしなみを整えましょう。

- 髪の毛は耳にかからない

- 前髪で目が隠れないよう

- 髪色は黒が理想

- 髭を剃り残さない

- 爪を短く切る

- ネックレスやピアスなどは外す

女性は以下のポイントに着目してください。

- 前髪が目にかからないようにする

- 髪が肩につく長さの場合は結ぶ

- 落ち着いた髪色にする

- メイクはナチュラルメイク

- 派手なアクセサリーは控える

- ネイルもない方が無難

入退室とあいさつは,ながら作業にならないようにしてください。

具体的には,コンコンとノックする→入室する→「失礼します」という→お辞儀をするなどと,1つ1つの行動を区切りながらテキパキと行いましょう。

簡潔にわかりやすく答える

人事院面接は約15分と短い時間なので簡潔にわかりやすく答えることが重要です。ひとつの質問に対して40秒以内には答えられるようにしましょう。

そして、質問に対して答える内容も実績よりはプロセスを大事にしましょう。例えば、これまでに取り組んだ活動や体験についての質問が出た場合でも実績よりもプロセスを話すようにしましょう。

ただ実績だけを話すよりも、実績に至るまでのプロセスを話した方が評価が高くなります。

その他にも人事院面接では、面接官から聞かれたことに対してストレートに回答することも意識しましょう。難しく考えずに当たり前のことができればC評価以上につながるのです。

次のような回答はダメな例になります。

趣味等から学んだことはありますか?

私の趣味は体を動かすことが好きなのでランニングです

この回答では面接官の質問への回答になっていません。これが何回か続けばD評価かE評価になります。この質問であれば次のような回答をしましょう。

趣味等から学んだことはありますか?

私の趣味はランニングです。ランニングからは継続すれば結果がでることを学びました

質問に対してピントの外れた答えにならないように、面接カードに書かれている内容に対して正しく答えれるようにしましょう。

アガルートアカデミーは、過去の国家一般職の面接の再現情報等を分析した上で、面接を突破するめのコツを教えてくれます。

講義だけでなく模擬面接もあるので、面接対策を万全にしたいという人はアガルートに今すぐ申し込みましょう!

\公務員試験合格者 7.56倍に増加中!/

内定者全員に全額返金制度

国家一般職の難しすぎる試験対策③官庁訪問の内々定を獲得するには

官庁訪問は、国家一般職で重要な採用選考活動として位置づけられているので、入念な準備が必要です。

しかし、1次や2次試験のように試験範囲が決まっているわけではないので、どのように対策を立てたらいいのかわからない人もい多いと思います。

そんな人は次の3つの対策をおこないましょう!

訪問先に優先度をつける

官庁訪問を行う場合、事前に予約を取る必要があります。予約の受付は、1次試験合格者発表日時以降、各官庁が定める期間中に、メール、Webシステム等によりできます。

予約期間や申し込み方法は官庁によって異なっているので、各官庁のホームページを確認し予約開始日時以降、志望する官庁に官庁訪問の予約申込みを行ってください。

官庁訪問は以下の理由により優先度をつける必要があります

- 官庁ごとに予約期間や申し込み方法が違っている

- 国家一般職の官庁訪問では長期間拘束される

1日で内定が出るところなら良いのですが、2~4日拘束されるところだと他の希望官庁は辞退せざるを得ないのです。

例えば、志望順位は3番くらいだけど1日で内定が出そうな官庁があれば、そこに1日目に行ってとりあえず内定を確保して、その後で本命の官庁に行くみたいな選択もあります。

確実に回れるのは1つか2つの官庁ということになりますから、志望官庁が複数ある場合には、それぞれの訪問先の優先度を決めておきましょう。

情報収集を行う

官庁訪問の対策で一番最初にやることは情報収集です。情報取集には大きく分けて次の2つがあります。

①採用スケジュールの情報

②志望している官庁に関する情報

それぞれの情報収集について説明します。

①採用スケジュールの情報

採用のスケジュールは官庁によって日程や予約方法、面接の実施方法が異なるケースがあるので、各官庁のホームページを入念に確認しましょう。

官庁訪問について知人、先輩、ゼミやサークルのOBなど、自身のネットワークを活かして、できる限り情報を集めることもおすすめです。

志望している官庁に関する情報収集

志望している官庁の仕事の内容や特徴はもちろんのこと、面接方法や過去の質問内容など、可能なかぎり知っておきたいところです。

また、それだけでなくその官庁と関係のある時事問題や政策、課題など、幅広く情報を収集することが重要です。

個別業務説明会がある場合は必ず参加する

官庁訪問では、実際に訪問を始める前にふたつの説明会があります。

| 合同業務説明会 | 大きな会場で各省庁の採用担当の人が集まって行う説明会 |

| 個別業務説明会 | 各省庁が実施している個別の説明会 |

特に個別業務説明会には必ず出席しましょう。個別業務説明会で出席者をチェックしている官庁があるため、ここで熱意をアピールしておくことは非常に重要です。

各官庁の採用担当者から仕事についての説明を受ける場合もあり、これらの説明会での立ちふるまいもかなりチェックさらています。

面接のように、自分の熱意を示すチャンスと理解しておくべきです。

説明会で行う質問も、

事前にしっかりと準備しておきましょう

ここで的を得た質問をすることで、「この受験生はちゃんと調べているな。」とアピールすることにもつながるのです。

この個別業務説明会の態度で、官庁訪問の合否が決まると言っても過言ではないため、気合を入れて対応するようにしましょう。

面接スタイルごとに対応

官庁訪問では面接を複数回行うことが一般的です。ただ、その面接も様々なスタイルで行うため、そのスタイルごとに対応できるようになっておくことが重要です。

個人面接

個人面談は1人の受験者に対して、面接官が複数人で質問するスタイルです。

官庁訪問では、2次試験の人事院面接よりもかなり踏み込んだ質問をされる傾向があるので、自己分析の掘り下げやエピソードの具体化を意識するようにしましょう。

聞かれる質問は以下のような内容が多いです

- 併願状況はどうなっているか?

- この官庁の志望順位は?

- 志望動機は?

- 説明会でどのような部署に興味を持ったか?

- 長所は?

- 趣味は?

- 休日の過ごし方は?

- 大学での専攻分野とその内容を教えて下さい。

- ゼミ以外で他に大学生活で頑張ったこと

- アルバイトの仕事で気を付けていたことは?

- ゼミやサークルでのあなたの役割は?

- 最後に言い残したことはありますか?

これらの質問から面接官は次の3点を知ろうとしています。

そのためにも、しっかりと自己分析をして、自分はどういう人間・どういう性格かを意識して回答を準備しておきましょう。

また、『ここで働きたい」という意欲を伝えるために、採用されたらどういう仕事をしたいのか、自分との相性がいいことも具体的に話せるようにしておきましょう。

集団面接

集団面接は、複数人の受験者に対して、面接官が複数人で質問するスタイルです。受験生3~5人程度に対して面接官3~5人程度で面接を行います。

回答する順番は、挙手制、指名制、端から順番など様々で訪問する官庁によって変わってきます。

集団面接時は次の2点を心がけるようにしましょう

- とにかく元気よく答える

- 面接時足の揃え方や向きにも注意を払う

①とにかく元気よく答える

集団面接では受験生が複数いる分、面接官は他の受験生と比較検討しています。そのため、声が小さかったり、聞き取りにくかったりするとはっきりと差がついてしまいます。

他の受験生と比べて溌剌とした印象を与えるように、個人面接以上にハキハキとボリュームアップして話す必要があるのです。

②面接時足の揃え方や向きにも注意を払う

集団面接では横に受験生が並ぶので、個人面接に比べて、受験生と面接官の距離が開きます。

そのため、面接官は受験生の頭の先から足の先までバッチリ視野に入りますので、面接官から自分の姿がどう見られているかをよく考えるようにしましょう。

集団討論・グループディスカッション

集団討論では時事問題や各自治体の課題などについて討論します。テーマに対して自分の意見を用紙にまとめ、他の受験生と討論し、集団として結論を出すという流れが一般的です。

集団討論で合格するために必要なことは、『課題に向かって協力する姿勢』です。

そのためには次の4点を忘れないようにしましょう

- テーマについて自分の意見をはっきりとメンバーに伝える。

- テーマについて他のメンバーの意見をしっかりと傾聴する。

- タイムマネジメントに気を配る。

- メンバー全員がバランスよく発言できるようにする。

集団討論では、他のメンバーを言い負かそうとしたり、自分ばかり発言しようとしたりする自分勝手な行動をしないように注意しましょう。

集団討論でよく問われるテーマは圧倒的に時事問題が多いので、普段から時事問題に関心を持ち情報を収集するように心掛けて下さい。

国家一般職の難しすぎる試験対策④アガルートを活用しよう!

国家一般職の試験は対応することが多くて独学で合格するのはなかなか大変です。そこで通信講座を利用するのもひとつの手です。通信講座なら予備校ほど高額ではないのでおすすめです。

その中でもアガルートは合格確率を最大限まで高めてくれるカリキュラムとして人気な通信講座です。

面接対策が充実している

国家一般職では、2次試験の人事院面接と官庁訪問の面接という2つの難しすぎる面接の対策がとても重要になっています。

そのため、面接対策が充実しているアガルートは国家一般職の試験対策にピッタリなんです。多くの通信講座の面接対策は、講義だけですがアガルートは実際に模擬面接を受けることができます。

近年の国家一般職試験において面接試験の評価の良し悪しが合否に大きく左右する傾向に変わりつつあります。

アガルートは模擬面接を何度も体験できるため、場慣れした状態で臨める結果、練習の成果を本番では十二分に発揮できます。

アガルートの面接対策講座を受講して国家一般職に合格した人の声もありました。

私は面接には苦手意識を持っていましたが、アガルートの人物試験対策講座で自信をつけ、最終的に人物試験は全て突破し、最終合格に至ることができました。

アガルート合格者の声より

しかも、模擬面接だけでなく、エントリシートや面接カードの添削も回数制限がない点を考えると、非常にお得な通信講座なのは間違いありません。

サポートが充実している

アガルートの講義やテキストは分かりやすいのですが、通信講座での勉強になるため、理解できない箇所は必ず出てきます。

そんな時でも、アガルートアカデミーなら、FaceBookグールプに気軽に質問でき、講師が返答してくれます。ムダに悩む時間を短縮できるため、効率の良い学習ができる環境となっています。

サポートする講師も教え方が上手で理解しやすいと評判です。その中でも、法律系科目を担当する小林講師の講義が分かりやすいと人気です。

小林講師含めアガルートの講師陣は具体例やわかりやすい言葉を使うことで、文字面だけで覚えるのではなく、イメージしながら理解することができます。

サンプル動画がありますので是非視聴してみてください。

スキマ時間にいつでもどこでも学習できる!

アガルートはオンラインWeb講座なので、いつでも、どこでも、何度でも無駄なく国家一般職講座の受講ができる以下のような特徴があります。

- 倍速再生(速さを8段階から選べ最大3倍速)

- 音声ファイルをダウンロードできる(ネット環境を気にせず、通勤時にも学習可能)

- マルチデバイス(パソコン/スマートフォン/タブレット)

講義動画は単元で区切ってあるので学習ペースを作りやすいのが特長です。

比較的短い時間で1チャプターが終わるので,通勤中の電車の中や家事・育児の合間のような,ちょっとした隙間時間を使って勉強を進められます。

アガルートは1次試験の学習面だけでなく、官庁訪問や第二次試験対策についてもバッチリ準備ができます。国家一般職試験対策を完璧にしたいなら、迷わずアガルートの公務員講座で学習を始めましょう!

\公務員試験合格者 7.56倍に増加中!/

内定者全員に全額返金制度

難しすぎる国家一般職の試験に合格して理想の生活を実現しよう!

国家一般職の試験が難しすぎる理由について解説してきました。

- 対策する内容が多い

- 試験の範囲が広い

- 官庁訪問の難易度が高い

確かに国家一般職は対策する内容が多く、試験の範囲が広いため難しすぎると考える人は多いかもしれません。

しかし、今回お伝えしたような対策をすれば合格するのは決して難しくはありません。

最短で合格したい人は充実したカリキュラムが揃っているアガルートを活用し、あなたにあった学習計画を立てながら、国家一般職試験合格を勝ち取ってください!

\公務員試験合格者 7.56倍に増加中!/

内定者全員に全額返金制度