東京大学大学院経済学研究科 山口慎太郎 教授:

「高校入試結果についてみても、早生まれの子が入る学校の平均的な偏差値というのは、そうでない4月生まれの子どもの偏差値に比べて、大体4.5も低いということが分かりました」

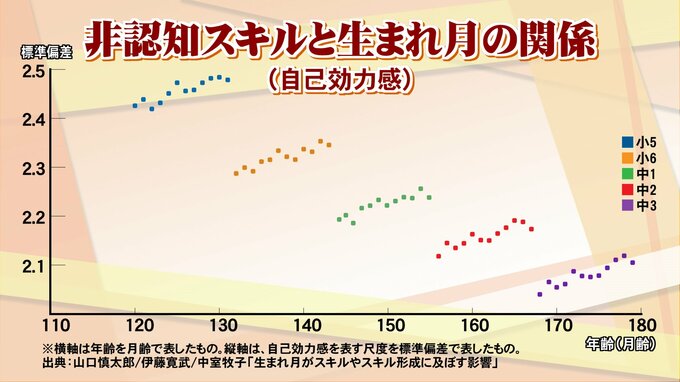

一方、物事に対する考え方や物事に取り組む姿勢など、数値では表せない「非認知能力」についても、明らかな差が見られたといいます。

東京大学大学院経済学研究科 山口慎太郎 教授:

「非認知能力と呼ばれるもの、困難な状況にあってもやり遂げようとする力、自分は難しい状況にあっても問題を解決できるんだという自己効力感についても差があるというのは少し驚いたところです。

懸念した点としては、先生やクラスメイトと良い人間関係を築けているかというところを見ると、早生まれの子どもたちが、あまり満足していない。

友達が自分の良いところを認めてくれていないという回答の傾向が強く出ていることに対しては、悲しい気持ちになるというか、何とかしなければいけないなと感じましたね」

例えば、自己効力感に関しては、調査したどの学年についても、年長の子ほど高い傾向がみられたといいます。

さらに、その差がどんなところから生まれているのかを見るため、子どもの勉強期間や塾に通ってるかどうか、習い事についても調べた結果、これについても生まれ月によって大きな違いがみられたのです。

東京大学大学院経済学研究科 山口慎太郎 教授:

「早生まれの子どもたちほど勉強時間が長くて塾に通っている傾向があるんです。

一方で、その結果、習い事、スポーツとか音楽とかの活動があまりできていないということが非常に興味深いなと思いました」

「おそらくは、早生まれの子たちの不利というのは色々言われているので、親御さんも本人も気にして、その不利を補うように勉強時間を増やしたり、塾に通うというのをやっているんじゃないかと思います」

つまり、早生まれの子どもたちは、勉強時間を増やす、塾に通うなどして、学力差を縮める努力をしている一方、スポーツや芸術など非認知能力を伸ばすような活動が不足しているというのです。また、その影響が、将来の所得や就業率の低さにつながりかねないと考えられてます。