こんにちは.九州大学工学府航空宇宙工学専攻修士2年,ITストラテジストの岩附陽太です.

たまにはストラテジストっぽい投稿をしようと思って,「スキルやコンピテンシの数式化」を記事にします.

短い前書き

自分は大学1年生から修士2年の今まで6年個別指導塾の講師をします.現役全落ちから1浪で九大工学部14位(/受験者1400人,九大医学科の最低点超え)で合格したこともあり,1年間で成績を伸ばした勉強法やマインドを生徒に伝えたいという思いで塾講師をはじめ,前年担当した子が今年受験!などのイベントで辞め時を逃し,気づいたら6年たっていました.今日はその中で考えていた成績ってどんな要素に分解できるかについて,独断と偏見で数式を作ってみたいと思います.随所に,自分が指導時に意識していたことの具体例も織り交ぜられたらと思います.何かの参考になれば幸いです.

長い前書き

塾講師はコンサルタントとしての修行にとてもいいと思っています.老子曰く,「魚を与えるのではなく釣り方を教えよ」とありますが,生徒の成績を上げるということは,まさにその魚の釣り方を教えることです.

生徒の成績を上げるためには,その問題を自分で解けるよう局所的な指導をすることはもちろん,生徒のコンピテンシー(優れた成果を創出する個人の能力・行動特性,要は生活習慣)や,モチベーション(動機)まで改善する必要があります.

そのためには相手に自発的に先生の言っていることを納得してもらう必要があり,

・ロジカルな人(エニアグラムでいえば思考センターなタイプ5,6,7)に当たったときはこちらも論理だてて説明する必要があり,

・共感的な人(エニアグラムでいえば2,3,4)に当たったときは雑談を交えながらストレスを和らげ仲間になりうまくこちらの意図にはまってもらう(成績をあげるためのコンピテンシを身に着けてもらう)必要があり,

・本能的な人(エニアグラムでいえば8,9,1)には何とか言いくるめて1回自分で体験させる必要があります.

これはストラテジ能力とマネジメント能力がものすごく鍛えられます.自分がITストラテジストというIT系最難関の試験に学生のうちに合格できたのは,この塾講の経験が筋トレの基礎体力のように効いていると思います.Qiitaは技術記事なので本来テーマが合わないかもしれませんが,応用情報の科目にもストラテジやマネジメントが含まれており,この経験の中で得たアイデア,思いつきも,ひろくそれらの技術の役に立つかもしれないと思ったので,記事にしていきたいなと思いました.これらは技術的に何か証明されているわけではないので,あくまでポエムの一つとして,温かい目で見てくださると助かります.また,こういった発想をする人なんだと興味を持っていただければ嬉しいです.

テスト結果の構成要因

テスト結果の構成要因について考えていきましょう.テスト結果を

これに対し入力となるのは本人の能力

コンディションのケア

この中でもっともコントローラブルなパラメーターは

.生徒の今までの頑張りを自覚させほめる.自信をつける.

・スポーツの試合に例えて,コンディション調整の重要性を自覚してもらう.

・スポーツの試合に例えて勝つ気がなければ勝てない,点を取る気がなければ取れない,弱腰になるなと鼓舞する.

.十分な睡眠をとらせるために,最低4.5時間は寝ろ(定期テストの場合),なぜなら脳の睡眠サイクルが1.5時間周期で~と説明し納得させる.

・試験中眠くならないように,脳には酸素と糖が必要であり,これらは血液で回る.だから眠くなったら血液を循環させろ,具体的には腕を回したり上げたりして脇の下の動脈の血流を改善させるか,足を動かして第二の心臓と呼ばれる足の筋肉を使えと指導.

・脳には糖が必要なので糖分を補給しろと指導.ただし,一気に取りすぎるとインスリンが出て血糖値が下がるので,餅みたいにゆっくり消化されるもので血糖値をコントロールしろという.

.試験室は扱ったり寒かったりするので,すぐ脱げるように防寒,とくに足元を冷やさないこと.

.試験1週間前は風邪じゃなくてもマスクをする.

.当日頭が真っ白になったときはトイレにいって顔を洗えと指導.また試験時間半分まで白紙で,そこからトイレで頭を切り替えて満点をとったエピソードを伝え,トイレにいくハードルを下げる.

.トイレマネジメント.休憩時間中にいくこと,事前に場所を確認すること,飲み物を飲みすぎないこと.

・シャー芯補充や時計,試験場までの行き方,時間のリマインド.露骨にいうと確認しないやつもいるので,雑談交じりにそいえば○○どうなん?とか話題にするとよい.

・現代文,古文,漢文,英語は語学なので,音読などで少しでも触れる時間を毎日作らないと能力が落ちることを伝える.

fの説明の重要性

塾講師は理想的には関数

またこの関数

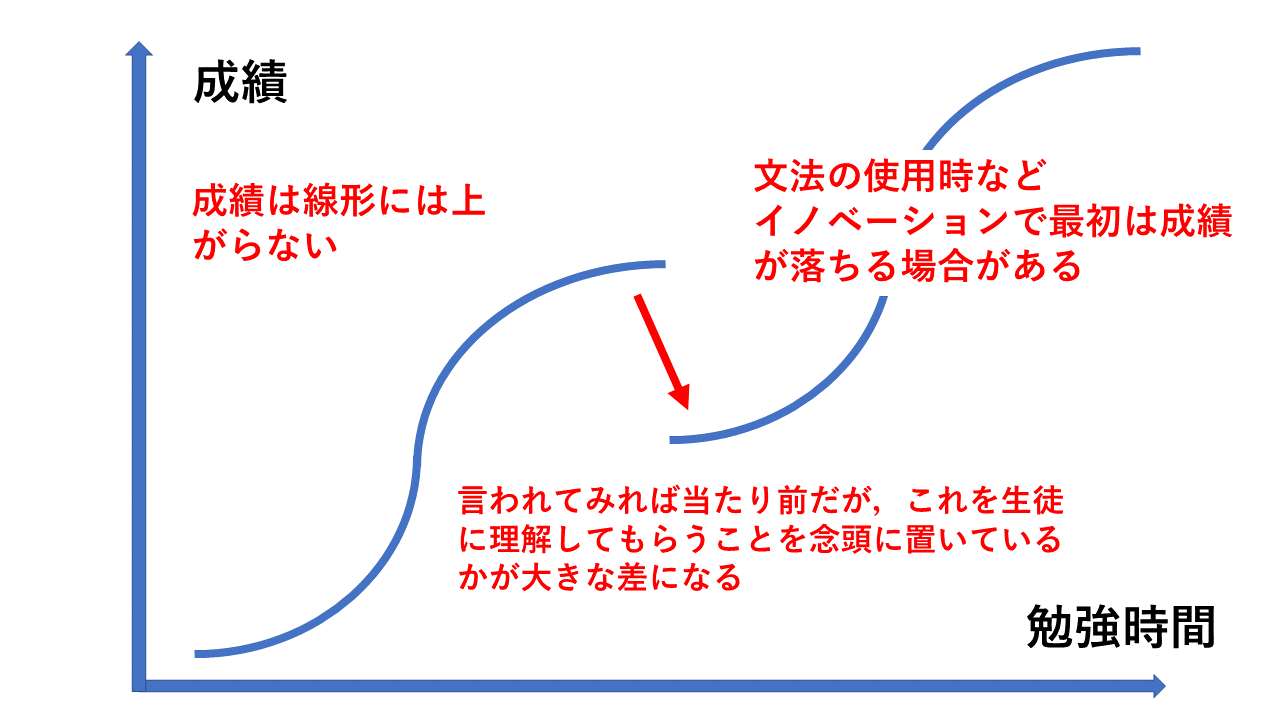

技術のSカーブチックな部分はほかにもあります.たとえば英語の科目で,今までわかる単語と日本語的な読解力でごり押ししていた生徒が文法を勉強すると,最初は成績が下がります.これは読解level:80を使って40点を取っていたのに,急に文法level:1を使いだして,1点をとってしまうようなものです.こんな時生徒は落ち込みます.しかし長期的にみると,読解level:点数の交換レートは2:1であるのに対し,文法level:点数の交換レートは1:1です.文法levelを80に上げたら80点が取れるでしょうし,慣れてきて文法アプローチと読解アプローチが併用できるようになったら容易に成績が上がるはずです.だから僕はこんな時,それはあなたが勉強している証拠であり,技術のSカーブという話があって~とモチベーションを落とさないように指導しています.

本人の能力の構成要因

いくらコンディションを上げても,本人の能力

まず,残酷な話ですが勉強には向き不向きがあります.これを

一方で努力は才能を凌駕するともいいます.ここではこの努力について,努力の方向性

これは,努力の方向性が間違っていてもだめだし(この努力の方向性は,個人にとってどんな勉強法が合うか,といった変数も含む共います.)環境要因(周りが勉強する進学校だった,逆に家庭崩壊していたとか)も大事ですし,なにより本人のひたむきさも大事だということを表します.これらの要因は事変要因なので積分の内側にいれておきます.

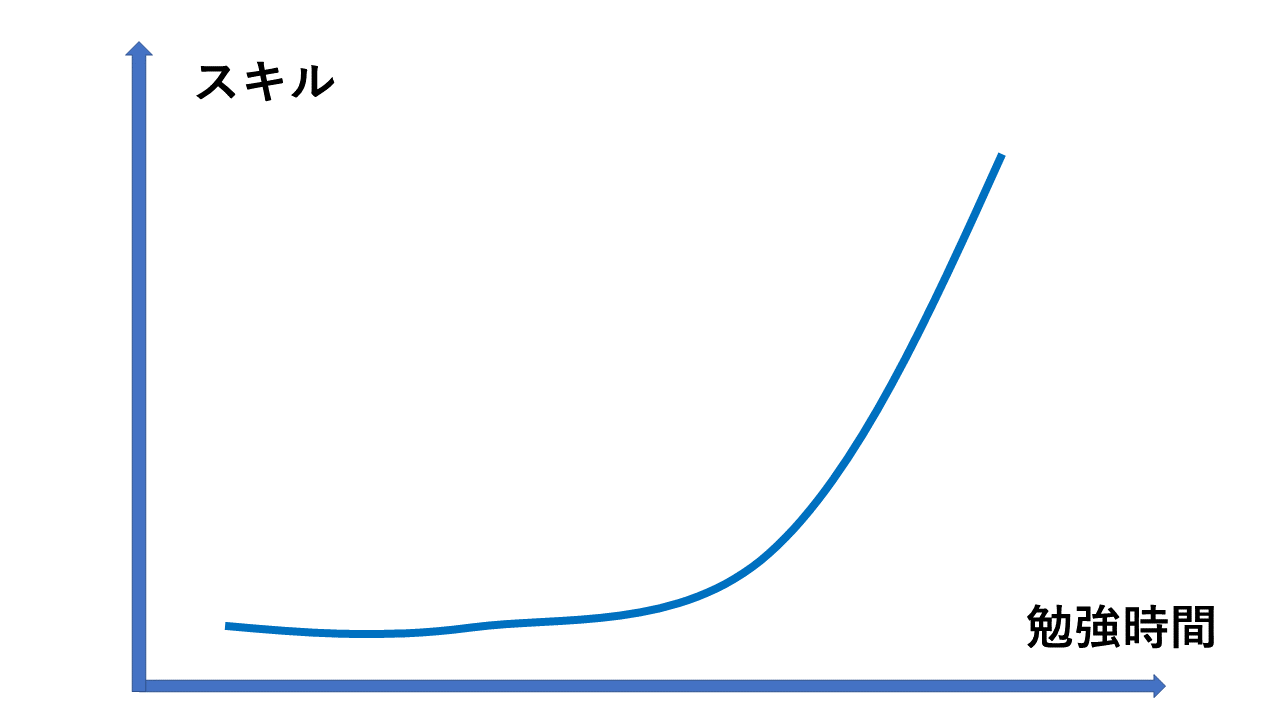

しかしこの努力の積がそのまま

また世の中にま忘却曲線というものがあります,これは復習をしないと物事を忘れてしまうことです.これを考えるためには,現在時刻

これらを合わせて,本人の能力の構成要因は以下の式のようになるかもしれません.

本人の能力の構成要因を受けた考察

まずありきたりなことになりますが,学習曲線,忘却曲線をしっかり伝えて,生徒のモチベ維持と復習促進を図るのは重要です.

また,

残る重要な事項は

あとがき

自分はインダストリー5.0に興味があります.これはレジリエンス,ヒューマンセンタード,サステナビリティであり,インダストリー4.0でデジタル化された次の世代の産業の核として議論されている概念です.自分はこのヒューマンセンタードな社会を実装するためには,よくわからないけど人間のふるまい,心理をモデル化していって,様々なモデルを提示してからどれがあっているあってないの議論をしていき,最終的に国民総幸福の最大化,国民総不幸の最小化,インクルーシブウェルスの最大化など単純な資本主義ではない豊かさをみつけていくことが必要だと思っています.そのための布石として,これからもあってるかわからないモデルみたいなものを,いろいろ提示していきたいと思います.

変なこと考えながら塾講してた人として,興味を持ってもらえましたら幸いです.

コメント

いいね以上の気持ちはコメントで