- 安全で簡単、失敗しない焚き火の消しかたってあるの?

- 焚き火の消火って、とりあえず水かけておけばいいんじゃない?

焚き火って、火を付けるのも難しいけど、火を消すのも難しいんですよね。

「もしも中途半端に燃え残ってて、帰宅中に再発火!」……考えただけでも、本当に恐ろしいです。

実はわたしも過去に、消火OKと思ってビニール袋に入れたら、急に袋が溶け始めた!なんてことがありました。

そのときは水をたくさんかけて消火しましたが、本当に焦りましたよ。

この記事では、あなたが火事や火傷といった怖い思いを回避できるように、正しい焚き火の消火方法についてお話をしています。知るだけで大丈夫、あなたならできます。

記事の後半では消火のNG行動や、消火すべきか悩むシーンについても触れました。

- 焚き火をやってみたいけど、消火に自信がなくて怖い

- 焚き火を消そうとして上手くいかなかった経験がある

- 火を消すときに怖い思いをしたくない

このような方は、ぜひ最後までご覧ください。

それでは早速、本編をどうぞ!

安全な焚き火の消火方法3選

焚き火を安全に消火するために、まずは正しい消火方法を身につけましょう。

消火方法を間違えると、火がちゃんと消えなかったり、かえって危険な目にあったりすることも……。

最後の片付け中に火事や火傷になると、せっかくの焚き火が台無しですよね。

わたし自身も焚き火を消火するときに、火傷をしたり、危ない思いをしたり。

安全な消火方法を知ることがいかに大切なのか、身にしみて感じました。

安全な焚き火の消火方法は、以下の3つです。

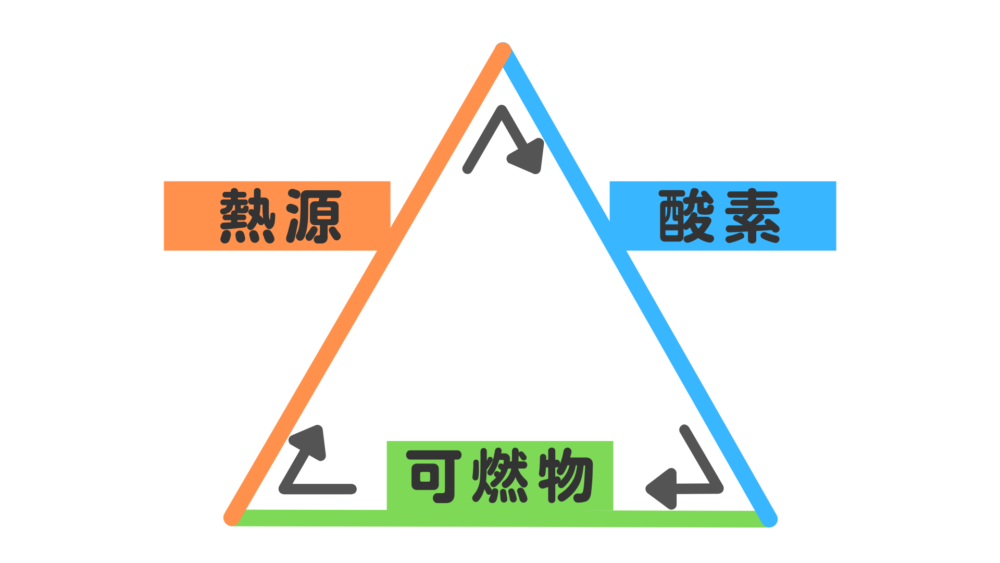

火を消火するには「燃焼の3要素」のどれかを取り除くこと。

焚き火だけではなく、バーベキューの炭や火災のときもルールは同じです。

消火方法を燃焼の3要素に置き換えると、このような感じになりますよ。

- 燃え尽きるまで待つ→可燃物の供給が止まる

- 水の中に沈める→熱源の温度を冷やす

- 消火道具を使う→酸素の供給を止める

それでは、順番に見ていきましょう!

燃え尽きるまで待つ

焚き火は薪を足さずに待っていると、自然と消火されます。

なぜなら、燃料となる薪がどんどん灰となっていき、燃やすものがなくなるから。

時間に余裕があれば、消火するまで焚き火を眺めるのも至福の時間です。

薪が全て灰になるまで、しっかり見届けるのもアリですよ。

とはいえ、消火するまで眺めているだけだと、2時間以上かかってしまうことも……。

「消えるまで眺めていたいけど、何時間も待てない!」という方は、以下の対応をしましょう。

- 炭を崩して、細かく分解する

- 炭同士を離して、広げておく

詳細は次の通りです。

炭を崩して、細かく分解する

炭は燃えていくと、表面から徐々に灰へ変わっていきます。中心部分が最後まで熱を持ち、表面から冷めていくような感じです。

炭をトングで崩してあげると、中心部分が表に出てきて冷めやすくなりますよ。

割れた分だけ表面積が増えて、灰になるペースも早くなります。

薪のままだと硬いけど、炭になると軽くなってスカスカに!トングで軽く叩くだけでパカッと簡単に割れますよ。

炭同士を離して広げる

薪や炭は、重なったり、まとまったりしている場所に熱がこもります。熱を持った炭が、お互いを保温している状態ですね。

炭を山盛りにしていると、中心部分の火はいくら待っても消えてくれません。

炭を平らにならしたり、かたまりを作らないように広げたりすると、保温力が弱まって冷めやすくなりますよ。

燃え残りを水の中に沈める

「灰になるまでなんて、のんびり待ってられないよ!」という方は、バケツに水を張り、中に炭を沈めましょう。

水の中に沈めることで、炭の熱を取りつつ、酸素も断って一気に消火する形ですね。

とはいえ、水の中に沈めても簡単には冷めません。30分ほど沈めたまま様子見するといいでしょう。

炭を水に入れるときの注意点は以下の3つ

- 金属製のバケツを使う

- 蒸気と水ハネに注意

- 炭は少しずつ沈める

それぞれ見ていきましょう。

金属製のバケツを使う

水を張るバケツは、できるだけ金属製のものを使いましょう。

プラスチックなどのバケツを使うと、炭の熱が底を溶かして穴をあけてしまうかもしれません。

穴のあいたバケツだと、中の水がどんどん流れちゃいますよね。

もし水に沈める消火をするなら、耐熱性の高いバケツを使うことをオススメします。

蒸気と水ハネに注意

炭を水に沈めるときは、水蒸気や水ハネに要注意!熱い炭を水に入れると、表面が一気に沸騰します。

熱湯がはねて手に当たったり、顔に熱い水蒸気がかかったりするかもしれません。

軍手などを着けて作業する、水の中を覗き込まない、といった対処が必要ですね。

炭は少しずつ沈める

炭は少しずつ、水の様子を確かめながら入れていきましょう。

焚き火は、「熾火」の状態で700℃以上になります。そんな熱い炭を、一気に水の中へ入れたら危ないですよね。

炭を水に沈めるときの理想は、トングで1つずつ掴んで入れていくこと。

焚き火台からザラザラ流し込む場合でも、ほんの少し入れたら様子を見て、また入れて、と繰り返すといいでしょう。

炭を水の中に入れるときは、火傷に要注意!

道具を使って消火する

燃えている炭は、酸素の供給を止めても消火できます。

わかりやすく言うと「息を止めたら苦しくなって倒れてしまう」みたいな感じですね。なんとなく伝わるでしょうか。

酸素を失って燃えきらなかった炭は「消し炭」といいます。

ライターやマッチで簡単に火がつくので、次の焚き火で火起こしに使えますよ。

炭や薪に燃やし、燃え尽きる前にその火を消して作った炭。火がつきやすいので火種として使うもの。

引用:国語辞典オンライン

薪への酸素を止めるには、消火用の道具を使うといいでしょう。

例としていくつか道具を紹介しますので、ぜひご参考にしてくださいね。

- 火消し壺

- 消しカス用袋

- アルミホイル

- 火消しスプレー

個別に紹介します!

火消し壺

火消し壺とは、フタを閉めると炭を密封できる金属製の入れ物のこと。

火消し壺の中に炭を入れてフタをし、放置しておくだけで自然に消火できます。

寝る前に残った炭を放り込んでおけば、火事を心配せずに安心して寝られますね。

かさばって場所を取るデメリットもありますが、消火した炭を捨てずにスッと持ち帰れて便利ですよ。

荷物が増えても大丈夫、という方にはオススメです!

消しカス用袋

消しカス用袋とは、近年広まり始めた消火用の袋のこと。

焚き火シートなどに使われる、熱に強い素材の布を袋状にしてあります。

使い方は簡単で、袋の中に炭を入れて口を縛り、冷めるまで放置するだけ。

消しカス用袋をレビューした記事もありますので、ぜひご覧ください。

アルミホイル

料理で大活躍のアルミホイルは、焚き火の消火にも使えます。

やり方の手順は以下の通り

- アウトドア用の厚手アルミホイルを広げる

- 火の出なくなった炭を入れて包む

- 念の為、もう一枚重ねて包み、冷めるまで放置

アルミホイルで包むことで、炭への酸素の供給をストップする、ということですね。

とはいえ、アルミホイルは消火用の道具ではないです。

「うっかり火消し壺などの道具を忘れた」「現地に着いてから灰捨て場がないことに気付いた」などの最終手段にしておきましょう。

火消しスプレー

通常の消火では使いませんが、万が一の火事に備えて、緊急用の消火道具を持っておくと安心です。

火消しスプレーとは、キッチンでの初期消火に使える小型の消火器。

消臭スプレーのようにボタンを押すと、消火液が出てくる仕組みです。

普段の消火で使うと、焚き火台が劣化してしまう可能性があります。あくまで緊急時の初期消火として使いましょうね。

やったらダメ!危険な消火方法

ここからは、結構やりがちだけど危険な「良くない消火方法」についてご紹介します。

これらの方法は過去に、推奨されていたこともあるようです。

しかし実際は、怪我や火事に繋がるような可能性もあります。

あなたもぜひ、安全のために知っておきましょうね。

焚き火台に水をかける

焚き火に水をかけると消火できそうな気もしますが、実際はNGです。

炭にちょっと水をかける程度では、温度が冷める前に蒸発してしまって消火できません。

かといって大量に水をかけると、熱い蒸気で火傷をしたり、焚き火台が変形したりと良いことナシ。

水をザバッとかけるのは簡単そうですが、危険なのでやめておきましょう。

地面に捨てる、埋める、砂や土をかける

残った炭を地面に捨てて放置する、埋める、砂や土をかけるといった消火方法は危険。火のついた炭は、この程度ではなかなか消えません。

「炭を埋めると土壌改良に良いから」という方もいますが、キャンプ場の土壌改良は利用者の役目ではないですよ。

それどころか、浅く埋めたり砂をかけるだけだと、他の利用者が踏んでしまって火傷の原因となってしまいます。

放置された炭を踏んで、子どもが足の裏を火傷したニュースもありました。

ただでさえ危ない燃えた炭が、隠されていたとなったら更に危険ですよね。

炭はしっかりと消火し、捨てたり隠したりしないで!

着火剤を足して無理やり燃やしきる

「熾火になって火力が下がってきたから、着火剤を足して一気に燃やしきろう」

このように考える方もいますが、焚き火の中に着火剤を追加するのはとても危ないです。

着火剤はとても燃えやすく、火に近づけると一気に燃え上がります。

着火剤を持っていた手を火傷したり、入れ物ごと発火して火事になったりと、大変なことになるかも。

特にジェルタイプの着火剤は、チューブまで火が回ったら燃え広がって大惨事になってしまいます!

着火剤は火起こしするためのもの。正しく使いましょうね。

炭が冷めたら適切に処分しよう

炭が消火できたら、処分する前に改めて温度をチェックしましょう。

- トングで割ってみる

- 息を吹きかけてみる

- 手をゆっくり近づけてみる

冷めていることが確認できたら、処分してもOK!

炭の処分方法は、「灰捨て場」の有無で決まります。

キャンプ場に灰捨て場があれば、捨てて帰ってOK。もし灰捨て場がない場合は、自宅に持ち帰って燃えるゴミで処分しましょう。

間違っても、その場に捨てて帰るのはダメですよ。

炭の処分については、「炭の処分方法を紹介」の記事で詳しく話しています。

興味がある方は、ぜひどうぞ!

よくある消火の悩み

焚き火を消火するタイミングについて、よく話題にあがります。

個人的な考えも含みますが、いくつかご紹介しますね。

焚き火から離れるときは、毎回消火しないといけないの?

一人で焚き火中に、トイレや炊事、買い物などで離れたくなることもあるでしょう。

その度に焚き火を消火するべきか、悩みますよね。

わたしの考えとしては、「キャンプ場内で、5分前後帰ってこれるなら、安全対策をして離れてもOK」と基準を作りました。

もちろん、風の強さや周りの状況に応じて、ですけどね。

焚き火から離れるときの安全対策や基準については、「ソロ焚き火のトイレ離席」の記事で紹介しています。

こちらの記事も、ぜひお読みください。

翌朝に焚き火をする場合でも、寝るときは消火する?

「明日も朝焚き火するんだけど、もう一回火起こしするの面倒くさい。」

寝ているときも焚き火をつけっぱなしにすれば、翌朝すぐに暖まれますよね。気持ちはよくわかります。

しかし残念ですが、就寝時は必ず焚き火を消火しましょう。

例えば、もしも寝ているときに火を消していなかったら、次の場合はどうなるでしょうか。

- 夜中に強い風が吹いて火の粉が飛んでいった

- 誰かが横切ったときに焚き火台につまづいて転んだ

- ゴミが飛んできて焚き火台の中に入った

寝袋に入って寝ているとすぐに動けず、目の前で火事になったら本当に危険です。寝ているときに焚き火を放置すると、他にもさまざまな問題が起こるかもしれません。

詳しくは「寝る前に焚き火を片付ける理由」の記事でお話していますので、ぜひ参考にしてください。

ちなみに、火消し壺や消しカス用袋を使って消火すると、消し炭を作れます。消し炭はライターやマッチで簡単に火がつくので、翌朝も焚き火をしたい人にピッタリですよ!

まとめ|正しい消火方法をマスターしよう

この記事では焚き火を楽しく終わるための、安全な消火方法についてご紹介しました。

- 焚き火の消火は「燃料」「熱」「酸素」のどれかを止める

- 正しいと勘違いしがちな「危険な消火方法」に要注意

- 焚き火から長時間離れるときは消火、短時間でも対策を

焚き火は始めるよりも、終わらせる方が気を使いますよね。

「火はしっかり消えてる?」「触っても大丈夫かな。」「ゴミ袋に入れて燃えだしたりしない?」と、実は火起こしよりも消火にヒヤヒヤする人が多いのではないでしょうか。

あなたもぜひこの記事を参考にして、一歩ずつ「安全な焚き火」を目指していきましょう!

それでは、また!