如何看待某病人为获取「易性症」诊断证明而欺骗医生?

40 个回答

据了解,国内为数不多的几家医院可以并愿意进行性别转换手术,但多数要求受术者提供自己患有“易性症”的诊断证明。这也就出现了本问题中所述事件的来由。

我们首先得了解“易性症”是怎样一种疾病。

在icd10(国际疾病诊断分类)和ccmd3(中国精神疾病诊断标准与分类)里,易性症的诊断标准基本一致,是这样的:

62.11易性症[F64.0性别改变症]

对自身性别的认定与解剖生理上的性别特征呈逆反心理,持续存在厌恶和改变本身性别的解剖心理特征以达到转换性别的强烈愿望,并要求变换为异性的解剖生理特征(如使用手术或异性激素),其性爱倾向为纯粹同性恋。已排除其他精神疾病所致的类似表现,无生殖器解剖生理畸变与内分泌异常。

[诊断标准]

1 期望成为异性被别人接受,常希望通过外科手术或激素治疗使自己的躯体尽可能与自己所偏爱的性别一致;

2 转换性别的认同至少已持续2年;

3 不是其他精神障碍(如精神分裂症)的症状,或与染色体异常有关的症状。

诊断标准里,这三条(强烈渴望变性、持续至少2年、不是其他精神疾病的继发症状)缺一不可。问题中的男子前两项应该都符合,唯有第三项看似是“作伪”,未真实回答心理测评中自己的情绪状况相关问题,因此被医生愤怒抨击。

可是诊断标准的第3条,“不是其他精神障碍(如精神分裂症)的症状,或与染色体异常有关的症状”,医生该如何把握,本来就值得商榷。

目前看来,国内精神科医生把这条等同为“如存在其他精神心理障碍症状,则优先诊断其他;唯有认知、情绪状态都非常良好的情况,方可考虑诊断易性症”。

可是国外大量研究显示,易性症患者由于自身性别认同心理与外界的显著不同,常易导致对自我的强烈怀疑、羞耻,与家人等矛盾冲突,被他人歧视、排斥,感到万分苦恼、痛苦。易性症患者伴有情绪障碍是极其常见的。

医生如果真的是以科学求实的态度对待诊断,则并非要求其他一切精神症状均不允许存在,最主要需要辨析的是患者到底是由于幻觉妄想、情绪障碍、染色体异常等导致的异性取向;还是异性取向继发的情绪行为异常。

事实上,由于国内对异性症人群的不理解、排斥、歧视甚至敌视,易性症患者、变性人常常处于舆论的弱势位置;反对孩子变性的家长、裹挟着唯恐天下不乱一心要搞个大新闻的媒体,和听风便是雨的大众,却常常处于较为强势的位置。医生为了不惹祸上身,权衡之下,所以尽量充分利用诊断标准中的模糊地带,找各种借口避免诊断“易性症”。

但是,当医生为了躲避患者家属和大众的压力,用一种非科学的态度,“巧妙”逃避专业责任的时候;病人也学会了“见招拆招”,用“更巧妙”的手段,来维护自己的本来权利。最后,医生只好高挂免战牌,明言自己“绝不诊断”某种疾病。同为医生的我,知道这并不可笑,只是非常无奈。

而且,需要指出的是,由于icd10和ccmd3均为20多年前出版,在现代医学尤其是脑科学如此日新月异发展的今天,早已显得陈旧不堪错漏百出。因此许多精神医学工作者进行临床工作或科学研究时,均更偏向于采用近年出版的dsm5(美国精神障碍诊断分类)。

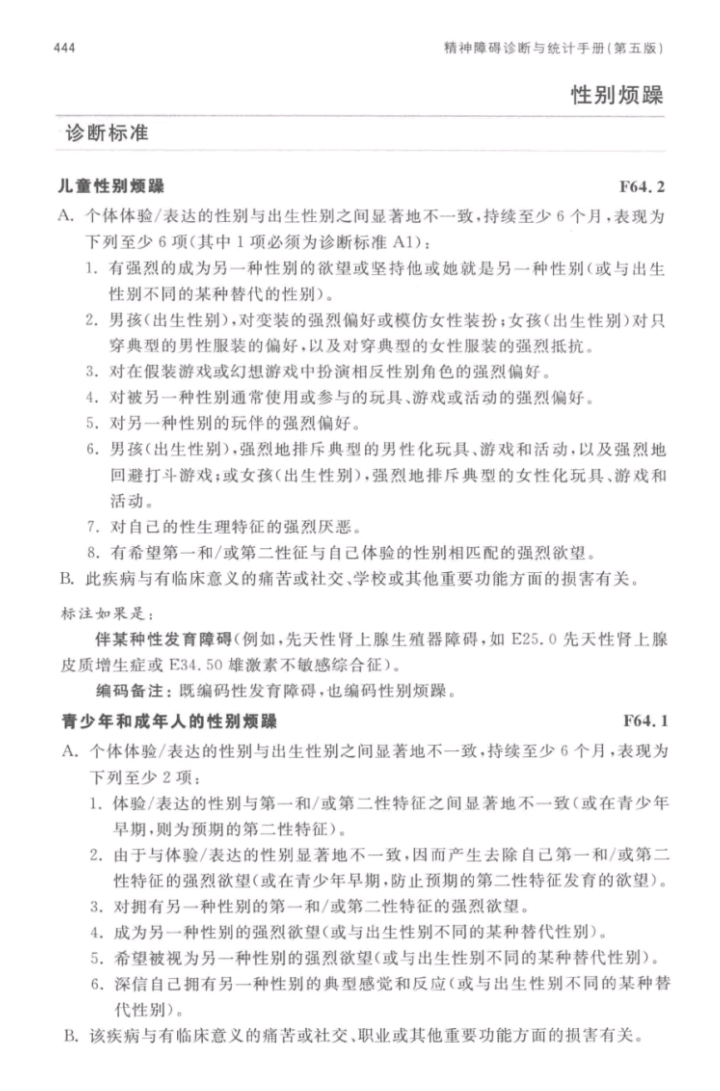

在dsm5中,易性症已被性别烦躁(gender dysphoria)取代。诊断标准如下:

与ccmd3、icd10不同,dsm5对性别烦躁的诊断标准,仅强调个体心理性别与生理性别的显著差别及改变性别的强烈欲望。另外,与国内的诊断思路恰恰相反,该诊断标准特意指出性别烦躁与主观痛苦体验、功能损害是紧密相联的。

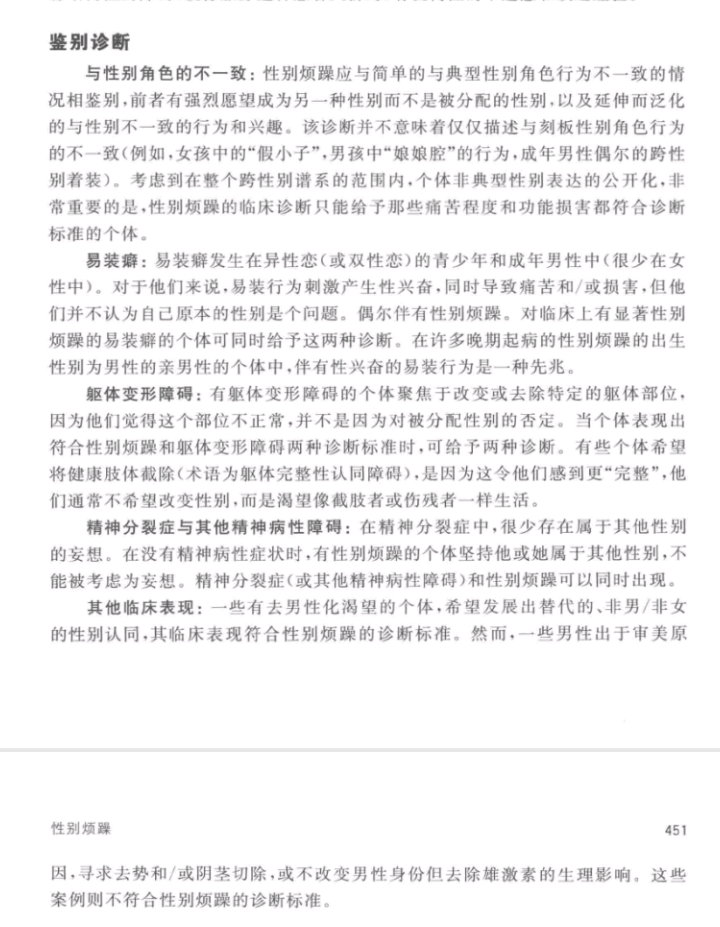

在dsm5对性别烦躁的鉴别诊断中,也可发现“情绪障碍”、“焦虑障碍”是并不在列的。

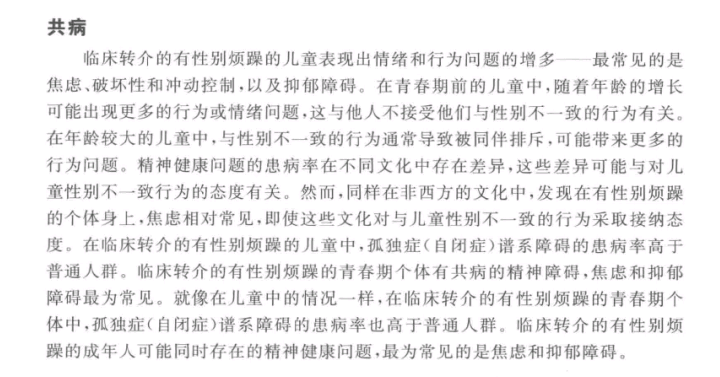

共病这一段中,再三强调自闭、抑郁、焦虑障碍是性别烦躁常见的共病。是“共病”,而非排他性诊断类型!

最后补充一句:事实上,在国内医患关系如此紧张的今天,像田主任这样的医生,能够敢于给病人开具“易性症”诊断,即使是战战兢兢、再三审慎,也已经非常非常有勇气,非常非常愿意为病人考虑而甘冒风险和责任,非常非常了不起的了!扪心自问,我也常常并不能够完全不考虑社会及舆论压力,仅凭“科学客观”做出诊断。

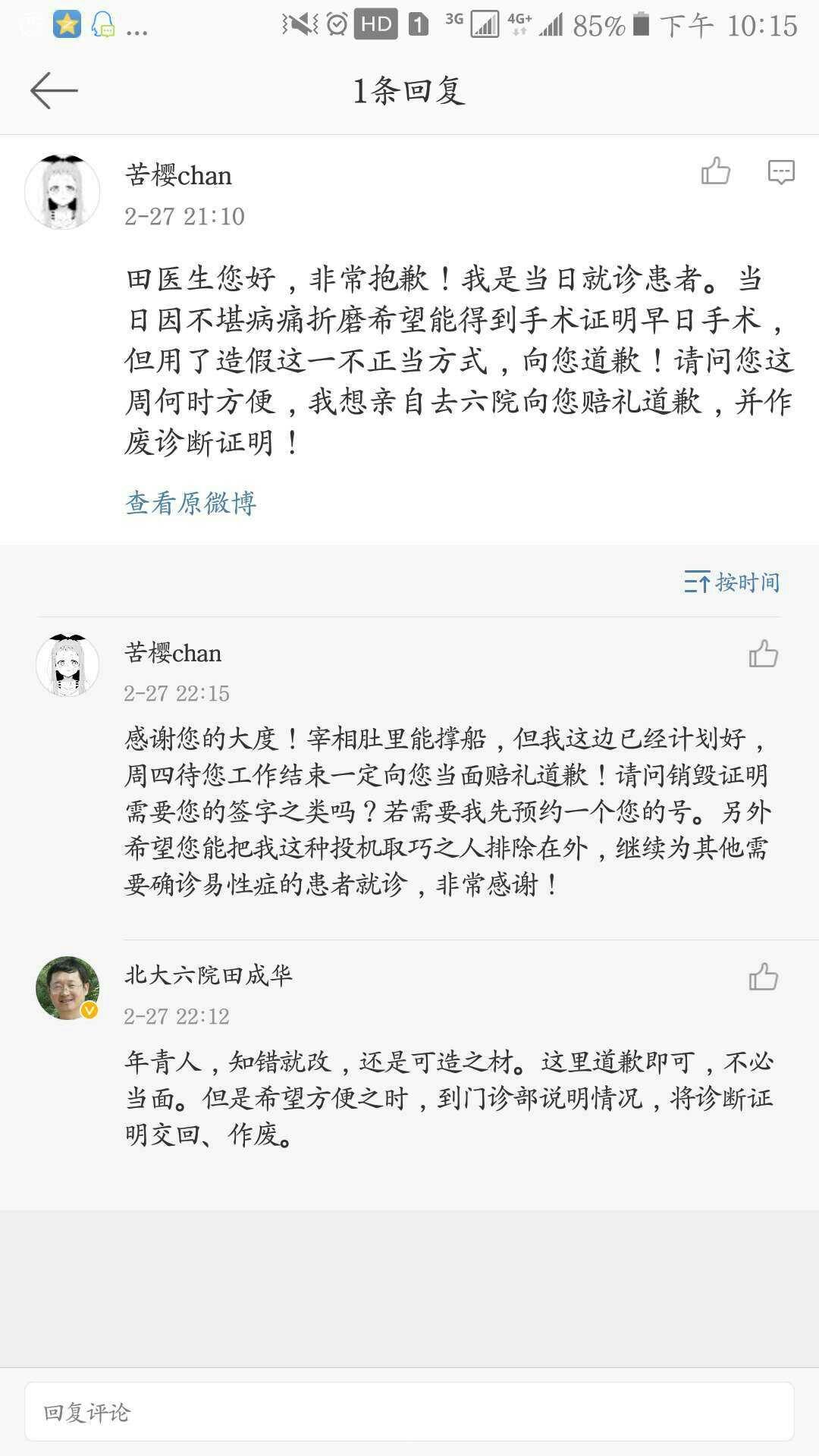

作为北大内部医疗人员,可以告诉小姐姐们,田老师本人之前已经通过某个渠道看过这篇文章了。田老师表示,诊疗当天一直感到有异常,客观指标和既往诊疗经验对不上,但出于善意的角度还是相信了小姐姐,以后不会再让类似的事出现了。

首先要感谢小姐姐把这件事说出来,这件事出现以后,未来对检查时身份核实的严格度肯定会升级。小姐姐这件事本身可能影响不太大,但是小姐姐这么做能成功还是说明检查时身份核实不严,虽然这些检查只是一些辅助指标,但如果有可能自杀或危及他人安全的重性精神病患者也这么做,干扰医生判断,就不好了,在这里要代替北大感谢小姐姐帮助我们自查。

之后来解释一下双相情感障碍未稳定之前为什么不能开出证明。

首先,双相情感障碍与性别认同,在精神病理学上是两个轴。

双相情感障碍是一个精神障碍。

而性别认同,不论某些老专家怎么认为,现在国际上公认不是任何精神障碍。但是,为了帮助小姐姐们完成性别重置术,还是必须要给出一个鉴定证明,以证明确有必要。故而还在利用ICD-10标准中保留的条目来给出鉴定。

双相情感障碍与性别认同互相之间没有因果关系。(当然有些研究认为某些性别认同相关的大脑发育因素同时也与双相、ADHD相关,所以相互伴发的几率高)。但是双相情感障碍还是会产生两方面影响。

第一,双相情感障碍躁狂相中典型的思维加快、言语夸大,会干扰医生对于性别认同问题的判断,双相情感障碍抑郁相也会使医生不好评估性别认同问题的类型以及给小姐姐们造成的痛苦程度。

第二,雌性激素补充治疗(吃糖戒色),本身是加重抑郁的危险因素。

性别重置术通常也是手术时间长达半天的复杂手术,需要考虑麻醉、术后长期休息恢复、双相用药和手术冲突的问题,作为一个非紧急、可择期的手术,不建议躁狂、轻躁狂、重度抑郁发作期间进行手术。

加上小姐姐们都了解国内的医疗环境现状、文化持续保守化、以及对弱势群体的社会支持保障程度。所以,出于医疗态度的谨慎和对各方面安全的考虑,大多数会进行性别认同鉴定的老师,也会要求双相情感障碍治疗稳定后再进行性别认同的鉴定。

刚好患上双相情感障碍的小姐姐们受苦了,需要承受性别认同和双相情感障碍的双份痛苦。不过需要指出的是,或许双相情感障碍和性别认同可以相互加重,但是国际国内各个大型多中心研究的结论都是双相情感障碍与遗传因素高度相关。

没有精神科临床经验的一般人们,容易把抑郁发作、躁狂发作与某件特定的事联系起来。这不仅是小姐姐们的问题,小姐姐们的观点是可以理解的,而真正观点离谱的人很多,有些患者甚至坚持认为发作的原因就是失恋、还有患者家属认定发作的原因就是孩子考试没考好,并且以此为由不依从医生的诊疗。

但是双相情感障碍以及某些类型的抑郁障碍,其发作通常是内源性的,也就是说神经系统本身的特征导致了发作,外界环境是次要因素。

我个人认为,本着能减轻一个痛苦就先减轻一个痛苦的基本原则,理应帮助患有双相情感障碍的这部分小姐姐们在治疗双相的同时也积极改变性别认同与生理特征不一致的现状,这是理所应当的,但可惜道理不能等于现实。

在某些地区或许可以依靠社会照顾体系来解决,但是由于国内目前通常还无法调动出足够全面的社会支持,还是请各位小姐姐先坚持双相的治疗。

首先声明,根据当事人发布的信息,田医生已经在院内会议上提出让更多的医生有资格诊断,但在新流程确定之前不会出诊,新流程确定后不清楚是否出诊,在此感谢田医生。

如果站在绝对客观的角度说话,为开具证明而伪造诊断结果,找人替自己诊断,那么这是不正确,甚至是缺德的。

但我们在中国啊。

不得不承认,中国在女权和性少数上落了欧美不止一拍,谷歌开放注册性别多达几十种,然而别说官方认证的性别,就算是三四线城市普通人的认知中,恐怕都没有性别焦虑这个概念,在更多人的脑中如果提及性别焦虑他们的第一印象恐怕不是这个人被装错了身子而是“卧槽人妖好恶心”。

不用反驳。

我身边全都是例子。

当然我没有替当事人洗地的意思,错了就是错了,我们要预防更多的错误出现的最佳手段就是彻底摧毁错误生长的温床,追根溯源。

为什么当事人对检查结果造假——因为不能被发现双相严重。

为什么不能被发现双相严重——因为会开不了证明。

为什么双相严重会开不了证明——卫生部规定。

但各位,当事人的双相就是因为性别焦虑啊。

也就是说,没法治疗性别焦虑,双相就很难根除,但有双相就没法开证明,没法开证明就没法做手术,没法做手术双相就没法根除——这就是一个死循环。

然而做出这种规定的原因就是国内性别焦虑群体的诊断和治疗才刚起步。

很不幸,当事人就是第一批吃了螃蟹的人。

而人们夺了她们的锅,熄了她们的火后,还要对不得不吃了生螃蟹而闹肚子的人讽刺两句:

“我早就说过这螃蟹是不可吃的。”

虽然我个人和父上也在尽我们所能地帮助有性别认同障碍的孩子,

也知道很多时候,一个人的经历是复杂的,故事是复杂的,

状态也是复杂的。

不论是哪一科的患者,都是要分开对待的。换句话说,

建个类都得加 private,搞个变量都得加 new。

但是正因为这样,我们才必须要坚持科学的诊断,

还有正规的流程,更重要的是患者的配合。

其实站在我的角度,这个事情我早就想说了。。。

不过现在既然事情已经解决,何况没有什么恶意,

我也理解那种迫切,

就只说一件在心底会觉得一丢丢奇妙的事情吧。

在好多MtF口中,会有“刷证”“掉落证明”这样的叫法。

我知道,不少孩子觉得诊断的过程本身可能会很沉重,

便用如此的叫法,做一个心理上的缓冲,这无可厚非。

——但,如果有些人把诊断的过程当作游戏打怪升级,

医生是BOSS,诊断是掉落的物品和道具的话。。。

这算是把诊疗当做什么了?把医生当做什么了?

都把诊断的应答流程化了,什么都会搞套路了,

再加上按照美帝的标准,性别不安诊断还是会依靠自述,

那这个忽悠来的诊断,和雇枪手考个驾照有什么区别呢。

性别不安/易性症的诊断,除了那些临床评价量表之外,

主要是需要听取患者对于自己的看法,连同精神状态,

让医生做出最佳判断的过程。哪怕是没有拿到诊断,

也是出于对患者的生理/心理考量,最后还是为了妳好的。

抑郁/双相情感障碍/焦虑/强迫症,

它们和性别焦虑如何相互作用,是否会有不良的叠加,

这些都是需要医生判断的事情,为此,自述便非常重要。

我非常推荐各位大佬把挂号/诊断的大体流程讲一讲,

毕竟有不少人真的是会有医院恐惧症的嘛w

更何况,面对真正的自己,或者说确定自己要做什么,

也不是一件轻松的事儿——

不过。。。自述至少请对着医生说实话吧。

这个时候都不说,那打算什么时候说呢?

至于说量表造假什么的,如果真想造假,

MMPI/SCL90里的检验也是可以绕过去的。

可是为了大家好,为了妳好,说实话吧。

对医生诚实就是对自己诚实,这很重要,不要违背底线哦。

遵医嘱,说实话。

还有哈,我好想对下面这位说——

How(怎么) old(老) are(是) you(您)?

看见mmpi我就想说mmp!去过省市国家三级医院,做了三次量表。不得不吐槽mmpi了。

mmpi究竟是不是合适ts的诊断?里面的题目确实有很明显的不妥之处,但是你却明知道这么回答的后果。

比如

喜不喜欢机械?

喜不喜欢洋娃娃?

喜不喜欢同性?

是不是想当护士?

这问题说真的能诊断跨性别么?

劳资就是喜欢机械,可以说是非常喜欢,我对机械之美喜欢的不得了。惊叹与差速器的设计,感觉丰田的ecvt是人类灵魂的精华,感觉热泵是除了马桶以外人类最伟大的发明,我会去追38,yyp,曾颖卓,李老鼠,堂主的汽车视频,回去关注spacex的发射,喜欢驾驶手动挡体验人与机械最直接的沟通,喜欢各种驾驶技术的探究与学习……

嗯,然后你告诉我这不是女人该有的状态你这是男人才做的事。

至于洋娃娃就更可笑了,劳资三十多了不是小孩子了,我更喜欢遥控车,我小时候背着家长存很久的钱买遥控车,长大了拿一月工资买大疆无人机,很好,这很不女孩子。

喜欢同性就更操蛋了,性倾向和性取向挂钩来诊断跨性别?我老婆是跨性别,你来告诉我我们是同性还是异性?说真的连我自己都不知道答案是什么,我最后给自己归集的答案是喜欢一个人不分性别,无论老婆以后做男女还是选择手术与不手术我都会喜欢,超越了性别的爱。

当护士?你当我玩cosplay

说真的这些题目真的能用来甄别跨性别么?

别管你怎么想,起码在mmpi量表里能体现出来。

那么问题来了,这么明显性别倾向的题目你要怎么回答?

我因为做过国家省市三次mmpi,我尝试过不同的回答,确实对赋分有影响,第一次回答严格按照我内心的状态回答出来的也是mf高,最后一次做是术前,说真的,我不得不按照量表设计去回答,当然结果更高,最后结果是一百多。

我只能说量表和时代脱钩了,我认为要更多的参考医生的判断,那么问题来了,不靠谱的医生比量表还可怕,劳资遇到的对跨不友好的医生我恨不得上去胖揍一顿

额最后说一下量表过时和找人替答是两码事,量表过时可以和医生反应,看看能不能优化,当然这种改变可能性太小,不过还是可以向医生表明一下态度的。