- 「どうして自分は上手に片づけられないんだろう」

- 「もっとキレイに収納できるようになりたい」

収納上手な部屋に憧れていても、自分にはできないと思い込んでいませんか?

実は「片づけ」が小学校の家庭科に組み込まれたのは、最近の話。

30代以上の世代は親に教えてもらったか、あるいは自分で身につけてきたかのどちらかで、そもそも片づけ方を知らないのです。

ですから落ち込む必要はありません。

片づけのコツがわかれば、誰でも収納上手になれる可能性はあります。

そこで今回は、収納上手な部屋をめざしている人のために片づけができるようになる基本のステップを紹介します。

目次

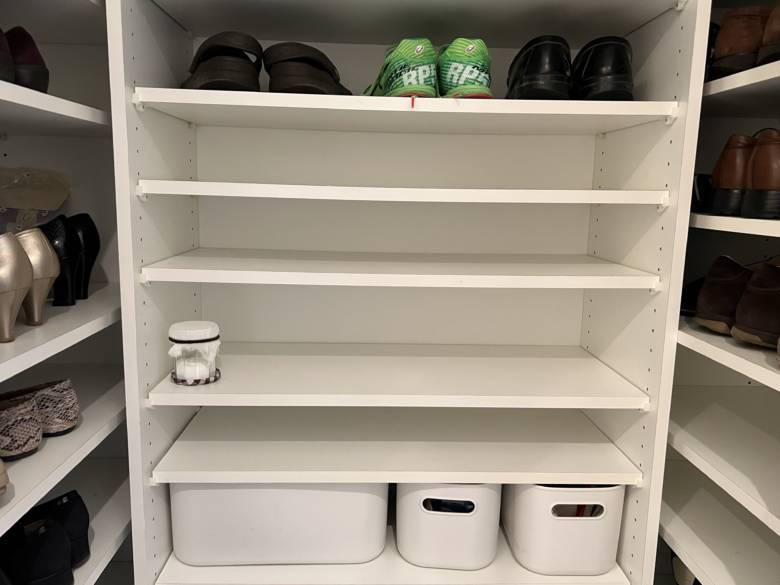

収納上手な部屋には「余白」がある

「収納上手」と聞くと、引き出しや棚に美しく収納用品が並べられ、パズルのようにモノがピッタリ収納されていることだと思っていませんか?

しかし持っているモノをすべてパズルのようにピッタリと当てはめているのは、収納上手とはいえません。

なぜならば収納には余白が必要だからです。

余白がないと、出し入れがしにくかったりリバウンドしたりしてしまいます。

ほかのモノも、スペースにムダなく収納ができて「シンデレラフィットしていて上手だな」と感じるかもしれませんが、実は別の一面もあるのです。

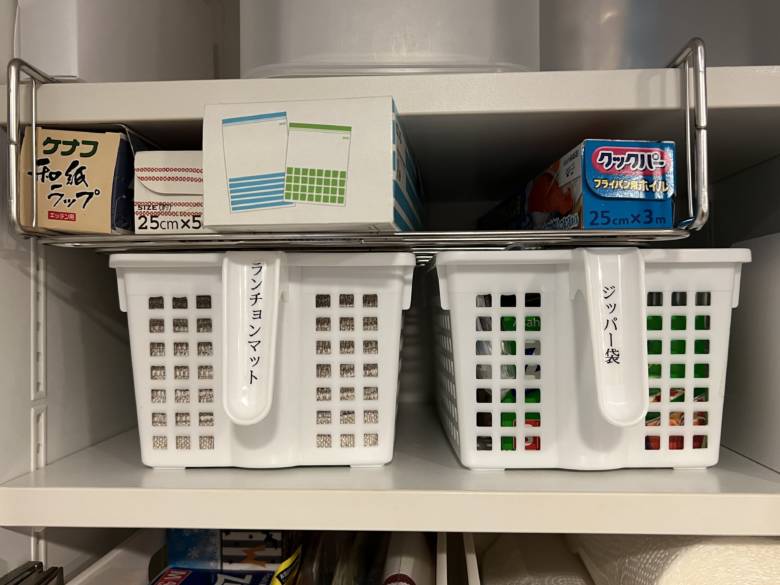

シンデレラフィットとは?

シンデレラがガラスの靴をジャストサイズで履けたように、用途の異なるモノの組み合わせがピッタリのサイズだったことを意味します。

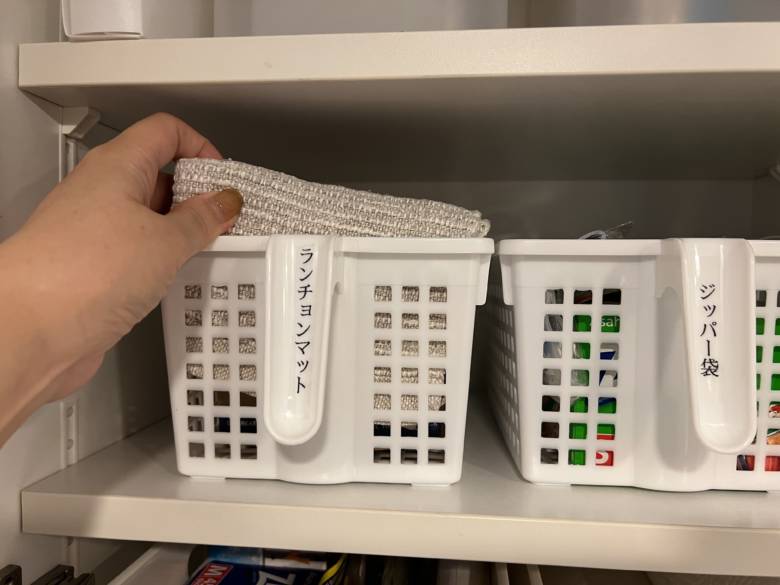

ただ紹介した写真の例ではあまりにピッタリしすぎているため、持ち手付き収納ケースを真っ直ぐ引き出さないとラックにぶつかってしまいます。

しかし上のラックをなくしてしまえば、収納ケースを真っ直ぐ引き出すといった気遣いは必要ありません。

余白があれば、面倒なときに収納ケースを引くことで、直接モノを出し入れすることもできます。

このように、収納上手な部屋には必ずといっていいほど余白が見られます。

収納上手になるためには「余白」を大事にしましょう。

収納上手な部屋といわれる3つのステップ

家を片づけるときは「収納上手といわれたい」「子どもの友達を家に呼べるようになりたい」といった目標があると一歩を踏み出しやすくなります。

では収納上手な部屋にするために、どのようなことをすればいいのでしょうか?

ここでは、片づけるときに必須の3つのステップを解説します。

①本当に必要なモノだけを残している

収納上手な部屋には、本当に必要なモノだけが収納されています。

「なんとなく買ったモノ」「試供品」「もう使っていないモノ」などは収納していても使わないため、早めに見切りをつけましょう。

たとえば写真のように、家にあるタオルを広げてみてください。

「いつか使うかも」「まだ使える」と思って残しておいたタオルが、数多く見つかった人もいるのではないでしょうか。

自分にとって何が必要なのかを知ることが、収納上手になるための最初のステップです。

②適した場所を定位置にしている

収納上手な部屋は、モノの定位置を決めています。

実は人は一度ここに収納するのが適切だと思い込んでしまうと、現状維持バイアスが働きます。

固定観念を捨てられず、生活動線上でなくても「モノの居場所」に認定してしまうことも。

そのためモノに対して適切な場所を選ぶと、「出しにくい」という理由での収納しっぱなしを避けられるでしょう。

つまり収納上手な人は、思い込みを捨てて「モノにとっての適切な場所」を見つけるのが上手なのです。

③収納方法を決めてからアイテムを買う

収納上手な部屋にするには、方法を決めてからアイテムを買います。

よくあるのが「片づけを始める前に収納アイテムを買ってしまう」こと。

実は片づけを始めて、収納アイテムが余ってしまうパターンがよくあります。

たとえばクローゼット収納を見直す際、先にハンガーを購入していませんか?

上手な収納というのは、数多くの洋服をクローゼット内に詰めて収めることではなく「出し入れしやすい環境にする」こと。

しかしハンガーを買い足してからクローゼットの整理を始めると、手持ちの洋服をハンガーにかけるだけで片づけた気分になってしまいます。

これでは、ぎゅうぎゅう詰めのクローゼットを何とかしたいという問題を解決できません。

つまり「整理が最初、収納アイテムの購入は最後」と覚えておくと良いでしょう。

収納上手な部屋にする5つのコツ

収納上手になるための3つのステップのほかにも、片づけやすい部屋にするコツはあります。

本当の意味での収納上手になるためには、どんなことをすればいいのでしょうか?

ここでは、収納上手な部屋にできるコツを5つ挙げます。

①使用頻度で分ける

モノを見直して収納するときは、使用頻度で分けます。

- 毎日使うモノ=1軍

- ときどき使うモノ=2軍

また用途が同じモノでも、同じ頻度で使うわけではありません。

よく使うモノを出し入れするときに邪魔にならないよう、使用頻度によって収納場所を分けましょう。

たとえばキッチンツールの場合、よく使うスプーンはコンロ上に吊るしています。(1軍ツール)

手の届く範囲に吊るすことで、使いたいときにサッと手に取れます。

一方でオレンジ色のシリコンスプーンは、1軍アイテムを他の料理で使用している際に使います。(2軍)

同じ用途ですが使用頻度が低いため、仮に2軍アイテムをコンロ上に吊るしておけば油ハネやホコリが気になるでしょう。

このように、同じモノでも同じ場所にする必要はありません。

②戻しやすさを優先する

モノを見直して収納するときは、戻しやすさを優先しましょう。

ややこしい場所に収納されていると、戻すのが面倒になり散らかる原因となります。

たとえばハサミなど、細々とした文房具がこれに該当します。

もしハサミの定位置が扉や引き出しを開けなければ収納できない場所や別の部屋に移動しなければならない場所だとしたら、戻すのが面倒になってしまうのも無理はありません。

したがって、もしハサミをテーブルの上に放置することが多いなら、その近くを定位置にすると戻しやすいでしょう。

戻すときの動きをイメージして、モノの定位置を設定してみてください。

③モノを増やさない

収納上手になるには、モノを増やさないことが大切です。

モノが多ければ管理しにくく、どこに何があるのか把握できなくなってしまいます。

そのためモノを購入したくなったら「1つ買ったら1つ手放す」「買う前に何を手放せるか考える」と意識すると良いでしょう。

すると買い物に対する考え方が変わり、衝動買いや妥協買いがなくなります。

④使う人の目線で収納する

モノを見直して収納するときは、使う人の目線を意識すると良いでしょう。

たとえば幼い子がいる家庭の場合、子どもの目線で収納位置を考えてみてください。

玄関の靴箱であれば小さいお子さんは下段に、背の高い人は上段にと収納場所を工夫するのもおすすめです。

このように右利きなら右側に、左利きなら左側にモノを収納することも使う人の目線に立っているといえます。

使う人の目線に立ち、どこなら出し入れしやすいかを考えて収納場所を考えましょう。

⑤使いやすい収納アイテムを選ぶ

モノを見直して収納するときは、使いやすいアイテムを選ぶと良いでしょう。

アイテムを厳選すると、収納上手への道がさらに一歩近づきます。

どんな収納アイテムを選んだらいいのか迷ったときは、以下のことを意識してみてください。

1つだけ購入して使用感を確認し、使いやすいと思えたら買い足していく方法もおすすめです。

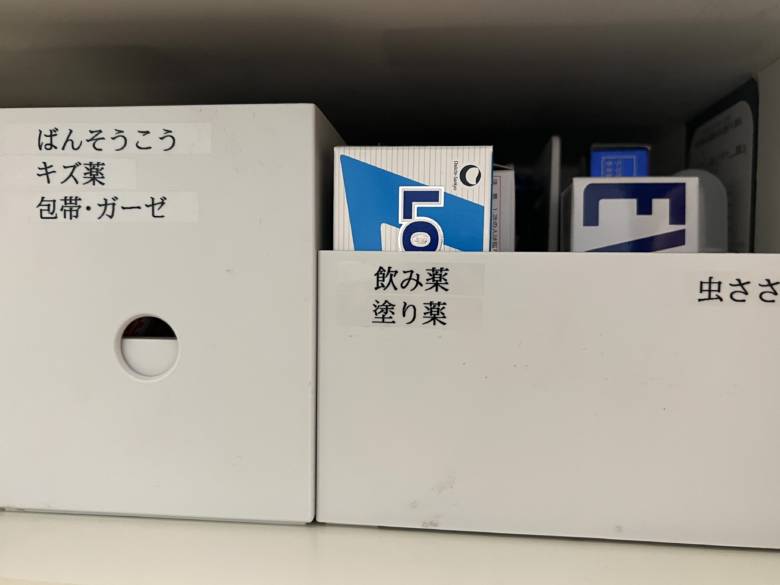

片づけはスモールステップから始める

片づけは、スモールステップから始めると失敗しにくいのでおすすめです。

部屋全体の片づけを始めると、どうしても大型の収納スペースに目が行きがちになります。

しかし本棚やクローゼットは、誘惑などが多く片づけを挫折しやすい場所です。

気がついた順番で片づけていくと、気づいたら休んでいる自分を責めてしまいモチベーションがなくなる人は多いでしょう。

そこで片づける場合は、小さな場所・小さなモノから始めると習慣化しやすくなります。

よってバッグの中身や薬箱・食材など全部出しやすい箇所、使用期限があって処分するかどうかの判断がすぐできるモノといったスモールステップから始めるのがおすすめです。

時間のかからない場所から取り組んでいき、「片づけができた」自分を褒めて自信をつけていくことが大切です。

モノを見直して収納上手な部屋をめざそう

収納上手とは、モノの整理をきちんとできる人のことです。

しかし収納上手な部屋は、決してパズルのようにモノを当てはめればいいわけではありません。

着目するべきは「スペースの余白」で、片づけアイテムも厳選する必要があります。

今回紹介したポイントはどれも片づけの基本なので、ぜひこれを機にモノを見直し、収納上手な部屋に変えてみてください。