日本はデフレ脱却の「チャンス」、物価·賃金上昇で-経済財政白書

氏兼敬子-

日銀と緊密に連携し、マクロ環境注視した経済運営の必要性に言及

-

デフレ脱却宣言が視野に入れば、金融政策正常化を後押しの可能性も

内閣府は29日、2023年度の年次経済財政報告(経済財政白書)を公表した。物価や賃金が上昇傾向にある現状を四半世紀にわたったデフレから脱却する好機と捉え、日本銀行と連携し、経済運営に取り組む方針を示した。

白書は「動き始めた物価と賃金」を副題に掲げ、「こうした物価上昇を契機として、消費者の物価上昇予想が高まり、ゼロに張り付いてきた価格が動き始めることで、デフレ脱却に向けたチャンスが訪れていることを見逃してはならない」と明記した。

成長期待を高めることでデフレ脱却に確実につなげるため、「日本銀行と緊密に連携し、物価に加え、賃金や企業収益といった分配面も含め、 マクロ経済環境をよく注視しながら経済運営」に当たる必要性にも言及した。

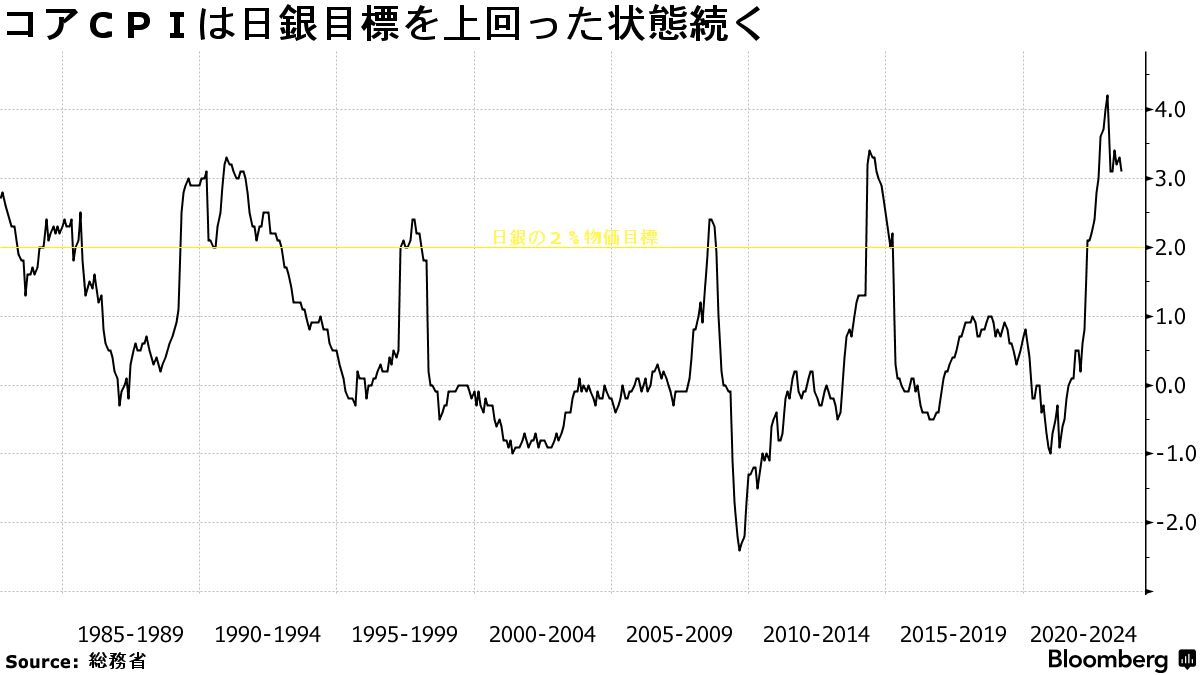

日本の物価上昇圧力は欧米と比べて弱く、「デフレ脱却に向けて十分とはいえない状況にある」としていた昨年の白書から一歩踏み込む内容となった。今年の春闘は約30年ぶりの高い水準の賃上げが実現し、消費者物価は日銀が掲げる2%の物価目標を上回る3%台の高水準が続いている。政府によるデフレ脱却宣言が視野に入れば、日銀による金融政策の正常化を後押しする可能性がある。

第一生命経済研究所の熊野英生首席エコノミストは、来期の賃上げ状況がはっきりする「来年4月以降には政府がデフレ脱却宣言をできる環境が整う」と指摘。賃金上昇を伴う形で2%物価目標が持続的・安定的に実現され、「出口が展望できるのではないか」との見方を示した。

政府・日銀は13年に合意した共同声明で、デフレからの早期脱却と持続的な経済成長の実現に向けた政策連携の強化で合意。日銀の物価目標も明記された。政府がデフレ脱却を宣言すれば、声明見直しについても市場で観測が高まるかもしれない。日銀の植田和男総裁は4月の岸田文雄首相との会合後に、共同声明について「考え方は適切であって、直ちに見直す必要はないという点で一致した」と述べていた。

政府は01年3月の月例経済報告に緩やかなデフレにあるとの見方を示した。13年12月にデフレの文言が削除され、デフレ状況にないとの認識が示されたものの、脱却したとの評価には至っていない。

白書は、現時点ではデフレ脱却の定義である「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みはないという状況には至っていないと考えられる」と明記。その上で、「今後、サービス物価などを中心に、 労務費の価格転嫁等を通じて賃金上昇が幅広い品目の価格に波及し、弱まっていた物価上昇と賃金上昇の好循環を回復していくことが課題である」と指摘した。

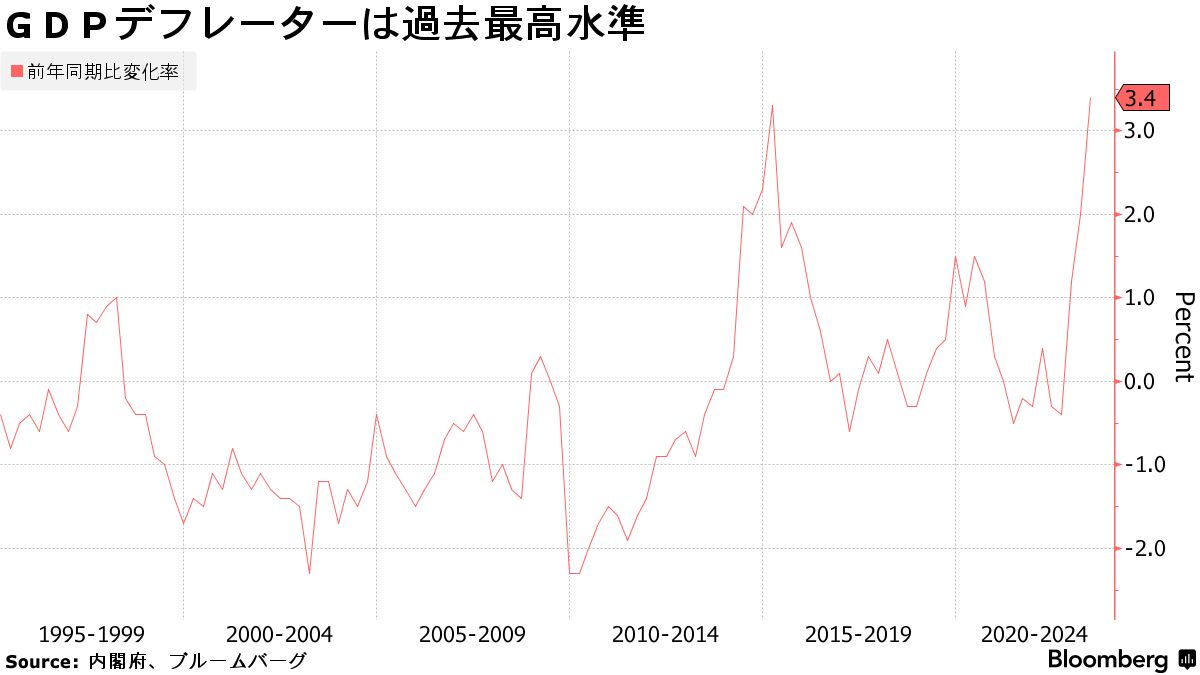

政府はデフレ脱却を判断するためには消費者物価やGDPデフレーター、需給ギャップ、ユニット・レーバー・コスト(単位当たりの労働費用)などさまざまな指標をみる必要があるとしている。これらの指標は足元で改善ないしは上昇している。