製造コスト上昇、リードタイムは5分の1に

国内回帰によって、製造コストは上昇すると見られるが、生産から店頭に並ぶまでの期間は5~6日程度で対応できるようになり、中国生産に比べてその期間が約5分の1にまで短縮できるという。ただ、リスク分散の観点から全量を国内生産に戻すことはせず、国内と中国での「ブリッジ生産」は続ける。

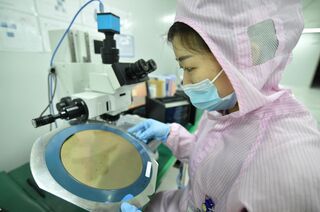

日立ジョンソンコントロールズ空調社、栃木事業所のエアコンの生産ライン(写真:井上久男)

日立ジョンソンコントロールズ空調社、栃木事業所のエアコンの生産ライン(写真:井上久男)「メーカーにとって短納期という実力は、コスト競争力を上回る。寿司屋ではカウンターで、トロ、イカ、ブリ・・・と注文すればそれに即応してくれる。そうしたものづくりが理想である」。こうしたフレーズは、トヨタ生産方式(TPS)の原点を知る人ほど唱える。

納期を遵守、あるいは早めることで、価格を含めて商売上も大きな交渉優位点となるからだ。

日立は国内回帰に加え、エアコン内部を自動的にクリーニングする「凍結洗浄」などの商品力を強化することで、家庭用エアコンで国内シェア首位とされるダイキン工業を追い上げている。

そのダイキンも8月2日、茨城県つくばみらい市に空調機の新生産拠点を設立することを決めたと発表。投資額は約200億円で、27〜28年にかけて家庭用エアコンの生産を開始する計画。ダイキンの空調機は堺製作所(大阪府堺市)や草津製作所(滋賀県草津市)などが生産拠点で、同社が関東圏で空調機の生産拠点を設けるのは初めてだ。

ダイキンは国内での新工場建設を、国内回帰ではなく、「国内生産の強化」と位置付けている。その理由は、主力拠点の草津製作所などの生産能力が上限に近いからだ。人工知能(AI)やモノのインターネット(IoT)を駆使した最新のものづくりの実証試験を行うスペースや能力が十分に確保できないため、国内に新たな生産拠点を設けることで、余力を生じさせ、ものづくりでの技術革新を推進する狙いがある。

同時に大市場である関東圏に素早く商品を供給できるうえ、輸送費の高騰や運転手不足といった長距離輸送の課題に対しての解決策の一つになると見込んでいる。

自社推計により2022年度の国内市場における家庭用エアコンでシェアがトップだったというダイキン。23年度の国内市場向け家庭用エアコンの生産台数を過去最高の約200万台と見込んでいるが、その内訳は国内での生産が6割の120万台で、残りの80万台が中国での生産。現時点でこの比率を変える計画はないという。