7月14日7時半(中央ヨーロッパ時間では14日0時半)、世界保健機関(WHO)の傘下にある「国際がん研究機関(IARC)」と「WHO/国連食糧農業機関(FAO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)」が、ノンシュガー甘味料、昔でいうところの〝人工甘味料〟である「アスパルテーム(Aspartame)」の健康影響について公表しました。

IARCは、アスパルテームを「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」というグループ2Bに分類しました。JECFAは、アスパルテームの許容一日摂取量(ADI)を変更せず、40ミリグラム(mg)/キログラム( kg)体重/日のままとする、と明らかにしました。

IARCについては公式発表前の6月、ロイターがその内容をスクープ。日本語のロイター電は「人工甘味料アスパルテーム、WHO機関が初めて発がん可能性リスト掲載へ=関係者」と流しました。これを受けて、ほかのメディアも「WHOが警告」「アスパルテームのリスクがヤバすぎる」「発がん性や脳血管、心臓の疾患増大の可能性」などとセンセーショナルに伝えました。14日のスマホのニュース画面には、「広く使用の人工甘味料 発がん性か」という見出しが躍っています。

「私が飲んできたダイエット飲料は大丈夫だったのか?」と不安を感じた人も多かったかもしれません。でも、結論から言えば、14日のIARCとJECFAの発表は、「アスパルテームでがんになる、危ない」ではありませんでした。話はもっと複雑です。不安を煽る情報に引きずられないほうがよい、と思います。

アスパルテームについては、国立医薬品食品衛生研究所がこれまで20年近く議論されてきた安全性に関する各国の公的機関による対応を俯瞰できる資料を作成しました。内閣府食品安全委員会も、背景情報を提供するQ&A を13日、公表しました。IARC、JECFA、WHOの発表やこれらの日本語のページなどをもとに、アスパルテームをどう考えるべきなのか、解説します。

IARCの結論「グループ2B」とは?

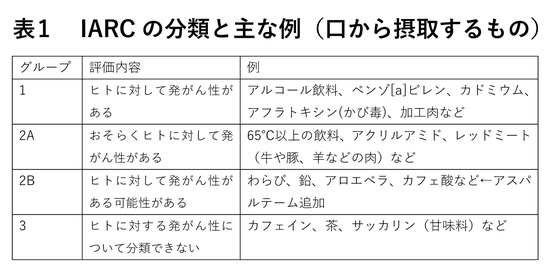

IARCは、アスパルテームを「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」2Bに分類しましたが、分類の意味に注意が必要です。さまざまな物質や要因について、ヒトにがんを引き起こすという科学的根拠、エビデンスがどの程度強いか、でグループ分けしたものです。

人が実際に食べる量でがんができるのかや、何人ががんになるか、というような「リスク」について分けたわけではありません。IARCは表1のように、グループ1から3まで4つに分けています。

同じ2Bに分類されているのは、わらびや鉛、アロエベラ、カフェ酸(どの植物にも含まれる成分)など。繰り返しますが、アスパルテームは、「これらとリスクが同程度」なのではなく、発がん性を示す根拠の強さが同じ程度、という意味です。

IARCはアスパルテームについて、ヒトにおいて肝臓がんと関連することを示す研究が3件あったと説明しています。しかし、偶然性やバイアスなどの可能性を除外できませんでした。また、動物実験におけるエビデンス(科学的根拠)も限定的。こうしたことから、2Bとなりました。