今回ご紹介するのは「知識を操る超読書術」。

この本の中でも紹介されている技術ですが、知識を身につけるには本を読んで終わりでなく、内容を言語化できるようになって初めて理解したと言えると思います。

今回はこの本が勧めるように言語化してみます。

(2023/04/03 05:42:39時点 楽天市場調べ-詳細)

本の構成

第1章 読書にまつわる3つのフェイク

フェイク1 速読の嘘

フェイク2 多読の嘘

フェイク3 選書の嘘

コラム 読んでも忘れない記憶術

第2章 読書の質を高める3つの準備

準備1 メンタルマップ

準備2 キュリオシティ・ギャップ

準備3 セルフテスト

コラム ワーキングメモリを鍛える

第3章 理解力と記憶力を高める5つの読み方

読む前と後 予測読み

読みながら 視覚化読み

読みながら つなげ読み

読みながら 要するに読み

読んだ後 しつもん読み

コラム 記憶の定着を促す戦略的な眠り方

第4章 知識を自在に操る3つのアウトプット

アウトプット1 テクニカルタームで聞き手の心をつかむ

アウトプット2 SPICEで説得力を上げる

アウトプット3 思想書と科学書のダブル読み

コラム なぜ私は歩きながら本を読み続けるのか

それぞれの章でポイントがいくつあるのかを明示してくれるので、不安にならずに読めますね。

コラムも睡眠や運動など、DaiGoがよく謳っていることについて書かれているので、この本から入った人でも様々な情報に触れることが出来てボリュームたっぷりです。

(2023/04/03 05:42:39時点 楽天市場調べ-詳細)

第1章 読書にまつわる3つのフェイク

速読や多読、選書には意味がないと、科学的根拠を元に述べています。

1章なので、普段本を読まない人や上手く読めない人に向けて、惹き付けられやすい項目を述べていると感じます。

速読や多読、選書をしないと効率が悪いけどできない…と思っていてモチベが下がりがちだった人も、この章のおかげで読書に対してのハードルを下げてくれると感じています。

ここで感じたのは、何事も自分のペースでこなしたほうが良いということです。

自分は最近は本をほとんど読んでいなかったせいか抽象的な考え方ができなくなっていましたが、この本の具体的な考え方を読んでいるうちに、この「自分のペースでこなしたほうが良い」という考え方は読書に限った話じゃないなと、抽象的に物事を捉えることを気づかせてくれました。

DaiGoの本は初心者目線で書いてくれるので、ドロップアウトしかけた時にも優しく教えてくれるので入りやすいですね。

自分が言語化をできていなかったからこそ、DaiGoの優しい本で自分のペースで始められたかなと思ってます。

この本の具体的な項目に触れると、選書の嘘という項目はかなり面白かったです。

いい本はインプットとして、ダメな本はアウトプットとして使うという考え方がポジティブで良いです。

この事からDaiGoは、「結局どんな本を読んでも何かに活かせられるから、気を張らずに好きな本を読むといいよ」ということを伝えています。

本を読まないうちは良い本を選ぶことが困難だからこそ、本を読まない人の先入観を突破らってくれるのはありがたいです。

こうして読む機会が増えると、自ずと良い本を選べるようにもなってくるし、良い本か悪い本かを読んで見極めることもできるようになってきて更に精度が上がる訳です。

これを意図しているかはわかりませんが、心理学が詳しい人は他人の動かし方も上手いな〜と感じました。

後は、速読については、早く文字を追うのではなく、追う文字を選ぶという考え方(スキミング)はかなり使えると思いました。

近年は情報に溢れている時代なので、全ての情報を受け入れる受け身な姿勢よりかは、自分で情報を選びとっていく積極的な姿勢が大切だと思います。

この積極的な姿勢は文字を追うスピード以外にも、本の文字列に対して疑問を抱きながら取り組むとより書かれている情報が頭に入りやすいです。詳しくは3章で述べられています。

時間は有限なので、効率よく時間を使いたいですね。

(2023/04/03 05:42:39時点 楽天市場調べ-詳細)

コラム 読んでも忘れない記憶術

自分は勉強しっぱなしにやることがよく多く、復習が苦手でした。1度の勉強で覚えたほうが効率がいいし、同じことをやるのは退屈だしと思っていました。

ただ人間は忘れる生き物なので、ちゃんと復習したほうがいいということを改めて感じさせられました。

復習に限らず、人間は動物であるということを認識することが非常に重要です。今後のコラムでも出てきますが、睡眠や運動をおそろかにすると他のことに影響が出ます。記憶も、死なないためのことが最優先で記憶されますがそうでないことは忘れがちです。

この試験に落ちたらごはん抜きと思っておけば、飢餓の心配に陥り脳が覚醒するんでしょうかね笑

時には野性的なところを活かして、自分を騙してみるのも面白いかもしれません。

第2章 読書の質を高める3つの準備

2章からは、本を読む前後で意識することが述べられています。2章は本を読む前の準備、3章は前後と読んでいる途中、4章は読んだ後のアウトプットについてかかれています。

2章では、メンタルマップ、キュリオシティ・ギャップ、セルフテストをあげています。

それぞれ本を読む前の準備で、自分がどのような知識を求めているのかを知ることで、知識を吸収しやすくなると述べています。

その中でもメンタルマップは個人的にやったことがあって、趣味仕事恋愛日常などでどのように考えているのかを視覚化することで、自分が得たい知識を意識できるようになりモチベーションが上がります。目標設定が大事なのと同じですね。印刷して壁に貼って目につきやすくするのも良いです。

なぜこの本を読もうと思ったのか?

この本から何を得たいのか?

読んだ後、どういう状態になりたいと願っているのか?

この3つを確認することでモチベーションが上がります。

自分は、ホワイトボードに今日することを手を動かして書いて視覚的に意識し、形に残しやすく振り返りやすいデジタルの日記にアウトプットすることを意識しています。

デジタルだと完了したことを記す時にそこまで達成感がないですが、ホワイトボードだと終わったものを消したり丸をつけたりすると楽しいです。

最近は何事も楽しむことを意識しています。

記事を書く時も勉強する時も本を読む時も、楽しもうと努力していればモチベーションが上がるので続きやすくなることに気づきました。

昔は自分のプライドが高くて、無理難題をこなせると思って負荷をかけがちで、終わったあとも達成感はあれど複雑な気分でした。周りからもストイックすぎると近づきがたくて認められにくくなります。

これは自分でもしんどいと思ったので、気づいたからはハードルを下げて、出来なかったことを悔やんで刺激するよりかはできたことを褒めて次に繋げていきたいと思わされました。

この取り組みの1つがホワイトボードであり、この記事を書くことで周りから得られる反応もこれにあたります。

2つ目のキュリオシティ・ギャップは、自分の知識と本の知識の差を埋めて好奇心を刺激するとのことです。あまりやったことがないですが、刺激するのと同時に現状の自分の知識を理解するいいきっかけにもなるので良さそうです。

3つ目のセルフテストは、なぜ本を読み進められないか、苦手意識を払拭するために行います。

2つ目も3つ目もメンタルマップと同じく、自分を知ることが大事なんだなと感じました。

話は逸れますが、1章の具体と抽象の話でも2章のプライドが高い話で取り上げたことについて、自分を知るってことがどれだけ大事かがよくわかります。

自分は自己中心的でそんなに他人に興味もなく、人の目を気にして生きるというよりかは我が道を往くスタイルなんですが、自分の評価は高い方がいいので、プライドが高かったのかなと思ってます。もしくは自分に自信がないから、その裏返しとして気持ちが先走っていたのかもしれません。

今は色々と失敗を経験して、身の丈にあったことが1番満足行く成功を収めやすいと気づくようになり、周りと協調する大切さにも気づけました。

前述の通り楽しむ姿勢が自分を上げるにもってこいだし、周りとも協調できるから一石二鳥だなと思ってます。

この話は、相対的評価よりも絶対的評価を元に過ごした方がいいことを学んだのがきっかけです。これはアドラー心理学と言われ、「全ての悩みは対人関係にある」という考え方が元になっています。

アドラーは、気付かぬうちでも人は他人と比較しているといいます。この反例として、世界に自分1人しか居なければ顔や体格を見て悩むことはないと言っていますが、とても納得させられました。

アドラー心理学を学べるベストセラー「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」は何度も読みました。20代で社会を知らぬまま社会の並に飛び込み、仕事趣味恋愛など様々なことで悩み続けている中で、辛くて何をするのがいいのか分からない時に救われた本です。ぜひオススメです。

絶対的評価を意識できると楽に過ごせます。自分の思う幸せを大切にできます。

マジでオススメです。

日本に住んでると他人の目を気にして過ごすので、相対的評価を気にしまくる上に、周りと同じように進もうとするせいか挑戦しなくなり、同じような人間が生まれがちです。

自分は絶対的評価を元に動くので、

タピオカが流行っても積極的に飲みに行こうとするわけでもなく

ソシャゲで限定キャラが出たらそのキャラのことを好きと言っているからには当てなければならないと思わなくて済み

大会の順位はあくまでその参加者の中で強いか弱いかでしかないから、結果に拘っても結局虚無感が生まれるから納得いくように過程に拘ったほうがいい

自分が本当にしたいことがわかると目的と手段も間違えにくくなり

ゲームの立ち回りも自分がいいと考えていたり経験を活かそうと思って元の知識に肉付けしていくのではなく、より良い結果を出すために逆算するほうが良いと考えるようになったから新しい戦術にも積極的に手を出すようになったし

上記のゲームの話は色々と触っておくと相手視点の戦術を掴めるのでやり得で、新しい発見もあって成長を感じられるから楽しいことに気づけました。

自分を知るということだけでここまで長く熱く語ってしまった…

読書術はもちろん人生を変えるのに必要なことだと思っているし自分は変われたと思うのでぜひ意識してみてください。

抽象的すぎて理解できなかったら、この「知識を操る超読書術」を買ってみて読書を実践して感じてみてください。

(2023/04/03 05:42:39時点 楽天市場調べ-詳細)

コラム ワーキングメモリを鍛える

今アウトプットしているのもワーキングメモリの掃除みたいなものですね。

常に記事を書かなきゃ…と考えていてはワーキングメモリが圧迫され他のことが頭に入りません。不安や緊張している時にミスが多いのもこのせいですし、集中している時にすんなりこなせるのもこのためです。そんなワーキングメモリを鍛えようというコラムです。

自分はこの中で出てくるDNBというアプリや、ナンプレ、number0n(ヌメロン)、ぷよぷよなどで脳トレをしています。

競技ゲーマーをしているからには頭を使わないとどんどん脳が衰えていき、昔は良かった…と縋る老害になってしまうので、いつまでも若々しく過ごせるように脳トレは欠かせませんね。

(2023/04/03 05:42:39時点 楽天市場調べ-詳細)

第3章 理解力と記憶力を高める5つの読み方

この章では、予測読み、視覚化読み、つなげ読み、要するに読み、しつもん読みの5つのテクニックを紹介しています。

いわゆるアクティブリーディングを掲げています。

本から一方的に知識を吸収するのではなく、本の内容をきっかけに考えることで、より内容が頭に入りやすくなります。

予測読みは前述のスキミング、キュリオシティ・ギャップに近いかなと思ってます。

今まさにやっていることが本を読みながら近いなと思うことを紐付けることで、この後取り上げる技術になりますが、「このフレーズ、前にも出てきたぞ」などと、本を読みながらアクティブに意識づけるのが大切です。

視覚化読みは、歴史の授業で教科書を読んでもわからなかった時に、歴史の資料集を見たら時代の繋がりが見えてきた!といった体験を小中学生の時にした事がある人が多いかなと思います。

小説よりもマンガやアニメがわかりやすいのは言わずもがな視覚的にわかりやすいからです。

前述のマインドマップがこれにあたりますね。

パソコンでもスマホでも無料アプリがあるので、使って無い人は探して使ってみると良いと思います。言語化楽しいです。最初は紐付けが難しいけど、慣れたら関連付けやすくなります。

これをしながらどんどんマインドマップに書く時の1フレーズを簡略化させられるようになってくれば、抽象的に考える技量がつくと同時に自分自身や本の知識が明確になってきます。

つなげ読みは本の内容と自分の知識を紐付ける方法です。

この記事でやっていることがまさにそうです。

この本で取り上げてある、本を読む技術を抽象化させて、自分の考え方や知識に紐づけることでより理解が深まります。

自分を知ることが本を読んで知識を付けるにも何においても大切だという話で取り上げました。

自分の知識以外にも、関連する本やできごとなど様々なことと見比べて、常にアンテナを張りながら過ごすことで共通点を発見できます。

自分だとDaiGoの本はたくさん読んでいるので、本の内容で似ていることがあれば思い出してみて、具体的な内容は違えど抽象的にしてみると目線は同じだなということを再認識できるとより知識になりやすいです。

こうしたことを見つけたり考えたりするのは楽しいです。

こうして発明されたことが世の中をよくしていると考えると自分はそれが得意で好きなので一員になりたいという思いが出てきました。生きる目標がまたひとつ出来てしまいましたね。言語化するとこういう発見もあるのでやめられません。

要するに読みは要約のことで、要するに自分の言葉でまとめてみるのがいいよ〜ということです。この記事でやっていることが正にそうですね。言語化してまとめ、目で見て確認することで知識はより身につきます。

抽象的にものごとを考える練習にもなりますし、相手に的確に想いを伝えるのにも重要です。

自分の記事はつらつらと思ったことを書きがちなので(この文がまさにそう)何が要点か読み取りにくいかもしれません。

というのも、自分自身が楽しく書くことを重視しているから形式は気にしすぎず思うがまま言語化しようと思っているのと、自分らしい文面であることでより文章から感情や熱意が伝われば読者がイメージしやすいかなと思っています。

要約しすぎると具体例もなくなって感情を実感できなくて冷たい感じもしちゃいますね。

とはいえ長々と書いても書き手も読み手も疲れるので、一度書いてみて読み直し、同じことを2回言ってそうならなるべく修正するようには意識してます。2回出てたら表現が違うだけの大切なことだと思ってください。

この要するに読みでも、要するに自分の言葉で感情や感想を入れて書くことが大切だと書かれています。まとめるのは難しいけど面白い!

最後のしつもん読みは、要するに読んだ後にアウトプットしようという話です。

コラム 記憶の定着を促す戦略的な眠り方

コラムは睡眠についてです。

自分は睡眠についての価値を感じ、去年は3万のまくらと7万のマットレスを買いました。おかげさまで睡眠の調子はよくなり、腰が痛くて仰向けで寝れなかったのが解消されました。この手の本はたくさんありますが、読書術の本を買ったのに学べるのはおトクです。

(2023/04/03 05:42:39時点 楽天市場調べ-詳細)

第4章 知識を自在に操る3つのアウトプット

アウトプットしてこそ知識が身につきます。最近の記事やこの記事を見てもアウトプットを意識していますが、自分の言葉で言語化することが大事だと思ってます。

他の人が体験したことはその人の視点で語られますが、自分だったらと置き換えた時に必ずしも同じとは限りません。

本質を見抜き、他人を納得させられるレベルで言語化できればその知識は理解したと言えるでしょう。

アウトプットには価値があって、頭の中がすっきりする(ワーキングメモリの解放)のと、形に起こすことであとで見直せる、発信することで周りの意見が得られたり、共感してくれたらモチベーションに繋がります。

最近よく記事を書いていますが、Twitterで反応してくれる人がいるから続いていると感じています。ありがとうございます。

余談ですが、この経験からクリエイターに対して発信することはとても重要だなと感じました。

自分がカードゲームの構築記事を読んだ時に、使ったことの無いデッキの場合はよく分かってないせいでうまく言語化できない事がよくあります。

RTした後に何か言わないとな〜と思ってしまうものの上手く言えないんですが、自分の記事の反応を見に行こうとRTしてくれた人のツイートを見に行ったら何も言ってなかったのを見ると少し悲しくなった経験から、いっそのことRTしてないことがあります。

自分が言語化できないこともクリエイターに気持ちを届けていないのも、良くない傾向だと思うので、今後はあまり理解出来ていないことについても素直な感想(知らなかったけど知るいい機会になったetc…)を伝えるように意識します。インプットした後はアウトプットをするのも、習慣付けるのも大事です。

最近はたくさん記事を書いている影響で知り合いに記事の書き方について相談されていました。その後は記事の添削も行いました。

記事の書き方について教えるのも、記事の内容や構造について添削するのも、アウトプット先がいることを意識して言語化したことによってより理解が深まったし、集中して取り組めたと思っています。

こうした環境をうまく利用していくことで言語化スキルを上げられます。教える側も思考の整理ができるし、教えられた側も知識が身につくし一石二鳥ですね。winーwin。

説明力という点では自分はまだ足りていないですが、記事執筆と共に要点をまとめる力と相手が分かるように伝える力を身につけられればいいなと思っています。文章で落ち着いてまとめるのも大事ですが、言葉で説明するとなると頭の回転の速さも求められそうなので、文章とは違ってタイムリーな日常会話も意識していくと良さそうですね。

現状だと、必要そうなことは全てアウトプットしていますが、他人に合わせてまとめるには要点を掻い摘んだほうが伝わりやすいです。

これは自分に対してもそうで、記事を書く時にも、「大切なことが3つあります」などとナンバリングをして書くことで抜け漏れも減るし相手も落ち着いて読んだり聞いたり出来るのかなと思っています。

特に読ませる記事を書くのを意識する時は、構想が出来上がりそうなら設計書を作ってもいいかもしれませんね。

自分は気分次第で筆が乗ればつらつらと書いていますが、書きたいテーマについて細分化しておいたほうが書き直しの手間も減りそうだし要点もまとめやすそうなので、今後は実践していきたいです。

この本のアウトプットについては、他人に説明するということが挙げられています。

心理学やデータを元にした分析だけだと実際に活かすのは難しくて曖昧になりがちですが、実践的な内容で取り上げられているとよりわかりやすくてありがたいですね。

1つ目のテーマでは、「テクニカルターム(専門用語)」を使って引き付け、「例え話」でわかりやすく説明しています。

よくある構成ですが、この手順なら理解しやすいなと思います。

先程から感情を利用するという話が出ていますが、記憶に結びつきやすいのは感情が動く時なので、どんな話なんだろう?と、相手に興味関心を持ってもらうことが重要です。

2つ目のSPICEは、頭文字5つを取ってそう呼びます。

Simplify(単純化)

Perceived selfーinterest(私的私益感)

Incongruity(意外性)

Confidence(自信)

Empathy(共感)

それぞれ理由が書かれていますが、よくある会話術に近いです。この項目に興味が出れば、伝え方が9割などの本を読んでも良さそうです。

個人的にはこれは苦手で、ズルして他人を言いくるめようとしているんじゃないかと思っちゃうんですよね。

変な正義感なのか純粋なのか、継ぎ接ぎの技術で対応しても会話に一貫性がないとバレるし、自分でも仮面を被っているみたいに感じてしまいます。

とはいえビジネスの世界でも恋人を作るにも魅力的に思われた方が成功しやすいのは事実です。嘘をいう必要はないですが言い回しを変えるくらいならあったほうがいいかなと思ってきました。

よりよく相手に響けば相手も喜ぶし、気持ちが伝わらないよりかは伝わった方がいいですからね。

3つ目の思想書と科学書のダブル読みというのは、古典を読んで思想を知ろうと書かれています。

これには共感で、科学は新しく変わっていきますが、人間の思想というのはなかなか変わりづらく、長年読み続けられてきた理由があるからです。

自分の経験として、アドラー心理学を学んで人生が変わったのもあって共感できる内容でした。

(2023/04/03 05:42:39時点 楽天市場調べ-詳細)

コラム なぜ私は歩きながら本を読み続けるのか

運動が大切なことが書かれています。他のDaiGoの本や配信などで何度も語られていて耳にしている話ですが、改めて考えてみると何もイベントがない時にはなかなかできていないなと感じました。

最近は言語化して頭も回り、だらけることなく健全な生活習慣を送れていると感じています。

食事もいいものを食べて料理もして、散歩もして運動もしつつリフレッシュしてますがなかなかいい感じです。

この記事もランチの後の休憩で書いていますが、家にいると周りにゲームやパソコンなどインプットが多くなりすぎるから、環境を変えて流されないように意識的に動くようにしてます。自制できないのはまだ弱いところですが、完璧にこなそうとするとストレスが溜まり辞めてしまいがちになるので、まずは自分なりにできる範囲で続けていくのが大切だと思わされました。

今は北大で書いています。ランチの後と違いお腹いっぱいではないし、落ち着いた環境で執筆に勤しめるのでかなり集中して書き進めることができました。

(2023/04/03 05:42:39時点 楽天市場調べ-詳細)

感想

本で書かれているテクニックなど、一度読んだだけではなかなか身につかないです。

そのため大切だと思ったことは何度も読み直したり、言語化して確認すると記憶に残りやすいです。この記事は、一度読んだ後に、言語化しながら再度読んだことによってより理解が深まりました。

今週はより言語化を意識して生活していますが、毎日記事を書いて言語化しつつ、この本も読み進められたので上々です。

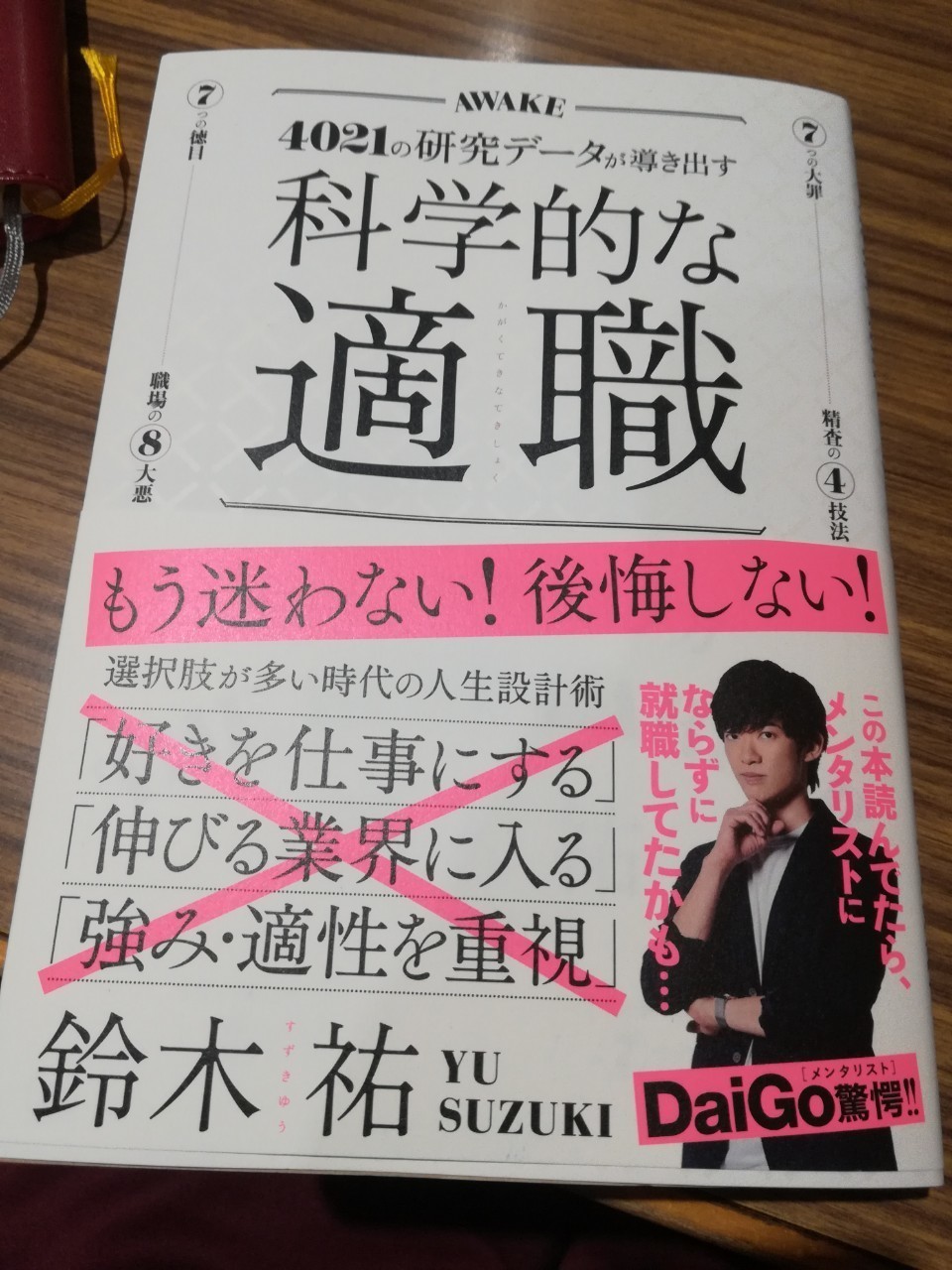

他にも読みたい本があるので、この本で身につけた技術をもとにたくさん勉強したいと思います。直近だとこの「4021の研究データが導き出す 科学的な適職」という本です。

メンタリストDaiGoが映ってて惹かれて試しに立ち読みしましたが、今の自分に合っていそうな本だと思ったので買いました。

本は電子書籍も手軽でいいですが、本屋に出向いて手に取った本との一期一会を楽しんでいるところがあって、個人的には紙の本が好きだな〜と思っています。読み終わった時の達成感もあるし、カバンに入れて出かけるとちょっと楽しみになります。

最後に今回紹介した「知識を操る超読書術」本のリンクを買っておきます。

この記事を読んで知識を付けることや言語化することの楽しさを感じられた方は、読書をより楽しめるようにこの本を買ってみてください!

(2023/04/03 05:42:39時点 楽天市場調べ-詳細)

最後までご覧いただきありがとうございました。