成田空港は、今年で開港から39年となり、利用客が10億人を突破した。

しかし、開港までには紆余曲折の歴史があった。

その「成田空港の歴史」を3回に分けて連載する。

2回目の今回は急遽決定した成田での空港建設から開港直前までの争いの日々を紐解く。

【第1回】成田空港の利用客が10億人突破! 開港前に反対運動はなぜ起こったのか

【第2回】死傷者が多数に…なぜ成田空港の反対派は過激に進んだのか(この記事)

【第3回】闘争から共存へ… 成田空港のこれからは

初期の反対運動

突如として舞い降りた成田での空港建設に対して、自らの手で開拓してようやく自分の物となった土地を取り上げられることに対する反感と、騒音問題への懸念などから、住民たちは1966年に三里塚芝山連合空港反対同盟、いわゆる「反対同盟」を結成し反対運動を進めていく。

この頃、国は地元から合意を得るどころか事前説明すらしていない上、住民への補償などについても深く考えず、今から考えると相当に甘い認識を持っていたことから、住民の反発は致し方ないことだったのかもしれない。

初期の反対運動は日本社会党や日本共産党が支援する遵法運動で、当時の運輸省、千葉県、地方自治体への陳情・デモなどを連日おこなっていた。

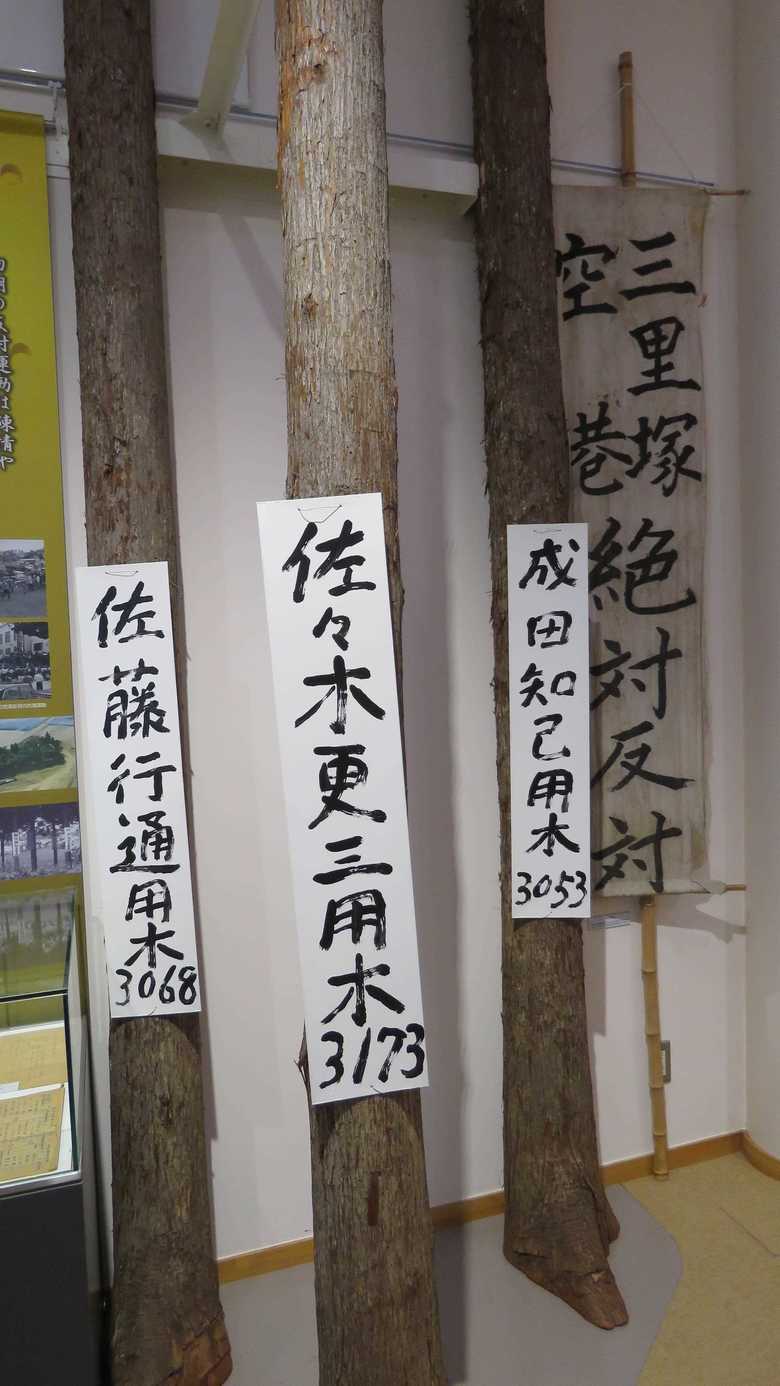

その頃の運動の一つ、“一木運動”に実際に使われていた看板が上の写真だ。

この写真に写るように、土地に生えている木を様々な人が買い、看板を付けて所有を主張し、用地買収を困難にする方法で工事を遅らせる方法を取っていた。

この看板には当時日本社会党議員だった佐々木氏の名前や社会運動家の名前が書いてある。

他には、一坪共有地運動(狭い土地を多数の人が共有するものとして登記して用地買収を困難にする)やヤグラを立てたり、訴訟を起こすなどの手段を使っていた。

一方で、国は補償の考えを改め、相場以上の土地の買い取りや手厚い保証などを住民に提示したことにより、この時点で9割の地主は理解を示し、嫌々ながらの住人も含め移転賛成に回っていたという。

しかし、遵法運動では空港建設計画自体は変わらなかったことや、1968年東大闘争が起こるように、学生運動が盛んで新左翼が台頭していた時代背景もあり、反対同盟は徐々に暴力闘争へと進んでいく。

新左翼との反対運動

工事が進むに連れ反対する住民たちによる「反対同盟」はあらゆる勢力との共闘を宣言し、新左翼とも協力するようになったことから、日本社会党や日本共産党は距離を置くようになり、「反対同盟」は、より過激な方向に進むことになってしまう。

そして新左翼、過激派の学生達は「反対同盟」の住人の家に数人で一緒に住み、反対運動をしないときには農作業を手伝うこともあり歓迎された。

しかし、工事が進むにつれ反対運動はやはり暴力的なものとなった上、反対派の活動により遅々として工事が進まないことから、1971年2月には第一次行政代執行がおこなれた。

迫りくる機動隊に対し火炎瓶などで応戦し、公団と機動隊と住民と新左翼・過激派の学生とが入り混じり、負傷者逮捕者が共に数百人出る事件となった。

この際、反対派が乗っているヤグラをチェーンソーで切るシーンがよく映像で見られるが、公団関係者によると、必ず公団や機動隊側がヤグラの途中まで上りロープを結びつけ、更にそのロープをクレーン車に結びつけて一気に倒れないようにした上で、切る作業を続けていたという。

そして1971年9月に行われた第二次行政代執行では、ついに機動隊員に犠牲者が出た。

反対派と過激派に囲まれた機動隊員が火炎瓶を投げつけられたり集団で竹槍や鉄パイプで襲われ、警察官3人が死亡してしまった。

この事は大々的に報道され、住民側に傾いていた世論は一気に公団側へと傾くことになる。

事件当時警察庁長官だった後藤田正晴氏は「相手方の動員は延べ12,600人、うち暴力集団が11,500人。警察官の動員数は延べで17,500人、検挙数は472名、うち女120名。殉職者が3名、負傷者は224人だが、その内訳は、警察官が206人、うち入院している者が48名。学生は12名、うち入院5名だった。ただし、学生はこれ以上に相当の負傷者が出ていると思うが、彼らはそれが判明すると逮捕される可能性があるということで、当方では全員を詳細に知るというわけにはまいっておりません」と発表し、悲惨な事件が明らかになった。

行政代執行は辛くも成功に終わり、その後は警察も凶器準備集合罪で次々とアジトとなっていた小屋などの摘発を進めることとなる。

また、新左翼同士の争いもあり大きな集団での反対運動から散発的な反対運動へと変化していく。

空港開港前夜まで

2回の行政代執行がすぎたあとも、1972年には航空妨害を目的とした鉄塔を立てるなどの反対運動は続けられていた。

この鉄塔の存在で燃料のパイプラインの工事もままならないことから、1977年に公団側は強制撤去をすすめるが、やはり反対派と衝突し、反対派支援者1人が死亡してしまった。

これに対する報復として交番で勤務していた警察官らが火炎瓶などで襲撃され、警察官1人が死亡。

血で血を洗うような争いが続くなか、この頃には住民側の一部から「我々の望む反対運動と違う」という声も出てきていた。

争いの日々が続いたことから、政府が当初目指していた1971年の開港は不可能となっていた。

1978年には計画の半分ではあるものの、1滑走路と1ターミナルの工事の終わりが見え、3月に開港することが世界に発表されていた。しかし、反対派の襲撃が再度起こってしまう。

計画からはすでに16年が経っていた。

【第1回】成田空港の利用客が10億人突破! 開港前に反対運動はなぜ起こったのか

【第2回】死傷者が多数に…なぜ成田空港の反対派は過激に進んだのか(この記事)

【第3回】闘争から共存へ… 成田空港のこれからは