2019/02/07

都道府県のお城シリーズ 【千葉県のお城】戦国から江戸へ! 千葉氏から徳川家へ勢力図を変えたお城たち

「城びと」サイトにはたくさんのお城の情報をお寄せいただいています。お城初心者の方から「どこのお城にまず行けばいいの?」という声をいただく機会がふえてきました。今回は、千葉県編。千葉県のお城といえば、日本100名城に佐倉城が、そして続日本100名城に本佐倉城と大多喜城が名を連ねます。千葉は、もともと地元の有力豪族である千葉氏一族が、平安時代以降勢力を維持していました。しかし、戦国時代の天下が統一される過程で滅亡しました。佐倉城、本佐倉城、そして大多喜城という3つのお城めぐりから、地元豪族である千葉一族から徳川氏へと権力が動いた歴史を追体験してみましょう!

千葉県にあるお城は?

佐倉城は千葉氏の拠点であった本佐倉城に代わる新たな城として江戸時代に建てられました。江戸の後方を固める城として、歴代の譜代大名が城主として佐倉の地を治めています。第5代藩主である堀田正睦(ほったまさよし)は蘭学好きが高じ藩内の蘭学を奨励しました。正睦の嗣子・堀田正倫(まさとも)が過ごした旧堀田邸は、テレビドラマの撮影ロケ地として使われることがあり有名です。

本佐倉城は、戦国大名として名を馳せた下総千葉氏の本拠地です。千葉氏は北条氏側についていたため、豊臣秀吉の小田原攻めによって滅亡しました。城も佐倉城への移転にともない解体されましたが、酒々井の城下町は成田街道の宿場町として整備されます。現在、旧街道沿いには明治・大正期の商家が保全されており、街道町として賑わいを見せたかつての城下町を楽しめます。

大多喜城は、徳川四天王の1人である本多忠勝が建てた現在は「千葉県立中央博物館大多喜城分館」として大多喜城の調査・研究を進める拠点となっています。城下町には今でも江戸時代から残る土蔵造りの商家や老舗の蔵元があり、「房総の小江戸」と呼ばれたかつての活気ぶりをうかがえます。

■佐倉城(日本100名城)

江戸後方を固める譜代大名の居城・佐倉城(日本100名城)

佐倉城は、地元豪族の千葉氏一族の鹿島幹胤(かしまもとたね)が鹿島台に築いた中世の城郭が原型となっています。本佐倉城に拠点をおいた千葉氏一族が豊臣秀吉の小田原征伐によって滅亡し、慶長15年(1610)に入封した土井利勝が城郭を修築、佐倉城の歴史が始まります。

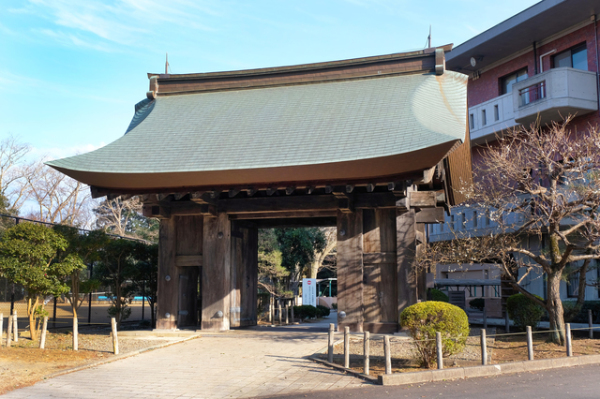

佐倉城の特徴は、石垣を使わなかったこと。すべて土塁で、曲輪や掘割が築造されています。また、佐倉城は江戸後方を固める要衝として、堀田氏をはじめとする数々の譜代大名の居城となりました。明治維新後、陸軍歩兵連隊が置かれることになり、城は廃城、解体に至ります。現在、城郭主要部分は佐倉城址公園として整備され、城郭の遺構や連隊跡を見ることができます。

佐倉城の見どころは巨大な角馬出とコの字を描いた空堀。角馬出は、城門前に築き人馬の出入りを敵に察知されないように作られた土手です。さらに角馬出の前には、コ字形の堀をめぐらしています。連隊設置時に埋め立てられましたが、昭和46年(1971)の発掘調査をもとに復元されました。

天守跡の脇には、千葉県指定天然記念物の「夫婦モッコク」があるほか、春に満開となる桜も見どころです。さらに、佐倉城跡には、日本史マニアにはたまらない国立歴史民俗博物館(歴博)があります。館内には歴史的にも貴重な史料が展示されており、歴史に詳しくない人でも楽しめるような企画展も開催されています。歴博は佐倉に来たら押さえておきたいスポットですよ!

所在地:千葉県佐倉市城内町官有無番地

アクセス:京成電鉄京成本線「京成佐倉」駅から徒歩約20分。

JR総武本線「佐倉」駅から徒歩約25分。

楽しみ方:角馬出、空堀、国立歴史民俗博物館、佐倉城址公園

■本佐倉城(続日本100名城)

関東随一!戦国有力大名千葉氏の本拠地・本佐倉城(続日本100名城)

本佐倉城の歴代城主となった千葉氏は、平安中期に関東に土着し、鎌倉時代に下総守護を世襲してきた有力大名の筆頭です。

享徳の乱(1454~82)で関東が混乱に陥った後、千葉輔胤(ちばすけたね)が印旛沼に面した水運の要所である本佐倉に築城し、千葉氏の拠点としたのが始まりです。16世紀前半には城下町が整い、下総の政治経済あらゆる分野の中心として繁栄しました。しかし、豊臣秀吉の小田原攻めにより、北条氏の支配下であった千葉氏も滅亡。下総は徳川家康の支配下に入ります。徳川の治世以降、下総の中心は徳川一族が支配する佐倉城へと移りました。

館や櫓などの建築群はなくなりましたが、本佐倉城跡には土塁、空堀などの遺構が明瞭な状態で残っていることから平成10年(1998)9月に国指定史跡となり、保全整備が行われています。本佐倉城の特徴は、とにかく城郭が巨大であること。範囲は南北約2km、東西約1kmにもおよび、複雑な地形に造られた城郭がいかに防衛に適していたか実感できます。

また、倉跡とセッテイ山に挟まれた空堀は高低差が10mにもおよび迫力があるのも見どころのひとつ。本佐倉城跡の見どころはここだけでなく、多岐にわたります。酒々井町の公式ホームページからは、本佐倉城跡の見どころを凝縮した散策パンフレットが公開されていますので、チェックしてみてください。城郭復元図と散策マップは本佐倉城跡を訪れたい人には必須! お城へ行く途中にある中央公民館では、パンフレット一式を入手できます。お城めぐりの前に立ち寄って、パンフレット片手に戦国時代の城郭を攻略しちゃいましょう!

本佐倉城は各最寄り駅から時間がかかるのと、城郭が丘陵上にあるので、巡る際には、動きやすい格好をおすすめします。またJR酒々井駅の近くには、地域に根ざしたおいしいお店もいろいろあるので、お城めぐりでたくさん歩いたあとは、休憩がてら、グルメに舌鼓を打ってみては? 本佐倉城は、JRで成田空港に向かうときにも車窓からも見られるのでこちらもチェックしてみましょう。

所在地:千葉県印旛郡酒々井町本佐倉字城ノ内

千葉県佐倉市佐倉

アクセス:京成本線「大佐倉」駅徒歩約10分

JR成田線「酒々井」駅から徒歩約25分

京成本線「京成酒々井」駅から徒歩約20分

楽しみ方:本佐倉城跡散策、空堀

■大多喜城(続日本100名城)

徳川四天王のひとり、本多忠勝が築いたお城・大多喜城(続日本100名城) 写真提供:発見!ニッポン城めぐり

大多喜城は、徳川四天王のひとり、本多忠勝が初代城主のお城です。室町時代末期に存在した小田喜城の跡地に、豊臣による小田原征伐後、本多忠勝が築城したと考えられていますが、大多喜城に関する史料はあまり残っておらず、当時の城の様子についても分からないことが多いのが現状です。大多喜城に関する数少ない史料のひとつに、スペイン人ドン・ロドリゴが記した「日本見聞録」があります。

慶長14年(1609)大多喜城を訪れたロドリゴは「城は高台にあって濠に囲まれ、城門は大きくすべて鉄で出来ており、厳重に警戒されている。また、城の内部は金や銀の配色で美しく、立派な武器庫もあった」と壮麗なお城の様子を記録しています。

本多氏のあと城主が入れ替わりましたが、最終的に松平家に落ち着き、譜代小大名の居城として幕末まで続きました。明治維新後は廃城にともない、建物群はすべて破却されてしまいます。

現在、大多喜城分館にある天守閣は、昭和50年(1975)に中央博物館の建設に合わせて建てられたもの。もともと史料が少ないことから、実際に天守閣があったのか、あったとしてもどのような形をしていたかについては不明です。博物館で見られるものは、当時残された資料と江戸時代の一般的な天守閣を参考に3層4階の鉄筋コンクリートで模擬復元されているものです。

毎年10月には大多喜お城まつりが開催され、祭りのみどころでもある本多忠勝一行に扮した武者行列を見ることができます。大喜多駅の前にある観光センターには、レンタサイクルや人力車も利用できるので、大多喜城までの移動手段や城下町の散策に使ってみるのもいいですね。

さらに、大多喜町には、房総半島を走る人気のローカル線「いすみ鉄道」が通っているのも見逃せません。国鉄時代のディーゼル車に乗って、紅葉や温泉で有名な養老渓谷 まで足を伸ばすのもアリですよ!

所在地:千葉県夷隅郡大多喜町大多喜481

アクセス:いすみ鉄道「大多喜」駅から徒歩約15分

時間:9:00〜16:30時半(入館は16:00まで)

入館料:一般200円、高・大学生100円

楽しみ方:館内見学、復元天守、城下町散策

執筆/城びと編集部

※歴史的事実や城郭情報などは、各市町村など、自治体や城郭が発信している情報(パンフレット、自治体のWEBサイト等)を参考にしています