2.侵攻7か月後から急増した火砲等損失

戦車・装甲車の損失は、侵攻開始から1~3か月間の損失が最も多かった。

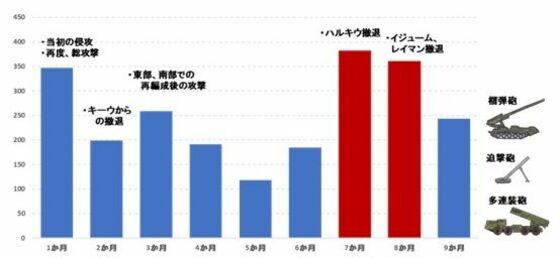

だが、火砲等(榴弾砲・迫撃砲・多連装砲)は、侵攻開始から3か月の間も多かったが、6か月後に徐々に増加し始め、7~8か月後には350門/月を超えるほど急激に増加した。

この損失の推移の特色は、火砲等だけである。

火砲等の月毎の損失数は、平均250門、9か月後は約2300門である。投入数約4000門の60%を占めている。

侵攻当初は、ウクライナ軍の火砲、航空攻撃、自爆型無人機による攻撃の成果である。

その後、航空攻撃や火砲の射撃はできなくなり、ロシア軍火砲等の損失は、いったん減少した。

その後の火砲等の損失数の増加は、欧米から供与されたHIMARS(High Mobility Artillery Rocket System=高機動ロケット砲システム)などの長射程精密誘導ロケットや砲の射撃成果が現れている。

グラフには現れてはいないが、ウクライナ軍は、HIMARSなどでロシア軍の弾薬庫を多数破壊している。

兵士へのインタビューで、「侵攻当初、こちらが火砲の射撃をすると、10倍以上の火砲の反撃があった。最近では、ロシア軍の反撃は少なくなった」と発言していた。

下のグラフにあるとおりの結果が、戦場兵士の言葉にも現れている。

侵攻後、火砲等(榴弾砲・迫撃砲・多連装砲)の月毎の損失数

今後の砲兵の戦いはどうなるのか。

ウクライナ軍のHIMARS等の射撃は続くであろう。壕に隠れていても発見され攻撃されて、投入された火砲は、近いうちに射撃ができなくなる。

保管されている火砲が、戦場に導入されるだろう。問題は、使える兵士がいるかだが、砲を操作できる兵士を育てるには時間がかかる。