静岡・裾野市のさくら保育園の1歳児クラスで、当時保育士だった3人がそれぞれ宙づりにしたり、顔を押したり、頭をたたいたりしたとして暴行の疑いで逮捕された。

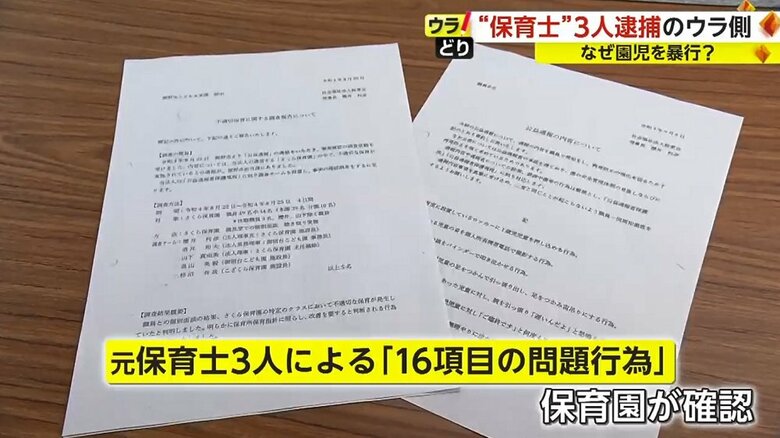

保育園はこの3人による「園児への16項目の問題行為」を確認していた。

なぜこうした悪質な行為が行われたのか?事件の取材にあたってきた記者が詳しく伝える。

同僚保育士も“見て見ぬふり”保育士により虐待行為

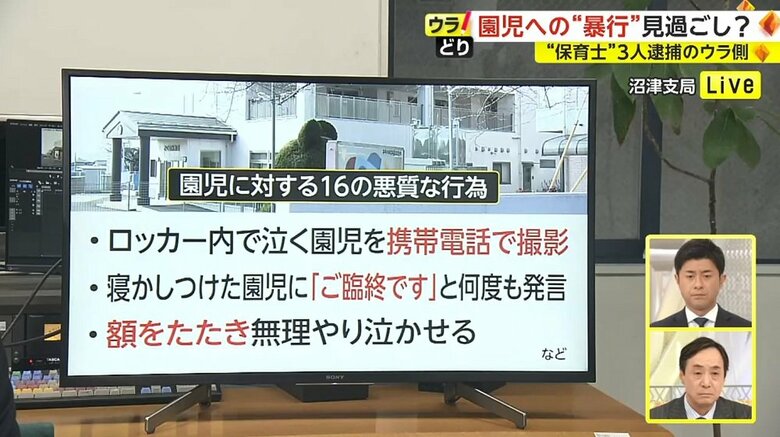

事件の舞台となったさくら保育園では、16項目にものぼる園児に対する悪質な行為があった。

例えば、ロッカー内で泣く園児を携帯電話で撮影する。寝かしつけた園児に「ご臨終です」と何度も発言する。園児の額をたたき無理やり泣かせる。いずれも目を覆いたくなるようなひどい行為ばかり。

園によると、これら16項目の悪質な行為は、逮捕された3人の保育士によって、2022年6月~8月に行われ、同僚の保育士も目撃していた。

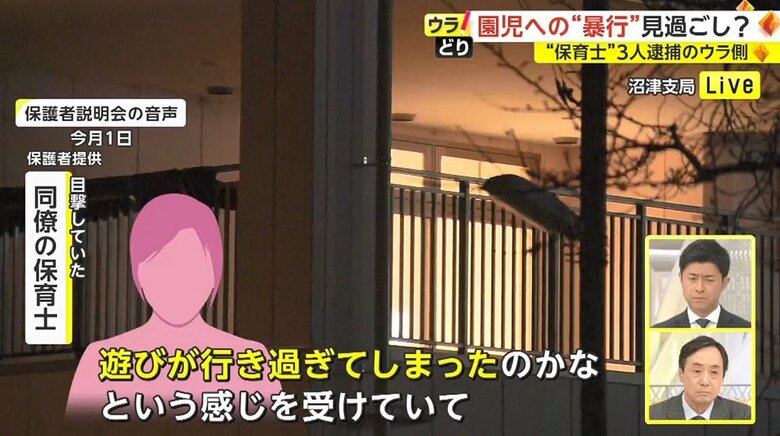

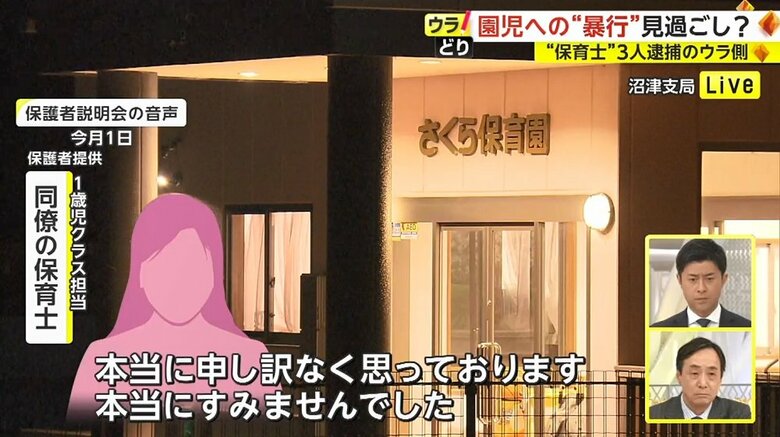

どんな状況だったのか?保育士が保護者説明会(12月1日)でこう証言している。

目撃していた同僚の保育士:

園児の足を持ち、宙づりにするという行為に関しては、遊びが行き過ぎてしまったのかなという感じを受けていて。子供も泣いてしまっていたので、見ているのも心苦しく、そのあと抱っこをして、落ち着けるような環境をつくりました。

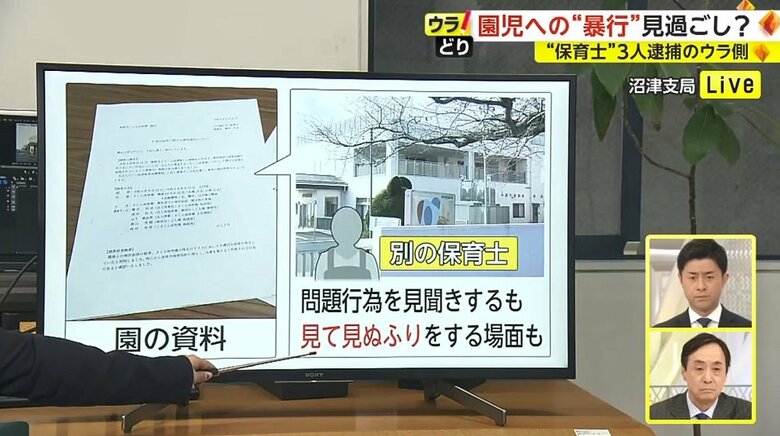

市が公表した園の資料によると、別の保育士も問題行為を見たり聞いたりしていたものの、助けたり注意したりすることなく、“見て見ぬふり”をした場面もあったという。

1歳児クラスを担当していた保育士は、保護者説明会でこう話している。

1歳児クラス担当 同僚の保育士:

近くで見ていたにもかかわらず、声を上げるのが遅くなってしまったこと、子供たちの心に傷をつけてしまったこと、本当に申し訳なく思っております。本当にすみませんでした。

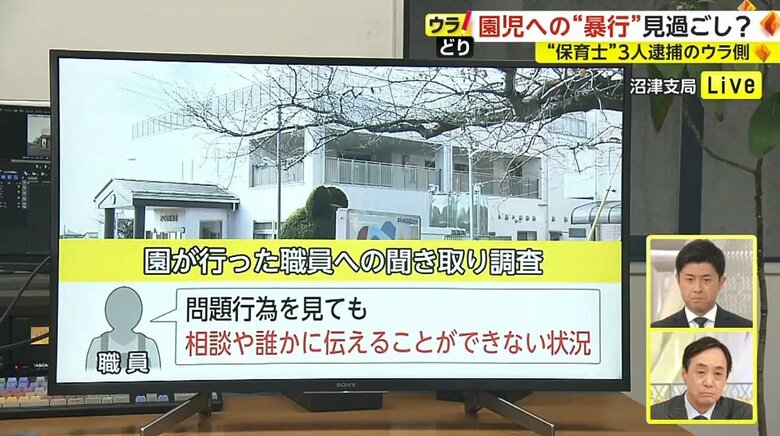

なぜ他の保育士や職員は、悪質な行為を見過ごしていたのか?

園が行った職員への聞き取り調査によると、問題行為を見ても相談したり、誰かに伝えたりできない状況だったと答える職員もいたという。

評判の良い保育園!?保護者からは再生を望む声も…

保護者の反応もさまざま。

1歳児クラスに子供を通わせる保護者:

3人はやったことは遊び半分でやっていたかもしれないけど、私も子供も一生忘れない。一生許さない。二度と子供に携わる仕事をしないでもらいたい。

4歳男児を通わせる保護者:

温かい雰囲気はすごくある。第2第3のお母さんみたいな先生たちが多いので。そこがこういう感じなことで崩れなければいい。

榎並大二郎アナウンサー:

怒りの声は当然だと思うのですが、園の再生に期待するという声もあるようなんですね。

テレビ静岡 雨宮帆風記者:

保護者からは「園にこれからも通わせ続けたい」そういった声も聞かれました。

保護者などによると、園の周りでサツマイモ掘りや田植え体験をするなど、自然に触れ合うことを大切にする方針で、のびのびと成長できると入園の倍率も高かったそう。そして、園長もさまざまな行事を積極的に催すことが多く、明るくて優しいなどという良い評判が多く聞かれた。

「大変だった」新型コロナ仕事量増が原因?

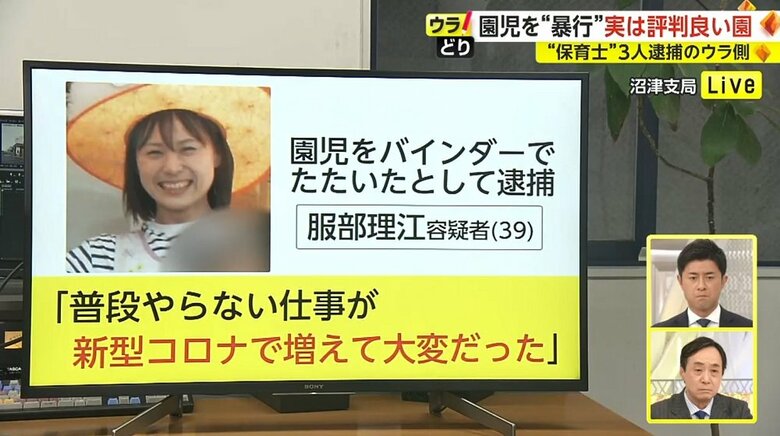

良い評判とは落差がある今回の暴行事件。なぜ元保育士3人は悪質な行為を行ったのか?

テレビ静岡 雨宮帆風記者:

事件の背景の1つに、新型コロナの影響で仕事量が増加したことがあると言います。

テレビ静岡 雨宮帆風記者:

3人のうちの1人で、園児の額をバインダーでたたいたとして逮捕された服部理江容疑者(39)は接見した弁護士に対し、「普段やらない仕事が新型コロナで増えて大変だった」などと話しています。

テレビ静岡 雨宮帆風記者:

新型コロナの感染拡大で、検温やトイレの回数など、園児の健康状態を記録し、まとめたり、机やおもちゃなどを消毒したりするなど、仕事量は増えていたといいます。

ほかの保育園も新型コロナの影響で仕事量が増加していたと話している。

なかよし保育園 北山茂園長:

消毒作業とか体温チェックだとか、子供の世界なので、いろいろ嘔吐とかもあったりとか、そういう排せつ物とか、そういうときの今まで以上に慎重にやらなければいけない作業が増えています。

テレビ静岡 雨宮帆風記者:

虐待はあってはならないことですが、1件でもこうした不適切な保育をなくすために、保育士の労働環境の改善は急務だと言えます。園の調査に対し、3人は「園児が呼びかけに応じない」「給食を食べない」「水や牛乳を飲まない」などの理由から悪質な行為を行ったことを明らかにしています。

まずは子供の心のケア 心配される虐待の影響

注意・しつけの範囲を超えて悪質な行為を行った。これに対し、子供たちへの影響というのが心配される。

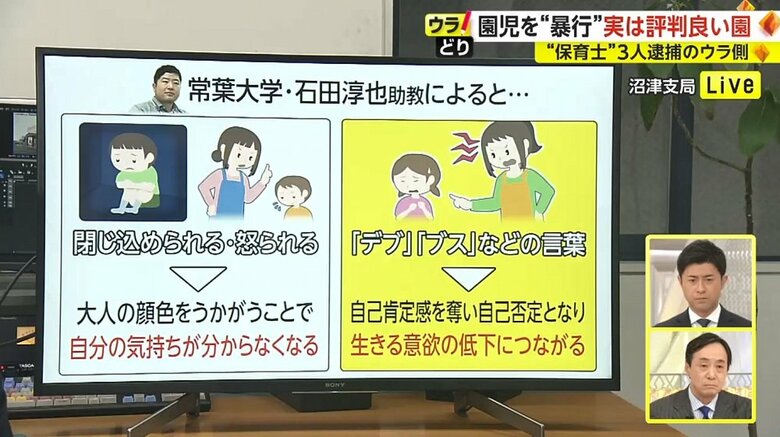

保育学を専門とする、常葉大学の石田淳也助教は「すべて子供に影響を与えてしまうひどい保育」だと指摘している。

例えば閉じ込められたり、怒られたりした場合は、大人の顔色をうかがうことで、自分の気持ちが分からなくなる恐れがある。

また、「デブ」や「ブス」などといった言葉は、子どもの自己肯定感を奪ってしまい、自己否定となり、生きる意欲の低下につながると説明している。

園児たちが負った心の傷は非常に深いといえる。こうした園児たちの心のケアがまず求められそうだ。

榎並大二郎アナウンサー:

どんな理由があったとしても虐待絶対許されないことだと思うんですけれども…。

ジャーナリスト 柳澤秀夫氏

仕事の量が増えたという現実があるにしても、それを口実にしてはいけないと思いますね。今回の3人の保育士の個別の問題なのか、それとも園の運営の問題。それから行政の指導監督。さらにはその保育をめぐる国の政策、そこまで幅広に広げた上で、問題点がどういうものがあったのかを徹底的に洗い出して、対策を講じる必要があるんじゃないですかね。

榎並大二郎アナウンサー:

“見て見ぬふり”をしてしまったという体制になってしまった。どういう環境だったのかというところの調査も必要ですね。何よりも園児のケアというところだと思います。

(「イット!」12月12日放送分より)