――本当にアーケード派だったんですね。

兄 あの時代はアーケードでしたね。多分、その時期に僕のあおりを食って弟もゲームが禁止され……って、お前はやってもよかったのか。

弟 うーん、覚えてないなあ。

――禁止になりそうな感じですよね。

兄 どうだったかな……。覚えているのが、じつはディスクシステムは予備校時代に買っているんですよ。年表整理していて気付いたんですけど、予備校に行っているときに、ゲームがいちばん禁止されていたはずなのにディスクシステムを買っているんだと思って。自分でも年表を書いていてびっくりしたんですけど。中学3年生のとき、年が明けて1986年2月にディスクシステムが発売されて、僕が予備校に行っているときの6月に『スーパーマリオブラザーズ2』が発売されたんですよね。僕は『スーパーマリオブラザーズ2』を発売直後にディスクシステムといっしょに買っているので、間違いなく予備校時代なんです。買ったいきさつというのが、多分『スーパーマリオブラザーズ2』が発売になったからだと思うんですけど、親父が買っていた週刊誌にディスクシステムの記事が載っていたんです。親父がその記事を見て、これも親父の気まぐれなんですけど、「お前はディスクシステムってヤツ買わねえのか?」って聞いてきたんですよ。これ、イコール「買っていい」というサインなわけなんです。

――(笑)。

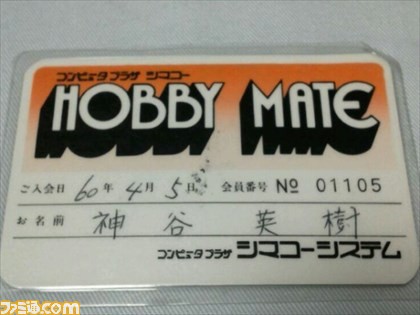

兄 僕としては「いや、買うよ。買う買う!」となって。親父は笑いながら「いや、ダメだぞ買っちゃ」って言ったんですけど、「だっていま「買わないの?」って聞いたじゃん」と僕は食いさがって、その場で母に僕の貯金から20000円をもらって。で、つぎの日にシマコーという僕らの聖地、のちに僕がPC-8801(※73)を買うお店に行って、

※73:PC-8801……日本電気(NEC、現日本電気ホームエレクトロニクス)から販売された、パーソナルコンピュータ。初代機は1981年発売。通称PC88。

弟 シマコーは鎌田中学の正面にあったパソコンショップです。

兄 で、学校の帰りにシマコーでディスクシステムと『ゼルダの伝説』(※74)と『スーパーマリオブラザーズ2』を買って帰って来たんですよ。買ってきた晩のことはよく覚えているんですけど、ファミコンの下にディスクを置いてセッティングして、ソフトを入れてロードしてゲームが起動する、っていうのをひと通り試し終わったら「勉強しろ」と親に言われて自分の部屋に追い返されて。奥のほうで弟が『スーパーマリオブラザーズ2』をやっている音だけが聞こえてくるという。もう気もそぞろで勉強なんか手につかない(笑)。

※74:ゼルダの伝説……1986年、任天堂より発売されたディスクシステム用ソフトの第一弾。フィールドとダンジョンからなるマップを探索し、8つの迷宮に隠されたトライフォースを集め、ガノンを倒すのが目的。

弟 ロードが終わったらディスクをしまってたのは覚えてる(笑)。

――抜いちゃうんですか(笑)。

兄 抜いてもゲームが動くのがうれしかったんでしょうね。「ディスクは俺が持っていくからな」と勉強部屋に持っていって、弟が「ゲームを替えるから」って来たら「どっちやるんだ? こっちか」とディスクを偉そうに渡して(笑)。だからあのときに買ったのは買ったけど、やっぱりゲームは制限されていましたね。あ、1986年の出来事としてもうひとつ大きいのは、1985年にセガ・マークIIIが発売になっているんですよ。予備校生時代の1986年12月には、マークIII版『スペースハリアー』が発売されて。ゲームセンターで『スペースハリアー』を遊んでいましたし、CMでバンバン『スペースハリアー』が流れていて、それが家で遊べるということでものすごくマークIIIが欲しかったときに、シンちゃんのお父さん、伯父さんがたまたま僕の家を訪れたんですね。僕がきびしくゲームを制限されていて、勉強部屋に押し込められてるのを見て、「これで息抜きしろ」と20000円をポンとくれて。

――粋なおじさんですね。

兄 そうなんですよ。「好きに使え」とお小遣いをくれて。大きな買い物をするタイミングなんて誕生日かクリスマスかお年玉という学生の時分に20000円という大金を手にしたわけです。で、速攻、翌日にシマコーでマークIII本体と『スペースハリアー』を買ってきたんですよ。……考えてみれば予備校時代にいっぱいゲーム機を買ってますね(笑)。

――ゲーム禁止令の意味がないじゃないですか(笑)。

兄 セガ・マークIIIと『スペースハリアー』を買って、喜び勇んで帰ってきたら、それを見た親父にしこたま怒られて(笑)。「だって、おじさんが好きに使っていいって言ったんだもん!」って言い返したんですけど、「本当にゲームを買ってくるバカがどこにいる!」とめちゃくちゃ怒られて、そのまま取り上げられました。その後、なんとか高校に入学できたので、合格発表の日にマークIIIを返してもらって、『スペースハリアー』を思う存分遊びましたが。そのときは、それまでずっとゲームを禁止されていた抑圧から解放されて、ゲームってこんなに自由に遊んでいいんだって感動しましたね。

――約3ヵ月間、取り上げられていたんですね。

兄 じつは、この話には余談があって、マークIIIをシマコーで買ったことははっきり記憶しているんですけど、セガ・マークIIIが15000円で『スペースハリアー』は5500円なんですね。つまり、20000円では足りないんです。どうやって買ったのかな、とずっと疑問だったんですけど、最近Twitterでこの話をしたときに、ユーザーさんがシマコーのチラシ画像を送ってくれて。

弟 当時のチラシです。

兄 それがめちゃくちゃ懐かしくて。チラシを見たらマークIIIが特価で売られていたことがわかったんです。「だからどっちも買えたんだ」と、長年の謎が解けたんですよ。

――SNSのつながりが成し得たエピソードですね。ちなみに、その当時ですと、ファミコンとマークIIIの両方を持っている人って、なかなかいなかったと思うんですが。

兄 そうなんですよ。しかも、ディスクシステムも持っているわけで。以降、弟の力も得ながらソフトを買っていったわけですから、家にすごくゲームがたくさんあるという状況でした。

弟 ディスクシステムは画期的だったね。ゲームも書き換えも安かったし。

兄 書き換えはよくしたなあ。でも消したくないゲームもあったから、量販店で安売りされているディスクシステムのゲームを買ってきて、目当てのゲームに書き換えてもらったり。『ファミコングランプリII 3Dホットラリー』(※75)が欲しかったときは、青いディスクカード(※76)でなければ書き換えしてもらえなかったので、量販店で500円で売ってた『ゴルフ USコース』(※77)を買って、そのままデパートに直行して書き換えしてもらいました。

※75:ファミコングランプリII 3Dホットラリー……1988年、任天堂より発売されたディスクシステム用ソフト。ラリーカーを操作し、制限時間内のゴールを目指す。専用ゴーグルをかけると画面が立体的に見える“ファミコン3Dシステム”にも対応していた。

※76:青いディスクカード……ディスクシステム用シャッター付きディスク。保存されたスコアやセーブデータなどを任天堂とやり取りする“ディスクファクス”という装置に対応したもの。対応ソフトは、『ゴルフJAPANコース』、『ゴルフUSコース』、『中山美穂のトキメキハイスクール』、『ファミコングランプリ F1レース』、『ファミコングランプリII 3Dホットラリー』。

※77:ゴルフ USコース……1987年、任天堂より発売されたディスクシステム用ソフト。『ゴルフJAPANコース』の続編にあたり、ディスクファクスを用いてデータを送るとランキング登録が可能で、成績上位者には任天堂より賞品が贈呈された。

弟 『トランスフォーマー ザ・ヘッドマスターズ』(※78)はちゃんと遊んでたね。

※78:トランスフォーマー ザ・ヘッドマスターズ……1987年、タカラ(現タカラトミーアーツ)より発売されたディスクシステム用ソフト。クロームドームやロディマスコンボイといったサイバトロン軍団を操作し、敵を打ち倒していく横スクロールアクションゲーム。

兄 あれも書き換え用に買ったんだけど、もったいないからクリアーするまでプレーしたな。ぜんぜんおもしろくなかったからクリアーしたあとに速攻で書き換えに行ったけど(笑)。

――(笑)。それにしても、ものすごく恵まれた環境ですよね。

兄 はい。で、ゲームがきびしく制限されていると言っても、ACアダプターを隠されているというだけなんで、隠し場所もすぐに見つけて……。

――子どもはすぐ見つけますよね。しかも、それを親にはナイショにして。

弟 緑のタンスに入ってることが多かったよね。

兄 緑のタンスのいちばん下の引き出しか、親父のタンスの中か、ステレオのある部屋のタンスの上にあるか。だいたい、そのAパターン、Bパターン、Cパターンでした(笑)。両親が共働きだったので、親がいない隙によく遊んでましたね。

弟 親が帰ってきたらすぐにもとの場所に戻さなきゃいけなかったので、母のクルマや親父のバイクのエンジン音には敏感になってました。

兄 父がクルマを買い替えたら、聞きなれない、しかも静かなエンジン音でステルスのように帰ってくるから、緊張感が半端なくて(笑)。

弟 マークIIIのACアダプターをファミコンに流用することもあったね。それで遊ぶとなぜかコナミのソフトだけ挙動がおかしくなって。

兄 そうそう、『沙羅曼蛇』を買った日に、僕が当時飼っていた犬のロッキーの散歩に行ってそのあいだ弟が遊んでたんですけど、帰ってきたら弟が「兄ちゃん、操作ができない」って。

弟 コントローラーが効かなくて、ゲームをスタートすると自機が画面左上に移動してそのまま動かせなくなるんですよ。

兄 『月風魔伝』(※79)もバグって遊べませんでした。

※79:月風魔伝……1987年、コナミ(現コナミデジタルエンタテインメント)から発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。和風テイストのアクションゲームで、フィールドマップを移動中に鳥居や敵に接触すると横スクロールのアクション面に切り替わる。また、ボスの前には3Dダンジョンを進むことになる。

弟 あと学校から勝手にアダプターを持ち帰ってきてなかった?

兄 ああ、英語の授業で使うラジカセのアダプターを拝借してきたこともありました。すぐに返しましたけども。電圧の違いも分からずに持ち帰って、当然ファミコンは起動せず……。でも『レースンチェイス』には使えました(笑)。

――それだけゲームがあると、クラスメイトのたまり場になったんじゃないですか?

兄 小学校時代はともかく、中学校のときには友だちが家に来ることはあまりなかったですね。あの時代は友だちの家でゲームをやるっていうのがあまりなくて。みんなそれぞれファミコンを持っていたからじゃないですかね? 遊ぶときは、田舎だったということもありますが、まわりに遊ぶところがいっぱいあって。「川に行こうぜ」とか「三角ベースやろうぜ」ということが多く、ゲームは家でひとりでやるイメージだったと思います。ただ、中学の同級生にひとりパソコンを持っている友だちがいて、ジュン君っていうんですけど、彼の家でパソコンのゲームを遊ばせてもらったのは印象に残っています。多分PC-8001(※80)だったと思うんですけど、ジュン君が打ち込んだゲームをよく遊ばせてもらいました。まだ記録媒体がカセットテープ(※81)だったので、気の遠くなるようなロード時間を待って、動きの遅い原始的なゲームを遊ぶだけなんですけど、ファミコンと違って自分で打ち込んだプログラムが動く、というところにものすごくワクワクして。

※80:PC-8001……1979年、日本電気(NEC)から発売。PCは“パーソナルコンピュータ”の略で、日本で初めてパーソナルコンピュータという言葉が使われた。1979年9月に発売されたことから、9月28日はパソコン記念日(パソコンの日)とされている。

※81:カセットテープ……1970年代、フロッピーディスクは世に出ていたが、8インチサイズが20万円以上の価格で販売されていたため、安価なカセットテープが記録媒体として重宝されていた。ただし、カセットテープはアナログ媒体のため、音に変換してデータを保存する方式で、ロード時間が非常に長く、読み込みエラーが発生することも多かった。

弟 外で遊ぶといえば、奈良井川に落ちて流されかけたこともあったね。

兄 中学のころ、ロッキーの散歩で弟とふたりで近所の奈良井川へ行ったんですけど、僕がロッキーの綱を引っぱってじゃれ始めたときに足を滑らせて土手から川に転がり落ちたんですよ。それがちょうど大雨が降ったあとで濁流になっていて、川べりにしがみつくこともできないくらい勢いがあって。

弟 私もあわててしまって、助けに行こうと土手を降りようとしたんです。

兄 しばらく流されてからようやく川べりにしがみついたんですけど、気づいたらいっしょに落ちたロッキーが僕の背中に乗っかっていて(笑)。そんなところに弟まで来たらもうカオスになるので、「お前はくるな!」といって。もう大騒ぎ(笑)。でも弟が少し降りてきてくれたので、ロッキーのリードを手渡してロッキーだけ引っぱり上げてもらって。おかげでようやく僕も岸に上がれたんです。神谷兄弟的にはめずらしい協力プレイだったと思います(笑)。

――(笑)。友だちどうしで協力プレイや対戦をされたりというのはなかったんでしょうか?

兄 中学のころはあまりやってなかったですね。まったくないってことはないですけど、そこまで盛んじゃなくて。学校でゲームの貸し借りをすることはありましたが。そういえば、友だちといっしょにシマコーへ行って、僕が『高機動戦闘メカ ヴォルガードII』(※82)を買って、友達が『忍者じゃじゃ丸くん』(※83)を買って、店を出てその場で交換したことはありましたね。ちょうど年末ごろだったんですけど、お互い自分のソフトは大晦日やお正月に新鮮な気持ちで遊びたいから、それまで交換しようっていう作戦で。

※82:高機動戦闘メカ ヴォルガードII……1985年、デービーソフトより発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。変形合体ロボット“ヴォルガードII”を操り、巨大コンピュータ“ズイガム・ボルド”を破壊するのが目的の横スクロールシューティング。

※83:忍者じゃじゃ丸くん……1985年、ジャレコより発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。忍者くんの弟、じゃじゃ丸が主人公。ジャンプでの体当たりと手裏剣を駆使し、ステージ内にいる敵をすべて倒すとステージクリアーとなる。アイテム取得によるパワーアップのほか、巨大カエルを呼び出すと無敵状態での攻撃が可能となる。

弟 でも、けっきょく大晦日にやらせてもらえなかったんだよね。

兄 そう! 大晦日にリビングの大きなテレビで徹夜で遊ぼうと意気込んでいて、親父にもそう言ってたのに、当日になったら親父が「テレビ見るからダメだ」って。

弟 それで兄がへそ曲げて自転車で家を飛び出したんですよ。なぜか私も連れ出されて。

兄 怒りのプチ家出ですね(笑)。でも行き場がないから近所の深志神社に行ったり、街をブラブラさまよって…朝方に凍えてきて帰りました(笑)。ただ高校生になってからは、高木の家がたまり場になって、PCエンジン(※84)の『遊々人生』(※85)とかファミコンの『鉄道王』(※86)とか『桃太郎電鉄』(※87)とか、そういうボードゲーム系のゲームをみんなで遊んだりしてましたね。まだ格闘ゲームが盛んでない時代でしたから。とくに『遊々人生』は毎日やっていたと思います。

※84:PCエンジン……1987年、日本電気ホームエレクトロニクス(NECホームエレクトロニクス)から発売された家庭用ゲーム機。HuCARD(ヒューカード)と呼ばれるICカード型のゲームカートリッジを採用。最大64個のスプライト同時表示のほか、最大512色の同時発色が可能で、多数のキャラクターを描画できた。

※85:遊々人生……1988年、ハドソン(現コナミデジタルエンタテインメント)から発売されたPCエンジン用ソフト。1983年に発売されたボードゲーム版“人生ゲーム”がベースとなっている。プレイ人数は最大5人。

※86:鉄道王……1987年、デービーソフトから発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。プレイ人数は最大4人。ルーレットの目に従って目的地に進み、鉄道を買収しながら資産を競う、ボードゲームの王道と言える内容。

※87:桃太郎電鉄……1988年、ハドソン(現コナミデジタルエンタテインメント)より発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。プレイヤーは鉄道会社の社長となり、サイコロを振って出た目の数を進みながら、ランダムで選ばれた目的地を目指す。目的地到着までに、全国各地の物件を購入して資産を増やし、設定した年数が終了した時点で所持金と所持物件の総額がもっとも多かったプレイヤーが勝利となる。

(後編に続く)

……と、すでに30000字を超えていたため、続きは後編で。1980年代のPCゲーム、アーケードゲーム、そして神谷さんがゲーム業界を目指すきっかけなど、まだまだ兄弟の会話は尽きません。