――どのタイミングでゲームを通しての兄と弟の交流が生まれたんですか?

兄 交流は生まれてないよな?

――もう一度言いますが、それだとこの対談の意味が(笑)。たとえば、神谷さんの家に長沢さんや高木さんが遊びに来たのをきっかけに、とか?

兄 それはちょっとはあるかな……。

弟 いや、そのころはもう部屋から締め出されていた時期でしたね。「部屋に入ってくんな」と追い出されていたので、中で何が行われているのかは……。

――わからないんですね(笑)。

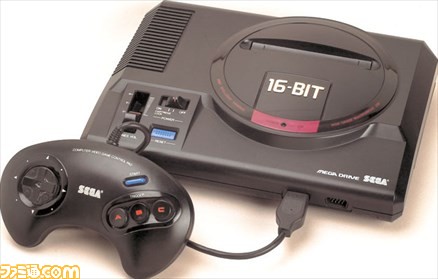

兄 高木がらみで言えば、僕が徹夜明けで朝方に寝たときに高木から電話がかかってきたことがあって。「高木から電話」と弟に起こされたんですけど、寝ぼけてて「家に来い」って言ったらしいんですね。でも、僕はそのまま熟睡してしまい、高木が家に来ても僕が寝てるので、しょうがないから僕が起きるまで弟と高木がメガドライブ(※57)版の『ぷよぷよ』(※58)をやり続けていたという。

※57:メガドライブ……セガ・エンターブライゼス(現セガゲームス)より1988年に発売された16ビット家庭用ゲーム機。アメリカ、カナダではGENESIS(ジェネシス)という名称で1989年に発売された。

※58:ぷよぷよ……コンパイルより1991年に発売されたMSX2用ソフト。同日、ファミリーコンピュータディスクシステム書き換え専用ソフトが発売(販売元は徳間書店インターメディア。“ファミマガディスク”シリーズのVol.5として発売)。メガドライブ版は1992年、セガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)より発売。現在、『ぷよぷよ』の知的財産権・商標権、営業権はセガホールディングス、開発・製造・販売はセガゲームスならびにセガ・インタラクティブが承継している。

弟 いや、覚えてない……。

兄 え、覚えてないの!? ずっとお前に“接待『ぷよぷよ』”されたって高木が言ってたぞ。

弟 覚えてないなあ。ゲームではないですけど、兄が高校生のころ、週末だけ兄の部屋でいっしょに寝ることはありましたね。

兄 あったな。土曜日の深夜にラジオで『ラジオはアメリカン』が放送されてたんですよ。ナムコ提供の番組で、ゲームのCMが流れたり、たまにゲームのBGMがかかったりして、毎週聴いてました。

弟 深夜にふたりではしゃいで。

兄 はしゃぎすぎると奥の寝室から母親が鬼の形相でやってきて「うるさくて眠れない!」と(笑)。

弟 でも放送時間が近づいてくると、兄が眠くなって寝るんですよ。「放送時間になったら起こせ」と言って。でも完全に熟睡してしまって、起こしても起きないんです。それでつぎの日に……。

兄 「なんで起こさなかったんだ!」と怒ると。

――理不尽きわまりないですね(笑)。

兄 これも交流ではないんですけど、自分の欲しいソフトがあったときに弟をそそのかすってのはありましたね。「これおもしろいから、誕生日にお前が買え」と洗脳してました。弟が本当に欲しかったのかどうかはさておき、覚えているのはファミコンの『ツインビー』と『闘いの挽歌』(※59)。あれはお前が買ったんだよな。

※59:闘いの挽歌……カプコンより1986年12月に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。サイドビュー形式のアクションゲーム。剣による攻撃に加え、盾を使った防御の概念を取り入れており、攻撃と防御の駆け引きを生み出した。ファミコン版ではVSモードが追加され、対戦が楽しめた。

弟 『魂斗羅』もそうだと思う。

兄 そうそう、お前の誕生日に俺が駅前のエースワンに買いに行ったんだけど、その日がちょうど『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』(※60)の発売日でとんでもない行列ができていて……その行列を尻目にレジでゆうゆう『魂斗羅』を買ったなぁ。

※60:ドラゴンクエストIII そして伝説へ………1988年、エニックス(現スクウェア・エニックス)より発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。シリーズ初のキャラクターメイキングシステムが採用されており、最大4人パーティーを編成できた。発売日には人気の高さから全国各地で購入者の行列ができて、テレビや新聞で報道されるほどだった。

弟 あと『バトルシティー』(※61)も。

※61:バトルシティー……1985年、ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)から発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。アーケードゲーム『タンクバタリアン』のリメイク作。戦車を操作し、一定数の敵タンクを撃破するとステージクリアーとなるシューティングゲーム。

兄 ああ、俺が誰かに貸して、借りパクされちゃったやつ……。

――『ツインビー』も『闘いの挽歌』も『バトルシティー』もふたりで遊べるものですね。

兄 でも、ふたりではやらなかったですね。

――この対談の意味が……。

弟 たぶん「ふたりで遊べるから」と説得されて買ってるんですよね。そういうのは本当にウマいので。

兄 『ツインビー』で覚えているのは、1月発売だったんですが、弟に「クリスマスプレゼントをこれにしろ」とそそのかして。親にも「弟がこれ欲しいって言ってる」と。

弟 誕生日じゃなかったっけ?

兄 違う、クリスマス。だからお前には「サンタさんが遅れるから」と伝えてた。

――サンタさんが年をまたいで……。

兄 で、僕が『ツインビー』を買ってきて。「ころ合いをみて弟の枕元に置いとくから」と、母親がしばらくカセットを隠していたんですね。僕はもどかしくて仕方なかったんで、弟に渡す前に箱から出して遊んでました(笑)。

弟 そうだったんだ。

兄 お前が学校から帰ってくるまでのあいだとかね。ガチャガチャって玄関のドアノブから音が聞こえたら慌てて隠して。それがサンタさんのプレゼントとして……。

弟 手垢の付いたプレゼント。

――(笑)。ファミリーコンピュータ ディスクシステム(※62)(以下、ディスクシステム)は発売された時期に購入されたんですか?

※62:ファミリーコンピュータ ディスクシステム……1986年、任天堂から発売されたファミリーコンピュータ用周辺機器。専用ディスクメディアの採用により、ロムカセットを上回る大容量、データのセーブ、書き換え、価格を安価に抑えるなど、新風を吹き込んだ。価格は15000円。

兄 そうです。幸運にも、ディスクシステムと『スーパーマリオブラザーズ2』(※63)を同時に買いました。……神谷家年表を見ると、ディスクシステムが発売されたときって僕は中学3年なので、受験真っ只中なんですよね。本当だったら買うなんて話じゃないですし、年表に書いたとおり僕は高校入試に失敗しているんですよ。

※63:スーパーマリオブラザーズ2……1986年、任天堂から発売されたディスクシステム用ソフト。『スーパーマリオ』シリーズの中でも難度が高く、パッケージには“FOR SUPER PLAYERS”と表記されている。

――この年表だけ見たら、ゲームで受験に失敗したと思っちゃいますよね。

兄 まあ、そんなようなものですけど(笑)。1986年は神谷家の暗黒期で……。

――予備校時代はゲーム禁止令が出ていたんですか?

兄 もちろんゲーム禁止令が出ました。不合格というのがわかった夜ってのが……もう家の中は電気がついているのに真っ暗みたいな……母ちゃんは奥の部屋にこもって泣いているし。

弟 幼かったから、わかってなかったなあ。

兄 わかってたら俺もっとつらかったわ(笑)。お前あのとき小学校3年生か。……いまでも覚えているんですけど、合格発表の朝、親父がクルマで発表を見にいってくれたんですよ、大雪が降ってたので。で、親父が出ていったのを見計らってすぐ『ナッツ&ミルク』(笑)。その後しばらくして親父が帰ってきたので、すぐにファミコンをしまってソファに寝転んで、その辺にあった回覧板を読むふりをして待ってたんです。すると親父が険しい顔で「お前不合格だったぞ」と。正直僕は自分で不合格を確信していたので、「ふうん」と答えて平静を装ってたんですけど、もうそれからずっと親父の機嫌が悪くて針のむしろ状態で。さらにその晩、奥の部屋にこもって泣いてる母ちゃんの代わりに親父が晩御飯を作ったんですけど、それがよりにもよって親子丼で。

弟 親子に不協和音が生じてるときに(笑)。

兄 僕は食欲だけは変わらないのでムシャムシャ食べて。「おかわり」と言ったら親父がムッとした顔をして……。内心「いや、メシはくれよ!」と。

――つらい経験があったと……。

兄 ただ、神谷家としては1986年は暗黒時代だったんですけど、ゲームライフとして見たときにはバラ色だったんですよ。

――(笑)。

兄 なぜバラ色かというと、中学までは「学区」というものが定められて、歩いて通えるところに学校があったんですね。それが高校になると学区がなくなって、みんな自転車や電車を使ってちょっと離れた高校に通い始めるんです。で、予備校も同じく、駅前を通り越してさらに離れた場所にあったんですよ。これがなにを意味するのかというと、帰りに駅前を通る。すなわちゲームセンターに通い放題なんですよ。このときがいちばんゲームをやった時期ですね。アーケードゲームを。またこの1986年がいいゲームが揃ってるんですよ。

――(爆笑)。

兄 黄金時代ですよね。だって1985年に『グラディウス』(※64)、『スペースハリアー』(※65)、『ドラゴンバスター』などが稼働となって、1986年には『ファンタジーゾーン』(※66)や『沙羅曼蛇』(※67)、『アルカノイド』(※68)や『バブルボブル』(※69)など、いまも語り継がれているエポックメイキングなタイトルが出まくって。とくに『グラディウス』と『スペースハリアー』は僕の人生を変えたとも言える作品で、初めて『グラディウス』を見たときの衝撃たるや……。確かイトーヨーカドーのゲームコーナーだったと思うんですけど、4つ並んだオプションからレーザーがドバーッと出るのを見て、これはとんでもないゲームがやってきたと。『スペースハリアー』も、初めて見たのはキャロットなんですけど、ものすごい速さで飛んでるのを見て、「こんなもの絶対クリアーできない」と絶望するほどの迫力を感じました。

※64:グラディウス……コナミ(現コナミアミューズメント)が手掛けたアーケードゲーム。1985年より稼動。惑星グラディウスを救うため、超時空戦闘機“ビックバイパー”を操り、亜時空星団バクテリアンと戦う横スクロールシューティングゲーム。パワーカプセルを取得し、好みや戦略によって自機を自由にパワーアップできるというシステムが革新的だった。

※65:スペースハリアー……セガ(現セガ・インタラクティブ)より1985年から稼働となったシューティングゲーム。鈴木裕氏が開発を手掛けた、『ハングオン』に続く体感ゲーム第2弾。操縦桿の操作に合わせて筐体が可動するローリングタイプと、可動機構を廃したシットダウンタイプがある。奥行きのある3D表現、発色数32000色の鮮やかな画面、ベースとドラムスを加えたサウンド、多重スクロール・高速スクロール処理など、当時の先端技術が取り入れられていた。

※66:ファンタジーゾーン……1986年に稼働がスタートとなった、セガ(現セガ・インタラクティブ)のアーケードゲーム。パステルカラーのやわらかなグラフィックとポップなBGM、マルチスクロール(任意方向へのスクロール)と買い物によるパワーアップシステムなど、斬新な要素が詰め込まれた横スクロールシューティングゲーム。

※67:沙羅曼蛇……1986年に稼働がスタートしたコナミ(現コナミアミューズメント)のアーケードゲーム。『グラディウス』の続編的位置づけとなるシューティングゲーム。ふたり同時プレイが可能で、1Pはビックバイパー、2Pはロードブリティッシュを操作。全6ステージで、奇数ステージが横スクロール、偶数ステージが縦スクロールとなっている。

※68:アルカノイド……タイトーから1986年に稼働となったパズルゲーム。ボールが当たると不規則に反射する敵キャラクターや、パワーアップアイテムなど、『ブロックくずし』に新たな要素を追加したゲームデザイン。

※69:バブルボブル……タイトーより1986年より稼働となった固定画面型アクションパズルゲーム。“泡はきドラゴン”を操作し、画面内に配置された敵をすべて倒すとステージクリアー。ふたり同時プレイが可能で、エンディングを迎えるにはふたり同時プレイで最終面(100面)をクリアーする必要がある。

弟 『アウトラン』(※70)も1986年だね。

※70:アウトラン……『ハングオン』、『スペースハリアー』、『エンデューロレーサー』に続く体感ゲームの第4弾。美しい音楽と色彩豊かなステージが魅力のレースゲーム。プレイヤーが任意にルートを選択可能で、16通りのルートを走ることができた。筐体は全4種類。可動筐体はデラックス版とスタンダード版の2種類があり、ハンドル操作に合わせて筐体が左右に可動し、クラッシュやコースアウトの際には細かく振動。非可動タイプはBOX型のコクピット版と、小型で立ってプレイするアップライト版があったが、アップライト版は輸出用であるため、日本国内で見かけることはほとんどなかった。

兄 体感ゲームも盛り上がった時期だったな。オリジナリティー溢れるゲームがつぎつぎと世に出て。さまざまなゲームデザインが試されては消え、試されては消えていった1980年代。多感な時期に、その中に入ることができて体験できたんですよ。家ではゲームが禁止だったので、予備校に行った帰りが息抜きの時間で……。僕、予備校生のときにも最初の日程の受験を不合格になってるんですよ。で、その発表の前日もゲームセンターに入り浸っていて、ちょうどそのときに『アルカノイド』全面クリア―を達成したんです。でもつぎの日に予備校の先生に「残念ながら不合格だった」と伝えられて……。そうしたら友だちが「いいじゃん、『アルカノイド』クリアーしたんだし」って慰めてくれました。

弟 ぜんぜんよくない(笑)。

兄 そうそう、そのころになると、徐々にアーケードゲームと家庭用ゲームの差にも気付き始めるんですよね。グラフィックも音も、やっぱり業務用であるアーケードゲームのほうがゴージャスで。そんなところからもアーケードゲームへのあこがれというのはどんどん膨らんでいきましたね。

弟 『グラディウス』のサウンドトラック事件もあったね。

兄 そう! 最初にも言いましたが、僕はゲームに関しては遊ぶことだけではなくて、その“音”への興味も強かったんです。重厚なアーケードゲームの音楽が耳から離れなくて、まるで禁断症状のように一日中頭の中でグルグル鳴っていることもあったり。この曲を静かな部屋で聴けたらどんなにいいだろうかと思いながら、ゲーセンの喧騒のなかで筐体のスピーカーに耳をつけて聴き入ったりするほど、ゲームの音楽にも飢えていました。そんなとき、イトーヨーカドーのレコード売り場で『グラディウス』のサウンドトラックの発売予告のポスターを見つけたんです。ゲームのサントラなんてまだほとんどない時代でしたから、もうとにかくうれしくてその場ですぐに予約して、夜も眠れないほど発売日を待ち焦がれて。そして待望の発売日……予備校が終わってすぐに自転車を飛ばしてイトーヨーカドーに急行して、サントラを受け取ってすぐ帰宅して。当時はまだサントラもカセットテープの時代でしたから、家のカセットデッキにテープをセットして、震える指で再生ボタンを押したら……。

弟 東芝の赤いダブルデッキのラジカセだったね。

兄 スピーカーから流れてきたのが、まさかのファミコン版の曲だったんですよ。アーケード版のサントラと信じ切っていたので、もう愕然として頭の中が真っ白になって……しばらく立ち直れませんでした。

――……心中お察しします。

弟 ただ、また親父の気まぐれなんですけど、ある日、当時まだ珍しかったCDプレイヤーを買ってきたときに、いっしょにゲームのサントラCDを買ってきてくれたことがありました。

兄 ナムコのアーケードゲームの音源を収録した『ザ・ベスト・オブ・ビデオゲーム・ミュージック』ですね。『ゼビウス』とか『ドルアーガの塔』とか『リブルラブル』(※71)とか、ナムコ黄金期のゲーム音楽がほとんど収録されていて、これはうれしかったですね。CDというものも珍しかったですけど、家でアーケードゲームの音楽が聴けるというのがとにかく新鮮で。擦り切れるほど聴きましたね。ちなみにファミコン版グラディウスのサントラ事件から1ヵ月ほどして、『コナミ・ゲーム・ミュージックVol.1』というサントラが発売になって、そっちはちゃんとアーケード版の音楽が収録されていたんです。『グラディウス』だけではなくて『ツインビー』や『イー・アル・カンフー』(※72)なども網羅されていて、ようやく禁断症状が治まりました(笑)。

※71:リブルラブル……ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)が手掛け、1983年に稼働。矢印の形状をした“リブル”と“ラブル”を操作し、ふたつのあいだにあるラインでキャラクターを取り囲むアクションゲーム。

※72:イー・アル・カンフー……1985年に稼働がスタートした、コナミ(現コナミアミューズメント)のアーケードゲーム。さまざまな武術や武器を駆使する格闘家たちと戦う格闘ゲーム。稼働からすぐMSX、数ヵ月後にファミリーコンピュータへ移植された。アーケード版の敵の数は11人、MSX版およびファミコン版は5人。アーケード版はふたりプレイが可能だったが、コンピュータ戦を交互にプレイするだけで、協力プレイ・対戦プレイは行えない。