――期せずしてファミコンが手に入ったわけですが、セガハード、このタイミングだとSG-1000(※39)ではなく、SG-1000 II(※40)でしょうか。セガハードという選択肢はなかったのですか?

※39:SG-1000……1983年にセガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)から発売された家庭用テレビゲーム機。“SG”はSEGA GAMEの略。ゲームパソコン“SC-3000”(“SC”はSEGA COMPUTERの略)からキーボードを切り離し、価格を抑えたゲーム専用機でCPUは8ビット。セガから発売された専用カートリッジに加えて、ツクダオリジナルのオセロマルチビジョン用のカートリッジも遊べる。

※40:SG-1000 II……SG-1000が薄型となったマイナーチェンジ版。1984年にセガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)から発売された。専用コントローラー、ジョイパッドが標準で2個付属となり、形状も変更。レバーを取り外すとパッド状になり、本体側面に格納できるようになっている。

兄 それに関してはプチ事件がありまして。中学校に上がったときには、ちょうど学校でもファミコンが流行り始めていたころで。ファミコンのCMが流れていたんですが、子どもの目にはアーケード版と寸分違わないように映って、憧れのゲームセンターのゲームが家で遊べる、と話題になっていたんです。カセットビジョンって、ちょっとまだ原始的な画だったじゃないですか。

――ドットも荒いですからね。

兄 ファミコンはあのカラフルで緻密なグラフィックが革命的で。みんなやっぱり「ファミコン」、「ファミコン」となってた。でも、先ほど言ったように、どこに行っても買えない時期で。そんな中、同じクラスのカンベってやつが「もう我慢できないから、セガを買った」と言ってきて。当時は誰も「SG-1000(エスジーセン)」と呼んでいなくて、みんな「セガ」って呼んでいたんですけど、ファミコン争奪戦からひとり脱落者が出たわけです。

――脱落者(笑)。

兄 我慢できなくて妥協したんだな、って思いましたね。だってSG-1000なんて、いまでこそ味があって嫌いじゃないですけど、単色のキャラクターにガクガクしたスクロールって、おもちゃ売り場のデモを見てても子どもながらに「これはないな」って思ってましたから。

――(爆笑)。あ、ちなみに僕はファミコンも持ってましたが、SG-1000 II、セガ・マークIII(※41)、セガ・マスターシステム(※42)など、セガハードは以降もすべて買っていますので、どちらのハードのよさもわかります。

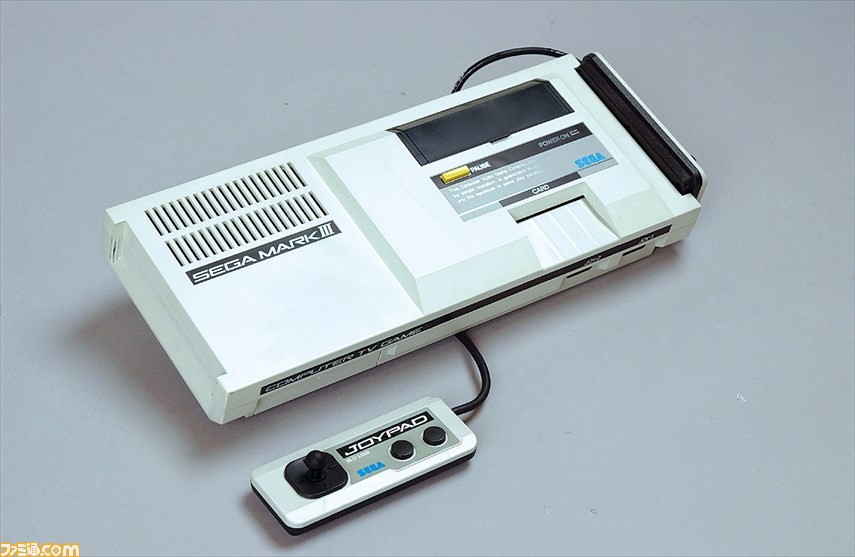

※41:セガ・マークIII……1985年、セガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)から発売された家庭用ゲーム機。SC-3000シリーズやツクダオリジナルのオセロマルチビジョンとの互換性を維持しつつ、同時発色数、スプライト、スクロール機能などを強化。

※42:セガ・マスターシステム……1987年、セガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)から発売された家庭用ゲーム機。もともとセガ・マークIIIの北米向け機種として1986年にセガ・オブ・アメリカが発売したもので、北米版をベースにFM音源と連射(RAPID)機能を内蔵するなど、マイナーチェンジを行い、逆輸入となる形で日本国内でも発売された。

兄 僕も大人になってその境地には達しましたが(笑)。当時のファミコンを知ってしまった子どもからすると、「ファミコンのほうがいい」となってしまうわけですよ。でも、買えないからクラスの中でもファミコンを持ってるヤツはひとりもいない。みんな「ファミコンやりたい」という中で、カンベがついにセガを買ったと。そうすると、みんなテレビゲームに飢えていましたから、「じゃあ、みんなでカンベの家にセガを遊びに行くか」となって……。お前、カンベは知らないよな?

弟 知らない。

兄 五叉路の近くに住んでいたんだけど……親父さんがパン屋のアルルの2階でスナックをやっていて……まあいいや。で、カンベの家に着いたら、もうみんな羨望のまなざしで。『スタージャッカー』(※43)とか『オーガス』(※44)とか、まあ『オーガス』はどうしようもないゲームだったんですけど。

※43:スタージャッカー……1983年にセガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)から発売されたSG-1000(SC-3000)用ソフト。対空、対地ショットを撃ち分けるのが特徴的なシューティングゲーム。宇宙空母から発進する機体を操り、敵を殲滅させながら再び空母を目指す。

※44:オーガス……1984年、セガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)から発売された、アニメ『超時空世紀オーガス』をもとにしたSG-1000(SC-3000)用シューティングゲーム。自機のオーガスはフライヤーとオーガロイドに変形可能。オーガロイドは攻撃力と防御力が高く、フライヤーは移動速度に優れ、スクロール速度も上がるという特徴がある。

――味のあるゲームということで(笑)。

兄 脱落者だと思っていたのに、実際にカンベの家のテレビにゲーム機がつながっているのを見たら感動してしまって。それで帰ってから親父に……そうそう、思い出した。親父は基本的に高い買い物は許してくれなくて、テレビゲームなんてもってのほかだったわけですが、親父に「どうしてもゲームが欲しい」とお願いして。そのときの頼みかたというのが「ファミコンはどこにも売ってないから、セガでいい」と。そうしたら親父が「そんな欲しくもないもの、あきらめて買うもんじゃない。我慢して欲しいヤツを買え!」と返してきて(笑)。僕からすると「ファミコンだったら買ってもいい」というOKが出たと思い、言質を取ったと大喜びして「じゃあファミコン買う!」となったわけです。いま考えても、あのときの親父の言葉というのは、僕のゲーム人生を変えたひと言だったと思います。もしも妥協してSG-1000 IIを買っていたら、神谷兄弟の運命はまったく違っていたと思います(笑)。

――それでファミコン購入となったわけですね。

兄 なし崩し的に「ファミコンだったら買っていい」というところからさっきのシンちゃんの流れになるんですよ。シンちゃんには親父も甘かったんですね。そのシンちゃんが持ってきた話で、しかも中古とはいえソフト15本付きで30000円という破格の値段だったわけです。当時、カセットが1本4000円、5000円でしたから、考えられない価格で。基本的にファミコンとか、ゲーム類は全部定価で、中古ショップなんかもない時代でしたし。だからもう飛びついて、一気に我が家がゲームで潤ったわけです。

弟 でも兄が『五目並べ 連珠』でCPUに勝てなくて、よくカセットを投げつけていたのを覚えています。

兄 よく覚えてるな……。ルールをよく理解していなかったからぜんぜん勝てなかったんですよ。

弟 転がったカセットを指さして「あいつ仲間はずれな」と言われて、子ども心に「なに言ってんだこいつ」と。

兄 (笑)。

弟 『テニス』(※45)のカセットもよく放り投げていました。

※45:テニス……1984年、任天堂から発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。ひとり用とふたり用を選択してプレイが可能で、ふたり用はダブルスでコンピュータと対戦が行えた。

兄 ああ、あれはポーズボタンが壊れていてイライラして(笑)。買ってから気づいたんですけど、シンちゃんの友だちがなぜそんなお買い得な値段で売ってくれたのかというと、まだ四角ボタン(※46)だったころの本体なんですけど、じつはポーズボタンが壊れていたんですよ。といっても、ちょっと接触が悪くなっていて、ゲームを遊んでる最中にたまに勝手にポーズがかかる程度なんですけど。それでたぶん壊れたと思って、パッと売っちゃったんでしょうね。それを買った僕たちも、遊んでいるといいところでやたらとポーズがかかるので、キレてカセットを放り投げて(笑)。けっきょく親父が修理に出してくれて、すぐに直りましたけど。ついでに新しい丸ボタンのコントローラーになって帰ってきて。

※46:四角ボタン……初期のファミコンのコントローラーのA、Bボタンはゴム製で、形状が四角。丸ボタンはプラスティック製。

――1985年のお正月休みは忘れられない記憶になっているわけですね。

兄 そうですね。『ナッツ&ミルク』、『クルクルランド』(※47)、『デビルワールド』(※48)、『エキサイトバイク』(※49)、『ゼビウス』、『五目並べ 連珠』、『テニス』、『ロードランナー』(※50)、『マッピー』(※51)……。

※47:クルクルランド……任天堂から1984年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。プレイヤーが操作するグルッピーはつねに直進しているため、手を伸ばして格子状に並んだ棒つかみ、クルクル回って進行方向を変えるという独特の操作が求められるアクションゲーム。制限時間内に隠された金塊をすべて捜し出すとステージクリアーとなる。

※48:デビルワールド……1984年、任天堂から発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。プレイヤーはタマゴンを操作し、迷路状のステージにあるドットを集めたり、アイテムを指定の場所に設置しながらステージのクリアーを目指す。画面上部にいる“デビル”が指差した方向にステージはスクロールするので、壁に挟まれないように移動する必要がある。

※49:エキサイトバイク……1984年、任天堂より発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。状況に応じてアクセルとターボを使い分けながら、規定タイム以内でのゴールを目指すレースゲーム。デザインモードでは、プレイヤーが任意にコースを作ってプレイが可能。

※50:ロードランナー……1984年、ハドソンより発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。敵に捕まらないように、ステージ内にある金塊をすべて回収し、脱出できればステージクリアーとなる。床に穴を空けて下の階層に移動したり、穴に敵を落とすなど、レーザーガンを駆使して障害を乗り越えていくアクションパズルゲーム。

※51:マッピー……1984年、ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)より発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。警官のマッピーを操作し、トランポリンやパワードア、ベルを利用しながら、泥棒猫のニャームコ、手下のミューキーズに捕まらないようにステージにある盗品を取り戻すアクションゲーム。

弟 『エキサイトバイク』は金色の箱で、ショップでも目立ってたもんね。あとよく覚えているのが、「誕生日もクリスマスもいらないから、ファミコン欲しい、って言え」と命令されて。「わかった」って答えたこと。

兄 俺が命令したの?

弟 そう。買わされそうになったのを覚えてる。……けっきょく買わなくて済んだんだけど。

兄 お前はカーロボットのオモチャばかり買ってたからな……。あとで話しますけど、何かと弟をそそのかしていたと(笑)。それから、ファミコンを入手した後あたりから、僕はいわゆるゲームセンターにも行くようになりました。それまでアーケードゲームは親といっしょに行ったデパートのゲームコーナーで遊んでいましたが、中学2年のときにクラスに転入生が来て。マチダ君という子で「マッチ」って呼んでたんですけど、ちょっと都会っ子でみんな一目置いていて。で、ある日カンベが近所のバッティングセンターに『ドラゴンバスター』(※52)が入荷したって情報を持ってきて。

※52:ドラゴンバスター……ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)が手掛け、1985年から稼働となったアーケードゲーム。主人公クロービスを操作してダンジョンを突破し、ステージの最後には巨大なドラゴンと一騎討ちを行うファンタジーアクション。2段ジャンプや垂直斬り、兜割りなど、多彩なアクションが行えることが話題を集めた。

弟 渚の国道19号線沿いのところにある。

兄 そう、何台かゲーム筐体も置かれているようなところなんですけど、そこに土曜日にみんなで行こうという話になって。で、まだ転校してきたばかりのマッチも誘おうってことになったんですよ。それでマッチに「土曜日にバッティングセンターに『ドラゴンバスター』やりに行かない?」って聞いたら、「え、そんなところに行くならゲーセン行こうぜ」って言うんですよ。もうみんなザワッってなって(笑)。

弟 当時のゲームセンターって学区外にあって、ちょっと悪いところってイメージでしたから。

兄 もうみんな「え……ゲ、ゲーセン?」って(笑)。で、それで土曜日にマッチの家の近所のパルっていうゲームセンターに行ったんですよ。それが僕の人生初ゲームセンターだったんですけど、マッチに続いておそるおそる中へ入ったら……もう、見渡すかぎりテーブル筐体がズラリと。

弟 サンアイの坂の手前の店だよね。見渡すほど広くない店ですが(笑)。

兄 まあ学校の教室程度の広さなんですけど、デパートのゲームコーナーじゃお目にかかれないような新作や、マイナーなメーカーのゲームまで網羅されていて、まさにアーケードゲーム天国。しかも1プレイが50円なんですよ!

弟 デパートだと100円でしたから。

兄 それからはもう、毎週土曜日はゲーセンの日で、少ないお小遣いを握り締めて毎週通っていましたね。学校からは出入りを禁止されてる場所なので、PTAの見回りが来たら裏口から逃げたりするのも日常茶飯事で。外ではアーケードゲーム、家ではファミコンと、ゲームライフを満喫していました。

――ファミコンはデフォルトでコントローラーがふたつあるわけじゃないですか。ファミコンをきっかけに兄弟でゲームをいっしょにやるようになったわけですか?

兄 ……俺とお前でいっしょにゲームをやったことってあまりないよな?

弟 あんまりないね。

――この対談記事の意義を根底から覆す発言はやめてください(笑)。

兄 ゲームに関わらずですが、僕が暴君だったんで弟を力で支配していたんですよ。

弟 当時、兄は頭がおかしいと思っていました。

―― (笑)。

兄 よく話すんですけど、ソファーテーブルにテレビのリモコンが置いてあったときに、僕はソファーに寝たまま、隣りの部屋にいる弟を「おい」って呼んで「リモコン取れ」と(笑)。

――(爆笑)。

弟 リモコンのリモコンですよ。

兄 ソファーから起き上がろうとしませんでしたから。『スター・ウォーズ』のジャバ・ザ・ハットのように。だから大学生になってひとり暮らしを始めたときに最初に思ったのが「リモコンって自分で取らなきゃいけないの……?」でした。

――でも、過去はその関係だったのに、いまは良好な関係が築けているのはスゴイと思います。

兄 いまは弟と会ったときには、必ずメシ代を、贖罪の意味で僕が払っています。

――本当にゲームはいっしょに遊んでいないのですか?

兄 やってないですね。たとえば『ツインビー』(※53)だと、ベルを余計に撃ったとか、勝手に取ったとか……。『魂斗羅』(※54)でも、2Pキャラがジャマで見えにくいとか、勝手にスクロールされて死んだりとか、揉めるじゃないですか。真剣に攻略しようと思ったらひとりで遊んだほうがいいですから。覚えているのは、ファミコンを酷使し過ぎてアダプター差し込み口がゆるゆるになってきて、ちょっとでも本体が揺れると電源が落ちる状態になっちゃったんですね。だからアダプターにテンションがかかるように工夫してファミコンを設置して遊んでいたんですけど、コイツが「ただいま」って言ってダダダダっと走ってくると、その揺れで電源が切れて。で、弟を怒鳴りつけると(笑)。

※53:ツインビー……コナミ(現コナミデジタルエンタテインメント)が手掛けた縦スクロールシューティング。1985年、アーケードにて稼働(現在のアーケード版権利はコナミアミューズメント)。1986年、ファミリーコンピュータ、MSXに移植。ふたり同時プレイが可能で、1Pがツインビー、2Pがウィンビーを操作。ステージに登場する雲はベルが隠れているものがあり、特定の雲に対空ショットを当てるとベルが飛び出し、ベルを一定数のショットを撃ち込むとベルの色が変化。入手したときのベルの色によって、得点や各種パワーアップの効果が得られた。

※54:魂斗羅……コナミ(現コナミデジタルエンタテインメント)より1988年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。特殊部隊『魂斗羅』の兵士が謎の軍隊と戦うアクションシューティングゲーム。ふたり同時プレイが可能。アーケード版は1987年より稼働となっている。

――ファミコンはオートセーブじゃないですから気持ちはわかります。

兄 『ドルアーガの塔』(※55)を遊んでいるときにそうなったときはもう激怒して力まかせにひっぱたいて……。いや、いまは本当に申し訳ないって思うんですけど。

※55:ドルアーガの塔……1985年にナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)から発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。主人公ギルを操作し、悪魔ドルアーガの60階の塔を攻略するアクションRPG。1984年にアーケードにて稼働。アーケード稼働時は、宝箱の出現方法情報をゲームセンターに設置されていたコミュニケーションノートに書いて共有したり、逆にほかのプレイヤーに情報を漏らさないようにするため、プレイ中に筐体の周囲を人垣で隠すなど、さまざまなドラマを生んだ。

弟 けっきょくアダプターの差し込み口は完全に取れてしまって、シンちゃんから買ったファミコンはそれで役目を終えました。

兄 いつだったかな、そのファミコンがダメになったタイミングで修学旅行があったんですけど、それで帰ってきたら弟が新品のファミコンで遊んでるんですよ。

弟 親父が新しいのを買ってきてくれたんです。なぜか気前よく。

兄 それ以降は、その二代目ファミコンが神谷家で活躍することになりました。でも当時はよくソフト抱き合わせで本体が売られていたのに、親父は本体単品で買ってきていて……俺に任せてくれればたとえロクでもないソフトでもいっしょに手に入ったのに! って悔しがったのを覚えています(笑)。あのころお前は、ファミコンで何を遊んでたの?

弟 うーん……。

――お兄さんがいないときに目を盗んで「いまだ!」と遊んだり……。

弟 それはやってましたね。ただ幼かったのでゲームのことがよくわかっていなくて。勝手に遊んだら兄のデータが消えちゃうんじゃないかと。……ビクビクしながら、ちょっと遊んでは止める、ちょっと遊んでは止めるという感じでした。

兄 僕の『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』(※56)にはバックアップ機能がついていたんです。弟に「おい、これ(ふっかつのじゅもん)メモしとけ」と言ってセーブし、「おい、これ(ふっかつのじゅもん)入れとけ」と言ってスタートするという(笑)。オートセーブならぬ“弟セーブ”ですね。

※56:ドラゴンクエストII 悪霊の神々……1987年にエニックス(現スクウェア・エニックス)より発売されたファミリーコンピュータ用ソフト。ゲームの中断と再開には“ふっかつのじゅもん”と呼ばれるパスワードを利用。ふっかつのじゅもんは最大52文字と長く、メモが間違っていて悶絶するプレイヤーが続出したが、当時の思い出を熱く語る人の表情はだいたい笑顔。

――(笑)。

弟 ふっかつのじゅもんを間違えると「違うじゃねえか!」って怒られて……。

兄 『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』は、ウチの裏にタッちゃんという弟の友だちが住んでたんですけど、そのタッちゃんが発売日に買ったのを、なぜかその日にちょっとだけ貸してくれて。ほんの1、2時間くらいだったと思うんですけど、じゃあちょっとやってみようかな、と遊んでみたらおもしろくておもしろくて……。それで僕たちもすぐ買ったんです。

弟 ただ、名前が……。

兄 そう、ちょっと遊んでみるだけのつもりだったので、名前を“ころす”と入力して始めたんです。「おお ゆうしゃ ころす!」と出るのがおかしくて。ところがゲームを進めたら熱中してしまって、そのままレベル5くらいまで上げてしまって……もったいなくて自分でソフトを買ったあともそのふっかつのじゅもんで続けてしまい、その後クリアするまでずっと“ゆうしゃころす”と付き合うことになって大後悔しました。

弟 くだらないことをするから……。私も当時の悪夢を思い出してきたので、この場で話してもいいですか?

――どうぞ(笑)。

弟 私が『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』を始めたら、兄が「ふっかつのじゅもんをメモってやる」って言うんです。珍しいこともあるもんだなと思ってお願いしたら、代わりに食器洗いを押し付けられて。

兄 そんなことあったっけ?(笑)

弟 いまにして思えばまったく等価交換になってないんですよ。しかも、回を追うごとにじゅもんのひらがなをわざと崩して書き始めて。最初のうちはなんとか読み解いて入力してたんですけど、どんどん調子にのって象形文字みたいになっていくんです。

兄 ぜんぜん覚えてない(笑)。

弟 本人はネタのつもりなんでしょうけど、こちらはぜんぜんおもしろくない。ついにはどうにも読み取りが困難になったので本人に助けを求めたら、もう書いた本人にも判別不可能で……。そこで私の冒険は終わりました。

兄 (爆笑)。

――よくそれでゲームが嫌いにならなかったですね。

弟 いま考えるとそうですね。兄は嫌いになりましたけど(笑)。

兄 親が弟の味方をするんで、兄弟でもめごとになって弟が「ウワーン」ってなると僕が怒られるという感じで。それを根に持って、弟が集めていた『ビックリマン』シールをビリビリに破いてゴミ箱に捨てたら、僕がいない隙に弟が僕の漢字ドリルをビリビリに破ってゴミ箱に捨てていて。お前、覚えてる?

弟 それは覚えてる。思い切りひっぱたかれた(笑)。