サービス輸出が円高を復活させるのか?

断続的に発生する円高や頻発する自然災害、縮小する国内市場を嫌気して製造業の海外生産移管が進んだことが主な背景とされる。こうした構造変化は過去四半世紀にわたって徐々に進んできたものと考えられるが、こうした事実を踏まえた上で「ディスインフレ通貨だから上昇するはず」という理論的に想定される展開が本当に正しいのかは、冷静に考える必要がある。

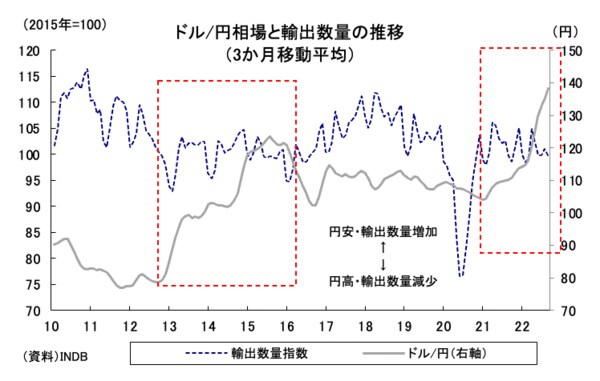

【図表③】

もちろん、日本の観光地としての世界的評価は高そうであるため、財輸出は期待できなくても、長い時間をかけてサービス輸出が外貨を稼ぐポテンシャルはある。だが、岸田政権下で持続されてきた鎖国政策や、それが解除された後の厳格な感染防止対策(象徴的にはマスク着用)の要求などを通じて日本に対する閉鎖的なイメージは明らかに拡がっている。

10月6日、英The Economist誌は「Many Japanese are still reluctant to go unmasked ~Why get a face lift when you can get a face covering?~」と題した記事を掲載している。これが世界の日本に対する率直な目線なのだろう。

日本人は中国や北朝鮮を閉鎖的な目で見ると思うが、世界の日本に対する視線も類似の機運を帯び始めていないのだろうか。「サービス輸出を主軸に外貨を稼ぐ」という経路は有望だが、何とも確証は持てない。

いずれにせよ、名目・実質双方のベースで極端な円安が進んでおり、その反動に身構えるのは当然の話ではある。しかし、中長期的な視座に立った時に「どういった経路で円高に戻ってきそうなのか」を考えることが、為替ヘッジ戦略や資産運用戦略を考える上で重要になってきていると言える。

※寄稿はあくまで個人的見解であり、所属組織とは無関係です。また、2022年10月23日時点の分析です。