本質的な問題は「上がらない賃金」

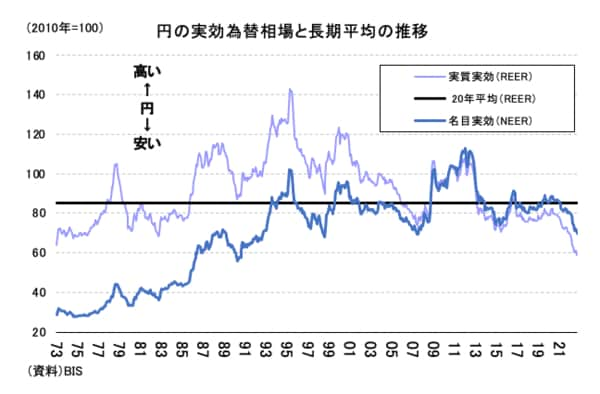

10月19日、国際決済銀行(BIS)から発表された9月の実効為替相場(REER)は58.94と1971年9月(58.31)以来の安値を更新している(図表②)。REERとは、物価の影響を加味した実効為替相場のことだ。

【図表②】

一般的には対ドルの名目価値(※新聞やニュースで言及される為替相場)が約32年振りという議論に終始しやすいが、名目ベースの実効為替相場(NEER)は2007年7月以来、すなわち円安バブルと呼ばれた局面がパリバショックで終焉を迎えた頃と同水準にとどまっている。

こうした実質ベースのREERと名目ベースのNEERの差は、主要貿易相手国との物価格差に相当する。

「安い日本」という論調は、ドル/円の名目為替レートが140円や150円になった場合にしばしば見られるが、本当の問題は、やはり日本経済が長年患っている相対的なディスインフレ状況、端的に言えば「上がらない賃金」である。

賃金と言えば、最近、日本のニュース番組で米カリフォルニア州のファストフード従業員の最低賃金が、現在の時給15ドルから時給22ドル(約3278円)へ引き上げられることが話題になっていた。

同番組では、日本の全国平均の最低賃金が時給961円ということが引き合いに出され、円安の弊害として最低賃金に言及しているように見えた。

しかし、1ドル75円だったとしても22ドルは1650円で、日本の最低賃金の1.7倍だ。そもそも賃金設定の段階から日本は劣後しているという大前提がある。その前提の上で、円安の弊害が議論されるべきである。

人件費の差は当然、財やサービスの価格設定に影響するため、最終的に一般物価(CPIなど)の差となって現れる。その一般物価の差がREERベースでの円相場を押し下げ、「安い日本」の象徴として仕上がるようになる。

番組中、アナウンサーは円安の弊害を念頭に、「日本で時給3000円の仕事なんて、想像もつかない」とコメントしたようだが、円安が進む前から相当差がついているという考え方は持っておいた方がいい。そうでないと、名目上の円安・ドル高が修正されたら賃金の格差が解決されるかのような錯覚をしてしまう。