このアワードは、その前身とみなされるSpike Video Game Awardsの頃から、受賞作発表の合間に挟まれる新作発表が名物のひとつ(昔は特に、受賞作よりそちらがお目当てのゲーマーも多かったことは否めない)。

そして今年も実に豊作。アクションゲーム『ベヨネッタ3』や、格闘ゲーム『ソウルキャリバーVI』、フロム・ソフトウェアの新プロジェクトといった完全新規のサプライズ発表に、小島秀夫監督の新作『デス・ストランディング』やFPSシリーズ最新作『Metro Exodus』といった大作系も新トレイラーを公開。Twitterなどでもトレンドになっていたようなので、すでにご覧になった人も多いのではないだろうか。

さらに『ベヨネッタ』&『ベヨネッタ2』のSwitch版や、『リトルビッグプラネット』シリーズなどで知られるMedia Moleculeの新作『Dreams』、レアの海賊アクション『Sea of Thieves』、小説および映画原作の『World War Z』ゲーム版などが発表されたり、新トレイラーが公開されたり。

人気沸騰の『PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS』も新たなデザートマップの映像を流しつつ、12月21日にPC版を正式版の1.0とすることを発表している。

渋いところでは、FPS『PAYDAY』シリーズの開発者などが集った新スタジオ10 Chambers Collectiveが、処女作となる4人協力プレイのFPS『GTFO』をアナウンス。一方で、中堅パブリッシャーのTHQ Nordicは(情報自体は実はイベント直前に公開してしまっていたが)モンスターが潜む極寒の世界をサバイバルする『Fade to Silence』を披露。ローカル2人協力限定というストイックな仕様のアクションアドベンチャー『A WAY OUT』は海外発売日を2018年3月23日と発表している。

インディー系でも一人称視点アドベンチャー『The Vanishing Ethan Carter』や『Firewatch』、VRバカゲー『Job Simulator』といった海外評価の高い作品を開発したスタジオが、それぞれ新作『Witchfire』、『In the Valley of Gods』、『Vacation Simulator』を発表し、会場を唸らせた(個人的に元『ペインキラー』や『バレットストーム』を開発したスタッフ陣がFPSジャンルに帰ってくる『Witchfire』は嬉しい)。

ゲストや演出も豪華! 目指すはゲームのアカデミー賞か

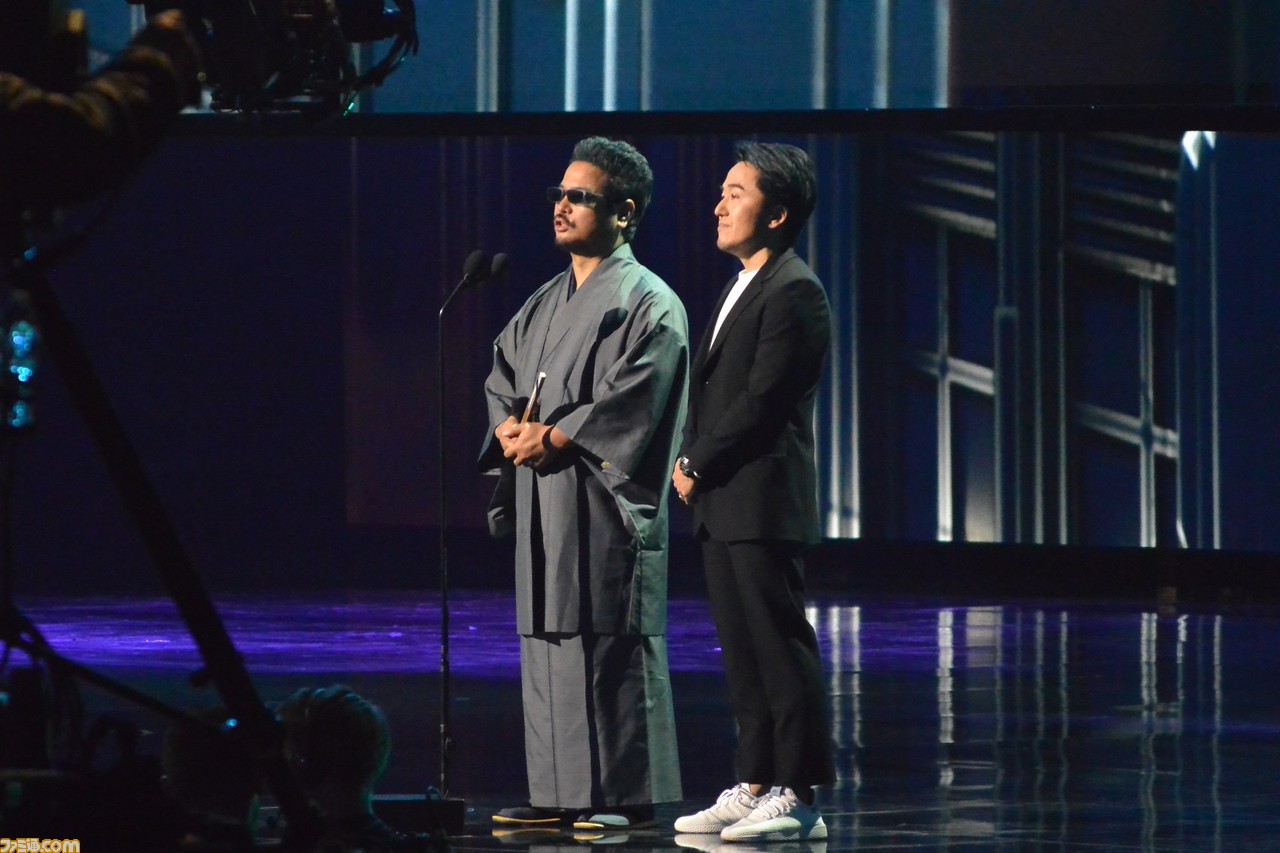

コジマプロダクションの小島秀夫監督は、プレゼンターとしてギレルモ・デル・トロ監督とともに登場し、『デス・ストランディング』の新トレイラー公開ではキャストのひとりでもあるノーマン・リーダスとふたたびステージに姿を現すという、二段構えのフル回転。

もちろんこの組み合わせは、叶わなかった『Silent Hills』のトリオ揃い踏みでもある。再会の喜びもあってか、3人とも実に楽しそうなのが印象的だった。

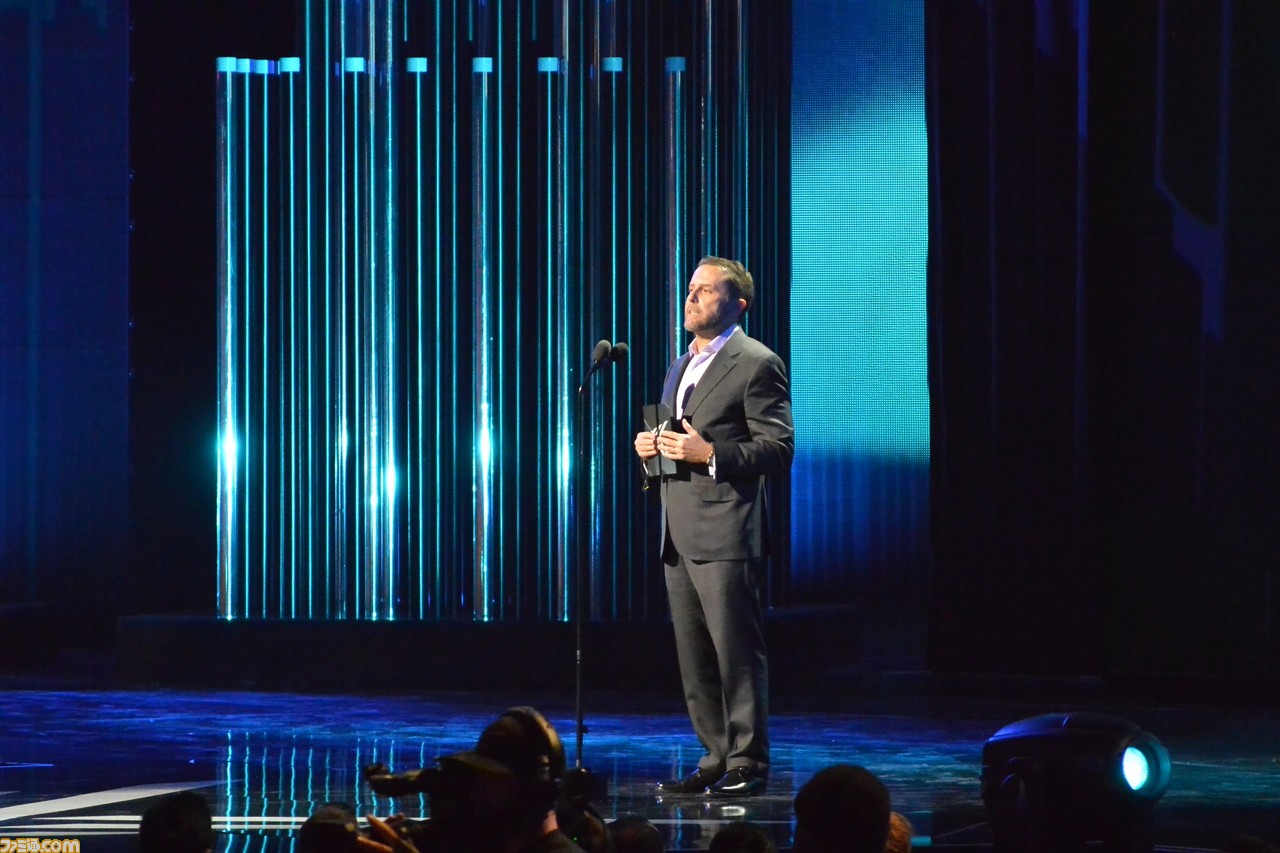

プレゼンターでは、今年10月にソニー・インタラクティブエンタテインメントの社長を退いた(現在は会長)アンドリュー・ハウス氏も登壇。その功績を記念したトリビュートビデオとともに登場し、ゲームファンや業界への感謝の言葉を述べていた。

そのほかにもハリウッド俳優がプレゼンターとして出てきたり、フランスのロックバンドであるフェニックスのライブや、オーケストラによるノミネート作のテーマ曲の演奏やメドレーがあったりと、前座のプレショーも含めて3時間みっしりなゴージャスな内容だった。

さて、The Game Awards自体は、世界各国51のメディアによるノミネート作選出とファン投票を組み合わせたグローバルで民主的というユニークな形式ではあるが、少なくとも現状では映画界におけるアカデミー賞のような絶対的な権威ではなく、数あるゲーム賞のひとつにすぎない。だから、仮に賞を逃したとしても気に病むことはない。あらゆる賞に言えることだが、ファンは好きな作品が取った時だけ思い切り喜べばいいのだ。

それでも、Spike TVがSpike Video Game Awardsを続けないことを決定した後に、自らThe Game Awardsを立ち上げたGeoff Keighley氏の思いは本物だ(問い合わせに本人が回答していたらしいと聞いて驚いたことがある)。

ゲーム業界内外の人脈を活かした発表の数々に、ハリウッドスタイルの豪華な演出。それだけでなく、選考過程から世界のゲーマーコミュニティを巻き込み、今年Industry Icon Awardを受賞したCarol Shaw氏のような功労者への表彰といった、真の権威に求められることもしっかりとやる。こうしていくことこそが、The Game AwardsがThe Oscars(アカデミー賞の英名)のように業界を代表する存在に近付く唯一の道なんじゃないだろうか。