美國國務院公開表示「未對台灣主權採取立場」,背後的弦外之音如何解讀?

我們想讓你知道的是

美國的出發點仍是自己的國家利益優先,就算台美之間有共同的政治價值,也都將中國視為主要的威脅來源,但是,美國對台政策仍保留可以調整的空間......

日前,美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)答覆記者的提問,罕見公開提出美方「未對台灣主權採取立場」的說法,他的發言引起外界關注,難道美國對台政策已有調整了嗎?還是一如既往對外宣稱「美國政策沒有改變」呢?一直以來,美國的「一中政策」立足在《台灣關係法》、「三個公報」及「六項保證」之上,如今提及台灣主權的立場,背後考量確實值深入探析。

美稱「未對台主權採取立場」,背後的弦外之音

美國總統拜登去年上任後,試圖將美國在台海的立場及態度表達清楚,外界一再質疑美國是不是有意將「戰略模糊」調整為「戰略清晰」,不過,拜登的國安團隊並沒有對此有更進一步的說明,而是一再強調美國的「一中政策」沒有改變。

問題是,美國的「一中政策」到底是什麼?細看美國的「一中政策」,其實有一定程度的模糊彈性,也就是承認中華人民共和國是唯一的中國政府代表,但對於台灣的主權歸屬不持特定立場,也沒有接受中國對台灣擁有主權的主張。

事實上,拜登的國安團隊就曾針對美國的「一中政策」與中國的「一中原則」之間的不同進行闡述。

2021年十月中旬,美國國防部發言人柯比(John Kirby)就向媒體說明兩者間的差異,當時他明確指出,中國的「一中原則」中宣稱對台灣擁有主權,但是美國並不持這樣的立場,這也是為何長期以來美國針對「台灣是中國一部分」的說法,僅是「認知」(acknowledge)北京當局的主張,而不是「予以承認(recognize)」,而普萊斯也曾指正中國刻意曲解美國的「一中政策」,強調美國不認同中方的「一中原則」。

當然,中國的「一中原則」具有「認知」及「宣傳」意義,北京當局並不擔憂國際社會對於「世界上只有一個中國」、「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」的態度,畢竟1971年中華人民共和國取得聯合國的「中國代表權」後,這早已在法統上獲得承認及地位;反而,中國至今仍對外強調「一中原則」的主要用意,就是各國對於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的看法仍有分歧,所以極力打壓及反對台灣有任何「主權」身分的象徵。

美維持現狀下一中政策,與一中原則不同

有趣的是,美國國務院為何罕見表達「未對台灣主權採取立場」,主要目的恐怕不只是要否定「中國對台灣主權的宣稱」,而是強調美方對於「維持現狀,反對片面改變現狀」的根本立場。

Tags:

從科技島領先全世界:解密台灣「淨零減碳」轉型術,科技與環境可以達成雙贏

我們想讓你知道的是

「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素;如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾,永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。

隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」,加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程,「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應?怎麼擬訂具體行動策略?以及廣大的消費者,從日常生活中,又可以透過哪些方式響應減碳?

我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業,分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表,從企業治理、民眾消費角度,探討台灣的永續轉型術,如何走出與他國不一樣的道路。

產業供應鏈首當其衝,企業永續轉型不轉不行

歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制,也就是俗稱的碳關稅,讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火,還「燒不到自己」,但真的是這樣嗎?

林子倫就指出,「現在有一句玩笑話,如果企業不走淨零,你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工,終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商,必須每年要通過減碳評比,如果不能達標,很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調,「如果企業現在不做改變,在未來可能面臨更大的挑戰,永續轉型這一題的布局,不只是爲了減碳,而是為了競爭力,非轉不行。」

身為高碳排行業的中鋼,面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應,「碳中和的壓力鋪天蓋地而來,以前只要遵循國家法規要求,現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言,他說:「企業如果沒有足夠的減碳作為,未來外銷產品被課徵碳稅,就會造成產品競爭力下降,現在更要把握轉型升級的機會。」

除了環境壓力、市場競爭力,難道企業投入減碳沒有其他誘因?美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到,他們思考每年賣到市場的洗髮精,100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪?為了對環境負責,陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說,「因為我們認為綠色産品是一門好生意,值得我們去投資,所以盤點自身優勢,順勢達成淨零目標。」

減碳行動成功心法,中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸

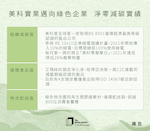

既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖,那麼像他們這類中小企業,是怎麼系統化規劃減碳路徑?美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下,從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室,直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行;至於策略面則可分為內部及外部的作為。

內部在盤點碳足跡過程,陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡,交由專業團隊去界定範疇,再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳,則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應,鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹,並遵守供應商守則、評鑑制度。

以上種種投入之後,再統整為網站內容及品牌的永續報告書,對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知,知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績,不僅獲得消費者認同,也提升品牌價值。

美科實業邁向綠色企業,淨零減碳實績

至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作,該如何找尋這類對象?林子倫回應,「現在政府端,從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案;或是企業之間透過用大帶小模式,透過供應商夥伴的轉型經驗分享,可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」

那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模,在淨零減碳有什麼實際作為?鄭際昭回應,中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」,由董事長親自擔任負責人,訂定明確的中、短、長計畫,並每三個月做一次會報,採取「先低碳、再零碳」的方針著手,最後目標2050要達成碳中和。

中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標

尤其在生產環節,為了盡可能減碳,還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」,鑽研「以氫代碳」技術;或是和工研院合作發展鋼化聯產技術,期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用(Carbon Capture and Utilization, CCU)的示範案例,展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。

除了在能耗端節約,中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享,中鋼投資中鋼光能公司,在中鋼集團設置太陽光電系統,累計發電量已達約3.3億度,未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外,中鋼也透過投資公司,帶動本土離岸風電產業發展,協助政府落實離岸風電產業在地化政策。

從計算「熱量」到「碳量」,消費者響應企業減碳可以這樣做

上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入,對一般大眾而言,淨零一事是否仍遙不可及呢?林子倫點出實際情況,因為碳稅有價之後,未來我們的食衣住行,方方面面將要精確計算碳排放,來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量,未來計算碳足跡排量的習慣,將逐漸融合到我們生活的每一個細節,或是日常每一段旅程。

除了計算自身碳足跡,大眾是否也能透過消費行為,響應淨零減碳?其實是有的,例如美科在執行碳盤查就發現,頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段,也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分,讓髮絲更易沖洗、易吹乾,當消費者使用他們的循環低碳產品,也等於在呼應減碳方案。

至於鋼材看似與消費者沒有直接關係,中鋼生產部副總鄭際昭就提到,鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品,舉凡球鞋、瑜珈衣,都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作,針對電動車馬達開發高能效電磁鋼,鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之,當消費者有意識選擇這類綠色產品,就是在為地球貢獻一份心力。

不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳,又或是中鋼生產綠能鋼片,林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程,持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上,企業更應該積極找出新的商業模式,或培養更強勁的競爭力,證明環保與經濟不再是相生相剋的難題,而是相輔相成的新契機。

國科會科技辦公室 廣告