はじめに

駆け出しエンジニアにとって入門的な立ち位置にあたる基本情報技術者試験(以下FEと呼びます)に、 先日(たぶん) 合格したので、ざっくりと学習内容や学習手順について紹介していきたいと思います。

これからFEやIT系の資格を取ろうと思っている方の参考になればと思います。

ぜひ最後までご覧下さい。

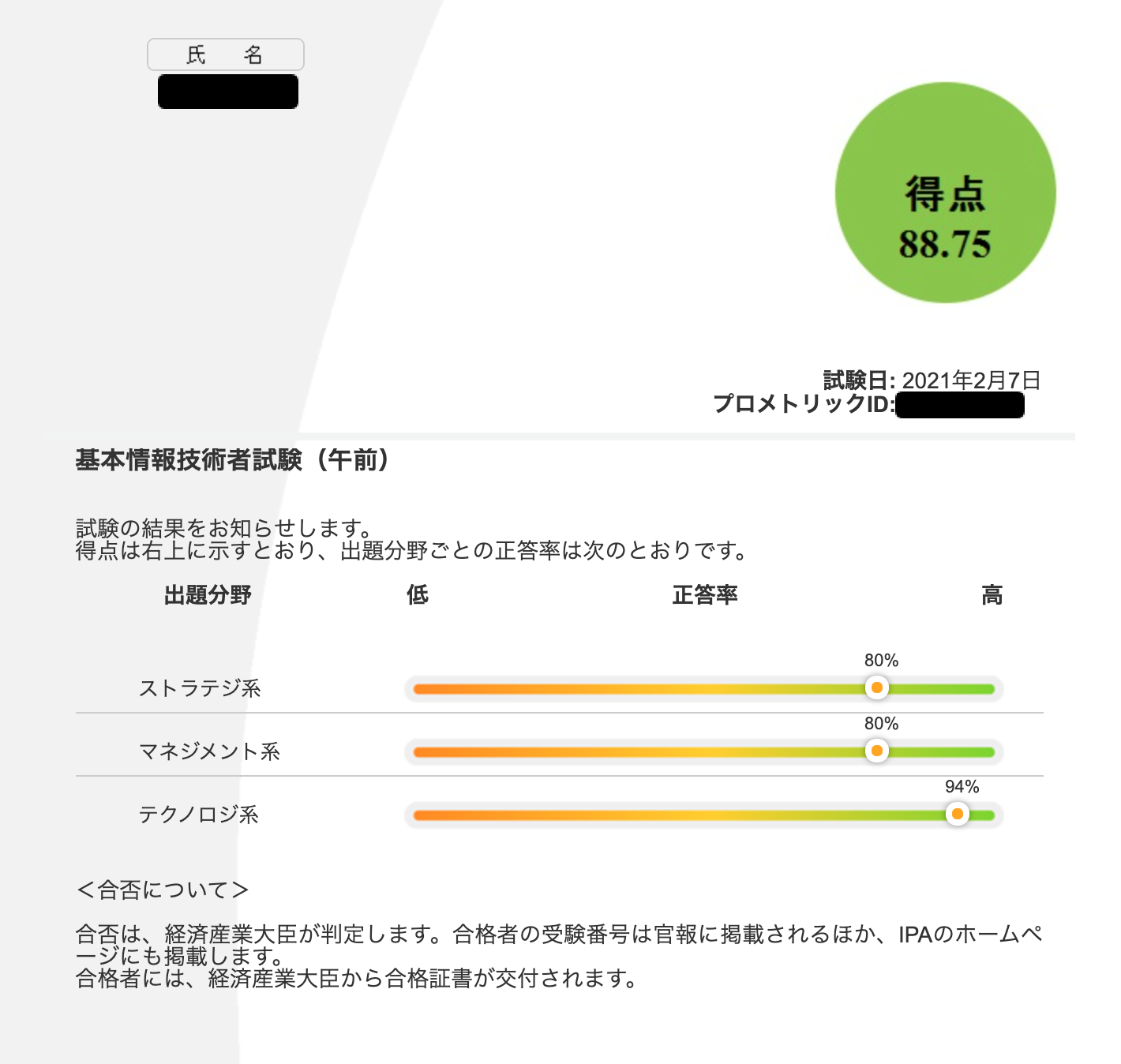

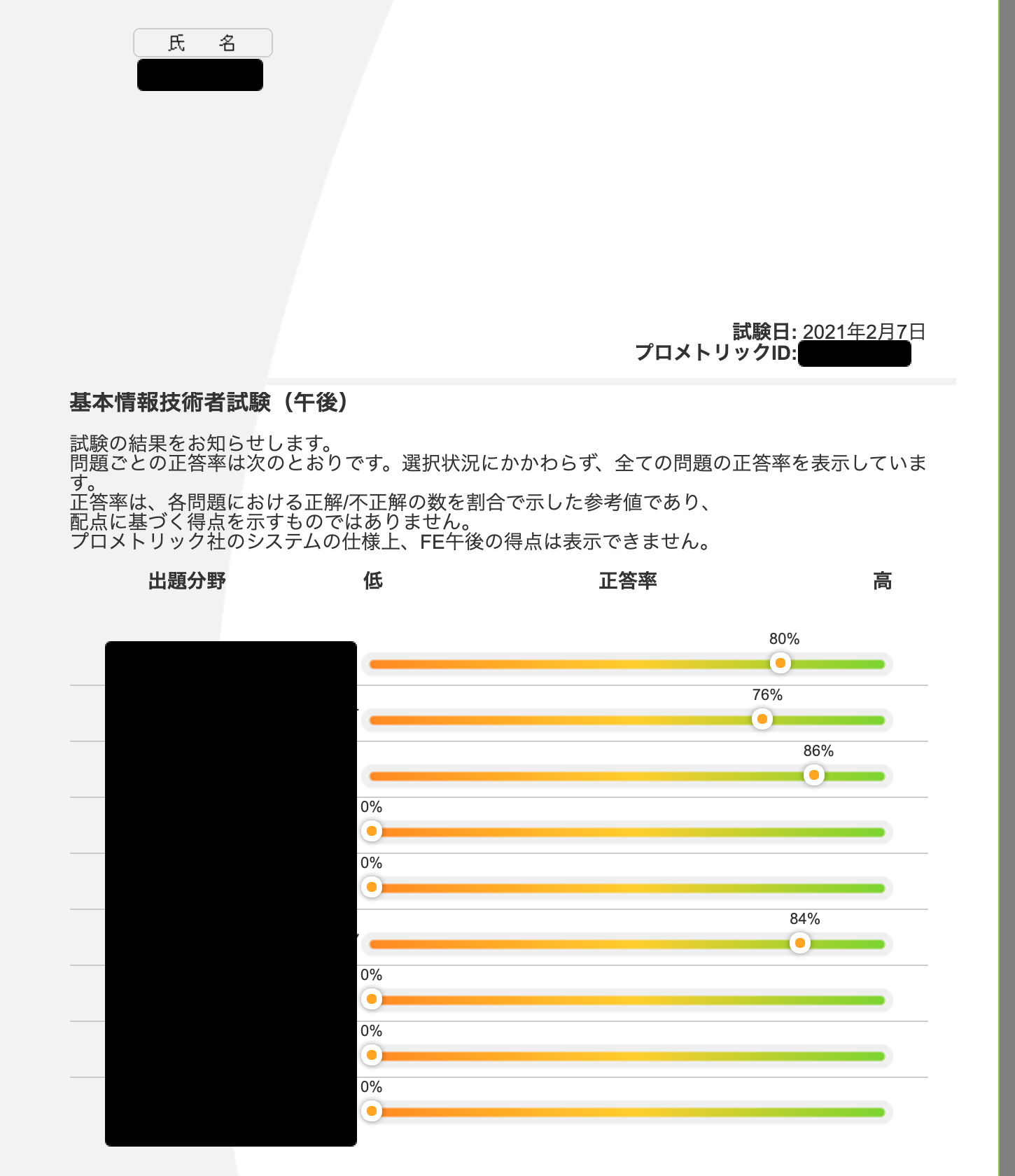

(↓一応下にスコア載せときます。合格ラインは 午前午後ともに約6割 と言われています。)

- 午前試験

- 午後試験

【追記:2021年3月25日】 合格発表が行われました!

IPAの方から令和3年2月実施の基本情報技術者試験(CBT)の合格発表が2021年3月25日に行われました!

結果……

見事合格していました!!!

まあある程度予想はついていましたが、いざ合格発表となると少し緊張しましたね。

で、1月受験者の合格発表が2月26日、2月受験者の合格発表が3月25日なので、CBT受験の方は大体受験した月から数えて約1ヶ月半後に合格発表が行われるという感じですね。ぜひ参考にしてください。

(↓一応下に合格発表時のツイート載せときます。)

注意点

この記事には基本情報技術者試験の試験内容やそれに類したものは一切記載していませんので予めご了承ください。

(プロメトリックの規定により、試験問題への言及が禁止されているため。)

対象読者

- FEやその他IT系の資格を取ろうと考えている人

- 未経験からのエンジニア転職を目指している人

目次

| 章 | タイトル | 備考 |

|---|---|---|

| はじめに | ||

| 対象読者 | ||

| 1 | 試験前の知識レベル | |

| 2 | そもそもなぜFEを受験しようと思ったのか | 資格を取るメリットを説明しています |

| 3 | 勉強期間 | |

| 4 | 試験構成 | |

| 5 | 学習戦略 | 本記事のメインはここからです |

| 6 | 利用した書籍やWebサイト | こちらに紹介したものをやれば基本的に合格できるかと思います |

| 7 | 実際に行った学習の流れ | |

| 8 | 試験当日について | 試験当日の流れもサポートします |

| 9 | 最後に |

1. 試験前の知識レベル

ざっくり著者のスペック紹介

- 24歳

- ITとは無縁な医者を目指し、2016年4月から2020年6月まで約4年間国立の医学部に通う。

- その後エンジニアを目指し、医大を辞め、2020年10月から某大手プログラミングスクールに10週間通う。

ITの知識レベル

プログラミングスクールに10週間通っただけで、それまで一切プログラミングやIT技術に触れたことはありません。

またスクールで学んだ知識もRubyのようなプログラミング言語に関するものがほとんどで、FEに出題されるコンピュータシステムやネットワーク・データベース・情報セキュリティなどに関しては全く学んでいません。

2. そもそもなぜFEを受験しようと思ったのか

一言で言えば、 「エンジニアになる上での基礎知識がなさすぎると感じたから」 です。

スクール卒業後、オリジナルアプリを作成していく中で、セキュリティやネットワーク、データベースの知識が明らかに不足していることに気付き、「このまま実務に入ったとしても全くついていけない」という危機感を感じ始めました。

そこで、エンジニアにとって基礎的な知識を体系的に学べるFEに着目し、受験することを決意しました。

また、FEを受けず独学で学習を進めて、基礎的な知識を身につけることも可能でしたが、

- 「試験日」という締め切りを作ることで、学習にメリハリがつく

- 「過去問」というアウトプットをこなしながら学習を進めれるため、学習効率が非常に良い

- お金がそこそこかかるため、「払ったお金を無駄にしたくない」というサンクコストバイアスがかかり、心理的プレッシャーをかけることが可能

という資格ならではのメリットも数多く存在したため、受験することにしました。

3. 勉強期間

| タイミング | 時期 |

|---|---|

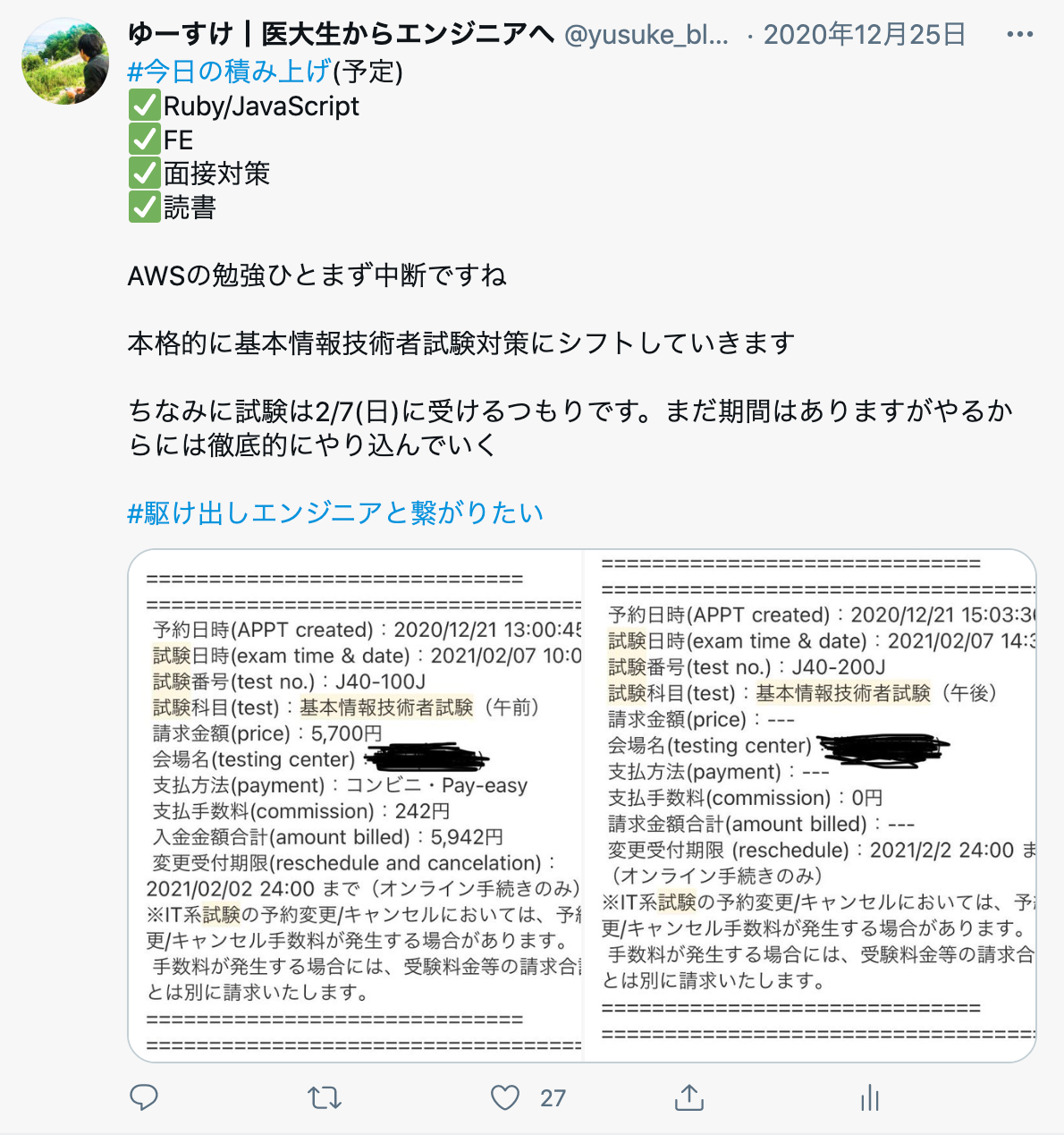

| ガチ勉強開始 | 2020年12月末 |

| 受験 | 2021年2月7日 |

勉強期間としては約1ヶ月。

この1ヶ月間はほぼFEの学習にフルコミットしました。 正確な時間は分かりませんが、睡眠・食事・入浴以外の時間はだいたいFEの参考書などを読んでいました。

(↓一応下に本格的に学習開始した日の積み上げツイートと、試験当日の積み上げツイート載せときます。)

4. 試験構成

FEの試験構成は以下のようになっています。

| 問題数 | 時間 | 形式 | 合格点 | |

|---|---|---|---|---|

| 午前 | 80問 | 150分 | 小問形式/記号選択 | 60点 |

| 午後 | 11問中5問選択 | 150分 | 大問形式/記号選択 | 60点 |

合格点については午前午後、両方の試験で60点以上であり、合わせて60%以上ではないということに注意が必要です。

(例えば午前で90/100、午後で30/100みたいな点数配分では不合格になります。)

さらに午前午後を詳しく見ていくと、次のようになっています。

午前

| 分野 | 大分類 | 出題数 |

|---|---|---|

| テクノロジ系 | ・基礎理論 ・コンピュータシステム ・技術要素 ・開発技術 |

50問 |

| マネジメント系 | ・プロジェクトマネジメント ・サービスマネジメント |

10問 |

| ストラテジ系 | ・システム戦略 ・経営戦略 ・企業と法務 |

20問 |

- 全て四肢択一形式で、配点は各1.25点×80問=100点

- 分野ごとの出題数は、変更されることがあります。

- 令和元年度秋期試験(2019年秋期試験)から、午前試験での数学に関する出題比率の見直しが適用され、理数能力を重視し、線形代数、確率、統計等の応用数学に関する出題比率が向上されることになりました

午後

| 問 | 分野 | 出題数 | 配点 |

|---|---|---|---|

| 問1 | 情報セキュリティ | 出題(必須) | 20点 |

| 問2~4 | ・ハードウェア ・ソフトウェア ・データベース ・ネットワーク ・ソフトウェア設計 |

左記分野より3問出題 ※問2~5の中から2問選択 |

各15点 |

| 問5 | ・プロジェクトマネジメント ・サービスマネジメント ・システム戦略 ・経営戦略・企業と法務 |

左記分野より1問出題 ※問2~5の中から2問選択 |

15点 |

| 問6 | データ構造/アルゴリズム | 出題(必須) | 25点 |

| 問7 問8 問9 問10 問11 |

・C ・Java ・Python ・アセンブラ言語(CASLⅡ) ・表計算ソフト |

各分野1問ずつ5問出題 うち1問選択 |

25点 |

午前については表に書いてある通りで、説明は不要だと思います。

問題は午後です。午後の選択式はやや複雑なため、初めて受ける方は戸惑うかもしれません。

一応表に書いてある通りなのですが、もう一度簡単に説明しておくと

- 問1:情報セキュリティ(必須解答)

- 問2~5:選択問題(7分野から4問出題、2問選択解答)

- 問6:データ構造/アルゴリズム(必須解答)

- 問7~11:選択問題(5分野から1問ずつ出題、1問選択解答)

という形になっています。

ポイントは問2~5と問7~11の選択問題で、ここをいかに効率よく学習できるか?が合否の分かれ目になってきます。

5. 学習戦略

IT知識0の自分がただ闇雲に1ヶ月勉強したところで確実に受かるという保証はなかったため、当然学習の戦略を立てることが重要になってきました。

そこで、ここからは私自身が学習をどのように進めていこうと考えたか、その戦略をお伝えしていきます。

(個々の詳しい学習方法については、6. 利用した書籍やWebサイト以降で詳しく説明していきます。)

午前試験の学習戦略

まず午前試験ですが、FEの午前試験は他の資格と違い

「過去問と同じ問題が多く出題される」

ということで有名です。

例えば、令和元年秋期は既出47問/80問であり、6割ほど過去問と同じ問題が出ています。またこの傾向は毎年ほとんど変わっていません。

(詳しくはこちらをご覧ください。)

そのため、だいたいどのサイトや記事を見ても、 「午前試験の対策はとにかく過去問を回しまくればOK」 というようなことが書いています。

そしてこれに関しては私自身も全く同意で、つまり午前の学習戦略としては

基礎知識を一通り固めて、とにかく早い段階で過去問に取り掛かり、過去問を回しまくる

という戦略を取りました。

試験を実際に受け終えた今でも、これ以上の最適解は存在しないと思っています。

午前の大まかな方針としては以上で終了という形をとってもいいのですが、 「もっと楽したい」「もっと時間をかけずに合格したい」 という方もいらっしゃると思いますので、特に重視するべきだと思う分野について個人的な見解をお伝えしていきます。

私のおすすめ分野は

- データベース

- ネットワーク

- セキュリティ

- マネジメント系とストラテジ系

です。

以下に軽くその根拠を説明していきます。

まずデータベース/ネットワーク/セキュリティに関しては、テクノロジ系全50問のうち20問を占める分野で、さらに午後試験でも使用できる分野なので、テクノロジ系の中で優先度はかなり高いです。

またマネジメント系とストラテジ系は傾向として、「過去問と一言一句同じ問題」あるいは「ベースは過去問で、数値や問い方を変えた問題」が出る確率がテクノロジ系よりも高く、応用的な知識が問われません。

そのため、書籍などでインプットせず、いきなり過去問を解き、答えを覚えていくという勉強法で十分なため、非常にコスパが良いです。

このような理由から、あえて絞るとしたら上記の分野をやることをおすすめします。

午後試験の学習戦略

午後試験の特徴

学習戦略を立てる上でも問題となってくるのが、やはり午後試験です。

まず戦略を立てる前に押さえておかなければならないのは、FEは午後試験のために落ちる受験者が非常に多いという事実です。

例えば、平成31年度春期試験では

- 受験者数:54,686人

- 合格者数:12,155人

- 合格率 :

22.2% - 午前試験だけの合格率:

47.0% - 午後試験だけの合格率:

26.1%

となっており、午後試験の方が圧倒的に合格率が低いことがわかっています。(ここでいう合格率とは、受験者のうち、合格点である60点以上を得点した人の割合を指します。)

さらに、上記の統計情報から、午後試験で合格点以上なら、そのうちの約85%は試験合格となっていることがわかるかと思います。

つまり、この午後試験こそが合否の分かれ目となっているのです。

午後試験の学習戦略

では、午後試験の重要性を理解した上で、どのように学習を進めていくのが効率が良いでしょうか?

やはり肝となってくるのが選択問題の存在です。

おさらいですが、選択問題は、問2~5で出題される可能性のある

- ハードウェア

- ソフトウェア

- データベース

- ネットワーク

- ソフトウェア設計

- プロジェクトマネジメント

- サービスマネジメント

- システム戦略

- 経営戦略・企業と法務

と、問7~11で出題される

- C

- Java

- Python

- アセンブラ言語(CASLⅡ)

- 表計算ソフト

が存在しました。

まず問7~11のプログラミング言語の選択ですが、私の場合どの言語もほぼ触れたことがなかったため、一番覚えることが少なく済む表計算ソフトを選択しました。

| 問 | 分野 | 出題数 | 配点 |

|---|---|---|---|

| 問7 問8 問9 問10 問11 |

・C ・Java ・Python ・アセンブラ言語(CASLⅡ) ・表計算ソフト |

各分野1問ずつ5問出題 うち1問選択 |

25点 |

ここで注意点としては、当然ですが、今まで学習したことのある言語が存在する場合、その言語を選択した方が良いということです。

それ以外の私のような場合のみ、一番簡単で取り組みやすい表計算を選択することをおすすめします。

次に問2~5で出題される9分野について、どの分野を学習するのが効率が良いか?を考えていきます。

| 問 | 分野 | 出題数 | 配点 |

|---|---|---|---|

| 問2~4 | ・ハードウェア ・ソフトウェア ・データベース ・ネットワーク ・ソフトウェア設計 |

左記分野より3問出題 ※問2~5の中から2問選択 |

各15点 |

| 問5 | ・プロジェクトマネジメント ・サービスマネジメント ・システム戦略 ・経営戦略・企業と法務 |

左記分野より1問出題 ※問2~5の中から2問選択 |

15点 |

まず私が捨てることにした分野は問5で出題されるストラテジ系・マネジメント系でした。

これは今回FEを受験する目的は、 「エンジニアとして実務をこなしていく上で最低限必要なITの知識を身につけたい」 であったため、ストラテジ系やマネジメント系のような、いわゆる上流工程の知識を身につけることは重要ではなかったからです。

また確率的に考えてみても、問2~4は5分野の中から3分野出題のため各分野が出題される確率は60%であるのに対し、問5は4分野から1分野出題のため各分野の出題確率は25%しかないため、問5は捨てる方がベターだと思います。

さて、これで先ほどの選択問題全14分野から

- ハードウェア

- ソフトウェア

- データベース

- ネットワーク

- ソフトウェア設計

- 表計算ソフト

の6分野まで絞れました。しかし、これでもまだ効率が悪かったため、ここからさらに絞ることにしました。

問2~4の選択問題で出る問題の組み合わせとしては、Ⓐ「データベース/ネットワーク/ソフトウェア設計」とⒷ「ハードウェア/ソフトウェア」に分けて考えてみると、

ⒶⒶⒶ

ⒶⒶⒷ

ⒶⒷⒷ

であり、このそれぞれの組み合わせの中から2題を選べば良いということになります。

つまり、Ⓐに関しては該当する全3分野を学習する必要はなく、2分野だけで十分ということがわかります。

そのため、私の場合高度な専門的な知識が求められるネットワークを捨て、データベースとソフトウェア設計をⒶから、Ⓑは2分野全てを選択し、学習することを決めました。

ここでⒶから何を捨てるか?は過去問を解いてみて、自分の中で「合う合わない」を見て決めると良いでしょう。

ただ個人的にデータベースとソフトウェア設計はネットワークと違い、安定して点数が稼ぎやすい分野であるため、よっぽどのことがない限りはネットワークを捨てることをおすすめします。

まとめると、午後試験の選択分野に関しては

- ハードウェア

- ソフトウェア

- データベース

- ソフトウェア設計

- 表計算ソフト

の5つに絞り、学習を進めることにしました。

6. 利用した書籍やWebサイト

では次に、実際にFEの合格までに利用した書籍、Webサイトを紹介します。

(一応右側におすすめ度を5段階評価で付けています。)

【午前午後関係なく使用できる教材】

①過去問道場:★★★★★

②キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者 令和03年:★★★★★

③令和03年 基本情報技術者 合格教本 (情報処理技術者試験):★★★★★

- 通称**「FE攻略の3種の神器」**。まさに神教材。正直この3つさえあれば、午前試験は余裕で満点を目指せます。

【午後試験対策】

④情報処理教科書 出るとこだけ! 基本情報技術者[午後]第2版 :★★★★☆

⑤うかる! 基本情報技術者 [午後・アルゴリズム編] 2021年版 福嶋先生の集中ゼミ:★★★☆☆

⑥基本情報技術者 表計算 とっておきの解法:★★★★☆

⑦スッキリわかるSQL入門 第2版 ドリル222問付き!:★★★★★

- 午後試験対策に不安を感じる方は上の教材をおすすめします。が、正直過去問道場で過去問解きまくるだけでも十分だったと思います。

【模擬試験】

⑧令和03年【上半期】基本情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集 (情報処理技術者試験):★★★☆☆

- 実際に本番形式で解いてみたい方は上の教材をおすすめします。

以下に各教材の使い方について詳しく説明していきます。

【午前午後関係なく使用できる教材】

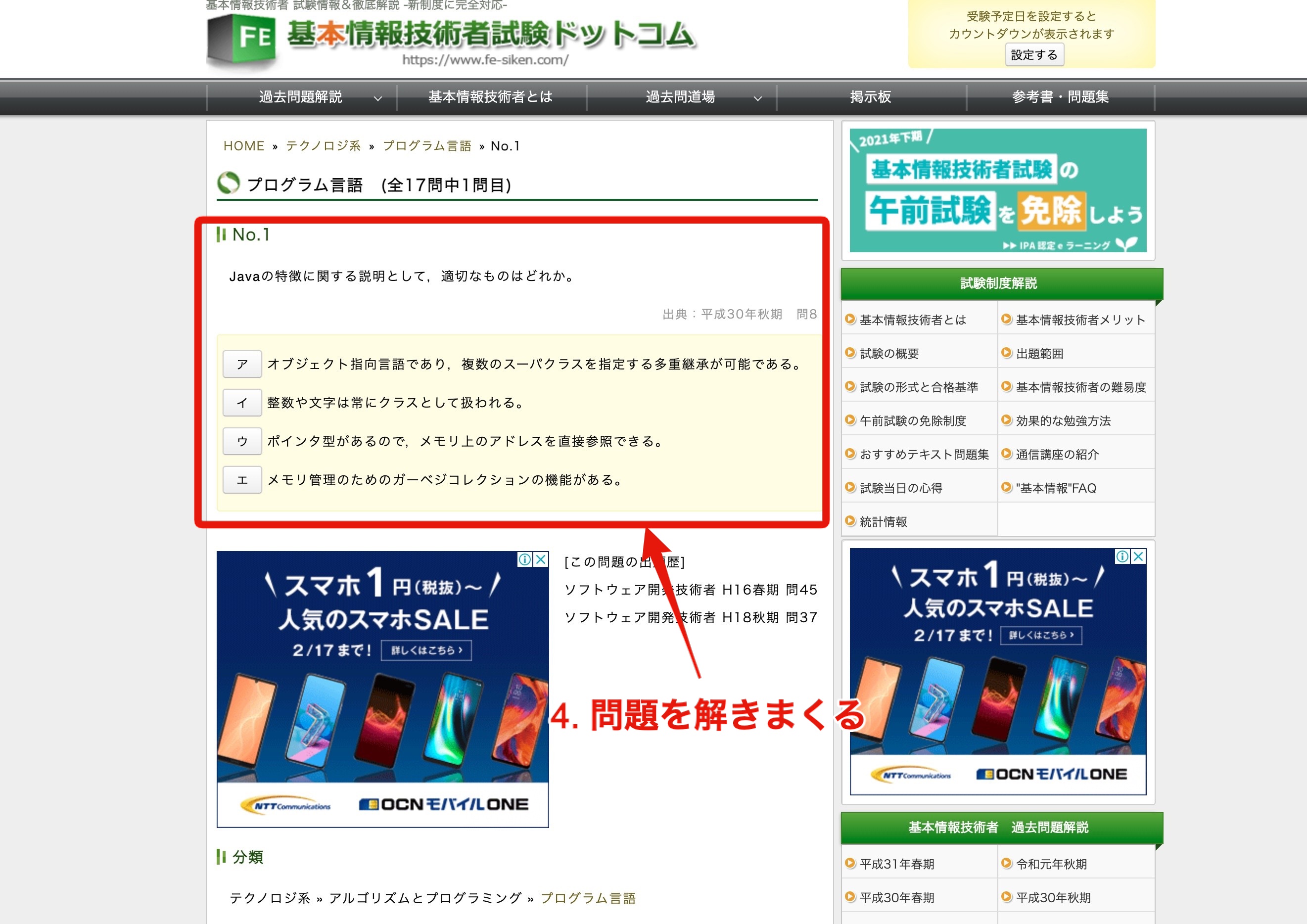

①過去問道場:★★★★★

全受験生必須の「3種の神器」のうちの大将格にあたるもの。 過去問道場しか勝たん。

過去問道場の魅力は、なんと言っても 「豊富な過去問が解説付きで、しかも分野別にまとまっている」ということ。

これだけで正直最強です。受験生は過去問道場を中心に据えて学習を進めていくことをおすすめします。

以下に自分も行っていた過去問道場を使ったおすすめ学習法について解説していきます。

- 勉強する分野を過去問道場の中から選択

- その分野の問題をざっと眺めて、だいたいどんなことが問われるのか確認

- 2で確認した内容について、全体感を理解するために、②のキタミ式で軽くインプット

- 3を終えたら、道場に戻り、問題をひたすら解きまくる。

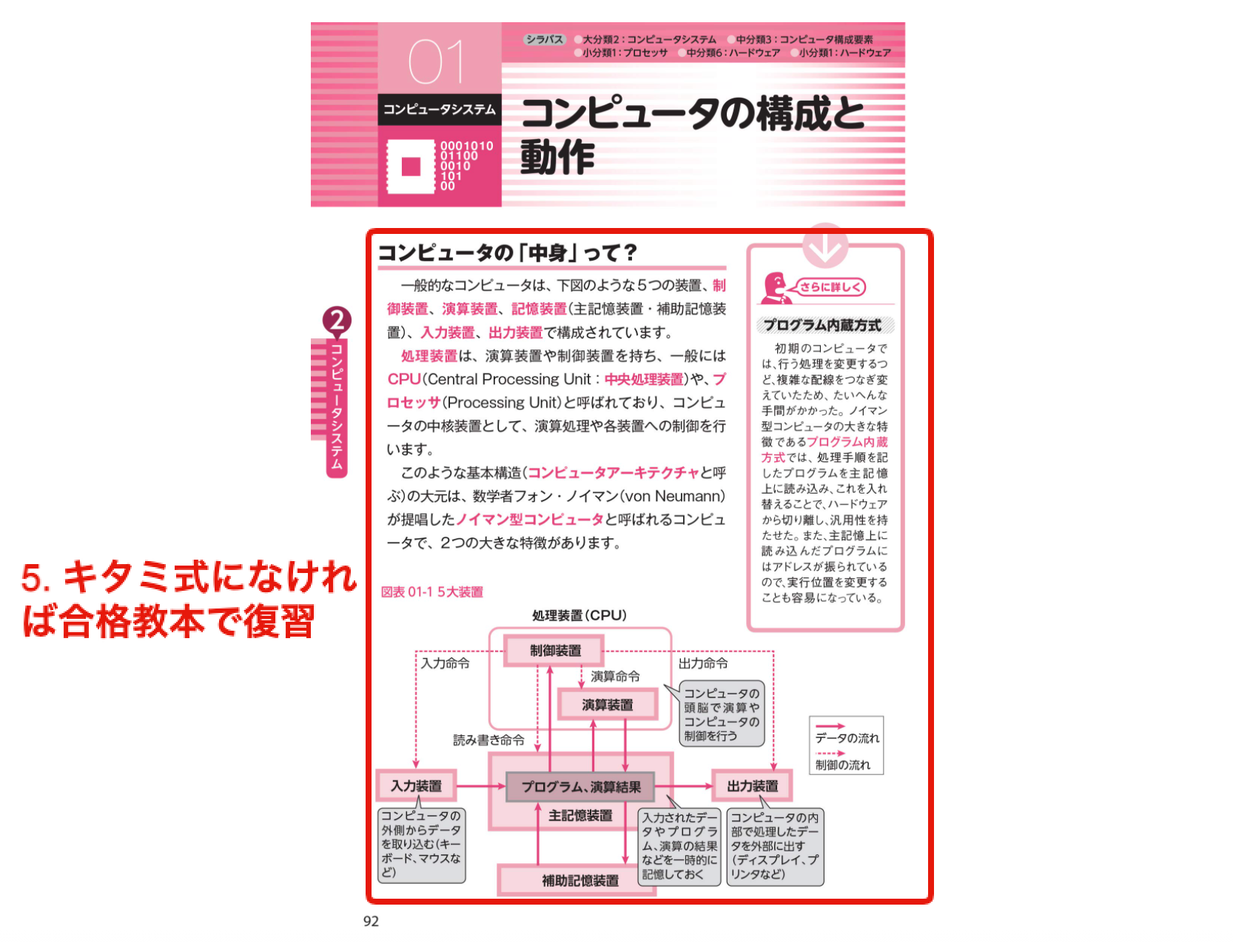

- 4で、間違えた問題に対して、②キタミ式に掲載されている内容なら②キタミ式の復習、それ以外の場合は③の合格教本で問題を解くのに必要だった知識をインプット

- 1~5を各分野について繰り返していく。

②キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者:★★★★★

みなさんご存知、キタミ式。

豊富なイラストとわかりやすい解説により、理解することが難しいコンピュータシステムやOS、ネットワークといった分野を確実に理解することができます。

「3種の神器」の副大将格に当たる。

個人的にIT知識0の人がFEを受ける場合はとりあえずキタミ式を、最低一周は読んでおくことをおすすめします。(ちなみに自分は三周しました。)

先ほども触れましたが、キタミ式の魅力はなんと言っても 「イラストの豊富さと著者によるわかりやすい解説」。

各章の冒頭で描かれる漫画で全体感を把握し、次ページから漫画で描かれた内容について深掘りをしていくという参考書としてはベストの形を取っていると思います。 また、冒頭の漫画は思わず笑ってしまうほど面白いです。

各章の深掘り解説中にも、漫画で描かれたキャラが登場し、IT知識について面白おかしく学ぶことができます。

各分野の全体感を掴むのには最適な一冊。

ただ注意点としては、過去問でたまに登場する細かい知識については網羅できていないため、後述の③合格教本とセットで使うことをおすすめします。

(特に午前午後でともに出題されるセキュリティ分野に関しては薄っぺらい。セキュリティをやる際は、③や④と並行して学習を進めることを強くおすすめします。)

③基本情報技術者 合格教本:★★★★★

地味に凄腕なのがこの合格教本。

単独ではあまり力を発揮しないが、前述の①過去問道場と②キタミ式と合わせるとその真価を発揮します。

この本の魅力は、 「とにかく網羅性が高い」 ということ。

「道場の問題に関する知識」∩「キタミ式に載っていないもの」=「合格教本を参照」

というイメージを持ってもらうと使い方についてはわかりやすいと思います。

(もっとわかりやすく言い換えるなら、攻略本的なイメージ。)

「3種の神器」における大将補佐役的な役割を担うもの。

注意点としては、先ほども少し触れましたが、単独で使うと力が落ちるということ。

というのも、 この合格教本はかなり内容が分厚く、真正面から読もうとするとかなりしんどいです。 そのため、合格教本から読み進めようとすると挫折する可能性が飛躍的に上昇してしまうので、初学者の方は絶対に最初は避けることをおすすめします。

ただIT系の仕事をしていて、ある程度の知識があるという猛者なら攻略本的な形で最初から使うことができるかもしれません。

また、この本の付録についている過去問演習アプリは結構役に立ちます。

これを使うと、スマホで簡単に過去問を解くことができるので、隙間時間に学習することが可能になります。

(ただ、過去問道場でも一問一答形式で問題を解けるため、無理して使う必要はないかなと。自分は一応情けの心で使っていました。)

【午後試験対策】

④情報処理教科書 出るとこだけ! 基本情報技術者[午後] :★★★★☆

「3種の神器」ほどは実力は及ばないが、独立遊軍的な立ち位置で活躍してくれるもの。

午後でよく出る分野に対して、要点を絞って解説をしているため、コスパよく午後試験を突破したい方に取っては使いやすいと思います。

ただし、FEは現在CBT方式になっているため、 この参考書で使われている「出る順」の指数はあまりあてにしないほうが良いです。 実際にここに載っていない分野から出る可能性もあるので、午後試験対策としてそこまで頼りすぎてはいけない。

個人的に、情報セキュリティ分野に関してはかなり網羅性高くまとまっているため、そこは参考になりました。

⑤うかる! 基本情報技術者 [午後・アルゴリズム編]:★★★☆☆

FEのデータ構造/アルゴリズム対策としては、割と有名な本。

ただし、人を選ぶ参考書だなと個人的には思います。

というのも、「アルゴリズムについて1から解説していくよ〜」というスタンスの本であるため、説明がやや冗長。

また、本書は 「試験で出る擬似言語プログラムや流れ図を自分で書けるようになろう」 ということを目的としているため、思考力を養うようなトレーニングが多い。

しかし、実際の試験では 「他人が考えた流れ図や擬似言語プログラムを理解し、うまくその流れに乗る」 ということが求められるため、本書で学んだ内容に即効性はあまりないです。

実際に本書でも、この本を読み終えても演習時間が圧倒的に足りず、(プログラミング未経験者の場合)追加で20-30本ほどのアルゴリズムやプログラムに触れる必要があると説明されています。

そのため、自分は途中で「あれ?これ道場で問題解きながら学んでいった方が効率が良いな」と思い、リファレンス的な形で読み進めていくことにしました。

ただ午後試験でもたまに出てくる基本的な探索法やソートについてはまとまっているので、それらを学びたいなら価値はあるかと思います。

⑥基本情報技術者 表計算 とっておきの解法:★★★★☆

表計算の鉄板参考書。表計算を選択する人はこれさえやっておけば基本は十分。

使い方としては、ざっと一周するだけでOK。

一周したらさっさと道場へ。

⑦スッキリわかるSQL入門:★★★★★

個人的に3種の神器以外でおすすめしたいのがこれ。

というのも、データベースやSQLというのは実務に入ってからもよく使われる知識であるため、ここで押さえておいたら後々役立つからです。

さらにFEにおいても、データベースは重視されており、午前午後ともに出題される分野であるため、これを一周しておくだけで普通に試験対策にもなります。

まさに一石二鳥

あとデータベース関連の本はたくさんありますが、実際に色々購入して一番とっつきやすいと感じたのはこれでした。

【模擬試験】

⑧令和03年【上半期】基本情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集:★★★☆☆

模擬試験が一回分収録されているため、直前期に本番と同じ時間帯で、時間を測って解くことができます。

難易度は本番よりも易しめに設定されています。この模擬試験で午前午後ともに1ミスだったため、調子に乗って直前期あまり勉強しなかったのは内緒。

また模擬試験だけでなく、 過去問も10年分くらい入っているので、本番形式で過去問を解くといった使い方も可能。

ただし、こういったことは過去問道場で十分代替可能であり、またCBT方式になった現在 「紙面の問題に慣れることができる」 という過去問道場に勝っていた唯一のポイントもなくなってしまったため、どうしても過去問道場の劣化版感が拭えない。

7. 実際に行った学習の流れ

本格的に学習を始めた12月末から受験日の2月までに、実際に取り組んだ内容について紹介していきます。

(使用した参考書については、わかりやすいようにマーカーを引いているので、ぜひ参考にしてください。)

12月末~1月中盤まで

- 前述した過去問道場を使った学習法を午前試験に対して行う。具体的にはインプットとして

キタミ式を二周、それのアウトプットとして過去問道場を一周行う。過去問道場で間違えた問題で、キタミ式に載っていない問題に関しては、合格教本で復習を行う。 -

スッキリSQLを一周し、データベースやSQLの基礎知識をインプット

1月中盤~1月末まで

- 午後試験対策として、

出るとこだけ! 基本情報技術者[午後]を一周する - 表計算とデータ構造/アルゴリズム対策として、

基本情報技術者 表計算 とっておきの解法とうかる! 基本情報技術者 [午後・アルゴリズム編]をそれぞれ一周する - 上の書籍を読み進めながら、同時並行的に

過去問道場で午後試験対策を行う。具体的には、情報セキュリティ・データベース・ソフトウェア設計・ハードウェア・ソフトウェア・データ構造/アルゴリズム・表計算ソフトの問題を時間を測り、解きまくる。 - 午前試験対策として、

合格教本の付録についている過去問集を 毎日80問×3セットずつ合計1600問解く。 そして間違えた問題を同参考書で復習。

直前期

-

令和03年【上半期】基本情報技術者パーフェクトラーニングの模擬試験を制限時間などを設定し、本番環境を想定して解く - 隙間時間で、

過去問道場と合格教本により午前問題の復習を行う。

8. 試験当日について

せっかくCBT方式で時間帯を自由に選べるのに、なぜか午前試験と午後試験を同じ日に設定してしまったため、5時間ぶっ通しで試験を受ける羽目になりました。

皆さんにはわざわざ同日に受けるという馬鹿な真似はせずに、別日に受けることをおすすめします。

また試験当日、本人確認証を忘れて受験できない方もちらほらいらっしゃったので、本人確認証や予約確認書を忘れないように気をつけましょう。

試験日までに必ず「試験当日の流れ」を確認しておくことをおすすめします。

さらに、試験結果についてですが、 試験終了後すぐに予約時に登録したメールアドレスに届くようになっています。 そのため、正式な合格発表は一ヶ月後ですが、それまで合否の結果があまり気にならずに済みます。

9. 最後に

よくTwitterなどでエンジニア転職を決めた方や現役エンジニアの方が 「資格なんて必要ない」 みたいなポジショントークを気持ち良さげにしていますが、大体が自分に酔ってるだけなので気にする必要はないです。

私自身、FEをきっかけに今まで知らなかったコンピュータやネットワーク、セキュリティの知識が身についたという実感があるため、受けて損はなかったと感じています。

また、今回の資格勉強を通して、IT系の資格は「資格をとること」よりも「資格をとるために必要な学習内容」にこそ価値があると思いました。

なので、これから私と同じようにFEやその他IT系の資格を取ろうと考えている方はSNSでよく見かける自己陶酔系のポジショントークに安易に流されず、自分の頭で判断して学習を進めていけばいいと思います。

本記事がみなさんの参考になれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

10. 参考文献

【未経験】基本情報技術者試験に合格できる勉強法【合格体験記】

【CBT】基本情報技術者試験 受験レポ

基本情報技術者試験ドットコム

コメント