「自分が感じた驚きを大事にしてほしい」。小田部氏からのメッセージ

小田部氏のトークショーには、質疑応答の時間も十分に設けられており、アニメーションの分野の質問や作品作りにおける心構えなど、さまざまな質問が出た。その中で、ゲームにまつわる質問をふたつ紹介する。

任天堂の“社長が訊く”というコーナーで、小田部さんが後輩や人を褒めるのが上手だと宮本茂さんがおっしゃっていました。人を褒めるときのコツなどはありますか?

小田部 いやあ、じつはね……。それぞれの人がキャラクターや絵を描くじゃないですか。ということは、“ちゃんと監督の意図のもとにその人も考えて作っている”わけでしょう? そうするとやっぱり、そこにはその人の熱がこもっているんですよ。だから僕は、見てすぐに「あっ、違う」なんて否定したくないんですよね。よさのほうがたくさん見えてきちゃって、「あ、いいね!」と思わず言っちゃうんですよ。……でもね、任天堂の若い人に言われたんですけれども、「小田部さんは褒めてくれるけど、すぐその後に、「でもね」って言うんだ」って。必ず何か文句を言うらしいんですよ(笑)。

藤田 持ち上げてから落とす、みたいな(笑)。

小田部 そう(笑)。自分ではぜんぜん気が付かなかったんだけど。僕はね、いいところばっかり見えるんで、褒めることが多いんですよね。でもやっぱり、ヘンなところは言わなきゃいけないし……。

藤田 目につくのは「ここはどうしたんだろう?」という、“興味”ということですね。

小田部 その人が自分なりの思いを込めている。だから『ハイジ』のときなんかも、絵がマズイんだけど、これは人が心を込めてるんだと思うとね……無下にできないんです。活かせるところは活かそうという。

小田部さんが描いたカメレオンがヨッシーになったのでは? というお話がありましたが、それ以外にアイデアが採用されたというエピソードがありましたら教えてください。

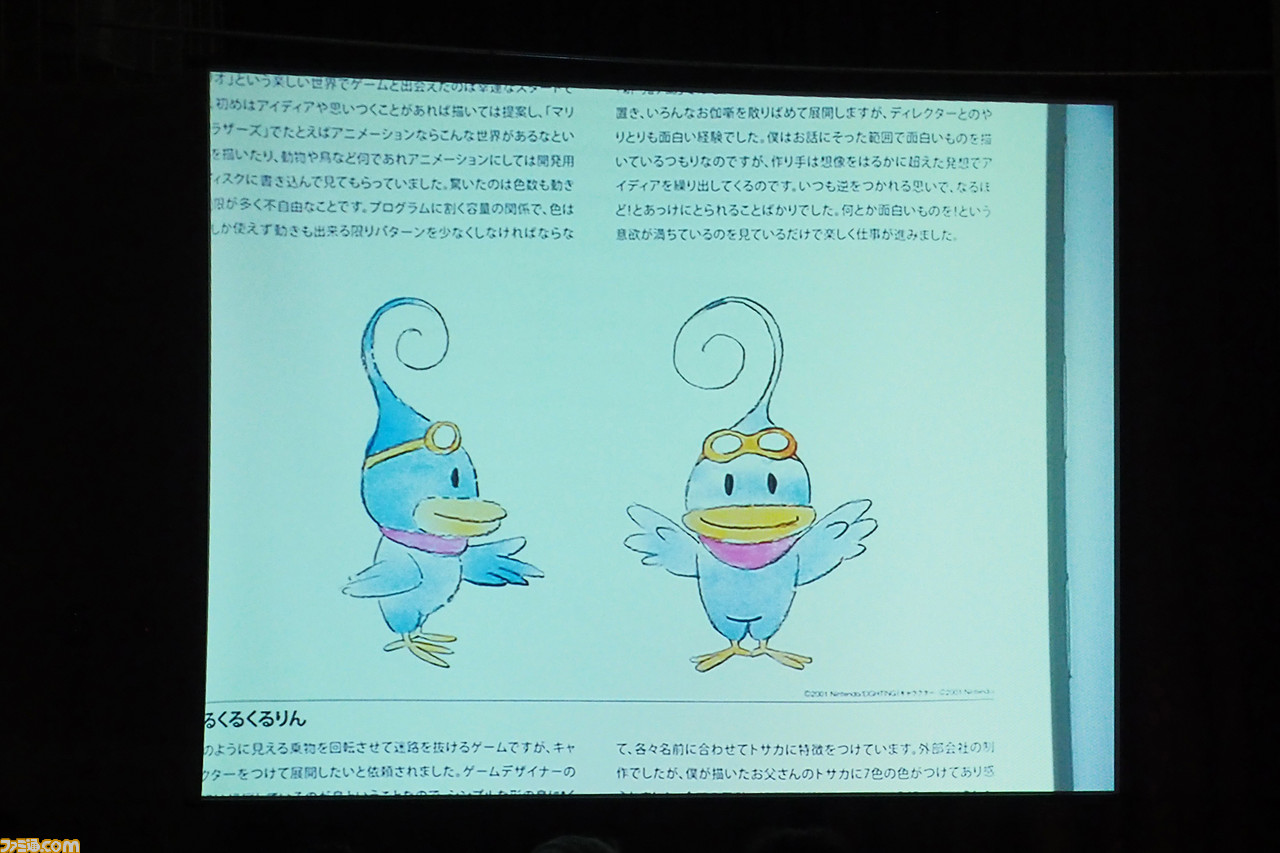

小田部 『くるくるくるりん』という、棒の形をした乗り物を動かすゲームがあるんですが、そこにキャラクターを作ってと言われまして。主人公の操縦士クルリンが、乗り物を操縦しているという想像をさせるわけですね。鳥系の動物で、お父さんもお母さんもいるという設定にしたんです。おもしろかったのは、ディレクターのアイデアで、お父さんの立派なトサカに、それぞれの子供の色がレインボーカラーで入っていたんです。これには、「へー!」なんて感心しましてね。「ああ、ゲームというのはこういうふうに作っていくんだ」と。女の子がいたり、男の子がいたりして色分けされているんですよ。お父さんだから、すべての子どもの色をトサカに込めているの。僕は1色で、ただの線で描いていたましたからね。

藤田 ちなみに、当時は誰かのプレイを隣りで見たりして確認作業をしていたんですか?

小田部 開発ツールというのがあって、失敗しても、ほんの一小節くらいで済むんです。ですからそれでやっていました。僕も本来ゲームは嫌いじゃないのでね(笑)。ゲームボーイで『ドクターマリオ』というのがあったでしょう? それを一生懸命やってたら、僕が大塚さんの点数を追い越したんですよね。

藤田 大塚康生さんもやっていたんですか!(笑)

小田部 やっているどころか、仕事場に個室があって、そのガラス窓に大塚さんがゲームをやっている姿が映るくらい(笑)。僕に負けたというので悔しがって、また大塚さんが追い越したんですよね。あと、覚えているのは、『ドンキーコング』の『2』か何かを開発ツールで触っていたんですけど、それがおもしろくてですね。けっこう僕は『ドンキーコング』が好きだったんですよ。それでクリアーしちゃったの。そうしたら、「あの小田部さんがクリアーしたんだったら、これは簡単すぎるんじゃないか。難しくしよう」って。あの判断は失敗だったんじゃないかなと。そのために売り上げが落ちたんじゃないかな(笑)。

應矢 いまの質問と近いんですが、ポケモンってたくさんいますけど、ひょっとして小田部さんデザインのポケモンもいるんでしょうか?

小田部 ぜんぜんない。ぜんぜんいないです。

應矢 案を出されたりもしていないですか?

小田部 はい。アニメーションが始まるときの条件は、“必ずゲームをやること”だったんですが、僕は年の功ということで、ゲームをやらずに参加させてもらったんです。

應矢 あら!

小田部 ゲームもやらずに、口だけ出して(笑)。だから、キャラクターには何の関わりもないです。それこそ、さっきのご質問で話したように「いいね、いいね!」「よくこんなことを考えるね!」なんて言いながらね。

應矢 もともとあるポケモンのキャラクターを、「もう少しこうしたほうがいい」などのアドバイスはされていたんですか?

小田部 いやいや。「現場に机を用意しますから」と言われたんですが、僕は断ったんです。だってね、やるからには、のめり込まないとできないんです。アニメーションでも何でも。ほんのちょっと机にいて、チョッチョッチョッなんてできるわけないんだから。

テーマに基づく話はもちろん、脱線してのこぼれ話もファン垂涎のものばかりで、約3時間半のトークショーもあっという間に終了の時間となった。日本のアニメーション、そしてゲーム制作で大きな役割を果たした小田部氏の含蓄あるメッセージを最後に添えてリポートを締めくくることにする。

京都では毎年秋ごろに、アニメやゲーム、マンガに関するイベントや講演が多数開かれているので、ぜひこうした貴重な機会を見逃さず、皆さんの糧にしていただきたいと思う。

小田部 本当に、嘘じゃなく、去年僕は死ぬはずだったんですよ。息子はお葬式の準備をしていましたし、弔辞も3名くらいにお願いしていたんですよね。それがこうして生き延びることができて。歩けるし、食べられるし、飲むこともできます。そして京都で皆さんとお話をする機会があって……、本当にありがとうございました。僕は何かを作ろうとしている皆さんに、アドバイスなんてできないんですけど、いちばん最初は“驚き”かなと思うんですね。皆さん大人になってきたので、驚くことも少ないでしょうけれども、あるいは子どものころに感じた驚きを思い出すとかね。それを見つけるなり、思い出すなりすれば、興味が増して、つぎに何かをやってみようという気持ちが起きると思うので。そのいちばん最初のものを大事にしてくだされば、これからおもしろくなると思います。僕はいつもよく言っているんですけど、何かを作るときに、いまは情報がいっぱいあるじゃないですか。ありすぎて困るんじゃないかなと思うんですよね。僕らのころは戦争でなんにもなくなっちゃって。その中で光るものを見つけたりしたんですね。光って見えたのが僕はアニメーションだったので、アニメーションの世界に入ったんですけれども。皆さんはそれを見つけるのがたいへんでしょうけれども、“必ず自分で感じたものをもとに何かを生み出す”ということをやってもらうといいんじゃないかなと思っています。自分がまず驚ける、あるいは、人が作ったものでもいいから、そこで驚いたものをもとに、何かそこをきっかけにするとおもしろいんじゃないかなと思っています。