――すでに発表されている情報としては、“ルガルガン(たそがれのすがた)”がありますが、進化する時間帯によって3種類の姿を持つという要素は、どのように生まれたのでしょう。

岩尾 ルガルガンは、イワンコが進化したポケモンで、『ポケモン サン・ムーン』では朝と夜に進化した姿が登場し、そして本作では新たに夕方に進化した姿が登場します。時間の移り変わりは、『ポケモン サン・ムーン』というゲームを考える上ではかなり大きな要素で、そもそも昼夜で進化した姿が変わるポケモンを考えたのは、そこに対する意識からでした。本作でさらに“たそがれのすがた”を加えたのは、時間の移り変わりをより強く表現するためです。それと、昼を司るソルガレオと夜を司るルナアーラがいて、そのあいだにネクロズマの存在があると。夕方という光が失われていく過程のイメージを、ルガルガンの新たな姿で象徴的に表現したところもあります。

大森 『ポケモン ウルトラサン・ウルトラムーン』では、新たに全体マップを作ったのですけれど、こちらも夕方をイメージしていて。もっというと、作品全体を通して、夕方に対する表現を意識しているんです。

――そういえば、マンタインサーフでも夕方の様子が公開されていましたよね。

岩尾 そうですね。あの景色は、夕方にしか見られないです。夕方が入ることによって、昼と夜がつながった感じがあると思います。それによって、『ポケモン ウルトラサン・ウルトラムーン』では、昼、夕、夜というように時間が流れていく様子が表現できたかなと。

――話に上がったネクロズマですが、やはり本作の物語を考える上では、大きなポイントになりそうですね。

大森 ネクロズマ自体は『ポケモン サン・ムーン』から登場していて、光を奪うという設定自体は描かれていました。それが作品の表舞台に出てきたときに、アローラ地方はどうなってしまうのだろう? というところから、作品自体もできあがっています。本作では、ネクロズマがソルガレオとルナアーラを押さえ込んで、取り込んでしまうと。そして、光を取り込んだネクロズマがいったいなにをするのか? そこが物語としては大切な要素になってきます。

――本作では、新たなウルトラビーストの登場が明かされていますが、元作品がある新作に、フォルムチェンジなどを除く完全新規のポケモンが登場するのは初めてだったように思います。これには何か理由があるのでしょうか。

岩尾 じつは、一部のウルトラビーストには、“ウルトラホール”の先で出会うことになるのですが、そこでの出会いはユーザーさんがいままでに見たことのない存在との出会いであったほうがよいと思ったんです。それが今回の試みの理由ですね。

大森 別の世界にポケモンがいるということは、ポケモンを扱うトレーナーのような存在がいるかもしれないということを示唆しています。宇宙人とでも言えばいいのか、そのウルトラ調査隊がどのようにストーリーと関わってくるのかが、かなり物語の“核心”に迫る内容になってくるわけです。

――“調査隊”と言うからには、何かを調査しているんですよね?

岩尾 はい。彼らはネクロズマを調査するためにアローラ地方にやってきています。彼らがいた世界であることが起きて、アローラ地方にも同じような何かが起きる予兆を感じていると。そのために、あることを調査しに来ているわけです。

――ウルトラホールと物語の関わりは、かなり気になる要素ですね。

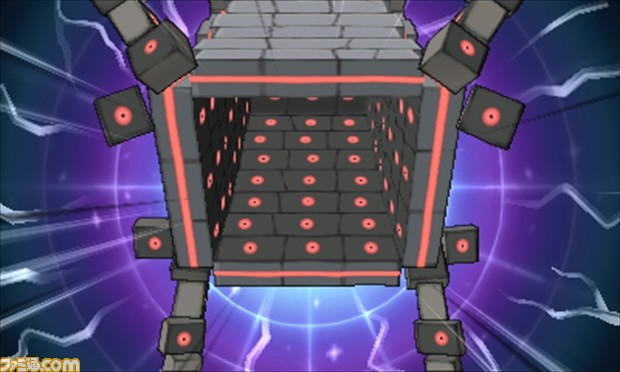

岩尾 ウルトラ調査隊は、ウルトラホールを通じて別の世界からやってきた人たちなので、つまり今回はウルトラビースト以外のものもウルトラホールからやってきているということになります。そういう部分でも『ポケモン サン・ムーン』とは異なりますし、主人公たちがウルトラホールの中を駆け巡り、いろいろな異世界を訪れるという新要素も用意しています。この移動は、“ウルトラワープライド”という要素なのですが、マンタインサーフと同様に、従来のポケモンライドとはまったく別のアクション性を持たせています。

――ユーザーがいろいろなアクション操作を楽しめる点は、『ポケモン ウルトラサン・ウルトラムーン』の特徴のひとつのようですね。

大森 確かに、そう言えるかもしれません。

岩尾 先ほど“核心”というキーワードを紹介しましたが、“ゲームの核心”を考えていく上で、『ポケモン サン・ムーン』に収録したものとは別の形で、“ゲームらしいゲーム”を作りたいという私の想いがあり、形になったもののひとつがウルトラワープライドでした。ちなみにこれ、いろいろな職種の人間が積極的に意見を出してくれた結果、最初に考えていた形と完成形は、ぜんぜん違うものになったんですよ。

――開発の過程で、仕様が当初の予定から変わるということは、よくあるのでしょうか。

大森 タイトルの規模や内容によっては、しっかりと仕様を固めて、その通りに粛々と作っていくほうがいい、ということがあるかもしれません。ただ、ゲームフリークのモノ作りは、現場で会話をしながら進めていくことが多いですね。『ポケモン ウルトラサン・ウルトラムーン』では、現場のスタッフがしっかりと意見交換し、それを作品に反映できる体制にしていました。それこそプログラマーが企画の範疇の仕事に口を出してもいいし、その逆もしかり、ときにはデザイナーも企画や仕様に意見するという感じで。

岩尾 あるパートの企画が、どういうものを目指すのか、その土台や方向性はディレクターである私がまとめるのですが、その企画自体に求める要件をどう達成するのかは、現場の担当者に任せる形を取りました。

――そこで上がってきたものを、さらに吟味していくと。

岩尾 そうですね。ゲームフリークの持ち味を活かしたかったんですよね。

――世界的なコンテンツを作られているにも関わらず、小回りが利くというか、風通しがいいですよね。

大森 企画の中身の作りかたについては、かなり柔軟性がありますね。仕様が変わり過ぎて、プログラマーからは嫌がられたりもしますが(苦笑)。ただ、プログラマーにしても、いいゲームを作りたいというこだわりがみんな強いので、変えた結果、絶対におもしろくなるなら変えちゃおう、というスタンスで協力してくれますね。

――ゲームフリークといえば、森本さん(森本茂樹氏)が『ポケットモンスター 赤・緑』開発の際にミュウを勝手に入れていた、という伝説的なエピソードがありますが、「おもしろいことが最優先!」 というDNAは、いまだに生きているんですね。

大森 そうですね。何よりもおもしろいことが1番で判断されています(笑)。じつは、そこを大切にするのはすごく難しくて、期間も短く、スタッフも100人規模になっている中で、小回りを利かせながらやっていくのは、簡単ではないんです。でも、そこはうちの文化だと理解して、大事にしてもらいながらやっています。

――そのようにして誕生したというウルトラワープライド、実際どのような手触りなのか、とても気になります。

大森 けっこう奥が深くて、ゲーム性があります。何回でも遊んでいただけるものに仕上がりました。

――ただの移動手段というわけではなさそうですね。

岩尾 そういえば、ウルトラワープライドは森本が監修しているんですよ。

――えっ、そうなんですか!?(笑)。

岩尾 はい、森本茂樹監修です(笑)。森本 は今回、システムプランニングディレクターなのですが、現場にひとりベテランがいると、若手のスタッフの学びにつながりやすいんです。

――確かに、どこまでやっていいのか判断に困ったときは、森本さんに相談するとよさそうですね(笑)。

大森 『ポケモン 赤・緑』時代から開発に掛かっているスタッフが現場にいて、新しいスタッフたちといっしょに話し合いながらゲームが作れるのは、すごくいい環境だと思います。

――そういえば、『ポケモン ウルトラサン・ウルトラムーン』では、『ポケモン サン・ムーン』よりもポケモンが集めやすかったり、育成がしやすくなるような要素はあるのでしょうか。

大森 ポケモンの収集や育成に関しては、かなり進めやすくなっていますよ。

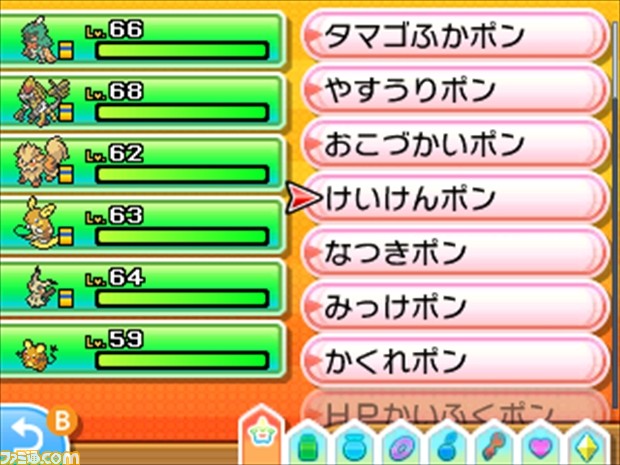

岩尾 大小の調整があるのですが、大きなところでは、ロトム図鑑の拡張があります。本作では、ロトムと仲良くなることで“ロトポン”という道具がもらえるんです。これを使うと、一定時間もらえる経験値やお金が増えたり、ポケモンが捕まえやすくなるといった恩恵が得られます。そのほかにも、細かい部分ですが、預かり屋さんの動きが機敏になっていたりしています(笑)。